“三段五學”課堂教學范式的構建

【摘 要】“讓學引思”課堂追求的是讓學習在課堂上真正發生。要讓學習真正發生,首先要探測課堂“讓”和“引”的起點,其次要實現課堂“教”與“學”的路徑轉化,最后要拓展課堂“收”與“放”的學習視野,以達成理解的遷移和融通。

【關鍵詞】融通;讓學引思;語文教學;邏輯起點;路徑轉化

【中圖分類號】G623.2【文獻標志碼】A【文章編號】1005-6009(2020)17-0018-02

【作者簡介】王加兵,江蘇省鹽城市建湖縣第二實驗小學(江蘇建湖,224700)副校長,高級教師,鹽城市語文教學能手。

“三段五學”,“三段”為啟疑、引思、融通;“五學”指“預學”“自學”“互學”“展學”“拓學”。

“讓學習在課堂里真正發生”的改革,不是特定的意識形態、運動或指南,而是借助誰都可以發起挑戰的“活動系統”構成的。[1]就“三段五學”而言,“讓學習在課堂里真正發生”的“活動系統”是:啟疑,探測課堂的邏輯起點;引思,實現“教”與“學”的路徑轉化;融通,拓展課堂“收”與“放”的學習視野。

一、啟疑——讓出“自主”,探測課堂“讓”與“引”的邏輯起點

課堂的邏輯起點應該是學生的“學”,讓學習真正發生的課堂更應該如此。那么學生的“學”,從什么時候開始?從哪兒開始?又要到哪兒去?這需要我們做一個精準的探測和厘定,否則一切都將是強制性的“教”。佐藤學是這樣定義“學習”的:同教科書(客觀世界)的相遇與對話,同教室里的伙伴們的相遇與對話,同自己的相遇與對話。[2] 然而,他的陳述并沒有展開,沒有打破相遇與對話的外殼,沒有勘定在哪里相遇,就什么而對話。我們課堂的邏輯起點,就從這里出發,敲開外殼,發掘學生前知識結構的幽微,建立自己的課堂架構。

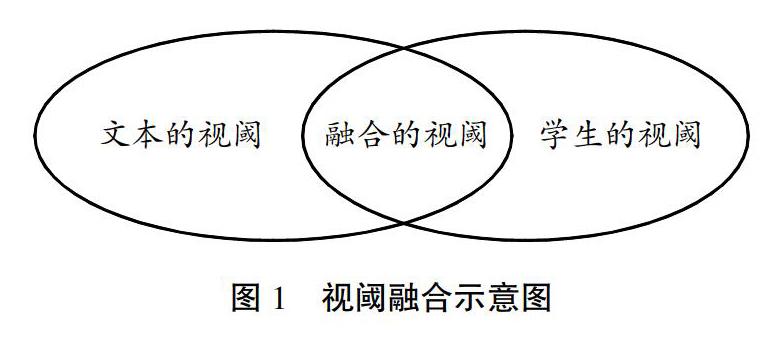

下圖1左邊的橢圓是課堂中學習材料——文本的視閾。這里的視閾指向多個層面,學科領域的文字學、文章學、語言學,經驗世界的生活閱歷,文化層面的地域文化、民族文化,等等。右邊的橢圓是學生的視閾。受到有限的生活和學習經驗的影響,他們的視閾是片面的、零碎的、膚淺的,當然也是個性化的。中間交叉部分,是文本與學生融合的視閾。

如何對它們進行有效的、可操作的探測?在學習和借鑒其他研究者研究成果的基礎上,我們在每個文本的學習前,都要設計引學單。引學單的設計依據是學段的要求、文本的特點和學生的水平;它的作用是為學生與文本相遇和對話提供支持;它的目的在于探測學生已有的知識、經驗與能力,在于了解學生缺失的認知、現象和體驗。以下是我校彭蘇華老師設計的蘇教版五上《伊索寓言》引學單中的部分內容:

學習活動一

1.自己讀:輕聲讀三則寓言故事,想想有什么共同點。

2.互相說:我認為三則寓言故事的共同點有(1)? ? ;(2)? ? ;(3)? ? 。

學習活動二

1.自己讀:小組內選一則寓言故事,默讀故事,想想故事里的“_______?”為什么要說謊。

2.互相說:我認為故事里的“_______ ”說謊是因為_______。

3.輪流讀:將自己的體會讀給同學聽。

二、引思——引向“自主”,實現課堂“教”與“學”的路徑轉化

視閾融合示意圖顯示,所要學習的內容分為兩個部分:一是交叉融合的視閾,即文本視閾與學生視閾相交集的部分。二是非融合的視閾,即文本視閾與學生視閾沒有交集的部分。

理解的過程其實質就是文本視閾與學生視閾不斷融合的過程。因此,對于視閾融合內容的教學要以“學”為主。給學生充裕的時間,讓他們在充分的自主學習中調動起生活體驗、學習經驗,與文本對話,與同伴對話,與自己對話。只有這樣,課堂才會有認知碰撞的激情,才會有自我發現的快感。這是學習幸福感的重要來源。這時的“教”是傾聽,傾聽同學獨特的認知,傾聽老師專業的見解,傾聽自我心靈顫動的聲響。學生也會在傾聽中學會傾聽。這時候的“教”還是串聯,了無痕跡地串聯起學生的深切體驗,讓他們在彼此精彩的世界里實現視閾的交融,實現自我的發現與完善。

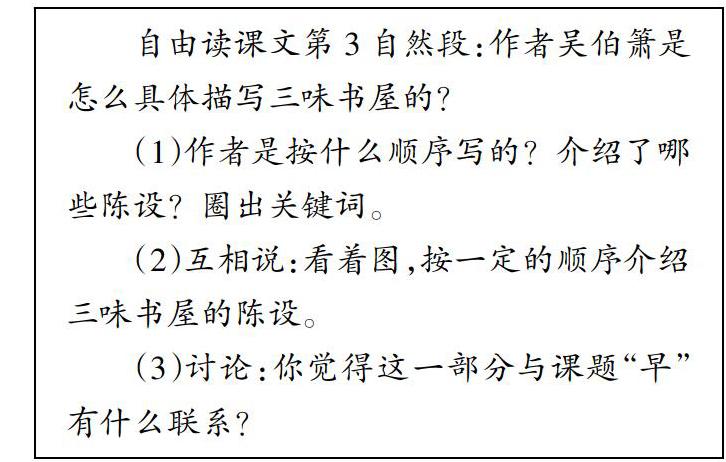

與學生的視閾沒有交集的部分是學習困惑的根源。這里的“學”,是讓學生從他們的生活經驗和學習經驗中找出空白。這里的“教”是篩選優化,是設定符合學生階段特點的教學目標,使核心素養培養得到落實。這里的“教”,是方式方法的引領,是教會學生面對陌生領域尋找知識的方法。以下是我校查曉芳老師執教蘇教版五下《早》的教學實錄片段,從一個側面呈現出“教”與“學”的轉化。

1.出示引學單二。

2.學生自學、小組互學。

3.匯報交流。

生:文中表示方位的詞語依次是南墻上、東北正中、畫前面、東北角上。

生:每個方位的陳設介紹得非常清楚明白。南墻上有一個小洞,里邊有小匾……

師:作者抓住方位詞,南墻上—東北正中—畫前面—東北角上,來介紹三味書屋的陳設。你覺得這樣寫有什么好處?

生:有條理,有順序,有重點。

師板書:清楚,有條理。

三、融通——重構“自主”,拓展課堂“收”與“放”的學習視野

在經歷了新知識融入舊知識的“同化”與舊知識融入新知識的“順應”之后,新的知識結構基本形成。然而,這些結構之間的關聯仍然是脆弱的。這里的“脆弱”就是“收”。此時需要“放”的拓展:提供新的簡單的變式,讓剛學得的新知識、新能力作為一種弱理解得到固化;提供新的復雜的情境,讓剛形成的新思想、新境界作為一種硬鏈接得以融通。這里的“放”可以指向一點,也可以指向綜合。更高的自主、更新的水平、更廣闊的天地會在一點一滴的“放”中慢慢形成。仍以查曉芳老師執教的《早》為例,她在此課最后“遷移”板塊的教學時,從一個點呈現出“收”與“放”的視野拓展。

師:下面請同學們拿出日記本,試著修改,昨天我們寫的日記《我的臥室》,學習按方位順序來表達。

出示“修改提示”:

生:修改日記。

上文看似主要闡述“三段”,其實“五學”已在其中。

“三段五學”對于學校來說,是一個載體,承載著學校對“讓學引思”的思考;是一口深井,貯藏著學校在課堂改革中形成的智慧。對于教師來說,是一個路標,是帶領我們走進課堂改革的導引;是一級臺階,是幫助我們通向自我創新、形成自我風格的階梯。

【參考文獻】

[1]佐藤學.學校的挑戰:創建學習共同體[M].鐘啟泉,譯.上海:華東師范大學出版社.2010:8.

[2]佐藤學.教師的挑戰:寧靜的課堂革命[M].鐘啟泉,譯.上海:華東師范大學出版社.2012:5.