產業融合視角下的肇慶市文化旅游發展思路

羅丹 段明明

摘要:產業融合是當今時代的重要命題。經過多年發展,國內的產業融合研究取得諸多成果。隨著“粵港澳大灣區”和“廣佛肇經濟圈”政策的提出與運行,肇慶文化旅游從20世紀90年代以來的“外來沖擊”局勢中緩解出來,渡過了發展“低迷期”,呈現了緩慢波動增長趨勢。當前,肇慶文化旅游整體表現出有大資源、大形象、大文化、大環境,但無大合作、大印象、大產業、大服務的劣勢格局,需要從全局觀、長遠觀、智慧觀、產業觀角度加強肇慶市文化旅游的轉型升級。

關鍵詞:產業融合 文化旅游 轉型升級

一、產業融合定義和相關研究成果

(一)產業融合定義

學界的普遍觀點認為,產業融合是與產業分離相對應的一種范式經濟現象,指不同產業或同一產業的不同行業之間的既定邊界互為交叉、相互滲透后逐步模糊或消失,從而形成新的產業屬性或新型產品形態的過程。旅游業是綜合性強的社會活動,有著天然的產業融合屬性,必須依賴交通、餐飲、住宿等其他行業,與之共存,互為推動才能有所發展。同時,市場和游客的多元化、個性化需求也促進了旅游產業與其他產業相互滲透的必然性,某種意義上,產業融合是促進旅游經濟持續增長的重要動力和拓展旅游行業空間的主要途徑,并且伴隨信息化、智能化時代的來臨,融合速度會明顯加快,融合程度也會不斷加深,產業融合是旅游發展的必由之路。

(二)相關研究成果

21世紀開始,國內關于產業融合研究呈現蓬勃地發展趨勢。早期的產業融合研究,偏向于產業融合的定義、模式、機制、路徑和效應等宏觀層面的研究。辛欣將產業融合分為產業一體化、重組、延伸和滲透四大融合模式;陸曉清認為市場需求、技術創新和經濟管制是產業融合的動力機制,其中技術創新是內在驅動力,其他兩者是外在推動力;麻學鋒將產業融合分為資源、技術、市場和功能四條融合路徑;辛欣在麻學鋒等人研究的基礎上增加了業務融合路徑和空間融合路徑。還有張伯瑞、莊清娥等人的效應研究,較為普遍的觀點認為:產業融合可以激發傳統產業的創新活力,促進產業優化升級,實現地區經濟可持續發展,有利于市場有序競爭,促進消費提升,產生較為明顯的社會、經濟和文化效應。

隨著市場進一步細分,研究者將產業融合研究從宏觀層面向微觀層面轉變,側重把旅游業與傳統工業、建筑業、現代農業、手工業、文化產業、創意產業等產業融合,通過實際案例分析融合的可行性和必要性。如:梁坤將旅游與工業融合,產生依附型、共生型、獨立型三種融合模式,形成高新技術體驗中心、展示中心及科技研發基地體驗館等多種融合產品;而嚴偉則從產業鏈協同視角將旅游產業融合分為高新技術“嵌入式”滲透融合、平行產業協同延伸融合與產業內部協同重組融合等,認為旅游可以在互聯網技術的推動下,更好的與農業、工業、會展、地產、醫療、體育行業協同發展,形成上述行業的信息鏈、價值鏈。任怡研究鄭州休閑農業與一、二、三產業融合,形成農業科技教育基地、農業高新科技園、現代農業莊園和農產品產業、農業生態餐廳和農業環保民宿等。由此可見,后期的產業融合,更加注重產品的細分,融合深入且多元,極大的加速了各個傳統產業與旅游產業的交叉、滲透。但是,現行的產業融合研究并沒有從全域觀、智慧觀的角度出發,整體而言缺乏了全局意識和現代服務意識,需要進一步探索與研究。

二、肇慶市文化旅游發展背景和概述

(一)文化旅游發展背景

古城肇慶,地處粵中偏西地區,與佛山、清遠、云浮、梧州、賀州毗鄰,地理優勢明顯,是聯系珠三角與桂、湘、滇、黔的樞紐之地,是“西江旅游走廊”和“粵港澳旅游區”的重點建設區域。肇慶市有著悠久的歷史,底蘊深厚,是早期中原文化與嶺南文化,傳統文化與西方文化交匯之地,是國家“國家歷史文化名城”和“中國優秀旅游城市”。近些年,隨著國家“一帶一路”倡議提出和珠江一西江經濟帶建設要求,以及貴廣、南廣高鐵的全線開通,廣佛肇城際列車通行,為肇慶市旅游帶來新政策支持和發展機遇。政策保障是肇慶文化旅游的堅實后盾,交通的便利化減少了游客行走在途中的時間成本,促進了短期旅行的增多,花在路上的時間少了,游客更愿意走出家門,去體驗和感悟異地文化和民俗風情,拓寬眼界,從而達到知識獲取和身心滿足的需求。另一方面,區域旅游發展與當地氣候、水文、環境、政策、交通密不可分,旅游業不能偏離于它們而獨立存在。旅游要有地域特色,必須深刻地植根于上述自然、人文條件當中,以此為背景,因地制宜的開發旅游景區,設計旅游線路,進行旅游宣傳,樹立旅游品牌。

(二)文化旅游發展概述

肇慶文化旅游,經過了初期起步、飛速發展、波動調整和平穩低速四個發展階段。20世紀八九十年代,“國家歷史文化名城”和“中國優秀旅游城市”的城市名片為肇慶吸引了大批旅游者前來觀光、游覽;從上世紀末開始,由于改革開放政策導向和主題式旅游火爆興起,廣東省內的旅游偏好從肇慶山水文化游向廣深一帶的現代都市游轉變,再加上資金、觀念、創新、人才、技術和區位因素受限,肇慶市的文化旅游受到極大沖擊,日漸式微。最近幾年,在粵港澳大灣區建設和廣佛肇經濟圈的輻射下,肇慶的文化旅游呈現回升趨勢,平穩低速增長。根據統計公報的相關數據顯示:肇慶市國內過夜游客從2013年的1292.02萬人次增長到2017年的1329.77萬人次,旅游總收入由205.87億元增長到308億元,呈現了明顯的增長趨勢。

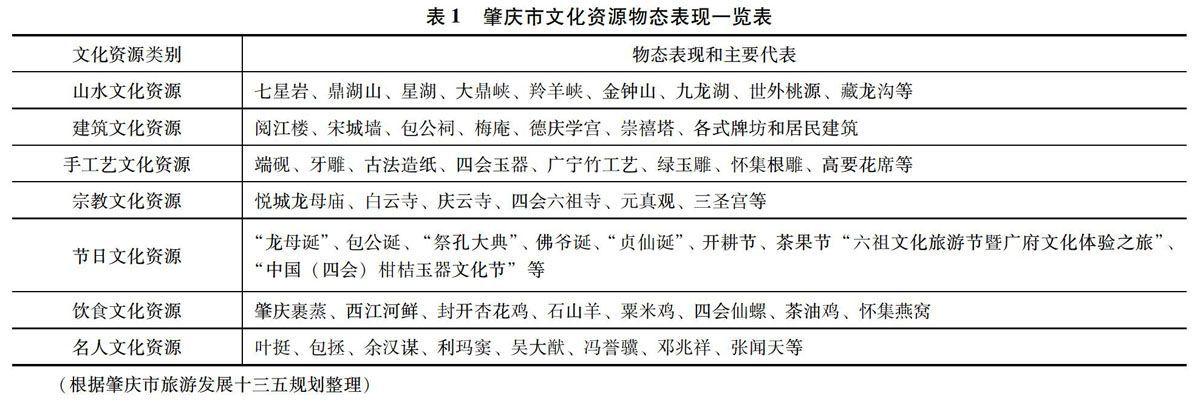

從文化資源類別上看,肇慶市文化資源豐富,有山水、建筑、手工技藝、宗教、節日、飲食和名人文等幾大文化資源類別,它們的物態表現和主要代表如下表1。

從客源市場的角度分析,肇慶市文化旅游主要客源來源于國內,占比96%以上,以周邊縣市和廣州、佛山、深圳、東莞、珠海為主;境外游客占比較少,以亞洲市場為主,多來自于港澳地區、日韓地區、新馬泰等地。近些年,隨著國民可支配收入的增加,旅游活動的日益普及化以及交通環境的改善,前來肇慶旅游的韶關、陽江、汕頭的游客逐步增加,廣西、湖南游客也呈現了上漲的趨勢。旅游者的旅游活動以觀光休閑、文化游覽為主,占比85%左右,其次是探訪親友、商務出差和宗教朝拜。在諸多文化旅游的景區景點中,游客到訪率最高的是市區的七星巖和鼎湖山風景區,其次是盤龍峽、悅城龍母廟等。總體來說,肇慶市的文化旅游具備了初步的影響力。

三、肇慶市文化旅游發展問題與限制因素

(一)思想的廣度和深度受限,未形成產業觀和全局觀

一是城市文化旅游產業鏈不完整,產業效益帶動不明顯,市內旅游收入主要還是以門票經濟為主,人均消費受限,除了滿足必要的吃、住、行、游要素外,購、娛等費錢項目建設后勁不足,沒有形成專門且有肇慶文化特色的旅游街區。二是創意思維不足,沒有創意空間設計和創意產業延伸,文化旅游僅停留在“走馬觀花式”的傳統觀光游覽中,沒有生成必要的“意趣空間”。三是已初步萌芽“全域旅游”的思想觀念,但是離樹立“全地域”“全要素”“全領域”和“全服務”的大局觀還有距離,肇慶文化旅游呈現有大資源,無大合作;有大形象,無大印象;有大文化,無大產業;有大環境,無大服務的整體劣勢格局。

(二)融資渠道和宣傳方式受限,未開拓市場和研發特色產品

隨著文化旅游的深入發展,文化旅游市場競爭日益激烈,作為老牌的旅游城市,肇慶市文化吸引力逐漸減弱,相關旅游資源較為單一且開發深度不夠,市場同質化嚴重,競爭力不強。肇慶市現有的文化旅游資源中,端硯文化和宋城文化具有唯一性和代表性,但是現階段的開發卻屬于初級水平,完全無法滿足游客多樣化、個性化的旅游需求,未研發出特色的旅游產品。歸其原因,主要是缺乏合理的投融資渠道和資金支持,也缺乏有影響力的旅游企業入駐,融資渠道受限。此外,由于經費投入不足,肇慶市文化旅游的宣傳推廣力有不怠,需要進一步擴大營銷投入,增強營銷建設。

(三)接待能力和配套設施受限,未構建現代智慧旅游服各體系

主要表現在部分景區缺乏完善的交通、購物和住宿設施,游客無消費渠道,綜合旅游消費受限。根據筆者在攜程、藝龍等APP的查詢結果顯示,肇慶市的高星級主要集中在星湖周邊的星湖大酒店和奧威斯酒店,還有四會嶺南東方酒店,高星級酒店較少,難以滿足追求高品質旅游客人的需求。民宿方面也主要集中在星湖周邊和鼎湖山周邊,其他旅游區域民宿相對較少,功能有待完善。此外,肇慶市智慧旅游系統未完善,旅游道路交通標識和景區景點解說宣傳標識系統設施缺乏,景區內部的電子導覽、二維碼技術、重點區域的WiFi覆蓋和微信自助終端的應用不足,整體來說,尚未構建好完善的旅游接待設施和現代服務體系,需要改進和提升。

四、肇慶市文化旅游轉型升級的思路構想

(一)以“全域旅游”為視角,構建旅游產業鏈和旅游“意趣空間”

1.建立全域旅游發展機制,推動產業融合和區域聯合。肇慶市在發展文化旅游的過程中,要樹立“全地域”、“全要素”“全領域”“全服務”的大局觀念,推動建立文化旅游與其他相關行業的深度融合,將肇慶的山水、建筑、手工藝、宗教、節日、飲食等文化資源有選擇、分步驟的開發設計成旅游吸引要素,并且將可視范圍內的文化資源、道路、環境景觀化,實現旅游吸引物的全域覆蓋,促進肇慶景城一體、山城一體全域旅游產業鏈的構建。同時,重視粵港澳大灣區和廣佛肇經濟圈的政策導向作用,不斷優化貴廣高鐵、南廣高鐵、廣佛肇輕軌等交通線路建設,積極加強與周邊區域的協作與聯合,與桂林、賀州、南寧、玉林、佛山、廣州、云浮等地合作共建高鐵、城軌文化旅游線,實現客源互送、區域互動、資源互補的目標。比如,肇慶市可以與云浮聯合打造“龍母文化游”,將蟠龍洞、龍山寺、德慶龍母廟等景點串聯起來,擴大肇慶文化旅游的影響力。

2.深入挖掘肇慶市地方文化內涵,拓展文化的“意趣空間”。肇慶市在發展旅游時應當以“文”興游,促進“文旅融合”,深入挖掘肇慶市的端硯文化、民俗文化、包公文化、飲食文化、宋文化等內涵,增強游客的趣味感和體驗感,積極開發文創產品,打造特色文化旅游街區,比如:開發端硯采集、設計、加工、文化展現為一體的文化街區,可以增加游客自主設計端硯外觀的環節,增強游客的體驗感和參與感,提升產品的附加值。此外,積極開發肇慶市文化創意空間,融入文化創意元素,學習北京后海、煙袋斜街、798商業街、南銅鑼巷,上海1933老場坊、田子坊、紅坊,南京1912街區,廈門曾厝垵,成都寬窄巷子、太古里、錦里,等地的文化創意手法,將肇慶本土的文化元素突出展現。創意獲取上,政府可以牽頭籌辦肇慶文化景觀小品設計大賽或者文化空間設計大賽,將大賽成果運用在街區、民宿、店鋪的設計和改造中,肇慶文化活化應用,讓游客有前往肇慶打卡、休憩,感悟和體會肇慶文化魅力。

(二)構建旅游品牌.創新旅游投資開發和營銷模式

新世紀以來,肇慶市以“嶺南古郡,活力山水,健康人生”為城市宣傳口號和品牌形象,致力于打造粵西“旅游城、不夜城”。然而就實際發展情況而言,當前肇慶市主打旅游產品以山水為主,星湖、鼎湖山風景區至今仍是游客前往肇慶的必玩之地,“嶺南古郡”和“健康人生”和“不夜城”在現行的旅游產品中并沒有很好的展現,歸其原因,主要是投融資政策引導和旅游營銷導向工作需要有所提升和創新。

1.重組旅游投融資機制,引進社會資本,推進投融資渠道的市場化運作。目前,肇慶有影響力的文化旅游公司七星旅游發展集團,星湖風景名勝區的投資渠道主要是國有經營性的旅游資產,融資渠道單一,應該積極創造條件推進企業資產重組、融資,通過上市、股票債券發行等形式促進文化旅游企業集團的成立,以收購、參股等方式整合和吸納縣、區一級的企業和社會人員參與投資,增加社會資本比例,提升旅游發展后勁。同時,還要進一步加強文化旅游投資經營的市場化運作、市場調節,政府方面也要放寬市場準入條件,實施稅收傾斜政策和相關財政補貼政策,引導民間資本加大對文化旅游的投入,為文化旅游發展提供足夠的資金保證。積極引導相關企業開發“嶺南古郡”和“健康人生”的文化旅游項目,如扶持肇慶宋城特色文化街區等項目的開發,招商引資,政策傾斜,形成更為多元的肇慶文化旅游品牌。

2.推進營銷主體和營銷手段的多元化發展,區域合作共建“大旅游圈”。肇慶在發展文化旅游的過程中要不斷創新營銷主體和營銷模式。營銷主體上,不局限于政府和企業推廣,而是應該充分調動其他行業組織、社會團體和個人宣傳的積極性。同時還要注重口碑推廣,充分整合、提煉、包裝肇慶的特色文化旅游產品,利用APP、微信公眾號、朋友圈、微博、電視、電腦等媒體手段加強對肇慶文化旅游的宣傳,不斷開辟“肇慶市文化旅游”專題和話題專區,及時傳遞文化旅游信息和收集反饋結果,進一步改進和提升。營銷模式上,可以根據實際情況選擇整體營銷、名人營銷、差異化營銷、品牌主打、事件營銷、廣告策略、節日營銷等多種途徑,既可以是單一的營銷模式,也可以多種營銷模式組合推介肇慶文化旅游的相關信息。如包公文化旅游就可以采用“名人+事件”的組合營銷手段,包拯作為古代名人,在社會范圍具有很高的知名度,借用包拯的名人效應,可以建立包公文化主題公園、開展包公論壇及研討會,通過人物本身和系列事件來提升肇慶文化旅游知名度。還可以用“文化會展”、“經貿合作交流會”等形式宣傳地方文化特色,激活肇慶的文化旅游,促進產業升級。

(三)建設智慧文化旅游工程.樹立共建共享的現代旅游服務體系

智慧文化旅游工程是基于信息技術的基礎上將肇慶特色文化以更清晰、更形象、更便捷的方式傳遞給旅游者,為旅游者提供智慧生活、系統管理和便捷服務的系統工程。肇慶市在建設智慧文化旅游城市的進程中,需要選取典型文化要素或者景區作為試點,進行智慧旅游示范項目建設。如將包公祠、龍母祖廟等文化景區按以下步驟進行智慧改造:第一步將試點的“智慧景區”重點區域WiFi覆蓋,以便旅游者實時了解旅游資訊和相關文化知識;第二步完善二維碼技術在上述區域的應用,通過掃碼購票,移動終端自動檢票功能實現旅游者自助式游覽;最后,要加強文化旅游景區的智慧監控體系,進行物聯網視頻遠程監控,及時掌握景區內的客流量和游客滯留情況,靈活調控。

與此同時,要布局完善的標識系統工程,共建共享現代服務體系,按照國家A級景區的標準,有序提升標識系統的類型、數量、規范、語言等。首先,要不斷完善交通標識牌,在廣佛肇高速、G80、G321國道以及省道等主要交通要道設置規范的交通引導表示和旅游形象展示標識,給予文化旅游景區和相關旅游活動提示,引導旅游者進入文化景區。其次,還要完善景區內部景點解說系統和宣傳標識系統,設立自助導覽圖和自助服務終端,推進標識系統的智慧升級。最后,還須進一步提升肇慶市整體范圍內的接待能力,引進高星級酒店入駐肇慶,滿足游客追求高品質服務的需求,也需進一步推進民宿業發展、滿足游客個性化需求。