長三角城市群智力資本測度及變化分析

錢琳 商麗媛 魏晶 李麒麟

摘要:2016 年《長江三角洲城市群發展規劃》獲批,這為長三角進入以經濟區為特征的區域協調發展提供了新機遇。區域智力資本是區域競爭力的重要組成部分。為了解長三角城市群26個城市智力資本的變化情況,建立長三角城市群智力資本評價指標體系,根據2011-2016年數據,對長三角智力資本發展進行深入分析,并從智力資本角度提出長三角城市群協同發展的對策建議。

Abstract: The approval of the Yangtze River Delta Urban Agglomeration Development Plan in 2016 provided a new opportunity for the Yangtze River Delta to enter the regional coordinated development characterized by the economic zone. Regional intellectual capital is an important component of regional competitiveness. In order to understand the changes of intellectual capital in 26 cities of the Yangtze River Delta urban agglomeration, the evaluation index system of intellectual capital in the Yangtze River Delta urban agglomeration was established. According to the data from 2011 to 2016, the development of intellectual capital in the Yangtze River Delta was analyzed in depth. From the perspective of intellectual capital, this paper put forward some countermeasures and suggestions for the coordinated development of urban agglomerations in the Yangtze River Delta.

關鍵詞:智力資本;長三角城市群;指標體系;對策建議

Key words: intellectual capital;Yangtze River Delta urban agglomeration;index system;countermeasures and suggestions

中圖分類號:F061.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1006-4311(2020)15-0294-06

0 ?引言

推動實施區域協調發展是建設我國現代化經濟體系的重要戰略之一。長三角是我國重要的經濟增長地,也是我國區域一體化發展起步最早、基礎最好、程度最高的地區。2016 年《長江三角洲城市群發展規劃》獲批,2018年底長三角一體化上升為國家戰略,這為長三角進入以世界城市群為特征的區域協調發展提供了新機遇。智力資本是知識和技術的總和,在知識經濟時代,智力資本已經取代勞動、資本與土地等傳統生產要素,成為真正具有決定性作用的資源。研究近年來長三角城市群智力資本的發展狀況,對促進長三角區域經濟和產業協調發展,推動長三角一體化戰略具有重要的理論與現實意義。

1 ?智力資本

1969年,美國經濟學家加爾布雷斯首次提出智力資本概念,認為智力資本是一種知識性的活動,不僅是知識形態的靜態資本,還包括有效利用知識的動態過程。從20世紀90年代開始,以企業為主要研究對象的智力資本概念開始受到學術界和實業界的重視。1991年美國學者斯圖爾特在《智力資本:如何成為美國最有價值的資產》一文中正式提出智力資本概念,將其定義為:“公司中所有成員所知曉的、能為企業在市場上獲得競爭優勢的事物之和”,認為企業的智力資本包括人力資本、結構資本和客戶資本。區域或國家實際上是企業(組織)的集合體和放大,因此智力資本同樣適用。國外對于區域智力資本的研究興起于20世紀末,Pasher和Malhotra(1999)撰寫以色列國家智力資本的報告,研究以色列發展中形成的比較優勢和高增長率的關鍵成功因素;Malhotra(2000)指出智力資本概念可以從企業層面轉移到宏觀經濟層面,幫助決策者管理和測量知識資產;羅伯特.哈金斯協會(Robert Huggins Associates)建立了一個區域智力資本模型來實證研究世界各國的知識競爭力指數;Bontis(2004)認為智力資本包括人力資本、流程資本、市場資本、更新資本等四個部分;Hervas等(2007)建立了包含微觀、宏觀和戰略框架三個層面的測度區域智力資本模型,并對歐盟國家進行了對比分析的實證研究。國內相關興起于2005年左右,劉曉寧(2005,2006)研究了智力資本對區域經濟發展的影響,并提出了包括人力資本、關系資本、過程資本和創新資本四個方面的智力資本評價指標體系;陳鈺芬(2006)運用Skandia導航器模型建立了評估區域智力資本的測度指標體系,并對全國31個省市進行了實證檢驗;李平(2007)年分析了歐盟國家智力資本研究的方法和主要結論以及對中國的啟示;李衛兵等(2018)對中國區域智力資本進行測度,并研究其空間溢出效應。

總的來看,國內外相關研究主要集中于區域智力資本測度指標體系和測度方法等方面的研究。知識是當前時代生產過程中一個極其重要的要素,以知識為基礎的資產在價值創造過程中起關鍵作用。國內外區域智力資本測度指標體系構建主要有兩種形式,一種是包括人力資本、結構資本、關系資本在內的三要素構成,另一種四要素構成在三要素的基礎上增加了創新資本要素。根據現有研究成果,結合我國長三角城市群發展戰略和經濟、產業、科技創新發展情況,本研究采用四要素方式構建長三角城市群智力資本指標體系,收集數據,對長三角城市群26個城市智力資本進行測度,研究其發展情況。

2 ?長三角城市群智力資本指標體系構建

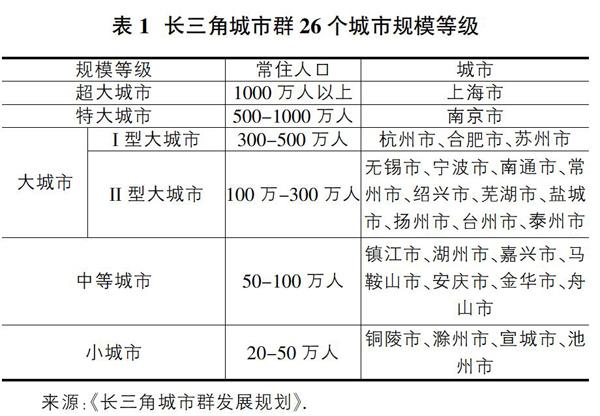

為推動長三角區域協同創新發展,2016年,國務院出臺《長江三角洲城市群發展規劃》,提出培育更高水平的經濟增長極,到2030年,全面建成具有全球影響力的世界級城市群。根據發展規劃,長三角城市群共包括26個城市,具體分別是上海,江蘇省9個城市(南京、無錫、常州、蘇州、南通、鹽城、揚州、鎮江、泰州),浙江省8個城市(杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、金華、舟山、臺州),安徽省8個城市(合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、滁州、池州、宣城)。規劃提出發揮上海龍頭帶動的核心作用和區域中心城市的輻射帶動作用,推動南京都市圈(南京/鎮江/揚州)、杭州都市圈(杭州/嘉興/湖州/紹興)、合肥都市圈(合肥/蕪湖/馬鞍山)、蘇錫常都市圈(蘇州/無錫/常州)、寧波都市圈(寧波/舟山/臺州)的同城化發展。規劃中涉及的26個城市規模等級如表1所示,本研究將根據不同規模等級城市類型對長三角城市群智力資本進行剖析,總結長三角城市群智力資本發展的特點。

2.1 區域智力資本的構成

在總結國內外相關研究成果的基礎上,采用區域智力資本四要素構成模型,將長三角城市群智力資本劃分為人力資本、結構資本、關系資本和創新資本四大要素。區域人力資本是個體、家庭、組織、區域所擁有的體力、健康、經驗積累、各種知識和技能的積累,以及其他素質的總和,能夠為區域的發展帶來一定的價值、創造一定的產出,主要包含教育水平、醫療衛生水平、社會保障水平等方面。區域結構資本指那些保證區域經濟安全、有序、高效運轉,促進區域人力資源發揮作用的無形資產,主要包括產業結構、政府效能水平、社會流通機制等方面。區域結構資本是指區域內各行為主體之間及其與區域外行為主體之間的相互聯系的所有無形資產,主要包括國外貿易往來、國內貿易往來、對外人員交流等方面。區域創新資本是知識資本的生產以及知識資本轉化為技術的能力,創新的過程就是知識的生產和應用的過程,主要包括創新投入、創新產出、高新技術產業、創新平臺等方面。(圖1)

2.2 指標體系構建

根據上述區域智力資本構成框架和包含的內容,根據研究目標和數據的可獲取性,選取2011-2016年間的數據進行研究。通過從26個城市的統計年鑒及統計公報、各省科技統計年鑒及公報等統計網站和統計數據庫搜集數據,根據實際獲得數據的情況,確定長三角城市群智力資本評價指標體系。

2.3 評價方法

采用統計綜合評價方法,即在長三角城市群智力資本指標體系的基礎上,應用綜合評價方法將不同量綱的指標加以綜合而形成無量綱化的二級評價值,將這些評價值按照人力資本、結構資本、關系資本和創新資本等四個方面加以合成為四個一級評價值,然后再將這四個一級評價值合成為總評價。各級評價數值的計算方法如下:

對26個城市的20個二級指標原始值分別進行指標的無量綱歸一化處理。無量綱化是為了消除多指標綜合評價中,計量單位上的差異和指標數值的數量級、相對數形式的差別,解決指標的可綜合性問題。二級指標采用直線型無量綱化方法,即:

(i=1-13,j=1-25)

采用等權重計算出一級指標得分:

式中?茁i為各二級指標評價值相應的權值,ni為第k個一級指標下的二級指標個數,k=1-4。

采用等權法由一級指標加權綜合,即:

式中?茁k為各一級指標評價值相應的權值,k=1-4。

3 ?2011-2016年長三角城市群智力資本變化分析

3.1 綜合分析

根據長三角城市群智力資本指標體系,收集2011-2016年數據,測度26個城市的智力資本評價結果如表3、表4所示。

總體來看,上海市智力資本排名第1位,智力資本實力最強。排名前五位城市中,江蘇省的南京、蘇州和無錫長期位居第2、3、5名,說明江蘇省城市在智力資本上占有較強優勢,但蘇南、蘇中和蘇北差距較大,蘇南五市位居前10名,蘇中的南通、揚州、泰州處于15-20名之間,蘇北城市鹽城智力資本排名在21-23名左右。浙江省城市中,杭州和寧波智力資本實力較強;舟山排名第10位左右;嘉興、紹興、湖州、金華4市排名在第15名左右浮動,并且差別不大;臺州排名在第20名之后。安徽省城市中,合肥和蕪湖的智力資本實力較強,并且呈現穩步上升趨勢,特別是蕪湖市,近年來智力資本排名上升較快;銅陵市由于人口較少,人均指標較高,智力資本得分排名一直位居前列,在2016年,銅陵市常住人口大量增加,智力資本得分和排名隨之下降;馬鞍山、滁州、池州和宣城排名則長期落后。由于26個城市規模差異較大,考慮按城市類別劃分進行分析,以比較相同級別城市智力資本的情況。

3.2 不同規模城市分析

3.2.1 ?I型大城市及以上規模城市(上海、南京、蘇州、杭州、合肥)

上海市智力資本排名第1位,但近三年得分呈現下降趨勢;南京、蘇州智力資本排名第2、3位,近三年得分與上海市差距縮小;杭州市智力資本排名第4位,排名和得分情況總體表現較穩定;合肥市六年排名均為第5位,雖然智力資本得分與其他4個城市差距較大,上升趨勢明顯,說明合肥市的智力資本基礎偏弱,但發展迅速,具有一定提升潛力。(圖2)

從一級指標發展趨勢來看,人力資本方面,五個城市排名和得分情況大致穩定;結構資本方面,除合肥市得分較低外,其他4個城市結構資本得分相差不大,杭州和南京近三年呈上升趨勢,上海和蘇州略有下降;關系資本方面,蘇州近三年位居第1位,南京、上海和杭州關系資本得分相差不大,合肥市關系資本得分較少;創新資本方面,上海和蘇州創新資本排名和得分略有下降,南京和杭州創新資本得分略有上升,4個城市得分相差不大,合肥創新資本得分上升速度明顯,2016年,合肥市創新資本得分已達其他4個城市的水平,說明合肥市近年在推動科技創新方面取得了較明顯的成效。(圖3)

3.2.2 II型大城市(無錫、寧波、南通、常州、紹興、蕪湖、鹽城、揚州、臺州、泰州)

屬于II型大城市的10個城市智力資本得分情況可以分為三個層級:第一層包括無錫、寧波和常州三個城市,無錫在10個城市中智力資本得分排名位居第1位,寧波和常州在分別位居第2位和第3位,兩者相差不大,但從整體來看,無錫和寧波市的智力資本得分呈下降趨勢,常州市智力資本呈智力資本發展波動不大;第二層包括紹興、南通、揚州、泰州、蕪湖5個城市,南通和智力資本得分呈下降趨勢,泰州智力資本得分穩中有升,蕪湖市智力資本實力提升較快,在2011、2012年的智力資本得分偏低,從2013年開始明顯增長,到2016年,蕪湖市智力資本得分位居10個城市中的第4位。第三層為臺州和鹽城市,臺州市智力資本呈下降趨勢,鹽城市智力資本得分趨勢較平穩,但沒有明顯提升。(圖4)

從一級指標發展情況來看,10個城市在四個指標方面的發展趨勢與智力資本分層基本一致,10個城市人力資本指標得分均呈現不同程度的下降趨勢;結構資本和關系資本指標得分較穩定;蕪湖市的創新資本得分增長較快,2016年,蕪湖市創新資本得分已位居10個城市第1位排名,其他9個城市的創新資本得分和排名情況波動不大。(圖5)

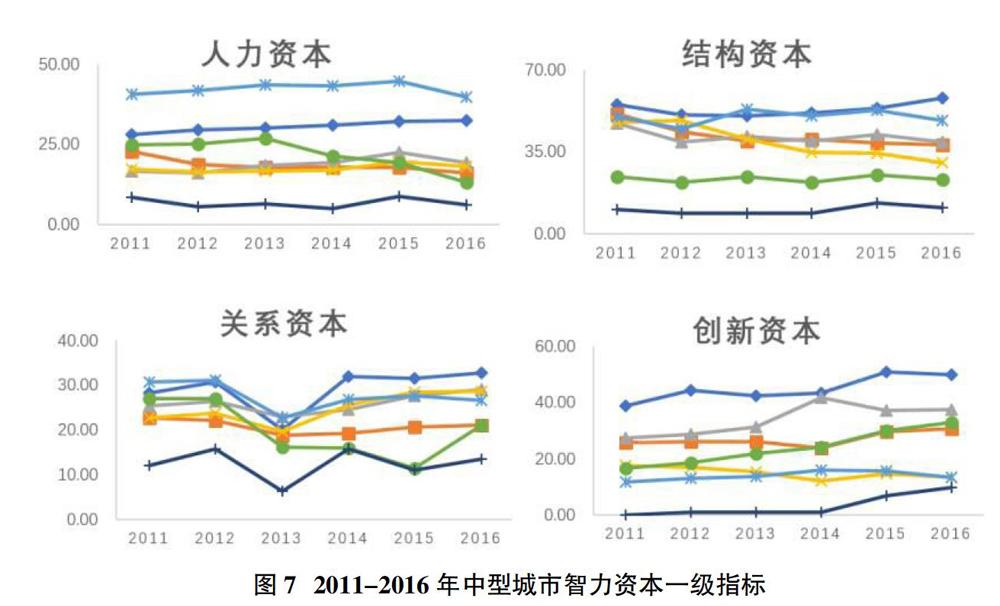

3.2.3 中等城市(鎮江、湖州、嘉興、馬鞍山、安慶、金華、舟山)

2011-2016年7個中型城市中智力資本得分排名第1位和第2位的是鎮江市和舟山市,近三年鎮江市智力資本得分呈上升態勢,舟山市智力資本得分略有下降;湖州、嘉興、金華和馬鞍山市近三年的智力資本得分和排名基本穩定;安慶市智力資本得分在7個城市中最低,也是長三角城市群26個城市排名的末尾(圖6、圖7)。

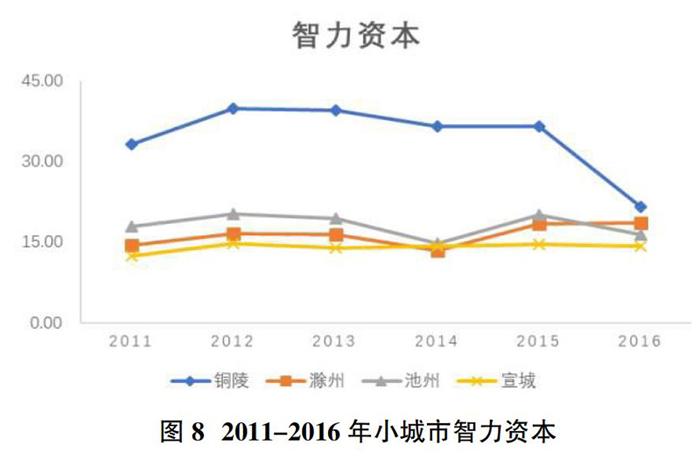

3.2.4 小城市(銅陵、滁州、宣城、池州)

銅陵市智力資本得分遠超其他三個城市,位居第1位,但得分在2016年出現較大幅度下降,主要原因是銅陵市2011-2015年,銅陵市常住人口較少,各項人均指標得分較高,2016年,銅陵市人口增長幅度較大,影響了指標得分;池州、滁州和宣城市在2011-2013年智力資本得分和排名較穩定,從2014年開始,滁州市智力資本得分呈現上升態勢,池州市智力資本得分出現下降,宣城市智力資本得分較穩定。(圖8)

從一級指標發展情況來看,4個小城市的人力資本均有不同程度的下降;結構資本和關系資本除銅陵因人口因素外,其他3個小城市呈穩步上升態勢;滁州市的創新資本增長較快,2016年得分已在4個小城市中排名第1位。(圖9)

4 ?基于智力資本角度的長三角城市群協同發展對策

根據上述長三角城市群智力資本測度及空間效應的研究結果,從智力資本發展角度,對長三角城市群協同發展提出以下對策建議。

4.1 人力資本協同開發

一是完善區域人才協同機制。推動建立省級、市級、地區級三級溝通協調機制,著力推進落實“人才服務協同計劃”、“人才流動合作計劃”、“人才發展推動計劃”三大行動計劃,制定實施細則,在人才引進、培養和交流等方面實現合作。二是開展人才聯合培育。強化長三角城市群區域內校企合作,建設實訓實習基地,提高學生的實踐能力。建立區域大學生就業和人才需求數據研究和共享中心,定期開展收據收集、分析和發布調查結果,為高校人才培養提供指導,為學生就業提供引導。三是推動高端人才柔性流動。依托長三角城市群豐富的高等院校、科研院所和培訓機構等資源,建立區域人才合作共享平臺與機制,用好、用足引進高端人才的相關政策,促進人才在地域間的流動和共享。探索柔性引進相結合的多元化用人體制,實現區域內高端人才的自由流動。四是加強區域民生協同建設。探索構建一體化的社會保障體系,按照分層分類的原則,推動在長三角城市群區域內逐步實現社會公共事業資源、要素、政策的共享以及社會民生項目的統一標準、統一程序、統一建設。探索建立長三角城市群“聯合綠卡”制度。對符合一定條件的優秀人才,經三地共同審定后發放“聯合綠卡”,享受工作地在教育、醫療、社會保障、住房等方面的一定政策優惠。

4.2 結構資本協同開發

一是推動區域交通一體化。強化長三角城市群交通規劃統籌協調,構建高效、便捷的綜合交通網絡,加強跨省(市)城際高鐵、城市軌道的規劃銜接,提升長三角城市群區域整體交通可達性。推動制定長三角交通便捷化管理措施和技術規范,運用市場配置和交通信息化手段,推動實現長三角城市群交通網絡資源優化配置和有效管理。二是統籌信息化基礎設施。完善長三角城市群區域信息交流和共享機制,進一步推進省際、市際和城市之間在信息資源共享范圍和方式上的協調。積極推進長三角城市群區域公共服務領域信息資源的開發、應用與共享,共建長三角“區域大腦”,協同推進“一庫”“一章”“一卡”建設,加快區域基礎數據庫的開發建設與共享利用,推動長三角智慧應用落地,加快長三角信息化系統安全可靠應用。三是打造開放融合的金融市場。圍繞上海國際金融中心建設,強化區域內金融服務一體化發展,推動跨區域金融市場合作,加強各市知識產權市場、股權交易市場、技術交易市場等之間的對接,健全共同掛牌、市場信息共同發布、交易規則設計及標準、投資機構和人員信息共享的機制,加強信貸市場一體化,積極拓展市場渠道,提升長三角城市群金融市場整體影響力,打造全中國金融服務一體化的長三角樣本。

4.3 關系資本協同開發

一是完善區域營商環境。充分發揮長三角城市群進出口貿易的優勢,鼓勵企業在引進、消化、吸收和再創新基礎上提升自主創新能力,實現產業升級,提高全要素生產率。加大區域服務業對外開放力度,充分發揮“本地市場效應”,利用制造業對生產者服務業的巨大“潛在需求”,營造良好環境吸引服務業外資,積極承接服務外包,推動服務業充分融入全球市場,建設新型開放型經濟。二是推動上海自貿區發展。依托上海自貿試驗區建設發展,發揮上海國際金融中心及國際貿易中心的作用,完善長三角城市群協同引資平臺建設,為海外融資的企業與海外資金供應方之間創造高效和便利的合作空間。依托長三角城市群各類行業協會、貿易投資促進機構和專業服務企業,聯合地方政府,舉辦各類國際型投資論壇,促進區域內企業與國內外金融機構的交流。三是加快區域旅游一體化。探索建立多層次、多形式的旅游協調協作機制,定期組織區域旅游發展協商會議,加強旅游管理人才和經驗交流。突破區域限制,鼓勵區域內旅游企業整合資本、資源、市場和物流,推動旅游企業集團化、規模化發展。加強區域內城市間的互動及旅游市場聯動,聯合開發新型旅游產品、創新旅游線路設計,打造長三角城市群區域旅游經濟的新亮點。

4.4 創新資本協同開發

一是推進科學基礎設施共享。加快實現軟性設施資源的融合共享,構建基礎性、共性的數據資源共享庫,打造“數字長三角”,建立區域科技信息資源分類清單,健全科技信息資源分類分級共享機制,推動實現全域信息數據資源互通共享。整合區域科學研究基礎設施資源,引導區域內的高等院校、科研院所以及國家重點實驗室、工程研究中心等相互開放合作,聯合籌建世界級和國家級重大實驗室,開展國家重大專項的申報和研究,推動區域科技創新發展。二是共建創新公共服務平臺。提高長三角大型科學儀器協作共用網、網上技術成果交易平臺以及紡織產業、集成電路、船舶制造創新服務平臺等的服務能力。推廣長三角雙創示范基地聯盟建設模式,以聯盟為紐帶,促進技術、人才、資本、項目的廣泛流動和資源對接,鼓勵設立創業服務、創業投資、人才交流、產業合作等專業領域子聯盟,為雙創生態中各主體提供支持。三是建立區域創新共同體。加強區域內企業、高校和科研院所的合作,構建以企業為主體、產學研結合的創新共同體,推動形成以平臺為主導的產業技術聯盟模式,實現科技成果在區域內的有效轉化,推動區域經濟和產業水平的發展。探索建立長三角城市群新型研發機構聯盟,聯合開展區域科技合作創新示范基地認定,采取政府引導、共同投入、風險共擔、成果共享的方式,在戰略性新興產業和具有比較優勢的產業領域,共建一批區域性產業技術創新聯盟(沈開艷2018),加大聯合重大科技攻關計劃項目投入,著力突破一批區域共性技術。

參考文獻:

[1]李衛兵,王彥淇.中國區域智力資本的測度及其空間溢出效應研究[J].華中科技大學學報(社會科學版),2018,32(1):64-75.

[2]沈福洪.國外智力資本研究綜述[J].商,2014(4):48.

[3]孫芳樺,陳紅兒.智力資本及其對企業績效影響機制述評[J].東南亞縱橫,2009(6):92-95.

[4]蔣尹華,王學軍.基于智力資本的大學科技創新能力趨勢面分析[J].科技進步與對策,2012,29(24):177-181.

[5]陳武,王學軍.區域智力資本與區域創新能力——基于相關關系及其影響模型的實證研究[J].技術經濟,2010,29(2):22-27.

[6]魏燕妮.2016區域大事件[J].中國經濟報告,2017(1):1.

[7]周璇.關中城市群交通演變及生態影響分析[D].西安:長安大學,2017.

[8]張俊.解讀《長江三角洲城市群發展規劃》[J].地理教育, 2017(2):2.

[9]陳武,何慶豐,王學軍.區域智力資本與區域創新能力的識別[J].科技與經濟,2011(01):29-34.

[10]潘聞聞.在更高起點上推進長三角一體化發展[J].群眾, 2015(05):40-41.

[11]李娜,劉靖.長江三角洲與京津冀區域協同發展的比較與啟示[J].上海經濟,2015(04):17-20.

[12]江三良,趙夢嬋.新時代對內融合與對外開放再考量——以長三角區域高質量發展的衡量為例[J].工業技術經濟,2018(8):8.

[13]李凌.“走出去”帶動上海外貿發展的路徑探索[J].華中科技大學學報(社會科學版),2013,32(1):64-75.

[14]李偉.25家“雙創”基地首次結盟[J].華東科技,2018(05):31.

[15]沈開艷,陳建華,鄧立麗.長三角區域協同創新、提升科創能力研究[J].中國發展,2015(04):70-78.

作者簡介:錢琳(1987-),女,江蘇南京人,助理研究員,碩士,研究方向為科技政策、區域創新。