STEM教育融入綜合實踐活動中的路徑與方法探索

余麗

摘 要:近年來,STEM教育在全球范圍內引發了廣泛關注,所提出的跨學科知識、項目化學習和創新實踐與綜合實踐課程的基本理念、課程目標、課程內容等高度一致。文章著重探索了將STEM教育融入綜合實踐活動課程的基本路徑與方法:在規劃層面注重對課程進行整體性系統化設計,重視其育人價值;在實踐層面著力打造基于PBL的項目式學習方式,獲得群體性的知識建構與核心素養提升;在評價層面關注學生“最近發展區”,動態評價助力學生提升綜合素養。

關鍵詞:核心素養;跨學科融合;PBL項目式學習;表現性評價

中圖分類號:G420? ? ?文獻標識碼:A? ? ?文章編號:2095-624X(2020)15-0009-03

2017年教育部在印發的《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》(以下簡稱《綱要》)中著重強調綜合實踐活動的必修課地位、跨學科實踐方法及動態開放性理念,鼓勵學生在實踐活動中運用開放的跨學科知識解決問題,進而形成多領域知識的整合能力[1]。比較STEM教育與綜合實踐活動可以發現,它們均有杜威“做中學”理論及西蒙·帕伯特教授“建造主義”在我國教育領域中的本土化應用。

一、在規劃層面注重對課程進行整體性系統化設計

為了將STEM教育有效融入綜合實踐活動課程,我們以“責任擔當、重視設計、學科綜合、創意物化”為指導思想展開課程的整體規劃設計。

1.打破學科壁壘, “四步法”生成系列主題

我們從學校層面通過“核心素養目標—主題/項目—跨學科概念—實踐優化”四個步驟生成各年齡層學生的主題活動。核心素養是指學生借助學校教育所形成的解決問題的素養與能力,是學生適應終身發展與社會發展需要的必備品格和關鍵能力,而培養學生的思維素養是培養學生核心素養的核心[2]。在制訂目標時,深入挖掘育人本質,明確課程的價值取向、重點領域,基于學生核心素養目標,從而做出開發規劃、計劃、指南等;教師們再通過大量的國內外文獻研讀與分析學生發展需求確定主題,并將其分解成可行的小課題或項目;最后進行教學的實施與優化。

2.同課異構,分解主題,篩選出具有層級性的項目

在建立完善的目標與主題體系后,我們要采用多學科教師“同課異構”的方式共同分析課程資源與學生需求。其方法是:跨學科團隊根據任務以工程技術為載體,集體寫出跨學科的核心概念,繪制知識思維導圖;用良好的知識與技巧去整合那些跨學科專業范疇的橫向知識、高級思維能力發展與真實問題解決之間的關聯,選擇典型的、實踐性強的項目進行結構化設計,以此打破學科壁壘。

這些活動不是簡單拼湊的集合體,而是將創意作品作為“做中學”成果的高級表現形式,從而有效推動學生高階思維能力,有效強化其工程素養、設計素養、創新素養與責任擔當等綜合素養。

二、在實踐層面著力打造基于PBL的教學實施方式

在教學實踐中,我們采用PBL項目式學習展開學習活動,項目式學習是以建構主義理論、多元智能等理論為基礎,強調以教師為主導、學生為主體、問題為中心,以問題的提出、分析與解決為主線,通過文獻搜集、動手制作、實踐探索、分析數據與交流成果完成項目,教師要根據項目本身的難度特點而靈活設置課時[3]。

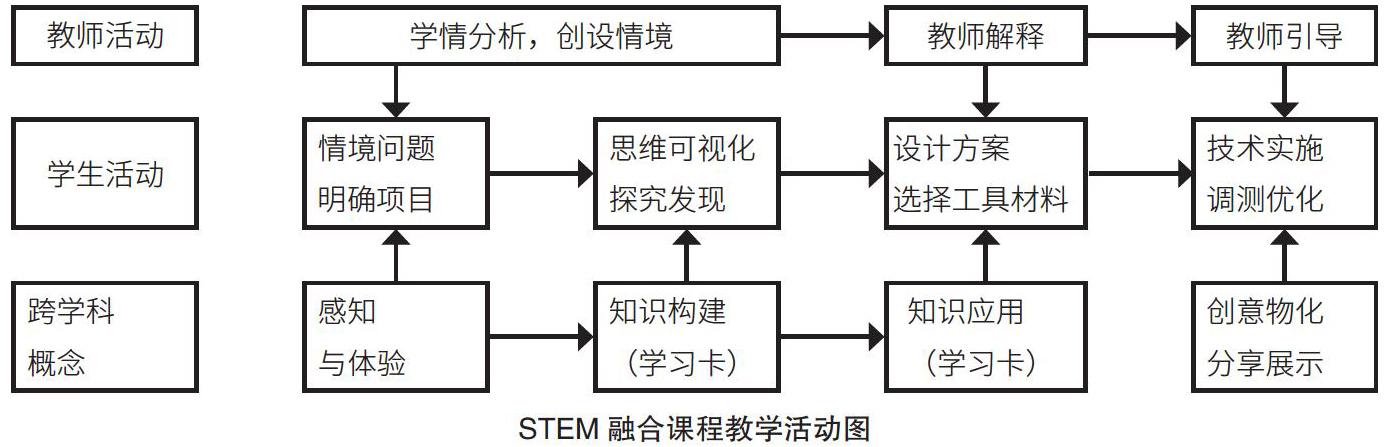

STEM融合課程教學活動模式如下圖所示。

在進行結構化項目教學設計與實施時,我們應注重打磨細節,對課程教學方式進行深度開發與完善,其方法如下。

1.基于真實問題,激發學生產生項目

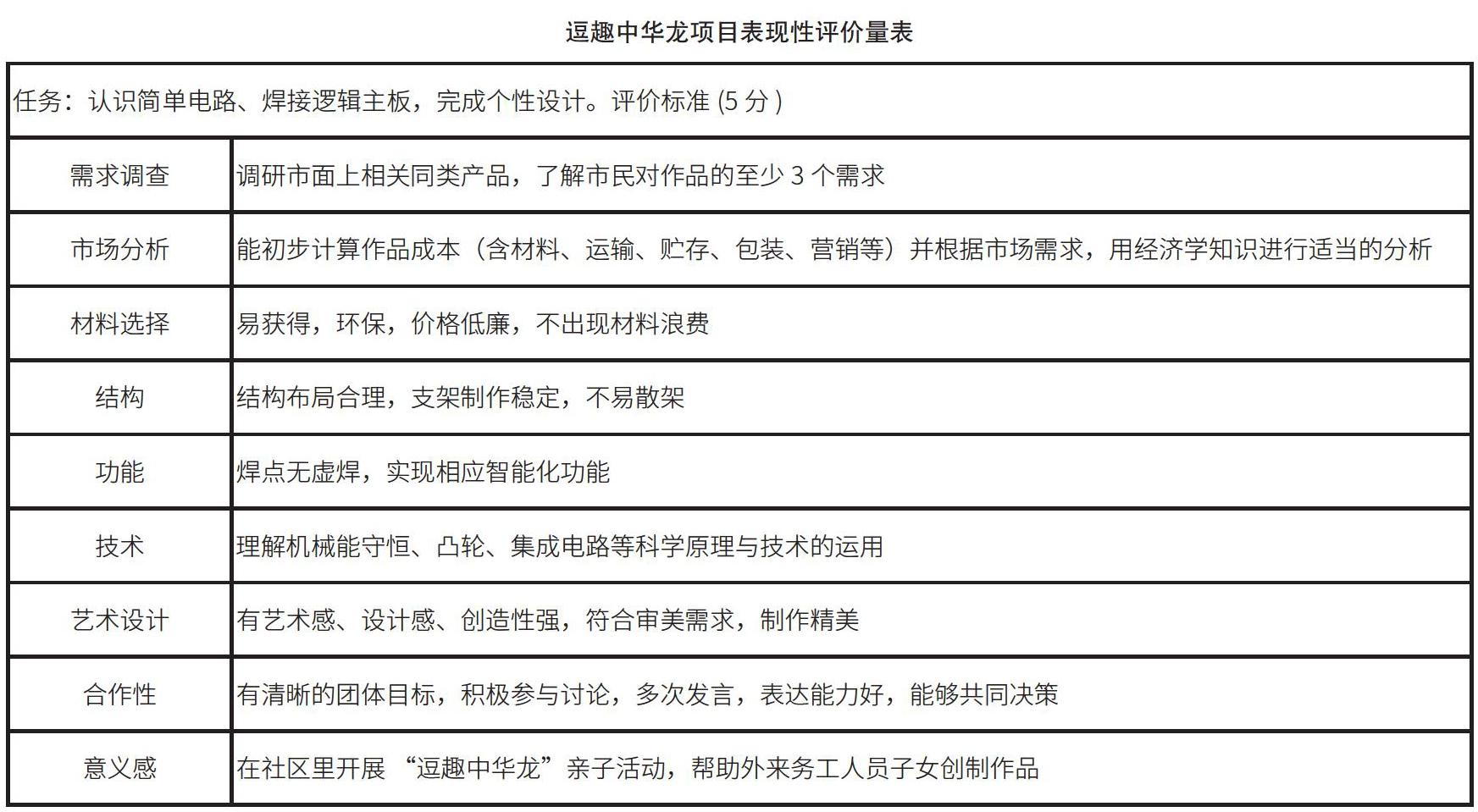

教師通過視頻、動畫以及與真實生活關聯的事例創設情境,激發學生產生問題,引導學生產生可操作的項目,通常來說一個受學生喜愛的項目具有下面三個特征:一是活動能激發學生興趣與好奇心;二是真實問題,并且有一定的實用價值;三是活動有一定的挑戰性、實證性和技術性[4]。如《傳統節日文化》主題中教師播放人們過西方節日、中國傳統節日的短視頻,引發對學生對傳統節日文化淡化現象的探討,提出制作“逗趣中華龍拜年”的項目,見下表。

2.關注學生最近發展區,搭建腳手架,開展深度學習

維果茨基的“最近發展區”理論認為,兒童的智力發展狀態至少有兩種水準:現在的發展水準與可能的發展水準。在最近發展區視域下,教師將學生的實際能力與教學辯證地結合在一起,針對學生個體差異,設計學習卡,搭建腳手架,開展深度學習,讓學生跳一跳就能摘桃子,通常要經歷“學習—遷移—創新”三個階段。

學習階段學生需面對真實問題,嘗試解決問題。很多學生無法關聯跨學科知識,不擅長批判性地思考,會產生無所適從、挫敗等情緒,教師要適時地為他們提供起支撐、承載、聯結的STEM素材或資料,特別是涉及的核心概念或“技術”工具,同時要處理好知識系統性與解決實際問題中所獲知識的隨機性之間的張力和平衡,為學生開展深度學習提供幫助。

在遷移階段,教師需采用最適合激發學生創意的課程和教具,在應用理論與技術的原理上,引導學生遷移到問題解決中。課堂中多采用對話式教學,用民主的商榷與探討進行師生間智慧的碰撞,運用恰到好處的點撥,深度地追問,啟發學生的思維走向細處與深處。此時,教師特別要關注個體差異性,對不能在自我調節中輸出完整結論的學生,教師要留一些時間給學生進行反思,用問題去回應學生的問題,而不能直接給出示范,讓學生 “模仿”。

在創新階段,教師要對時間安排和活動進行靈活調整,讓學生們從理論與技術出發,做出具有一定獨創力的作品。教師應根據學生 “最近發展區”,為學生提供自我調整及更改的機會,給學生進行創造與優化的時間與空間。在實施過程中強化解決問題的原創性,強調批判性思維、設計思維、計算思維的目標指向,都能有效幫助學生理解框架,逐步攀升,培養核心素養。

三、在評價層面運用動態評價,讓學生獲得階梯式進步

著名教育評價專家斯塔佛爾姆強調,“評價不在于證明,而在于改進”。將STEM融入綜合實踐活動中,產生了靈活的教學方法和豐富多彩的學生活動, “熱鬧”“有意思”成了課堂的特征,也帶來了片面追求形式、忽略核心素養培養的缺憾。我們采用終結性評價及表現性評價,促進學生形成一個個具體的結果,并在過程承載群體性的知識建構、產生的獨特見解和成就感。

1.寫實記錄評價,促進學生形成嚴謹求實的科學精神與價值體認

終結性評價主要通過寫實記錄來呈現,學生在寫實記錄表中需呈現目標、時間、活動對象、內容及分工、活動過程、結果分析、反思心得,等等,培養觀察和數據記錄習慣,鼓勵寫作。教師在過程評價中著眼于學生類型的差異與集體思維的流向:同伴們是怎樣想的?怎樣做的?為什么這樣做?為小組做出了哪些貢獻?在過程中補充、 修正了哪些方面的知識理解?能否將全班討論與教師點撥有機結合?開展了哪些行動,獲得哪些數據、圖表,得出了什么結論?因為寫實記錄包含了學生活動的整個過程及收獲,是師生開展終結性評價的核心依據。

2.用表現性評價,關注深度學習,指向核心素養目標達成

在活動實施中,教師主要運用表現性評價,將評價鑲嵌在課程中,從而潛移默化地激發學生學習動力,促進學生深度學習。特別是針對過程中的運用核心概念、用批判性思維解決復雜的問題、合作學習、有效溝通、產生獨特見解和創意物化等方面起到指向性作用。師生共同將評價與活動統整,對關鍵要素進行水平等級界定,形成一份份精準的項目質量檢測標準,從而引導學生依據標準主動解決問題,對自己的行為進行優化和改進,有目的地指向深度學習與核心素養的目標達成,并通過教師評價、同伴評價、自我評價三者結合,彌補教師主觀評價的短板,從而保證學生活動的連續性、完整性和導向性。

總之,將STEM教育融入綜合實踐活動課程,能有效地激發學生個人內在驅動力的潛能,有助于跨學科知識的深度理解和內化,開展深度學習,有效形成促進自身學習與發展的場域,促進學生高階思維能力、批判性思維、實踐操作能力、創新能力等核心素養的全面提高。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國教育部.教育部關于印發《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201710/t20171017_316616.html,2017-09-27.

[2]鐘啟泉,崔允漷.核心素養研究[M].上海:華東師范大學出版社,2018.

[3]張悅穎,夏雪梅.跨學科的項目化學習:“4+1”課程實踐手冊[M].北京:教育科學出版社,2018.

[4](美)826全美.基于課程標準的STEM教學設計:有趣有料有效的STEM跨學科培養教學方案[M].林悅,譯.北京:中國青年出版社,2018.

作者簡介:余麗(1971—),女,廣東梅州人,中學高級教師,本科,研究方向:綜合實踐活動學科教學、STEM教育。