師范專業(yè)認證背景下專業(yè)課教學改革探索

靳玲

【摘要】師范專業(yè)認證背景下高等師范院校的專業(yè)課程教學對學生學科素養(yǎng)的培養(yǎng)依然發(fā)揮重要作用,但是教學應具有師范性特點,處理好學術性與師范性的關系,以有別于一般專業(yè)課教學。以產(chǎn)出為導向,設置課程目標,以學生為中心,改革課堂教學,以持續(xù)改進為目的完善評價體系,以保證向地方輸送高質量教學人才。

【關鍵詞】師范專業(yè)認證? 專業(yè)課程? 教學改革

【中圖分類號】G640.2 ? 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2020)20-0022-02

隨著《普通高等學校師范類專業(yè)認證實施辦法(暫行)》的出臺,各高師院校都在對自己的師范教學進行調(diào)整和改革,旨在培養(yǎng)出高質量的師范生。師范生培養(yǎng)既要注重專業(yè)素養(yǎng)也要注重學生的師范性,其師范性特點僅僅靠心理學、教育學、微格教學等特色課程的支撐是遠遠不夠的,需要貫穿整個教學過程,尤其需要改變專業(yè)課程教學唯學術理論的狀況,處理好學術性與師范性兩者的關系。

1.以產(chǎn)出為導向,確定課程目標

《中國史學史》課程是內(nèi)蒙古民族大學歷史專業(yè)所開設的一門專業(yè)主干課,在師范專業(yè)認證背景下確定課程目標如下:

課程目標1:了解和掌握中國史學史的基本知識、發(fā)展線索和基本理論,理解中國史學史學科知識體系的基本思想和方法。

課程目標2:加強對辯證唯物主義和歷史唯物主義的認識,理解中國史學的發(fā)展規(guī)律,提高理論水平和分辨是非、解決實際問題的能力。

課程目標3:具有分析和處理中國史學史學科領域內(nèi)有關問題的基本能力,加強分析和評價中國史學史上重大歷史事件、歷史人物和重要問題的能力。

課程目標4:提高溝通與合作能力,語言表達能力。加深對傳統(tǒng)文化的認識,增強對歷史專業(yè)的認同感和對社會的責任意識。

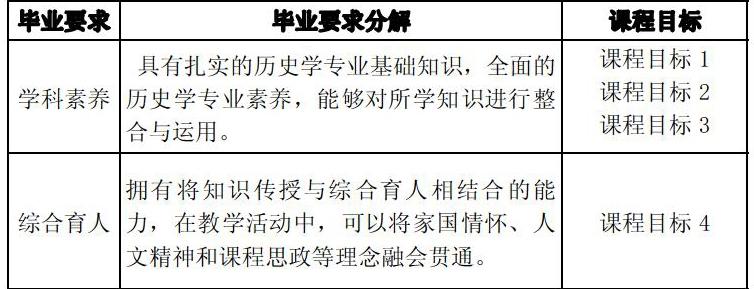

《中國史學史》課程與畢業(yè)要求中的學科素養(yǎng)形成高支撐關系,并對綜合育人具有一定支撐作用,關系如下:

2.以學生為中心,實施課程教學

按照“反向設計,正向施工”的基本思路,師范生專業(yè)課教學需要以“學生為中心”來設計每門學科、每節(jié)課堂的教學內(nèi)容和教學方法,鼓勵師范生積極、大膽的參與到課堂教學之中,實現(xiàn)對師范生的綜合培養(yǎng)。

2.1教師既是教學的組織者,也是教學的示范者

首先教師是教學的組織者,需要完成本課程的教學任務。每一門課程基于自身特點又在人才培養(yǎng)中體現(xiàn)不同的價值,《中國史學史》課作為一門專業(yè)主干課所體現(xiàn)的價值主要體現(xiàn)在如下幾點:

2.2提高學生的歷史思維能力及獨立思考能力

養(yǎng)成良好的思維方式對學生有重要意義。因為“沒有一種萬能的方法能保證你發(fā)現(xiàn)事情的真相,但是,卻有一種方法可以讓你更加接近真相,這就是優(yōu)秀的思維方式”。 [1]堅持以馬克思主義為指導闡述中國史學的發(fā)展歷程,培養(yǎng)、提高學生的歷史思維能力,是《中國史學史》課的重要教學目的。在授課過程中依據(jù)社會形態(tài)將中國史學的發(fā)展劃分為封建時代史學(傳統(tǒng)史學)、近代史學及現(xiàn)代史學(馬克思主義史學)幾個時段,并著力探討時代特點及其對史學的影響。對具體問題的分析更離不開馬克思主義理論的指導。在秦漢史學代表作《史記》與《漢書》的學習中,通過比較可以看出司馬遷與班固在思想上具有異端與正統(tǒng)的迥然之異,于是引導學生分析其形成的原因。在存在決定意識的理論指導下,逐步分析出司馬遷及班固在生活時代、家庭背景及個人經(jīng)歷方面均有差異,也最終導致其思想的差異。如此,學生不僅知其然也知其所以然。

在堅持唯物史觀的同時,也嘗試讓學生以多元史觀分析史學問題,如以文明史觀分析史學的功用,以階級史觀分析封建史學的合理性等等,培養(yǎng)學生多角度分析問題的能力,并且以審辯性思維方式及時修正自己的思維結果。

2.3促進學生優(yōu)秀品格的形成

在教學中對史家優(yōu)秀品格做出的分析, 如孔子、司馬遷面對困境的堅韌,杜佑、司馬光以史經(jīng)世的自覺,陳壽不徇私情的公正態(tài)度等等,潛移默化影響學生。在教學中有意強調(diào)史學家對國家治亂興衰的關注,以經(jīng)世致用作為治學的出發(fā)點和歸宿。在講授《通典》的過程中通過分析杜佑“食貨為之首”思想的形成原因,使同學認識到這不僅因為杜佑的史學才能,更是基于解決社會問題的責任感。通過分析讓學生對史學的社會功用有明確認識,徹底摒棄“歷史無用論”,從而提高對歷史專業(yè)知識的學習興趣及社會責任感。

其次,作為師范專業(yè)課教師還是教學的示范者。加拿大教育學者邁克爾·富蘭指出:“教育變革的成敗,取決于教師的所思所為,事實就是如此簡單,也是如此復雜。”教師擁有什么,才能夠給予學生什么。這就要求師范專業(yè)教師必須從知識型教師向“學高為師,身正為范”的素養(yǎng)型教師轉變,成為師范生的榜樣。

教師需要選用適當?shù)慕虒W方法達成對學生專業(yè)素養(yǎng)的培養(yǎng),而這一做法本身就具有示范性。比如采用問題式教學法,就需要教師有極強的問題意識及發(fā)現(xiàn)問題,提出問題、分析問題、解決問題的能力。教師能夠帶上滿口袋問題走進課堂的課算好課,能夠在課堂上喚起學生提問的課算更好的課。《中國史學史》課程采用問題教學法所設計問題主要分為三類:第一類是事實性問題——回答是什么,如解釋《史記》、《漢書》等典籍,這是比較淺顯類問題,不過也需要一定的綜合能力。第二類是解釋性問題——回答為什么,分析中國史學史上各種史學現(xiàn)象出現(xiàn)的原因,如陳壽作《三國志》為什么尊“魏”為正統(tǒng)?《漢書》學為什么在隋唐之際成為顯學?這類問題對于高校學生比較適合,可以在課堂教學中廣泛運用。第三類是評價性問題——對問題的認識。如闡述史學的社會功用,分析《資治通鑒》“鑒于往事,以資于治道”卻未能扭轉宋王朝的頹勢的原因,諸如此類,以問題為媒介引導學生獨立思考,培養(yǎng)歷史思維,同時在教學方法上也對學生產(chǎn)生積極影響。

教師對學生的影響不止于教學方法,還包括教學儀態(tài)、口語表達以及思想觀念等等。這就要求師范專業(yè)的教師具有示范意識,注意課堂教學的每一個環(huán)節(jié),而不是僅僅關注教學內(nèi)容,讓學生產(chǎn)生“長大后就成為你”的強烈愿望。