彈撥品鑒之弦 啟發(fā)深度閱讀之旅

唐雅君

摘 要:深度閱讀強調(diào)的是在閱讀中深化出更深的文本內(nèi)涵,讓學生在對文本的多樣解讀中,領悟文章的思想內(nèi)涵。小學語文高段教學對學生的自我品析鑒賞能力提出了更高的要求,要求學生在課堂學習過程中除了要進行模仿借鑒,更要提高自身感悟理解能力,從而不斷提高語文閱讀綜合能力。在品鑒的過程中,教師應引導學生從語文文本的多重元素入手,為學生營造出鍛煉品鑒能力的多維空間,讓學生自主提高自身能力,從而提高語文綜合能力和語文素養(yǎng)。

關鍵詞:《憶讀書》;小學語文;深度閱讀

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2095-624X(2020)10-0060-02

引 言

在小學高段語文教學中,品析鑒賞能力十分重要,對于學生感知文本具有重要作用,而其中語文感悟能力又是教學的重中之重,教師應對此引起重視,不斷提高學生的語文閱讀綜合能力[1]。筆者以《憶讀書》為例,對深度閱讀和品鑒的聯(lián)系展開探究。讀書在冰心女士的眼中十分重要,一日不讀書,她便覺得百日荒蕪。在本課的教學中,教師帶領學生走進冰心女士的童年世界,感悟書籍給她帶來的精神力量。同時,在散文寫作教學中,教師可以引導學生進行多維度品鑒,實現(xiàn)深度閱讀。

一、以讀促品鑒風格,深入對話作家學養(yǎng)

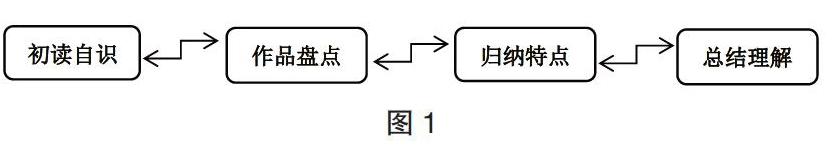

在閱讀過程中,學生能夠形成初步的感受能力,對文章的整體文風形成全面把握,這要求學生具備一定的文風感受能力[2]。有的作家文風氣勢恢宏,有的作家文風婉約自然,還有的作家文風清淡雅致。學生在體驗作者文章風格的過程中,可以為下一步與作家進行對話做好準備,具體流程如圖1所示。

例如,在教學《憶讀書》時,教師帶領學生品鑒文章風格,在引導學生自由朗讀課文的基礎上,讓學生受到作家“綿綿回憶風格”的散文語言的感染[3]。在此基礎上,教師指導學生回顧冰心女士的其他作品,如《只揀兒童多處行》《小桔燈》《寄小讀者》,讓學生感受冰心女士雋永細膩的文風和真摯自然的情感。在小學語文高段品鑒教學中,通過感受文風來引導學生與作者對話時,教師要注意通過范例對比來讓學生明確作者的文風,從而使學生形成對文章風格的感悟理解能力。同時,與作者對話能夠使學生深入地了解作者,這一過程是形成閱讀“引力”的關鍵環(huán)節(jié)。

二、提煉促品鑒內(nèi)容,深入感知整體內(nèi)容

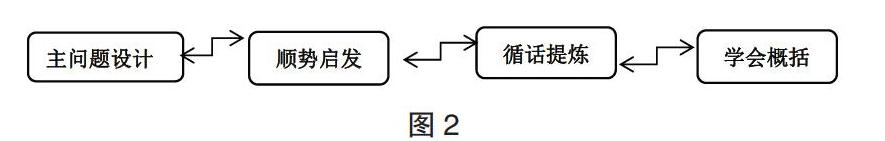

在小學高段語文教學中,培養(yǎng)學生的語文感知能力十分重要。在整體感知文本的過程中,學生對文章內(nèi)容形成整體認知[4]。在這一過程中,學生只有具備從整體上把握文章的能力,才能更好地梳理文章內(nèi)容,并在此基礎上不斷思考,從而使文章內(nèi)容內(nèi)化于心,形成自己的感悟,具體流程如圖2所示。

例如,在教學《憶讀書》的過程中,文章以“憶”為主線,將幾件事串聯(lián)起來,這是一篇回憶性散文。筆者采用了“主問題一線串珠”的方式進行教學,引導學生對文章形成整體認識。筆者首先提問:“這篇文章主要講述了什么內(nèi)容?”然后在這一問題的引導下,學生閱讀文本,對文本進行整體思考。學生經(jīng)過思考得出答案:“冰心奶奶回憶了她的讀書經(jīng)歷和讀書感受。”接著,筆者啟發(fā)學生不斷思考冰心女士讀書時的感受。在這一環(huán)節(jié)中,筆者順勢融入讀書方法的教學,引導學生從取長補短的角度梳理不同的信息,提煉總結出讀書的方法,如“圈畫信息,這種方式很快捷,但回顧總結時,還要再瀏覽文本”,如學生圈畫了“不同的年齡”。筆者順勢引導學生思考如何條理清晰地列出文章框架。在這一過程中,學生梳理出“七歲、讀《水滸傳》和十二歲”不同的讀書經(jīng)歷。最后,筆者啟發(fā)學生借助圖表梳理信息,對圖表進行合理的設計。學生表達了自己的“讀書感受”,如“七歲,對章回體小說很喜愛”“90年代后,對文章中充滿的真情實感,心動神移”。筆者通過對比,提煉不同的讀書方法的特點,幫助學生理解提取信息是讀書的一個“制勝點”,更是為后面“讀有所獲”奠定基礎。總之,在對內(nèi)容的感知過程中,教師需要讓學生不斷概括文本,幫助學生從多角度感知文本。

三、以察品鑒結構,深入提煉思路布局

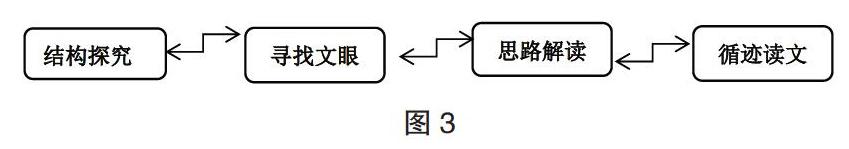

文章往往會隨著作者的寫作思路產(chǎn)生結構的變化,這種變化能夠清晰地展示作者思路[5]。在梳理這一思路的過程中,學生需要明確通過寫作思路整合寫作內(nèi)容的方法。在閱讀中,學生借鑒多種寫作思路,可以提高語言感悟能力,最終提高感悟理解能力,學會合理地安排寫作思路,將寫作思路的變化內(nèi)化于心,從而提高梳理和感悟文章的能力,具體流程如圖3所示。

例如,在教學《憶讀書》的過程中,教師引導學生使用“循尾探路”的梳理方法,即啟發(fā)學生通過文章結尾畫龍點睛的句子——“讀書是生命中最大的快樂”以及作家的寄語——“讀書好,多讀書,讀好書”,厘清文章脈絡,感悟作家關于讀書的不同觀點。此外,教師還可以引導學生使用“順利成章”的梳理方法,在引導學生總結文章的主要內(nèi)容后,使學生由“作家”遷移到“自我”,厘清文章的脈絡,明確文章講述的不同階段的讀書經(jīng)歷,總結讀書的不同側(cè)重點。

四、以悟品鑒語言,深入品析關鍵段落

隨著年級的升高,學生對課文的感知理解能力逐漸提升,教師需要不斷培養(yǎng)學生的語言品位[6]。在以品位促進鑒賞的語言感受過程中,教師需要不斷引導學生自主品讀文本,從而提升對文章的感悟理解能力,提高自己的語言品位。面對不同文體、不同作家,學生只有具備較高的語言感悟能力,才能更好地品讀文章,具體流程如圖4所示。

例如,在《憶讀書》的教學中,筆者將首尾段落作為語言賞析的關鍵,讓學生感悟讀書的無窮樂趣。在品味語言的過程中,筆者引導學生重點品鑒文章的開頭和結尾,指導學生抓住開頭的“一談到讀書,我的話就多了”中感情的噴薄及情感張力,在其中引導學生思考,讓學生感悟作者“童心的復蘇,對書籍的拳拳喜愛”。品鑒結尾段落時,筆者讓學生通過齊讀來感悟文章的觀點——“我只寫了九個字,就是:讀書好,多讀書,讀好書”。最后,筆者指導學生再次大聲朗讀結尾段落,讓學生深入品讀文章的重要觀點。這種品鑒“頭尾”的過程,是學生不斷提高和感悟的過程。在品鑒首段和尾段的過程中,學生可以不斷提高文章潤色能力,提高抓住關鍵段落的能力。在品鑒首尾段落的過程中,學生能夠形成對重要段落的理解能力,最終不斷提高抓住關鍵段落的能力和修改潤色的能力。