淺析貝多芬第五鋼琴奏鳴曲Op.10 No.1一、二樂章

吳梓匯

摘 要:貝多芬是維也納古典樂派具有代表性的大師之一。他的32首奏鳴曲被稱為鋼琴音樂的《新約全書》,貝多芬奏鳴曲是鋼琴學習重要內容之一。本文共分為三個部分:第一,綜述、第二,音樂分析、第三,演奏體會。通過文章的研究、寫作,在理論研究方面有了新的認識,進一步指導我的演奏提高,為今后更好地學習奠定基礎。

關鍵詞:貝多芬;鋼琴奏鳴曲;演奏技巧

一、綜述

(一)創作背景

1770年冬,路德維希·凡·貝多芬(Ludwig van Beethoven,1770-1827)誕生于德國波恩。1792年22歲的他離開故土終生定居于維也納。貝多芬一生創作的題材眾多,其中交響曲9部、鋼琴奏鳴曲32首、協奏曲7首、室內樂作品若干。《貝多芬Op.10 No.1鋼琴奏鳴曲》為他的早期音樂作品,又稱小悲愴奏鳴曲。貝多芬把c小調作為表現斗爭的、英勇的、激情的、悲愴的調性,在這形態較為嬌小的作品中,他做到了樸素與單純的極限,在音樂中映射了內心縮影。

(二)創作風格

貝多芬作品繼承了德國自巴赫亨德爾以來的一切優秀傳統,具有鮮明的時代性和現實性。在創作手法和形式上對于古典主義音樂有極大地發展。作品中體現辯證原則。在音樂表現手法上擁有自己的獨特風格,曲式在結構、調式調性、和聲張力、音樂語匯、強弱對比性、織體運用方面成為一代宗師。在作曲技巧上,第五鋼琴奏鳴曲Op.10.1是貝多芬早期奏鳴曲精品之一,樂曲中體現他的人文情懷,哲學思考、音樂思想,我是大家所青睞的作品。

(三)貝多芬的貢獻和影響

他所表現出的英雄氣質,是人文主義的化身,他代表了一個時代的精神,他對西方音樂有著巨大的貢獻。

二、音樂分析

c小調奏鳴曲(獻給馮·布朗伯爵夫人)創作于1796—1798年之間,共分為三個樂章。

第一樂章:c小調,四三拍,奏鳴曲式,是極快而精神抖擻的快板,主題由分解和弦構成,表現“激烈斗爭”、“與命運抗爭的”獨特的藝術風格。有英勇威武的斗爭精神,保持勇往直前的姿態。

第二樂章:極慢板,降A大調。四二拍,沒有展開部分的奏鳴曲式,非常優美感情豐富,與第一樂章形成明顯對比。表現出一種神秘的升華,以音樂折射出的內心力量打動旁人和自己,以音樂的傷感悲痛陳述慘淡的人生,以音樂的張弛有力強弱變化突出內心的期望。第二樂章起到了“橋梁”的作用,在戲劇性的一、三樂章之間得到了較好的緩解。

第三樂章:c小調,最急板,奏鳴曲式。充滿幻想與幽默感。有典型的“貝多芬風格”,彰顯了貝多芬創作的戲劇性和悲涼的特征。此文主要進行對一、二樂章的理解與分析。

三、演奏體會

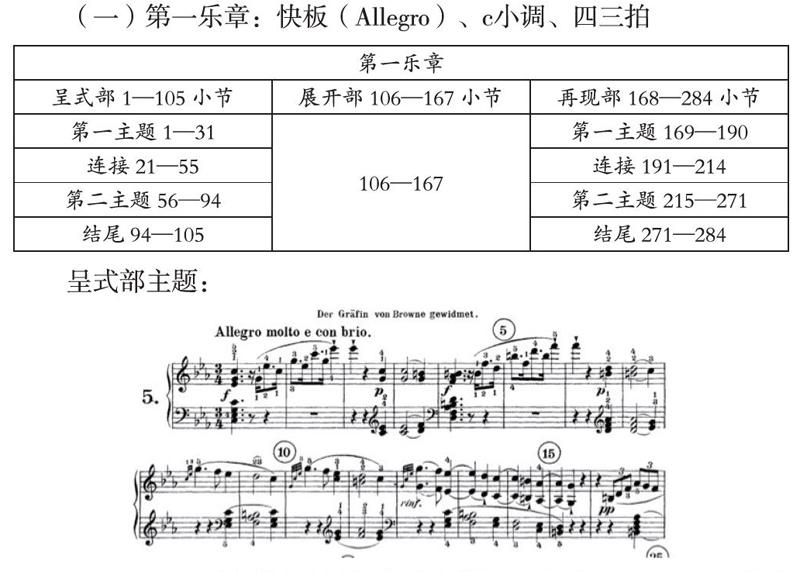

(一)第一樂章:快板(Allegro)、c小調、四三拍

呈式部主題:

1—3與5—7是兩句分解和弦式上行句,其中3—4、7—8是對前句的補充。這部分的演奏音量為F,是音樂具有推動力,表現著勇往直前、精神抖擻的狀態。在彈奏切分上行琶音時,掌關節要充滿力量,指尖要無比堅硬,每一個音定要提前準備好,在樂句中的兩個mi,第二個mi更強。在第3—4小節中,音量為P,與1—2小節形成鮮明的對比,二分音符拉寬節奏,表現出憂傷哀怨的情緒,在彈奏時第三小節的最后一個音是第四小節的準備,第三小節最后一個音“拿起來”,第四小節第一個音“放下去”。第13小節右手是八度敘述,黑鍵八度以1指和4指運用,在這里要學會運用從一個八度“移”到另一個八度,保持掌關節的力量不變。要運用腰部的力量,大臂是一個通道,手腕學會恒定,不宜過松(使音與音之間的連接斷掉),也不宜過緊(使之僵硬)。

從第56小節開始,左手始終為和弦分解,在這里要大量練習左手,學會控制音色與音量,六個音一組,每組的第一個音較強,第三與第五稍強。在82到85小節之間,每一小節的第五個音為左右手稍強的音。并且在這四小節中,由不斷漸強到ff。

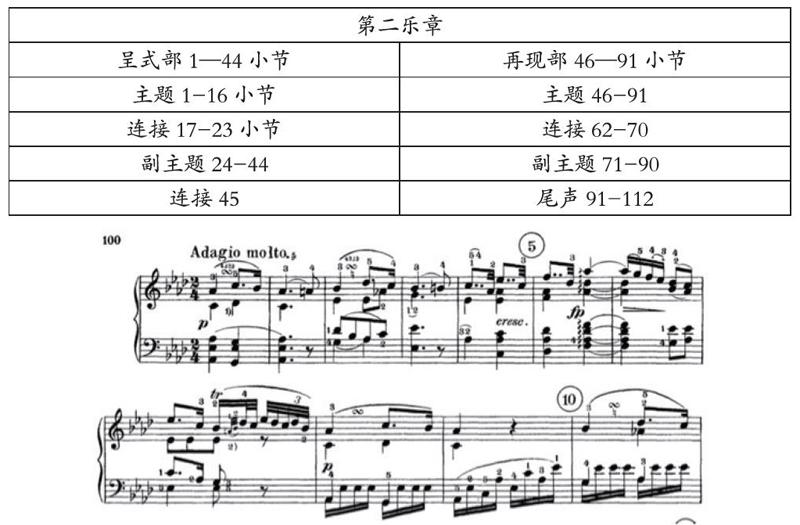

(二)第二樂章:很慢的柔板(Adagio molto)降A大調、四二拍、回旋曲式

這個樂章為貝多芬的慢板樂章中的經典作品,在觸鍵上要很深,掌關節要更加有力,彈下去的音要深入鋼琴,在鋼琴中形成會延長的、活的、有泛音的“啞光音樂”。在這個樂章中,更加要求節奏的精準性,保持裝飾音的節奏準確。在第六小節中,fp(強后突弱)突出了貝多芬的戲劇性處理。

在第17小節、19小節與21小節中,出現了很多復雜的裝飾音,每句的開始由一個八度裝飾音把我們拉入相對的最高點,讓我們體會到了作品矛盾沖擊與貝多芬對命運的不服輸,敢于抗爭的精神。第22與23小節,有fp的強后即弱變化,在接下來的小二連音中,學會“使大勁、彈輕音”,“一放一提”構成二連音的生命線。第28小節與第75小節,12連音、6連音與7連音的演奏是迅速的,在這里我們通過慢速練習方法練習右手,拍子的把握始終在左手。

右手的交替處理、力度變化(由pp—rinf)在第39小節中,為作品力度的高潮(rinf、f、sf、sf)在這里表達了貝多芬強烈的抗爭,表達看到希望的曙光更加堅定的信念。

此處為二樂章的尾聲,右手的高聲部旋律,呼應二樂章的開頭,中聲部的切分音持續進行。十分和諧安詳。

(三)踏板的使用

踏板是鋼琴的一個重要“身體部位”。踏板的作用是不可或缺的,但是如果處理不當或濫用就如同畫蛇添足。在第一樂章主題演奏時上行的切分音不采用踏板。第二樂章是極慢的柔版,采用音后踏板來使樂句間的銜接更加連貫,自然。休止符的地方踏板要及時放干凈。第三樂章,以強調踏板為主,根據和聲的變化來切換踏板。貝多芬奏鳴曲與同時期作家相比,在踏板上的使用頻率和技巧也尤為突出。雙ff,sf等力度會經常出現在他的作品中,這是為了烘托力度變化,從而達到貝多芬想表達的戲劇性沖突,我們會更多的借助踏板。在音階的跑動過程中,我們要勤換踏板,避免音響渾濁。同時,按壓踏板的深度也是值得我們研究的。

結? 語

貝多芬以一個作曲家虔誠的心,擺脫了奏鳴曲形式主義的創作,他是歡樂與苦難的結合,是“集古典主義之大成,開浪漫主義之先河”的一位偉大的作曲家。貝多芬的《第五鋼琴奏鳴曲》中每一個樂章,充分展現了他的創作風格,仿佛是貝多芬有意把c小調的音樂打造成英雄的、激情的表現斗爭的、悲愴的調性。在廣博的音樂領域中,貝多芬獨辟蹊徑將鋼琴奏鳴曲的表現力提升到了新的高度。人們也許可以將貝多芬的大多數作品解釋成:苦難在所難免,但由于抗爭賦予生命以意義。

參考文獻

[1] 音樂名作賞析[M].人民音樂出版社,上海音樂出版社,2006,8.

[2] 踏石留印——張瑞蓉鋼琴教育教學研究文集[M].北岳文藝出版社,2016,11.

[3] 張睿.論啟蒙思想對貝多芬音樂創作的影響[D].東北師范大學,2010.

[4] 王青.貝多芬的文化價值研究[D].西安音樂學院,2007.