道德與法治學科與語文學科整合方法的探討

摘 要:文章探討了道德與法治與語文學科的整合在當前基礎教育改革中的必要性,并以二、三年級為例子,說明道德與法治學科與語文學科以單元整合形式拓展課堂教學的方式,嘗試將道德與法治的教學融入語文學科中,從而挖掘語文學習靈感,提高語文學習有效性。通過對兩個學科相關的實踐活動形式的整合,豐富課程資源,同時提升學生語文及德育的核心素養。

關鍵詞:道德與法治;語文;學科整合;整合方法

烏家培教授認為:“交叉學科是與單一科學相對應的綜合性科學。兩門以上的科學相互結合、彼此滲透的交叉,不僅分別存在于自然科學和社會科學各自的內部,而且還大量發生在自然科學與社會科學之間。”孫小禮教授認為:“我們把凡是突破一個專門學科的原有界限、研究內容或研究方法涉及兩門學科以上的這種研究領域都歸到交叉科學名下。”這些觀點其實都認為,自然界、人類社會和人腦思維實際上是可以看作是一個普遍聯系的連續體,而對此進行的科學認知,也應該是連續。因此隨著社會的發展,社會越來越需要大交叉的綜合性學科,而培養具備大交叉的綜合性學科人才,需要我們在課程上進行學科整合。

2001年6月,教育部頒布了《基礎教育課程改革綱要》中提出“改變課程結構過于強調學科本位、科目過多和缺乏整合的現狀”,這一要求讓課程改革加強學科整合上邁出了積極的一步。其后頒布的《義務教育語文課程標準》指出“語文課程還應通過優秀文化的熏陶感染,促進學生和諧發展,使他們提高思想道德修養和審美情趣,逐步形成良好的個性和健全的人格。”而《義務教育思想品德課程標準》則指出“教學內容從教科書擴展到兒童生活的各個方面,課堂從教室擴展到家庭、社區一級兒童其他生活空間,教學時間在與學校其他活動或學科的配合和聯結中靈活而彈性地延展”。

在實際教學中我們發現在新課程標準的推行下,道德與法治課堂上,學生需要學會對校內外的所見、所聞、所感進行正確地判斷,對自身的道德行為進行一定的反思。因此,小學道德與法治課堂對學生的閱讀能力、思辨能力、表達能力提出了要求,但在道德與法治課堂上并沒有指導學生學習掌握這些能力的時間和空間,在活動中常有學生難以在大量的信息中提取,整合,歸納信息導致課堂無法到達既定目標。而在傳統的語文教學中,學生多是在教師的主導、帶領下對課本進行細嚼慢咽,無多余的時間進行課外閱讀,課堂刻板沉悶,學生積極性不高。因此,在語文課程改革中,教學重點從理解課文變成語言文字知識的學習,課題形式也從教師講課變成學生進行語文實踐活動。但在實際教學中,雖然一線教師開始注重教學的閱讀量,但是學生在閱讀中獲取的信息沒有機會或不懂得如何運用,缺乏語言實踐的機會。從中我們可以看出在實際教學中語文及道德與法治的教學中有不少契合點,兩科的內容和目標等多有重復交叉,但是又分屬兩科不同的教學,在教學任務和進度上欠缺有意識的重組和統一。因此,通過整合兩個科目的課程資源,可以節省教學時間,提高教學效率,開闊學生的思維,提升學生的核心素養。

“整”就是整理,“合”是組合,道德與法治課與語文課的“整合”就是根據兩個課程的完整性、系統性以有序協調的原則進行整理,從而使課堂教學達到最優化的效果。那如何對兩個學科進行整合,以下是筆者在實際教學中的一些想法。

一、 教學目標的整合

教學目標在課堂教學中起著提綱挈領的作用,因此要整合道德與法治與語文兩個學科首要就是要嘗試整合兩個學科的教學目標。要整合兩個學科的教學目標,前提是要整體解讀兩個學科的教學文本,確定兩個學科每一個維度的教學目標,并從中找到兩者的契合點。這個契合點既可以是相輔相成的,例如掌握針對某一與現實生活主題的收集及處理文字信息的能力、在社會實踐活動中培養語言能力。也可以是互相統一的,例如培養學生“其他生命是人類的朋友”“關愛生命”“不能只顧眼前利益”“人與自然和諧相處”等人文精神或正確的價值觀等。例如部編版三年級《道德與法治》下冊第一單元“我和我的同伴”,其中的一個教學目標是“通過大量的生活實例,讓學生發現‘不同所帶來的精彩之處,理解‘不同的重要性,從而學會正視‘不同,接納‘不同,與‘不同的人和諧相處。”而部編版三年級《語文》第六單元的教學目標則有“要通過學習,讓學生體會到作者對年生活的眷,感受到童年生活的美好、童年時光的珍貴,從而豐富學生的情感體驗深切地感受和珍惜自己正在經歷的童年生活。”兩個學科的教學目標明顯具有一致性,可生成及融合成一個教學目標。

二、 教學內容的整合

教學內容整合是與學科整合密切聯系的,學科的綜合必然要求對教學內容進行整合,而教學目標的整合后則為教學內容的整合奠定了基礎。課程內容的整合不是知識和教學內容的簡單堆砌,而是通過科學、合理的設置,為全面培養學生的各項能力服務。教師在語文教學中通過引入道德與法治的實踐活動引導學生進行知識的橫向聯系,擴大學生知識的空間范圍,加強語文學科與社會實踐之間的協作與融合,從而豐富語文學習內容,拓寬語文學習渠道。而語文能力的提升則有助于學生在道德與法治教學中需要培養的人文價值觀。同樣以部編版的三年級《道德與法治》第一單元及《語文》第六單元的整合為例,在進行教學內容整合后,可以通過以道德與法治課“不一樣的你我他”為主題交流中心,聯系實際生活,讓學生在一系列的主題實踐任務的完成中進行語文學習,并在學習中完成跨學科整合。教學中教師可充分利用國內外教材、網站、課外讀物等資源,補充與教材單元主題相關的多篇文本,使學生更深入地對相關主題進行整合性的學習,在豐富學生的綜合能力,提升文化素養的同時,也在社會實踐中培養學生正確的價值觀。

三、 教學資源的整合

為了更好地對道德與法治與語文學科進行跨學科整合,筆者認為還需要在整合為一的教學目標及教學內容的基礎上對教學資源進行開發與整合。學校和教師應該成為教學資源開發的重要力量,教科書不應該也不可能是課程的唯一資源。目前與兩個學科相關,且可以利用的課程資源主要有三部分:第一,校內的教學資源,包括但不限于教科書、校內圖書、學校小記者站、少先隊廣播站、紅領巾電視臺等;第二,校外的教學資源,包括但不限于愛國主義教育基地、各級地方圖書館,紀念館、各政府部門中的宣傳機構、社區資源及學生家庭本身等;第三,信息化課程資源,包括各種搜索引擎、網絡電子博物館、各種專題網站等。如二年級《道德與法治》四單元主題“我們生活的地方”與語文四單元主題“家鄉”就可進行整合,并按照整合后的教學目標教學內容組織學生通過對社區資源進行訪談調查、利用圖書館和網絡資源進行查詢等,了解自己生活的地方,以家鄉的風景名勝、風土人文為主題進行系列實踐活動、使學生全面深入地了解自己的家鄉。對兩個學科的教學資源整合,可根據學生的實際情況,大膽地打破原有的學科體系,把原來直線式的“知識鏈條”改造成為立體的“知識模塊”。

四、 學生素質評價的整合

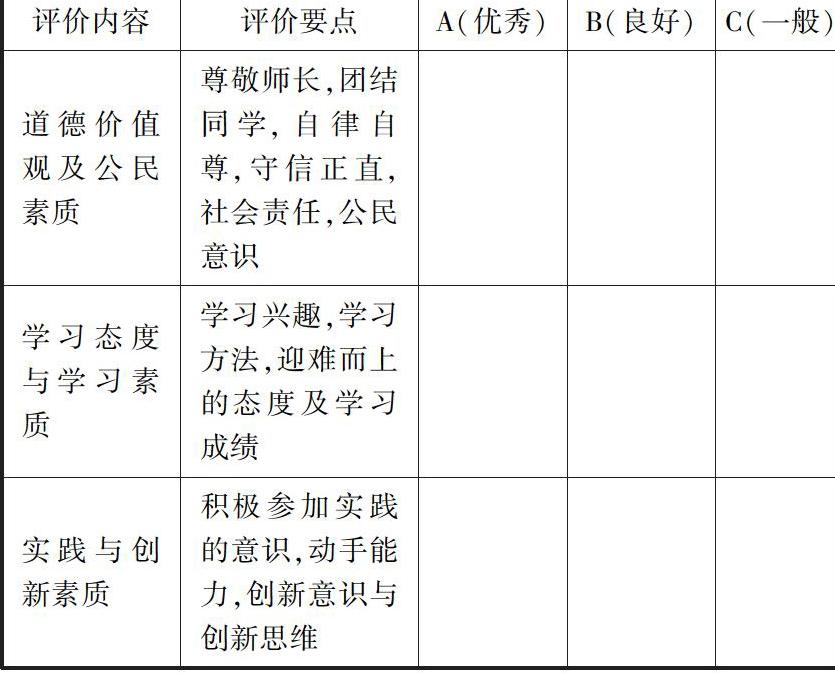

建立行之有效的學生素質評價機制是課堂教育過程中的重要內容,對學生的教育評價應貫穿于整個課堂教育的全過程。因此,在對道德與法治學科及語文學科的教學目標、教學內容、教學資源進行整合的時候,還需要對兩科的學生素質評價進行整合。筆者對此粗略界定為以下三個方面:道德價值觀及公民素質、學習態度與學習素質、實踐與創新素質。在以上三個方面的基礎上輔以相關評價要素為評價點(評價要素仍需細化),形成評價標準,如下表:

鑒于兩個學科的各評價維度都有不同的評價方法,因此兩個科目整合后不宜采用單一的評價方法,而應在采用筆紙考核的基礎上加上采用觀察、口試、小論文、小調查、自我報告等方式對學生學習成果進行綜合評定。

五、 總結

道德與法治與語文學科相整合,并不是簡單地在語文教學中加入德育內容,也不是在道德與法治教學中添加語文知識,而是通過兩者深層次地融合,利用具體形象、豐富多樣的形式達到使學生同時受到思想教育及語言教育的效果,提升課堂的效率。

參考文獻:

[1]王龔.基于課程標準的等第制評價有效標準的構建[J].上海教育科研,2017(8).

[2]張書文.不同課程本質觀下的學生評價價值取向及其影響分析[J].通化師范學院學報,2014(5).

[3]陸雪蓮.發展性學生評價的內涵及標準建構[J].教學與管理,2013(36).

[4]杜翠萍.談城市特殊學生群體的健康成長[J].中國科教創新導刊,2013(33).

[5]魏忠鳳.后現代課程語境下我國體育院校課程建設的構想[J].沈陽體育學院學報,2012(5).

[6]林紹賦,李佳孝.新課改背景下高中生評價模式的構建與實施[J].文史博覽:理論,2011(10).

[7]王學兵.淺談我國當代的教育評價機制改革的必要性[J].出國與就業,2011(15).

[8]陳新玉.“評價”標準改革迫在眉睫[J].新課程研究:基礎教育,2010(11).

作者簡介:李慶華,廣東省廣州市,廣州市海珠區鶴鳴五巷小學。