初中語文研學旅行課程的構建與實施策略

王巧宏

2016年,教育部聯合十一部委印發了《關于推進中小學生研學旅行的意見》(以下簡稱《意見》),要求將研學旅行納入中小學教育教學計劃,積極促進研學旅行和學校課程有機融合,提出開發一批育人效果突出的研學旅行活動課程的目標。為此,研學旅行已成為我國基礎教育課程改革的熱點話題。所謂研學旅行,是學生參加有組織、有計劃、有目的的校外參觀體驗實踐活動,是學校教育和校外教育銜接的創新形式,是教育教學的重要內容,是綜合實踐育人的有效途徑。它有利于推動全面實施素質教育,創新人才培養模式;有利于引導學生主動適應社會,促進其書本知識和生活經驗的深度融合。

語文教學要求教師采用科學、合理、有效的方法對學生進行聽說讀寫等方面的指導與訓練,要求學生學會文字的表達與運用,在讀寫中感悟文字的內涵,提升思維品質,陶冶性情。語文教學與研學旅行融合,不僅可以幫助學生養成良好的學習習慣,還可以達到葉圣陶先生所說的“教是為了不教”的效果。教學中,筆者從語文教學角度,結合地域性資源,進行了初中語文教學與研學旅行有機融合的實踐。

一、語文教學與研學旅行融合的優勢

(一)符合教學發展規律

早在我國的兩千多年前,孔子就帶領他的弟子周游列國,在游學過程中,孔子引導弟子體驗“六藝”之學,感悟“仁義”之本。美國著名教育家、作家海倫·凱勒,在回憶她的啟蒙教師沙利文老師時提到:老師為了讓她區分“杯子”和“水”的拼寫不同,親自帶她到井房,把她的手放在噴水口處,讓她去感覺水,在井房的經歷中喚起她求知的欲望,她將知識學習和真實世界聯系在一起。可見,語文教學與研學旅行融合,符合教學發展規律。

(二)深化語文學科的育人功能

語文教學與研學旅行融合,既有利于拓展研學旅行的內容,又有利于深化語文學科的育人功能。美國教育家杜威認為知識的獲得不是個體“旁觀”的過程,而是個體在與某種不確定的情境相聯系時,所產生的解決問題的行動,是個體主動探究的過程。基于語文教學的本質,結合研學旅行的特點,可以更好地實現語文教學的“生活觀”,深化語文學科的育人功能。

(三)落實語文學科核心素養

語文教學與研學旅行融合,可以更有效地發展學生的語文學科核心素養。語文學科的工具性與人文性特點,促使語文學習可以涵養學生心靈,啟迪學生心智,陶冶學生情操,而研學旅行具有的集體的、校外的活動式課程特點,能很好地促進學生主動學習、合作學習、探究學習、發現學習等學習方式的強化,進而促使語文學科教學目標的達成,以落實學生語文學科核心素養的發展。

二、語文教學與研學旅行融合的策略

(一)充分挖掘地域資源

研學旅行以學生為主體,以發展學生能力為目標,組織學生通過集體旅行、集中食宿的方式走出校園,在實踐中拓展學生視野,豐富學生知識。長時間、遠距離的研學旅行需要教師投入大量的資金和時間去挖掘資源,在具體實施中的組織難度也很大,不適合成為學校的常態課程。在這種情況下,教師要實現研學旅行和語文教學的有機融合,就要在充分考慮語文學科特點的前提下,挖掘地域資源,因地制宜地開展研學活動。

眾所周知,旅順口是一個有故事、有歷史、有風景的地方,這里不僅擁有著半部近代史的故事,還是一座露天的博物館。老樹古街、神秘軍港、戰爭遺跡、日俄風情老建筑……它們的交融匯合,構成了一個靜美、神秘、閑逸、浪漫的景區,不管是這里的人文建筑還是自然風光,一年四季都讓旅順口散發著詩意與神秘。語文教師充分挖掘和利用這些地域資源,可以豐富語文教學內容,提升語文教學質量。

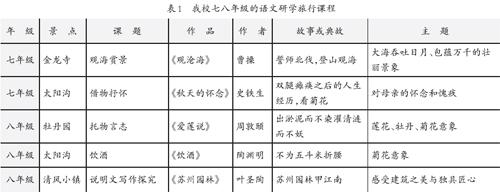

(二)設計有價值的研學課程

作為語文教師,我們應該有遠比“語文”更寬闊的人文視野,教語文不能就語文論語文,要從教育的高度看語文;做教育不能就教育談教育,要從社會的高度看教育。“醉美太陽溝”是旅順聞名的景觀,素有北方“鼓浪嶼”之稱。于是,我們結合語文新課標、教材體系、學生年齡特征及學情等,對太陽溝的教育資源進行充分挖掘,提出通過太陽溝秋景,了解菊花意象,走近一位詩人,了解一位作家,從而品味自然,感悟人生。因此,我們確定了“最美太陽溝,探尋秋的詩意”的研學旅行課程,表1是我校七、八年級的語文研學旅行課程。

(三)拓寬語文教學內容

語文教學與研學旅行的有機融合,可以促使學生將研學的所見所聞運用到語文學習上,同時又將語文課堂所學知識拓展到課外研學之中。在學習統編版初中語文八年級上冊陶淵明的《飲酒》一詩時,筆者進行了以下實踐。

從語文教學角度,筆者將這首詩的教學目標定為:了解有關陶淵明的文學作品及寫作背景,朗讀、背誦全詩;通過了解作者生平及寫作背景來把握詩歌主旨,體味詩人抒發的思想情感及語言的音韻美;感悟詩人熱愛自然的情感及淡泊名利的人生態度。完成這些教學目標之后,為了讓學生對陶淵明這一詩人有更深刻的了解,同時準確理解菊花意象的運用以及菊花是詩人形象的另一種呈現方式。筆者便組織學生進行一次課外研學——走進秋天的太陽溝,去觀賞菊花,感悟詩人的追求與情懷。

陶淵明生活在東晉,時空的久遠讓學生無論是對詩的理解 還是對詩人的認識都有一定的局限性。尋找相同的自然之境,會讓學生深刻感受詩人當時眼中所觀、內心所感。學生走在太陽溝靜謐悠長的大路上,溫熱的陽光傾灑在大地的每一個角落,在秋天光與影的暈染下,一切都顯得那么的安靜與悠然。學生走進一個幽深曲巷,盡頭之時卻又別有洞天,見到農家小院安然矗立,眼前一片空曠之地中開滿了各種顏色與形態的菊花:有的含苞待放、有的燦然而開、有的頷首嬌羞、有的迎風歡顏……面對此情此景,學生內心一片歡喜,走近輕嗅、細看,拿出自己手中的相機紛紛拍照,在這樣一片燦爛的花海中,已完全忘記了塵世的喧囂、內心的紛擾。

有學生說道:“采菊東籬下,悠然見南山”;還有學生說道:“老師,想不到我們的家鄉也有這樣古韻悠悠的生活居所”;還有學生說道:“好想像陶淵明一樣,生活在這安靜的地方。”于是,筆者抓住這樣一個適當的契機,對學生強化菊花的意象,并提問:“同學們,陶淵明偏愛菊花,那菊花有什么特別之處呢?”有的學生說:“因為菊花不爭不搶,開放在安靜的角落里”;有的學生說:“因為菊花開放的姿態很美,各種顏色都有,花瓣的形狀也很獨特”。筆者因勢利導,說道:“是啊,同學們都說出了自己最真實的感受,想必你們也和陶淵明一樣有著相似的感受,菊花開在秋季,在百花爭艷后緩緩登場,在蕭瑟之中帶給大地暖意與安詳,它超凡脫俗的品性令人憐愛,想必陶淵明愛的也正是它這一點吧。所以,菊花往往是超凡脫俗、隱逸之士的象征。”學生紛紛點頭,若有所思。

對自然的熱愛,對美景的沉醉,是每個人心底最真情感的流露。此次研學課程的開展,教師引導學生將課內所學和親身感受自然契合,不僅使學生了解了菊花的意象,還讓學生理解了陶淵明作品的風格。“讀萬卷書,行萬里路”,書本知識是靜的,親身感受是動的,動靜結合,學生將書本所學知識融入實踐中,去眼觀、耳聽、心感,可以真正領悟。此外,此次研學活動對八年級下冊周敦頤的《愛蓮說》一文也起到了很好的鋪墊作用,促使學生在學習時能夠做到舉一反三,觸類旁通。

三、語文教學與研學旅行融合的建議

語文教育在指向社會教育的同時,不僅要提升學生的語言技能,還要涵養學生的心靈,注重語文教學中對學生人文精神的培養。所以,教師在進行語文教學與研學旅行融合時,應明確精準設置語文教學目標,完備規劃教學現場。

(一)明確設置教學目標

研學旅行課程的計劃與實施要符合語文學科教學目標,形成指向發展能力的自主合作學習實施范式。在研學課程綱要研制中,我們提出“用心靈感悟自然”的課程口號,確立“賞景之旅、文化之旅、研學之旅、感悟之旅”的課程理念,設置以培養學生自主、合作、探究能力的課程目標,采用行前準備、行中體驗、行后展示的實施方式,注重各學科知識融合,通過研學任務單明確學習任務,從而促使學生更精準地領悟課本知識,并對家鄉有更全面的認識,產生更深的情感。

(二)完備規劃教學現場

教學現場規劃完備的前提來源于語文教師的專業引領和指導。教學現場作為研學旅行課程開展的基礎場所,應具有氣氛活躍、資源多維、多向互動的特點,因為這直接影響著研學旅行的質量。語文教師在課程具體實施中要合理對接活動前、活動中和活動后的任務,增強研學旅行的時效性。

總之,教師將語文教學與研學旅行有機融合,是一個很有價值的研究課題。教學中,語文教師應深入探究二者的有機融合,充分發揮各自的優勢和潛力,以更好地提升語文教學效率,推動研學旅行的發展。

(責任編輯:孫麗英)