深度學習背景下古詩詞教學的思考

陳娟

[摘要]古詩詞是中華民族的精神財富,是培養學生核心素養的有效資源。但是,目前的古詩詞教學呈現出膚淺化、單一化的特點,沒有發揮出它應有價值。因此,在教學中,我們要深挖每一首詩詞的教學價值,以群詩閱讀的方式,引導學生展開深度學習。課堂上,既要讓學生讀讀背背,又要使學生沉入文本,體會作者的思想情感、處世態度,還要引導學生理解詩詞所包含的民族文化因子,更要讓學生嘗試模仿詩歌進行簡單的寫作。只有這樣,才能讓學生喜歡詩詞,自覺傳承民族文化。

[關鍵詞]深度學習;古詩詞教學;數學詩

[中圖分類號]

G623.2 [文獻標識碼]A [文章編號] 1007-9068( 2020) 22-0008-03

一直以來,古詩詞教學是讀讀背背默默,一首詩就是一首詩的教學。其實,每一首詩(詞)都有深刻的內涵。教簡單了,一首詩還是一首詩。深度學習背景下的古詩詞教學,就要走向深刻、寬廣,那這樣一首詩就不止是一首詩了。人為什么要寫詩?厘清了,才知道古詩詞的學習,不能少了寫作。如何讓學生寫出獨特的詩呢?教材中的數字詩、數學詩是一個引子。教學時,以群詩的方式引導學生學詩,學生的寫作思維就會被打開。

一、什么是一首詩遠不止是一首詩

古詩詞的傳統教法,以背為主,即讀讀背背默默。這種思維下的詩詞教學,其結果是什么呢?就是所學的那首詩還是那首詩。

古人學詩,強調苦讀、多讀。“熟讀唐詩三百首,不會做詩也會吟。”讀幾百首、上千首詩,也不能保證會做詩,只能保證會吟誦詩。為什么呢?為什么“厚積”了而不能“薄發”呢?因為所“厚積”的一直處在沉睡狀態,在一種消極的情景中,沒有被充分激活。這就好比幾百篇課文學完了,學生還不能寫出一篇文章,只會讀課文一樣(統編教材除了詩歌,課文是300篇左右),這樣的效率,如何適應時代的需要?

有的人會說,小學生學古詩詞不能有過高的要求。為什么專家學者說“兒童是天生的詩人”呢?最近讀了冰心的《繁星》,發現七四首是這樣的:“嬰兒,是偉大的詩人,在不完全的言語中,吐出最完全的詩句。”說不完全的言語,就能吐出最完全的詩句,結果背了幾百首詩卻寫不出一首詩,這是不是值得我們反思呢?

如果不是苦讀幾百首,而是樂學幾百首,用寫作的智慧進入詩的學習之中,詩的寫作之義不就被掌握、被運用了嗎?此時,學生的“薄發”是一種思維的激活,是一種積極的積累,更是一種激情的燃燒。詩歌是一種激情的產物,寫作是情感的宣泄。寫作思維、寫作思想等進入的詩歌教學,就是一首詩遠不止是一首詩的教與學的內涵。

一首詩遠不止是一首詩,意在告訴我們詩歌教學不能只是朗讀、背誦、默寫,需要寫作,即使是小學生,這種寫作也不能缺少。

二、為什么要寫詩

讀詩的用處無須多言。小學生寫詩,不是要培養詩人,而是要引導學生體會詩歌的語言、理解詩歌的情感、感悟詩歌的意境,使他們在更深的層次中體驗、領會詩歌的藝術美、語言美、情感美等,使他們對詩歌的寫作有一定的興趣。在美國,每年4月為詩歌月。中小學生要玩一個月的詩,讀詩、寫詩,已經很多年了。他們的高考也不允許寫詩,但他們沒有因為高考不寫詩而不教學生寫詩。美國多個州的母語教材,寫詩的要求是從小學一年級開始的。在日本,年年都有各類詩會,年年都有好詩呈現給世界,尤其是俳句。不得不說,我們這些年在詩的寫作上落伍了。我們的詩人不多了,比以前的任何朝代都少。據2012年7月19日《中國青年報》報道,我國目前詩人不到100位。14億人口,不到100位詩人。2019年秋季開始,義務教育階段全部使用統編語文教材。九年時間,只要方法得當,就能讓學生愛上詩歌寫作。一個人只有愛讀詩、愛背詩,尤其是愛寫詩,他的創造力才能得以激活。

三、小學生怎么寫詩

(一)學數字詩,寫數字詩

古詩不好寫,新詩相對容易好寫一些。教學時,教師可把詩歌的構思講出來,誘發學生仿寫,就是創作。比如,一年級,學生學習《金木水火土》(一二三四五,金木水火土。天地分上下,日月照今古)以及鄭板橋的《詠雪》(一片兩片三四片,五片六片七八片。九片十片無數片,飛入水中都不見)這兩首古詩。教學時,教師可以告訴學生,詩人太了不起了,他們居然把一、二、三、四等數字寫進詩里,這叫“數字詩”;然后,再帶著他們讀一些數字詩。這時,教師再鼓勵學生,讓他們模仿寫一寫,肯定有不少學生能仿寫出一首首數字詩。這是因為,兒童是天生的詩人,他們思維本來就具有形象性、跳躍性。

(二)把文段改成數學詩

詩歌是意象的組合。教材中不少文章,尤其是散文,不僅有意象群,而且表達富有節奏,只要稍加調整,就可以變成詩歌。教學時,教師應引導學生進行挖掘、創作,使學生體會詩歌的優美。統編教材三年級下冊第五單元是習作單元,主題是“想象”,第一篇課文是陳詩哥的《宇宙的另一邊》。這篇課文的第八、九自然段是這樣的:

在宇宙的另一邊,加法是這樣的:大地萬物加上一場大雪等于一片白茫茫,那時,無數的孩子會從家里沖出來,打雪仗、堆雪人、滑雪……這樣,大地萬物加上一場大雪又等于無數孩子的節日。

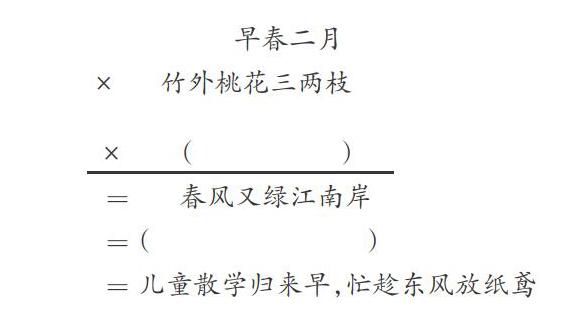

乘法是這樣的:“早春二月”乘以“竹外桃花三兩枝”,再乘以“春雨貴如油”,等于“春風又綠江南岸”,又等于“碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲絳”,最后等于“兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶”。

這兩段文字,能看出作者的想象力。用加法與乘法來敘述宇宙的另一邊,非常獨特,尤其是那些詩句的引用。其實,這兩段文字還給予學生另外一種創造——數學詩寫作。

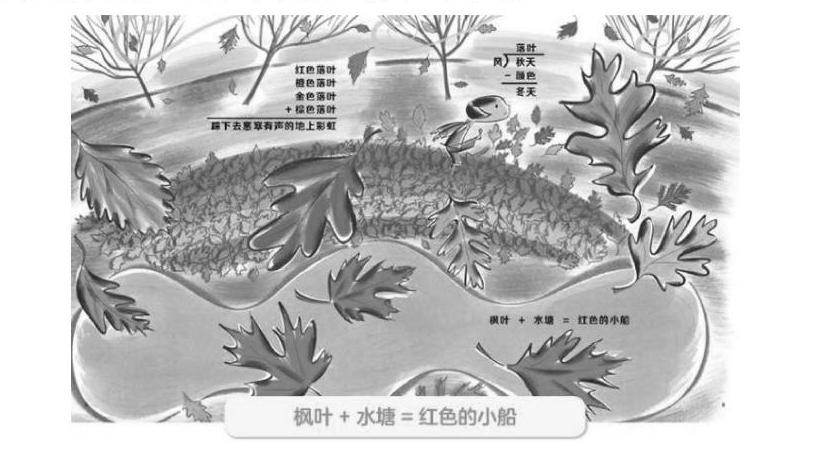

《數學詩》是美國作家貝琦·佛朗哥與史蒂文·沙萊諾共同創作的一本圖畫書。這本圖畫書具有鮮明的創造性,書里面有近百首數學詩。作家還告訴我們什么是數學詩,并且人人都能寫詩。什么是數學詩?數學詩=文字+數學+季節,也就是把數學、詩歌與藝術的奇妙結合,詩意地表現大自然的一年四季。這種數學詩是什么樣子的?請看下圖。

讀一讀,這樣的詩是不是非常有創意?

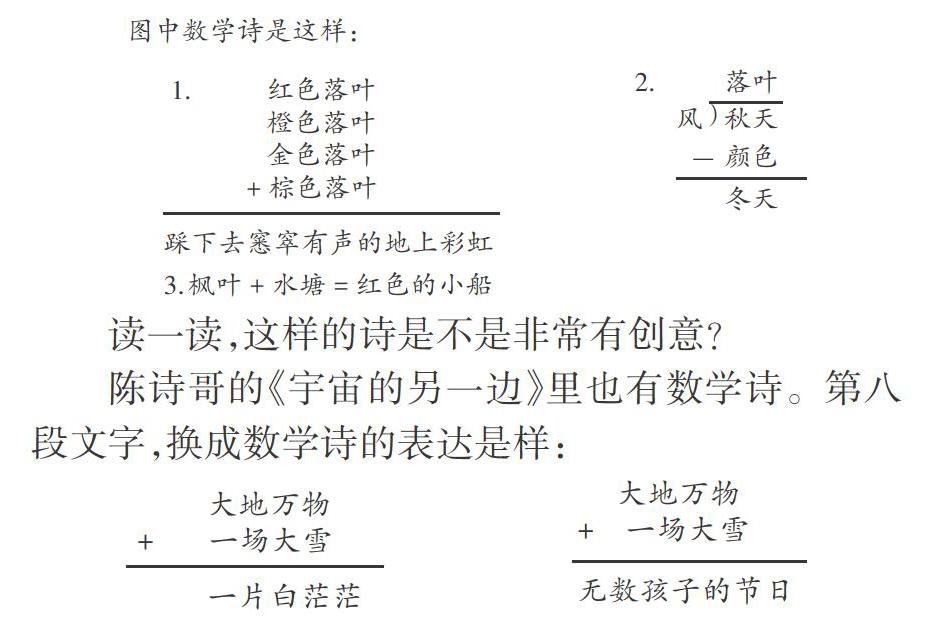

陳詩哥的《宇宙的另一邊》里也有數學詩。第八段文字,換成數學詩的表達是樣:

大地萬物

大地萬物

一場大雪

+

一場大雪

一片白茫茫

無數孩子的節日

我們可以把第九自然段變成下面的樣子,讓學生在括號里加詩句,這樣就能充分激發學生的想象。

這是非常有意思的詩歌創作,同時也告訴學生:背了那么多的古詩,把一些主題一致的詩句放在一起,用上“+一×÷”,就能創作出好多特別的詩。這樣做,學生的想象力不就得到激活了嗎?

四、古詩教學不能過于簡單

古詩詞內涵豐富,不僅有作者的思想情感、理想情操、處世態度等,而且蘊含民族文化、民族思維等。古詩詞教學,是引導學生與古人對話的過程,不僅體會他們特定時期的內心波瀾、喜怒哀樂,更感悟千百年來中華民族情感的流淌方式,從而獲得民族文化的基因。比如,張志和的《漁歌子(西塞山前白鷺飛)》,如果只簡簡單單地教這一首,即使倒背如流,學生也很難理解作者的思想情感,更悟不出這首詞在中國詞學中的地位。筆者曾經以群詞教學的方式引導學生學習《漁歌子》,收到理想的教學效果。

(先引導學生學習課文《漁歌子(西塞山前白鷺飛)》,再學張志和的另外兩首《漁歌子(釣臺漁父褐為裘)》《漁歌子(松江蟹舍主人歡)》,接著學張松齡和的《漁歌子(樂是風波釣是閑)》,最后展開以下對話。)

師:張志和離開世界后,有很多人讀著《漁歌子》,跟著和出了很多首。比如,晚唐釋德誠的39首《漁父撥棹子》中,有36首的句式格律全依張志和《漁歌子》的調子來填;此后歐陽炯、李殉、李煜所作《漁歌子》,其內容均受張志和《漁歌子》的影響。為什么這么多的人喜歡和《漁歌子》,這里面到底藏著怎樣的寫作秘密?你們想知道嗎?

生:想。

師:前面我們讀了張志和的三首《漁歌子》,我帶領大家找了詞中的地名、景色、做事、快樂感受,還記得嗎?

生:記得。

師:張志和的這三首詞,每首都是由“一地一景一事一感受”組成。這就是他的寫作秘密。其實,我們也可以試著填《漁歌子》。大家想不想啊?

生:想。

師:怎么填呢?找到一個地名,寫一處景,把在那地那景下做的一件事、感受寫下來,共27個字,除了第三句6個字,其他三句都是7個字,每句稍微押韻就可以。試一試吧。

(10分鐘后,學生交流)

生:亭林山上看昆山,五彩繽紛真好玩。高樓多,車飛奔,吾家在哪找不見。

(學生都笑了)

師:親愛的同學們!下課后,我們一起將自己的《漁歌子》輸入電腦,就可以編成一本書了。以后空閑時可以繼續和,和久了,你就會寫很多的詞。請大家伸出雙手,再次響起掌聲來,一是感謝張志和,二是感謝自己。

師:幾節課下來,大家已經喜歡上了張志和。課要結束了,我想與大家聊聊張志和的模仿與創新。從張志和的詞中,我們可以讀出他的模仿。一是模仿姜太公。姜太公釣魚方法奇特,短桿長線,線系直鉤,不用誘餌,且離水面有三尺高。他一邊釣魚一邊自言自語:“姜尚釣魚,愿者上鉤。”張志和在第一首《漁歌子》中的釣魚,其實也是無餌釣魚。二是模仿隱士,過隱居生活,這從穿著荷衣可以看出。

同學們,在一個人的成長中,模仿是需要的,但一味模仿、長期模仿那是相當可怕的!而張志和的模仿,讓自己成了“仙”,有了“喜悅”。這種喜悅與平時創造發明、勞作收獲、奉獻智慧等的喜悅是不一樣的。類似張志和的這類喜悅,就是我國幾千年來形成的特有文化——樂(yue)感文化。這種文化的優點是:幾乎不過問國與家的事,追求那種一個人內心喜樂的生活、世外桃源的生活,他們遠離世人,將自己隱居起來。但這種文化的缺點很多:因為他們太在意某件事,只認識到自己的優勢、優點,而不覺得自己有任何錯誤,也不能站在別人的立場去更深入地思考問題,所以他們選擇了逃避,遠離正常人生活的地方。這種樂感文化導致幾千年來,我國隱士特別多。

但張志和創作的《漁歌子》對詞的發展貢獻很大。文學家說張志和是中國唐詞之宗,也是日本詞學的開山祖師。據《日本填詞史學》記載:大約在張志和寫成《漁歌子》49年后傳到日本。當時日本的嵯峨天皇讀后倍加贊賞,并親自在賀茂神社開宴賦詩。當時皇親國戚、學者名流都和唱張志和的《漁歌子》。(課件出示。學生自動讀起來)

“青春林下渡江橋,湖水翩翻入云霄。閑釣醉,獨棹歌,往來無定帶落潮。”

一首張志和的《漁歌子》,通過這樣深入的教學,學生對它有了全面而充分的認識和了解。這才是古詩詞教學應有的本質,讓學生學得通透。這樣的教學,才能真正激發他們的學習興趣,點燃他們的創作欲望。

深度學習背景下的古詩詞教學,一首詩遠不止是一首詩,而是一扇窗戶、一個世界。這樣的教學,需要教師領悟古詩詞教學真諦,多角度地挖掘教學內容,展開有效的教學設計,給學生更多模仿和創造的機會,讓詩的內涵更深、意境更幽遠。只有這樣,才能有效提高學生的語文素養,使他們自覺傳承民族文化。

(責編韋雄)