闌尾炎穿孔感染患者術后護理中循證護理模式的應用分析

熊小梅

【關鍵詞】闌尾炎穿孔感染;循證護理;護理效果

【中圖分類號】R471 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)06-0243-01

在臨床疾病中,闌尾炎是常見的一種疾病,當患者病情加重后,可能會出現闌尾炎穿孔癥狀。由于該病理的改變會使得大量細菌被體內腸系膜或者是腹膜吸收,進而出現腹腔中毒性感染、腹膜炎等癥狀,對患者預后造成嚴重影響[1-2]。故而,在術后對患者實施合理、有效的護理措施,能夠有效改善患者治療效果與預后。本次研究主要分析在闌尾炎穿孔感染患者術后護理中應用循證護理模式的效果,具體報道如下:

1 資料與方法

1.1一般資料

選取我院在2018年4月至2019年9月期間,共收治98例闌尾炎穿孔感染患者作為本次研究對象,按照不同的護理措施,將其分為常規組與實驗組,每組49例。其中常規組男性29例,女性20例,最高年齡為67歲,最低年齡為25歲,平均年齡為(45.7±3.2)歲;實驗組男性25例,女性24例,最高年齡為68歲,最低年齡為26歲,平均年齡為(46.9±3.8)歲。本次研究經我院醫學倫理委員會批準,患者及患者家屬均知曉本次研究內容,自愿加入到研究中。對比兩組患者臨床資料,P>0.05,可進行對比。

1.2護理方法

常規組:實施常規護理,包括密切監測患者各項指標、用藥指導、告知患者術后注意事項等護理措施[3-4]。

實驗組:基于常規護理措施上加入循證護理,具體操作如下:(1)建立循證問題。要想順利實施循證護理措施,應當先確定在護理實踐中所存在的問題,從術后切口感染出發循證問題,比如造成切口感染的原因、預后等問題,在確定問題之后,才能便于實施后續步驟;(2)查找、評估實證。依照所提問題來檢索相關的文獻,并找出在護理研究領域當中比較權威的實證,并經過精心篩選之后,選出最為可信、真實的證據來作為參考;(3)實施循證護理。根據所得證據、護理經驗與患者護理需求,為其制定出針對性護理方案,其中包含感染護理、心理護理、運動指導、飲食護理以及出院指導等,并指派專門人員監督患者實施護理方案。

1.3觀察指標及評價標準

對比兩組患者術后恢復情況與護理滿意度。(1)術后恢復情況包含排氣恢復時間與住院時間;(2)護理滿意度共分為不滿意、滿意及非常滿意三個等級,總分為100分,其中分值為59分以下,則代表不滿意;分值為60分-89分,則代表滿意;分值為90分以上,則代表非常滿意,分值越高,則代表滿意度越高。護理滿意度=(滿意+非常滿意)÷n(總例數)×100%。

1.4統計學

本次數據采用SPSS17.0進行分析,以標準差(-x±s)表示計量資料,用T值進行檢驗;以百分率(%)表示計數資料,用x2進行檢驗,P<0.05,具有統計學意義。

2 結果

2.1對比兩組闌尾炎穿孔感染患者術后恢復情況

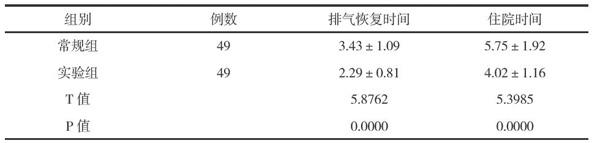

實驗組患者排氣恢復時間、住院時間明顯優于常規組患者,P<0.05,兩組數據組間差異明顯,具有統計學意義,見表1。

表1 對比兩組闌尾炎穿孔感染患者術后恢復情況(-x±s,d)

2.2對比兩組闌尾炎穿孔感染患者護理滿意度

實驗組患者護理總滿意度為98.0%,明顯優于常規組患者81.6%,P<0.05,兩組數據組間差異明顯,具有統計學意義,見表2。

表2 對比兩組闌尾炎穿孔感染患者護理滿意度(n,%)

3 討論

目前,在臨床上主要采用闌尾切除術進行治療,然而在手術后容易出現切口感染現象,從而導致患者出現一系列術后并發癥,如腸梗阻、腸瘺、腸粘連等[5]。循證護理是一種新型的護理模式,該護理模式以“循證”作為護理理念,通過結合臨床護理經驗與他人護理結果,為患者制定出具有針對性護理措施,相較于常規護理而言,該護理模式重視科學性,著重強調護理針對性與實證性,根據他人護理經驗全面落實護理措施,從而有效提高患者護理滿意度,降低術后并發癥發生率,縮短患者住院時間。

本次研究結果顯示,實驗組患者排氣恢復時間、住院時間明顯優于常規組患者,P<0.05;實驗組患者護理總滿意度為98.0%,明顯優于常規組患者81.6%,P<0.05,兩組數據組間差異明顯,具有統計學意義。

綜上所述,在闌尾炎穿孔感染患者術后護理中應用循證護理模式,有明顯護理效果,不僅能夠有效縮短患者住院時間,還能提高患者護理滿意度,具有臨床應用價值。

參考文獻

[1] 王曼霞.舒適護理在闌尾炎手術護理中的應用[J].大家健康旬刊,2017,11(1):243-243.

[2] 李榮芝.闌尾根部穿孔合并急性化膿性腹膜炎的術后護理[J].健康之路,2018(4):174-174.

[3] 尚靜,王銳.舒適護理在急性化膿性闌尾炎圍術期的應用效果評估[J].實用臨床醫藥雜志,2017(4):57-58

[4] 王春梅,劉小欣.人性化護理在闌尾炎手術護理工作中的應用價值體會[J].家庭醫藥.就醫選藥,2018(11):153-154.

[5] 王明友.CT鑒別診斷穿孔性闌尾炎和非穿孔性闌尾炎的效果研究[J].大家健康旬刊,2017,11(3):72-73.