中國制造業出口貿易國內增加值及其影響因素的國際比較研究

王維佳

摘要:為了真實反映中國的國際貿易狀況和通過貿易獲得的實際利益,我們運用非競爭性的多地區投入產出模型,測算了1995-2011年8個主要經濟體制造業出口貿易的國內增加值,并對影響因素進行了結構分解分析。研究結果表明:(1)在整個研究期間,傳統海關統計方法的出口規模與出口國內增加值的差距顯著增大;(2)對中國而言:除直接增加值系數的變化外,出口量的擴大、中間投入技術和出口結構的變化都促進了出口貿易國內增加值的增長,其中出口規模的變化是其增長的主要原因;(3)出口擴張是八大經濟體國內增加值制造業出口增長的最主要原因。除美國外,直接增加值系數的變化抑制了出口貿易國內增加值的增長。同時,印度、巴西、美國和德國中間投入技術的變化導致出口貿易國內增加值的下降,除韓國外,出口結構的變化抑制了制造業出口的國內增加值。

關鍵詞:制造業 出口貿易國內增加值 結構分解 影響因素

1 引言

改革開放以來,我國對外貿易規模不斷擴大。2013年,中國超過美國成為貨物貿易超級大國。隨著經濟全球化的發展和國際分工的深入,一種產品的生產已經不再是一國獨有的事情。相反,生產往往涉及幾個國家。普遍存在的產品內分工現象意味著傳統的統計貿易方法不能客觀反映各國的貿易格局。張海陽(2013)指出,在推進全球化和一體化的過程中,大量進口中間產品沒有被淘汰,導致中國1995-2009年的出口規模“虛高”。傳統的國際貿易會計已不適應當今經濟社會發展的需要。作為準確核算貿易的真實效果和國家貿易利益格局的反映,國內外許多學者和組織都在推動貿易增加值作為全球貿易的新會計準則。世貿組織前總干事帕斯卡爾·拉米、經合組織秘書長古里亞和中國商務部部長助理張向晨都主張全球貿易應該是“貿易增加值”作為新的貿易統計標準。

本文在WIOD數據庫的基礎上,利用投入產出表重新計算了1995年至2011年中國制造業的國內增加值和海關統計的出口規模,并與同期的世界主要經濟體進行了比較,最后采用因子分解法對中國在全球貿易體系中的地位做出了更準確的判斷。

2 中國制造業出口國內增加值及其國際比較分析

本文使用的原始數據來自最近發布的2013年世界投入產出數據庫,該數據庫包含全球40個主要經濟體1995-2011年35個部門(進口)非競爭性投入產出表。本文以1995年至2011年世界工業發展組織的8個國家(包括四個發展中國家(金磚四國:中國和俄羅斯??印度和巴西)和四個發達國家(美國、德國、日本和韓國))的非競爭性投入產出表為基礎,計算了相應制造業的出口規模、出口增加值和增加值占出口的比重。

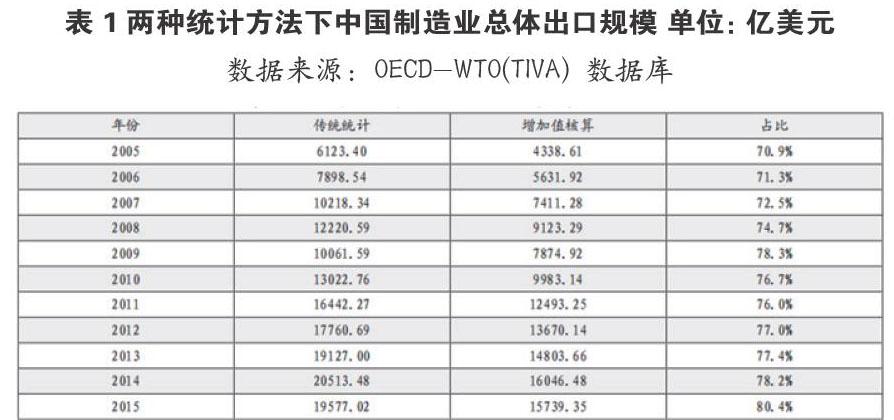

首先,在整個研究期間,傳統海關統計方法計算的我國出口規模與按增加值計算方法計算的我國出口規模之間的差距明顯拉大。其次,與發達國家相比,按傳統海關統計方法計算的中國出口規模在2009年連續超過德國,在2010年超過美國;按增加值計算方法計算的中國出口規模在2007年連續超過美國,在2008年連續超過德國。第三,按傳統海關統計方法計算的出口規模與其他發展中國家的差距基本大于按增加值統計方法計算的出口規模與其他發展中國家的差距,且差距不斷拉大。總之,按傳統海關統計方法計算的出口規模與按增加值計算方法計算的出口規模存在顯著差異。增加值核算能更真實地反映各國在國際貿易中獲得的利益。

3 八國出口貿易國內增加值的實證分析

為了進一步了解我國和其他七個國家出口貿易國內增加值的變化情況,我們運用結構分解分析方法(SDA)對制造業出口貿易的國內增加值進行了分析。結論如下:首先,1995年出口貿易的本地增加值為1,107.15億元,2011年為13,021.06億元。17年來,增量約為11,913.91億美元。其中,直接增加值系數的變動導致出口增加值減少1404.25億美元,占研究期內出口增加值的11.79%。其次,與發達國家相比,發達國家出口規模增長的貢獻率大于我國,17年我國出口規模對國內出口增加值的貢獻率約為103.31%。第三,與其他發展中國家相比,1995年至2011年,其他發展中國家出口規模增長對國內出口增加值增長的貢獻率大于中國,中國出口規模對國內增加值出口的貢獻率約為103.31%,而俄羅斯的貢獻率最低,為120.65%,說明其他發展中國家出口增加值的增長與發達國家一樣,對出口的依賴程度更高;與中國不同的是,其他發展中國家出口結構的變化對國內出口增加值的增長產生了負面影響,這解釋了其他發展中國家的出口結構在1995-2011年沒有得到優化。

總之,出口規模的擴大對中國國內制造業增加值出口的增長起著至關重要的作用,中間投入技術的變化對國內增加值出口的增長起著重要的推動作用,出口結構的變化對增長有一定的影響,而直接增加值系數的變化則拉低了增加值的增長。

4 結論

本文以世界40個主要經濟體的投入產出表為基礎,采用國內出口貿易增加值指標,采取非競爭性多區域投入產出模型,選取了包括中國在內的4個發展中國家和4個發達國家。同時,本文還對出口貿易國內增加值進行了比較分析,并運用相關的結構分解技術對8個國家制造業的決定因素進行了分析,結論如下:

首先,我國制造業出口貿易國內增加值保持穩定增長,與傳統的通關統計方法相比,出口規模存在明顯差距,說明我國出口規模被明顯高估。

其次,對我國而言,出口規模的變化是推動國內出口增加值變化的主要因素。中國出口結構的變化對國內增加值的影響較弱。

第三,在整個研究期間,與中國一樣,出口規模的擴大對其他7個國家的國內出口增加值起著至關重要的作用。

關于如何提高我國出口的國內增加值,原則上有以下選擇:一是保持我國外貿穩定增長,合理擴大出口;二是鼓勵出口企業R&D發展,實現產業升級,進而優化出口結構。最后,鼓勵國內直接附加值高的產業出口。

參考文獻

[1]李雪亞,郎麗華.中國制造業出口的“本地市場效應”考察——基于中國與30個國家的貿易數據[J].江西社會科學,2020,40(02):82-92.

[2]李瑞.中國高技術產品出口貿易現狀及對策[J].廣西質量監督導報,2020(01):182+181.

[3]黃漓江,李長英.對外開放是否縮小了中美制造業的技術差距[J].國際貿易問題,2020(01):110-126.

[4]戴魁早,方杰煒.貿易壁壘對出口技術復雜度的影響——機制與中國制造業的證據[J].國際貿易問題,2019(12):136-154.