高職院校學生社區志愿服務參與性研究

摘 要:隨著社會對高技能人才需求的逐漸增多,使得高職院校與社會之間的聯系更加緊密,高職學生走進社區開展志愿服務也成為社會實踐的主要活動形式。文章重點突出主體的參與性,對某高職院校醫衛類專業學生參與社區志愿服務的情況進行研究,發現學生參與不均衡、服務質量不高及自我認可度不強的問題,并提出可行性建議。

關鍵詞:高職院校;社區志愿服務;參與性

高職院校大學生志愿者積極參與社區志愿服務活動,有助于提高學生綜合素質、增強學生社會責任感,用自身的行動弘揚社會新風,為社區服務和社區發展注入強勁的生機活力,對推動高職實踐教學與社區穩定發展有重要作用。醫衛類專業學生參與社區志愿服務,還有更多的現實意義,一方面,醫學生掌握了基礎的醫療知識,可以擴大社區志愿活動服務范圍,豐富服務內容,提高服務效率,通過健康知識宣傳、義診等特色志愿服務為社區居民的健康保駕護航;另一方面,他們用所學專業知識為社區居民服務的過程中,鍛煉專業技能,提升參與社會實踐的責任感,比在課堂上通過理論學習得到的成就更加強烈,使個人的精神境界得到升華。

一、高職學生參與社區志愿服務樣本分析

(一)調查情況

對高職學生參與社區志愿服務的基本狀況進行調查,研究對象為某高職院校大一到大三年級醫衛類專業學生,每個年級隨機發放問卷100份,共300份,回收298份。剔除無效問卷7份,最終獲得問卷291份,其中大一98份,大二96份,大三97份。

(二)調查結果

(1)個人基本情況統計

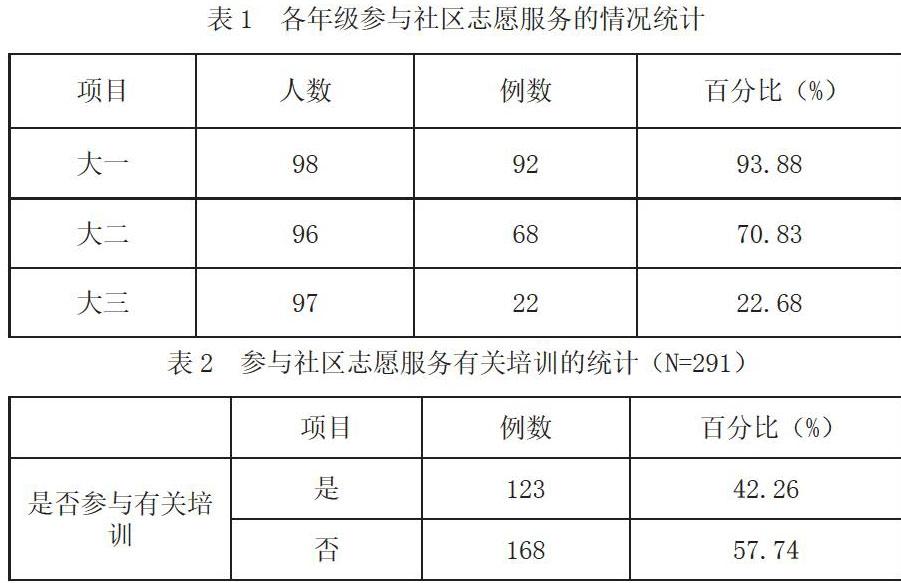

調查研究發現,參與社區志愿服務的學生主要集中在低年級,其中一年級學生參與比例為93.88%,二年級學生參與比例為70.83%,畢業年級學生的參與比例僅為22.68%。根據調查結果對三個年級的學生進行個別訪談,了解到三年級學生由于面臨畢業、實習、升學等壓力,不愿也無法抽出更多時間再去參與社區志愿服務。

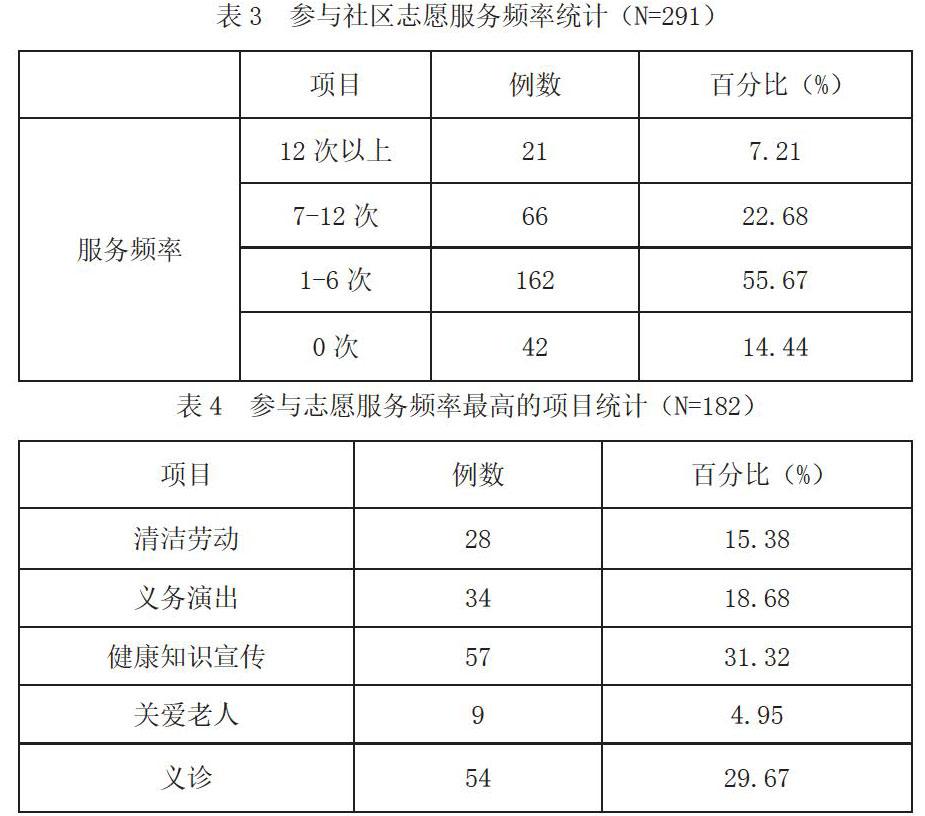

在受調查的學生當中有42.26%的同學表示參加過有關培訓,但是次數非常有限,57.74%的同學表示從未參與過相關培訓,詳見表2。

(2)社區志愿服務開展情況

通過表3可知,在服務頻率方面,2018年9月~2019年8月學生參與社區志愿服務活動的頻次集中在1次~6次,占55.67%。根據文章長期在團委的工作實踐,發現志愿服務的開展基本集中在重點節慶活動、傳統節日或紀念日,缺乏一定的持久度與連續性。在服務內容方面,健康知識宣傳所占比例為31.32%,其次為義診占29.67%,兩項指標所占比例較高的原因是研究對象為醫學類專業學生。

(3)大學生志愿的參與動機及評價

同時,對學生參與社區志愿服務的動機進行了統計。從表5中看出,絕大多數學生參與社區志愿服務的動機十分積極,一部分學生參與社區志愿服務的原因是認為社區服務十分有意義,能為社會做出貢獻,占34.62%;另一部分學生則是希望能夠通過社區志愿服務更好的提升自我,實現自身價值,占30.76%。只有極少部分學生的參與動機相對消極,認為是學校的硬性安排不得不參加,或只是為了打發無聊的時間。

二、高職學生參與社區志愿服務存在的問題

(一)學生參與不均衡

近幾年,社區志愿服務越來越得到學校的重視,從調查結果看出,絕大部分的學生都有參與,但是活躍群體主要集中在低年級,大三年級學生參與率最低。剛走進大學校園的新生多是帶著好奇心參與到志愿服務中,隨著學齡的增長,處于畢業時期的他們將面臨升學就業等多方面壓力,無法抽出更多的時間與精力,也認為志愿服務不能帶來精神、物質上的激勵或能力上的提升,便逐漸退出志愿者隊伍,其實他們并沒有意識到,更多的參與社區志愿服務也可以為自己走向社會搭建橋梁。

(二)學生服務質量不高

學生參與社區志愿服務培訓的比例偏低,導致缺乏相應的專業服務技能,并且參與社區志愿服務的學生又主要集中在低年級人群,大一學生盡管有較高的服務熱情和積極性,但醫學專業知識不強,在志愿服務過程中缺乏自信;畢業學生專業技能、實踐經驗豐富,卻較少參與志愿服務,導致整體服務質量不高,活動流于形式。同時大學生志愿服務活動沒有專業的課程進行輔導教學,現有的服務只是根據以往經驗進行的活動,缺乏完善的專業高水平的專家進行指導,這都不利于大學生參與社區志愿服務活動的長期發展。

(三)學生自我認可度不強

我國的志愿服務體系發展不夠完全,整個社會對于志愿服務的認知處于較低水平,沒有對志愿者以及志愿活動引起足夠的重視,把志愿者提供的服務看成是做好事,存在不夠尊重志愿者的情況。文章研究對象為醫衛類專業學生,因此社區居民往往對他們抱有較高的期望,但在實際服務過程中,志愿服務主要是以簡單的義診及健康知識宣講為主,無法滿足居民的期望值,導致滿意度不高。在訪談中還了解到學校對志愿者的激勵措施仍存在欠缺,缺乏對志愿服務結束后的有效反饋。以上都會影響學生的自我認可,從而削弱參與志愿服務積極性。

三、高職學生社區志愿服務問題的思考建議

(一)完善獎勵機制,加大宣傳力度

學校現有的志愿者獎勵措施還比較單一,僅為每年一次的優秀志愿者推選,可以進一步提高對優秀志愿者的評選頻率,擴大評選范圍,并將參與志愿服務的時間、頻次、質量與大學生推優入黨、獎助學金評定、優秀畢業生等相關獎勵掛鉤,做到過程公正,結果公平。同時,加強對大學生志愿服務的宣傳力度,一方面拓寬社區志愿服務信息發布渠道,大力普及志愿服務有關知識,鼓勵更多學生積極參與,另一方面增強思想重視程度,充分展現高年級學生經驗優勢,發揮骨干志愿者傳幫帶作用,提高隊伍穩定性。

(二)健全培訓制度,創新服務理念

發揮專業特長,明確服務規范,用智慧服務社會。首先,對志愿者的培訓做到常態化、制度化,適當將培訓知識融入大學生課程。其次,可以創新學習模式,如開展網絡直播課、志愿服務知識講座、操作技能培訓以及志愿者經驗交流與分享等,提高服務理念和服務技巧。最后,由固定的老師擔任志愿者服務團隊的指導教師,主動與社區對接,根據不同需求調整活動方案,避免以抱著完成任務的心態去參與,增強服務操作性,及時對服務過程中出現的問題進行指導,并總結提升服務質量。

(三)構建評價體系,增強個人自信

堅持多元互評的評價原則,相互督促,注重反饋。一是以社區居民作為評價主體,對志愿者的服務質量、服務效果作出評價;二是以志愿組織作為評價主體,對志愿者的服從管理、服務意識作出評價;三是以學校作為評價主體,對志愿者的參與度、完成度作出評價;四是以志愿者個人作為評價主體,對服務培訓、團隊管理、人文關懷等作出評價。所有評價結果都要及時給予反饋和修正,注重評價激勵性,正向評價可作為獎勵激勵的重要依據,負向評價則要以溝通交流為主,提高個人存在感,使志愿者的付出得到公平對待。

堅持多元互評的評價原則,相互督促,注重反饋。一是以社區居民作為評價主體,對志愿者的服務質量、服務效果作出評價;二是以志愿組織作為評價主體,對志愿者的服從管理、服務意識作出評價;三是以學校作為評價主體,對志愿者的參與度、完成度作出評價;四是以志愿者個人作為評價主體,對服務培訓、團隊管理、人文關懷等作出評價。所有評價結果都要及時給予反饋和修正,注重評價激勵性,正向評價可作為獎勵激勵的重要依據,負向評價則要以溝通交流為主,提高個人存在感,使志愿者的付出得到公平對待。

參考文獻

[1] 劉伊.高職院校學生參與志愿服務的調查分析——以東莞職業技術學院為例[J].宿州教育學院學報,2017,20(05):187-188.

[2] 王允.高職學生的社區參與——大連職業技術學院學生參與社區志愿服務情況的調查與分析[J].科技創新與應用,2012(13):269.

[3] 柏扣蘭,陸金芳.社會主義核心價值觀下高職學生社區志愿服務發展對策研究[J].現代教育,2015(08):16-17.

[4] 曹燁.高職院校大學生社區志愿服務的問題及對策[J].中國新技術新產品,2010(19):251.

[5] 吳志隆,徐文.醫學高校青年志愿者社區服務常態化機制的探索與實踐[J].教育現代化,2018,5(04):281-283.

[6] 楊海華,楊娟.大學生社區志愿服務參與性研究:基于鹽城市高校大學生的調查[J].青少年研究與實踐,2018,33(03):75-80.

基金項目:湖南省高校思想政治工作質量提升工程資助項目:“基于‘社區學院志愿服務的實踐育人共同體建設與研究”(19F36)。

作者簡介:李瑞之(1993- ),女,湖南省岳陽人,碩士,助教,主要研究方向:思政教育。