新工科背景下哈工大風景園林本科專業課程體系構想與調整

劉揚 趙曉龍 吳松濤

摘要:新工科建設目標是培養具有工程實踐創新能力的高素質、復合型人才。哈爾濱工業大學風景園林專業立足工科,借助建筑學院一級學科群資源,在新一輪本科培養方案調整中主動適應外部環境的劇烈變化,反思專業核心價值,明晰本科教學定位和人才培養思路,突出專業教學核心線索,不斷優化具有自身特點的課程體系,探索基于“卓越景觀師”培養的本科教學路徑。

關鍵詞:新工科;風景園林;卓越景觀師培養;課程體系

中圖分類號:G642.0;TU986 ? 文獻標志碼:A ? 文章編號:1005-2909(2020)04-0008-06

國際新型高等教育理念要求實現通識與專業、課堂與實踐、傳統與現代、校園與企業、國內與國際、過程與目標的整合。這一理念下的新工科建設核心目標就是培養學生工程科技持續創新能力,使學生專業精深、學科融會,具備優良的人文素養,能夠引領行業未來發展[1]。基于上述背景,各高校開始著手專業大類平臺建設,重新審視專業優勢與特色,為未來的蛻變積蓄力量。風景園林專業同樣面臨國際化接軌和專業改革的壓力。各高校在專業定位、改革和調整中,均強調風景園林與傳統優勢學科平臺的結合,不斷強化專業優勢與特色。例如同濟大學風景園林專業充分借助城市規劃、數字設計、遺產保護等一流平臺優勢,強化風景園林規劃設計、歷史理論與資源保護、風景園林工程技術三個主要教學方向。重慶大學風景園林專業同樣以規劃設計為核心,探索景觀生態、史論與技術相互支撐的教學發展路徑。相比之下,農林學科根基深厚的高校則更加重視園林文化的傳承,突出以植物營造為核心的空間規劃設計特征。例如北京林業大學就是以風景園林為核心,引領建筑、城鄉規劃、空間設計和管理等專業的建設。以上學校的專業建設凸顯了專業領域內部核心價值和教學路徑的不同。哈爾濱工業大學(以下簡稱哈工大)也在不斷探索專業大類建設、學科交叉等層面的改革,在新版培養方案中以新的大類平臺為基礎,不斷優化風景園林專業課程體系。在學習借鑒其他高校經驗風景園林專業,同時,基于哈工大自身特點和對風景園林專業的理解,探尋面向未來的人才培養路徑。

一、哈工大風景園林專業定位與人才培養構想

(一)重新理解Landscape Architecture

Landscape Architecture不僅代表著人類悠久豐厚的人居環境文化,更是今天研究生態、社會、經濟可持續議題的重要視角。Landscape Architecture作為獨立的專業領域,不能簡單地解讀成“園林”或者“風景”。更合適的理解是,Landscape體現了領域的廣度和知識的包容性,而Architecture則代表了立足于“設計”的專業性。Landscape Architecture的使命就是塑造自然、社會和文化環境,借助廣泛的知識,通過專業設計去維護自然生態體系安全,推動文化傳承與創新,促進社會可持續的和諧發展。這也契合目前國家生態文明建設和可持續發展的基本需求。Landscape Architecture必將在新的空間規劃設計體系中發揮核心作用和價值。例如通過設計營造人與自然和諧共生的人居環境,保護濕地、林地、農地等景觀資源不被侵蝕,修復空氣、土壤和水體污染,減少城市極端氣候災害的影響,應對高速土地開發所帶來的社會更替、空間分化和景觀異化,促進社會可持續發展,維護景觀文化遺產的真實性和完整性,實現文化的傳承和創新。

(二)哈工大風景園林專業特征和新的定位

與許多高校相比,哈工大風景園林專業本科教育開辦時間不長,始自2009年,最早的專業定位是將景觀視為回應復雜系統問題的生態規劃設計途徑。這種定位一方面是因為學校地處北國,缺少傳統園林文化的滋養;另一方面則是希望借助原有城鄉規劃專業優勢,盡快成型發展。學校2012版培養方案在早期構想的基礎上,將“哲學思想,藝術思維、設計能力、科學方法”作為人才培養的四個主體層面,設置“設計基礎、工程基礎、基礎綜合、專業技術、自然生態、人文生態、復雜系統綜合、業務實踐、畢設綜合”九個板塊的學習階段,盡可能兼顧專業對各類知識和能力的要求[2]。但在后續的實踐中,課程數量多,所學知識龐雜,理論課程繁復,學生設計創作和實踐能力有待加強等問題也逐漸凸顯,因此,培養方案的調整和改革尤為必要和迫切。

教學改革永遠在路上。學校培養方案調整的動因,不僅來自前文所述的國際新型教育理念下“新工科”建設的需求,同時也來自學校大類招生、專業分流政策執行的需求。大類招生有助于學科交叉,整體提升招生分數線,優化生源質量,但同時也加劇了專業之間的競爭。這一變化給作為“工科強校”的哈工大風景園林專業帶來劇烈沖擊。從2016年開始風景園林專業與城鄉規劃專業共建“規劃大類”,到2019年春季并入橫跨建筑、土木、交通三個學院的“智慧人居環境與智能交通”大類平臺,在變革與沖擊下必須凝聚主線,拓展包容,才能在大類改革中凸顯特色,獲得資源和發展空間。因此,在新版本科人才培養方案的修訂過程中,哈工大風景園林專業結合國家部委調整方向,將辦學定位進一步明確為以空間規劃設計為主體,以生態可持續為內核,以人文技藝創新為支撐,依托建筑學院人居環境學科群,打造專業標準、開放合作、博雅融通的“卓越景觀師”培養平臺。這定位,既契合學校大平臺學科交叉的需要,也凸顯了哈工大風景園林專業最鮮明的專業特征,它無關文化或地域特征,而是源自對專業的理性解讀和對現實與未來的清晰認知。

(三)以設計為核心的“三線索”人才培養構想

風景園林專業人才培養必須遵循《高等學校風景園林專業本科指導性規范》對素質、知識和能力的專業要求,同時也需要接軌《國際工程教育認證體系》中的本科培養目標。“新工科”建設和“國家生態文明建設”需要未來的“卓越景觀師”通過空間規劃設計的創新來塑造生態、社會和文化環境,因此規劃設計必然是專業學習的主體[3],是風景園林專業本科人才培養的核心。設計也是一種研究,優秀的設計者本質上也必須是優秀的設計思考者[4],要善于對不斷變化的復雜環境進行批判性的思考,并借助理論和技術研究問題的本質和設計的可能性。

基于上述思考和教育部精簡學分的要求,新的“卓越景觀師”培養構想將以設計研究為主線,以理論和技術為支撐的三線索體系作為基本框架。總體上看,這一構思框架涵蓋了“專業要求”和“培養目標”在各自體系下的指標點描述(圖1),代表了哈工大作為傳統規劃設計強校在本科專業教育上的基本觀念。

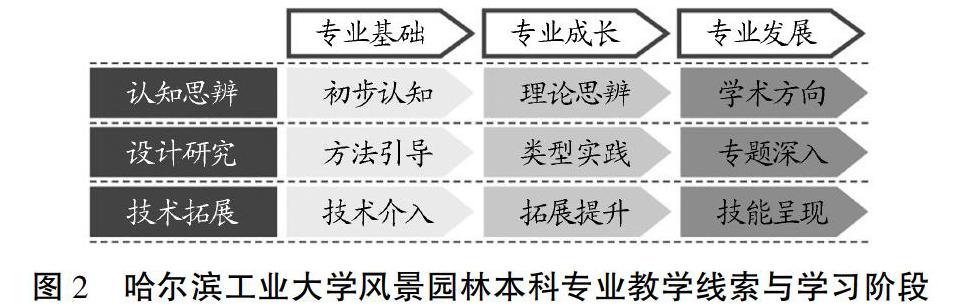

(四)持續漸進的專業學習過程

培養方案對專業學習過程同樣有所考量。規劃設計的學習需要在廣度和深度上不斷推進[5],才能漸成方向,實現創新。“卓越景觀師”培養也必須經過“專業基礎、專業成長、專業發展”3個階段,漸進達成。無論在何種階段,“設計研究”都位于專業教學的核心,并需要“認知思辨”和“技術拓展”兩條線索的交叉支撐。

2019年實行“智慧人居環境與智能交通”大類招生后,5年制規劃設計專業教學安排也相應作了調整。學生需要經過一年級秋季的大類平臺學習才能進入具體院系,這0.5學年的主要目標是強化數理基礎和進行跨專業認知。這也意味著專業學習與過去相比整體上延后0.5學年。具體而言,風景園林“專業基礎階段”從一年級春季學期開始,這一階段主要是打好專業知識、能力和素質基礎,既要完成基本設計方法的學習,還要快速進行專業技術的學習。“專業成長階段”主要是2-4學年,這個階段的目標是通過理論學習形成認知思辨能力;通過類型實踐形成設計方法體系;通過實習實踐提升技術應用能力。“專業發展階段”是最后一學年,目標是推動學生實現未來的可持續成長,主要通過實習和畢業設計來引導學生反思自身的專業學習,明確未來發展方向(圖2)。

二、服務于卓越景觀師培養的本科專業課程體系優化

內外環境因素的不斷變化,促使專業課程體系必須在“設計、理論、技術”三條線索的基礎上,針對專業學習的各階段目標不斷優化調整,以適應新趨勢下哈工大卓越景觀師人才培養構想。這個調整過程實際上從2016年一直延續到2019年,課程體系也在2019年秋季確定下來(圖3)。

(一)以“設計研究”作為專業培養主線

“設計研究”是風景園林專業核心能力的體現,也是人才培養的主線。專業核心能力的培養不僅需要足夠的知識廣度去觸及跨類型、跨領域的規劃設計問題,也需要相應的知識深度,明確專業方向,探索專業發展前沿。這個過程需要經歷“方法引導”“類型實踐”“專題深入”三個階段。大類招生后,2019年秋季原有9.5學分的設計基礎課被創意設計課(由建筑、景觀、藝術、數媒聯合開設的專業認知課)所取代,這樣一來,哈工大風景園林專業的設計基礎課程只能從一年級春季學期開始,與其他高校相比整整少了一個學期。

目前,設計基礎課程教學的核心早已不是傳統的制圖和美術訓練,而是空間設計方法的學習和設計思維邏輯的培養。“景觀”概念下的設計基礎應該包括感知思維、空間建構和場所營造三個層面的訓練,但從目前所依托的建筑基礎和造型藝術內容來看,設計基礎教學內容均難以充分支撐二年級的專業設計學習。因此,應開設景觀設計基礎課程,突破建筑空間局限,并借助音樂、文字、影像等媒介為學生建立“大景觀”設計思維。從跨學科視角來看,這有利于規劃設計專業學生的發展。

夯實設計基礎之后則需要拓展設計研究的廣度,讓學生經歷一個類型覆蓋和尺度跨越的積累過程。與“專業要求”和“工程認證”相適應,由10門課程組成的5個規劃設計教學模塊被設置在2年級春季至4年級春季的“專業成長”階段、5個教學模塊分別為“景觀建筑與庭園”“場地與植栽設計”“生態基礎設施與文化遺產”“城市空間設計”和“區域景觀與空間規劃”。連續5個長學期的設計訓練在類型、尺度和方法層面都形成了相對完整的體系化教學。10門設計課也是學生2-4年級的核心課程,學生在這個過程中不斷累積設計經驗,把握專業特點,探索專業發展路徑。

目前5個規劃設計模塊還需要不斷完善。比如景觀建筑與庭園設計如何在基礎課之后,更好地實現關鍵的專業引領作用;場地與植栽設計如何在形色配置的基礎上,更多地觸及生態功能和種群關系問題;新增加的文化遺產設計該如何定位和有所側重;在規劃理論和建筑訓練不足的情況下,城市設計課程教學如何切入展開;超大尺度空間規劃課程亟需通過多方合作獲得數據和專家的支持。

在“專題深入”階段,哈工大通過國際暑期學校和開放研究型景觀設計,學生可以充分根據興趣自主選擇和參與項目,開展跨專業合作,這些經歷對學生未來的專業發展影響深遠。最后一學年的實習和畢業設計則為學生提供了在特定專業方向深入實踐的平臺。

(二)理論課程優化促進“認知思辨”

理論課的價值是協助學生對專業問題進行認知思辨。支撐風景園林專業認知思辨的理論課分為設計理論、自然生態、社會文化三部分,并根據設計研究的不同階段和模塊逐漸開設相應課程。

在將專業課程學習后置和學分減少的背景下,專業理論課從原來的20余門減少至11門。其中環境倫理、環境生態原理、資源學、游憩學、數字導論課程的主要內容被整合進相關理論或設計課程,城鄉規劃概論、景觀概論、建筑設計原理、城市工程、水文地質、交通工程、城市經濟等課程則被調整為選修課,不再作為必修課程開設。

在設計理論層面,景觀調研、景觀規劃設計原理、城市設計概論和生態基礎設施規劃原理等課程分別安排在2-4學年,主要講述不同尺度和階段景觀規劃設計的理論和方法。在自然生態層面,僅開設了2年級的景觀植物學及其應用原理和3年級的景觀生態原理兩門必修課,與設計實踐相關的植被群落、植物生態修復等內容納入上述兩門課程中。在社會文化層面,中外建筑史和景觀史論課程不可或缺;現代景觀思想課程能夠直接指導3年級的設計創作,重要性不言而喻;景觀社會學課程則配合4年級的復雜城市空間設計課程,主要培養學生的社會理解力和批判思維能力。

(三)資源平臺支撐實現“技術拓展”

技術是一個比較寬泛的概念。空間規劃設計對技術的需求至少包括數字技術、工程營造、表現表達等三個板塊的內容。從近期舉辦的國際競賽和工程實踐前沿來看,這三個板塊的技術能力相互交織,且越發重要。

對數字技術的需求從低年級的基礎課就開始了,學生通過自學簡單軟件就可以解決。高年級專業課所需要的地理信息系統、數字設計、環境模擬與分析等內容,學校為此開設了專門的必修課程。學生還可通過選修課學習算法與設計、參數化、統計分析、大數據規劃等。工程營造技術的學習主要由景觀工程技術課和景觀實務實習課支撐,植物實習、考察實習則提供項目現場的技術觀摩學習。此外,學校還提供了木結構技術、工程地質與水文地質、建筑新材料等選修課程。在表現表達層面,繪畫實習、表現實習、快速設計課程承擔設計表現技能的培訓,而學生的溝通表達技能則可以在各種國際聯合設計、評圖節、專業調研以及學院講標大賽中得到充分鍛煉。

(四)從“實踐—反饋”到“再實踐—再反饋”

新版培養方案的修訂,認真總結2012版培養方案執行過程中的經驗教訓,充分聽取師生們的意見建議。

從2016年冬季將學分從5年制228.5學分降至214學分,到2019年春季跨學院大類招生下的專業課程再調整,新版培養方案經歷了“實踐—反饋”到“再實踐—再反饋”的過程。從2016級和2017級的執行情況看,精簡理論課,精確定位各門設計課的角色以及確定各課程的內容,使學生的專業學習目標更清晰,學習動力更強。技術類課程和選修課資源的更新、擴充,有效提升了學生的獲得感和專業能力;系列國際化課程和夏季短學期實習實踐課程為學生提供了更好的專業視野和學習體驗。但是,部分核心設計課的教學和評價方式仍需調整;低年級設計課程板塊還應發揮更大的作用,而高年級設計課學生的獲得感還有待提升;夏季短學期實習實踐課程應開展更多的跨專業合作,開展更多依托實踐項目的技術學習與應用。

三、結語

重新思考和調整

專業定位和本科課程體系,是為了面對外界的變化沖擊專業能夠實現可持續發展。與其他高校擁有深厚的園林底蘊、豐富的專業資源和突出的環境優勢相比,哈工大風景園林專業的建立和發展異常艱難。特別是實行大類招生和專業分流,風景園林專業承受了生源數量和質量方面的巨大壓力。正是在這樣的背景下,哈工大風景園林專業在學習其他名校模式的同時,反思專業本質,立足現有優勢,明確專業教學的核心,建立開放融通的本科課程體系。一方面不斷挖掘資源,鼓勵學生跨專業選修和開展設計項目合作,使學生有更多的學習機會;另一方面不斷精簡優化,凸顯課程特色,提升課程質量,增強專業的吸引力。

參考文獻:

[1]陸國棟. “新工科”建設的五個突破與初步探索[J]. 中國大學教學, 2017(5): 38-41.

[2]劉曉光, 吳遠翔. 建筑院校新興景觀學科教學體系建構策略研究——以哈爾濱工業大學為例[J]. 中國建筑教育, 2015(4): 5-14.

[3]林廣思. 關于規劃設計主導的風景園林教學評述[J]. 中國園林, 2009, 25(11): 59-62.

[4] 麥克·巴特爾梅. ?風景園林中的設計思維[J].莊佳棟,譯.中國園林, 2015, 31(2): 61-64.

[5]蔡永潔. 高度與深度雙向拓展的建筑學培養體系探索[J]. 中國建筑教育, 2017(Z1): 43-48.

Abstract:?Abstract: The goal of emerging engineering education is to cultivate high-quality and compound talents with engineering practice innovation capabilities. ?Landscape architecture specialty in Harbin Institute of Technology is based in engineering supported by the first-level subject group of the School of Architecture. In the new round of undergraduate training program adjustment HIT -LA actively adapts to dramatic changes in the external environment, rethinking the core values of the profession, clarify undergraduate teaching orientation and talent training ideas, highlight the core clues of professional teaching, continuously optimize the curriculum system with its own characteristics and explore undergraduate teaching pathways based on the excellent landscape architect training.

Key words:?emerging engineering education; landscape architecture; excellent landscape architect training; curriculum system

(責任編輯 王 宣)