苗繡蝶紋造型藝術之生命美學觀探析

林珍香

摘 要:苗繡作為苗族民間傳承的一種古老的刺繡技藝,是苗族歷史文化特有的載體之一。苗繡以多元化的蝶紋造型超越了對一般藝術范疇的探求,宣示了物性與心性高度合一的自由生命意識,表現為“萬物有靈”存在本體論和“物我混一”的泛生命觀。從而在民俗視像中建構起詩性與神性的審美思維高度和對生命積極超拔的精神品格,以及對深沉的文化精神結構和生命結構的終極思考。

關鍵詞:苗繡 蝶紋 造型 生命美學觀

服飾文化是長期社會實踐的產物,也是審美意識的物態化,服飾所承載的精神功能總是超出現實意義。尤其是少數民族服飾往往作為民族文化的精神象征,更投射出對民族歷史的追溯和民族生存愿景的希冀。苗族是一個無書字的民族,其文化傳承主要以圖像、歌鼟和口傳故事進行表達,并在長期遷徙中形成了一種隨身攜帶的服飾文化來記錄民族歷史和族緣關系。由于苗族傳統文化中的原始宗教觀念極為駁雜,服飾因此充滿了濃郁的地方性文化特征,體現在繡飾內容上,不同方言區各不相同,同一方言區的不同支系也有所不同。蝴蝶崇拜主要“盛行于黔東南操中部方言的傳說故事中,還常作為心靈情感觀念的外化符號描繪在服飾上,體現在民俗事象和宗教儀式中。”①而且蝴蝶圖騰的出現總是與其他生命體結合,如黔東南型的盛裝以蝶、楓和鳥的組合圖案為主,丹寨縣和榕江縣則以蝶、鳥、蠶的組合紋樣為主。苗繡圖案的生命組合構成了苗族生命圖騰的全部寓意,通過隱藏、排疊、補空、意連、象征等多元化的造型藝術手法呈現出來,體現苗人對不同生命結構的理解,本質上是對生命美學的詮釋——表達原始族群生存希望的愿景和對生命的思考,并圍繞審美這一終極目標展開生命活動。

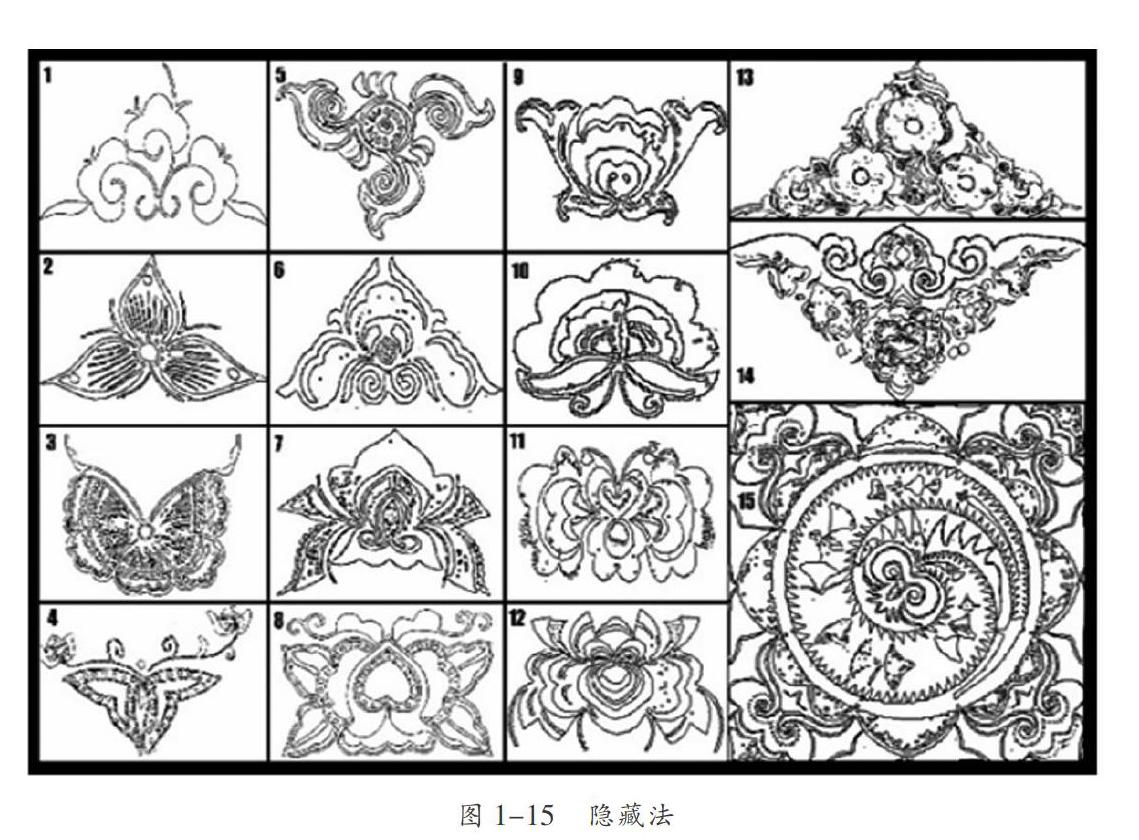

一、隱藏法造型:體現“物我混一”的泛生命美學觀

苗人善于借用他物替換本體的造型思維創造高度意象化的藝術形象。苗繡中的花草紋樣常用借換法擬態蝴蝶,使之具有了蝴蝶的生命。“借換”的最高境界是“隱藏”,苗人用豐富而神奇的幻想,將蝴蝶完全隱藏在千姿百態的花草紋樣中,使之具備了蝴蝶的神韻。這種通過把不同的動植物生命嫁接在一起,解釋自然和人的關系的造型藝術手法,反映了苗人對自然生命的隱喻性審美思維。

隱喻性審美思維以一種極富想象力的智慧啟示與自然交流情感,因而是一種詩意的、神話的思維。詩意的思維是從生命的角度看世界的思維,即達到莊子的“天地與我并生,萬物與我為一”的精神境界。苗人將花草與蝴蝶比附,使之兼備了各自的神態與生命,體現“以己度物”、“以物擬人”、“會通物我”的審美態度,表達對天地自然生命的理解。由此,物性與神性之間沒有絕對的界限,山川草木皆有靈性。這種“萬物有靈”生命觀滲透到民俗文化深層中,于是就形成了苗族獨特的哲學觀和文化品格。早在苗族的創世傳說中,生命環境與生命現象、生命起源與自然界就有著密切的關系。《苗族古歌》記錄了自然界的生命秩序是“天地——楓香樹——蝴蝶媽媽——人類”。這種來自詩史和神話傳說中的生命秩序觀打破了對人類生命主體地位的認識,于是在民俗文化視像中產生了許多人格化的動植物,以及動植物的形神混合。這種主客不分、物我混一的泛生命態度是苗族自然崇拜的哲學基礎,也是苗族一切審美活動的心理基礎。②

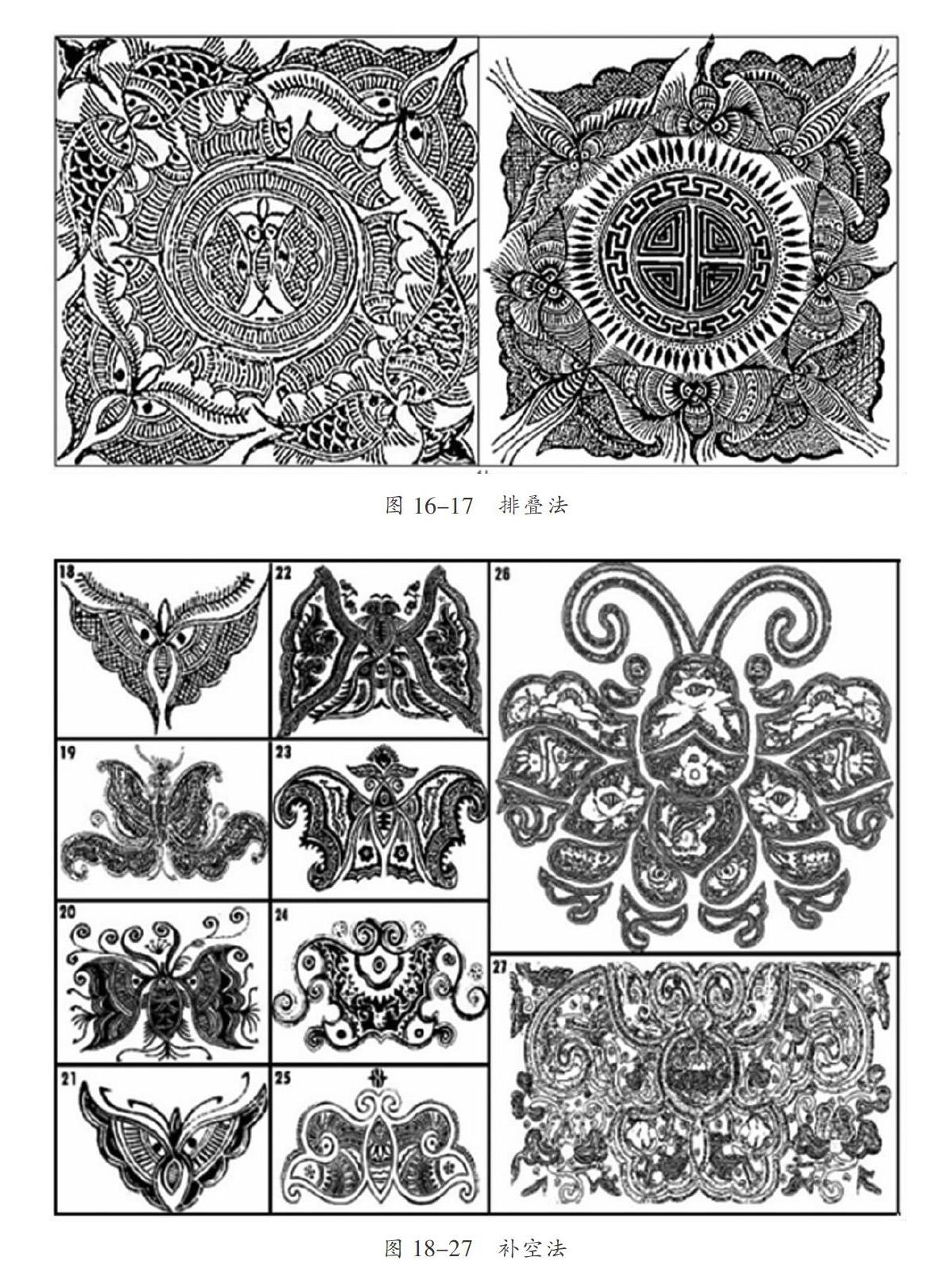

二、排疊法造型:強調繁衍生息的民族生命美學觀

排疊法造型是指對某個元素進行重復排列組合,達到“排之以疏其勢,疊之以密其間”,且“密處不犯而疏處不離”。③苗繡蝶紋造型具有同樣的美學特征,體現在對蝶符號的重復性排列設計,使圖案“分間布白”、“均勻點畫”、“錯落有致”,既沒有重疊之處或拘苦繁雜之態,也不會因多余空間而顯得空洞浮泛。排疊法造型所產生的秩序美感,能淡化因色彩單一而造成形式單調和內容空洞,增強蝶紋造型的藝術感染力。

苗繡強調藝術創作過程中對視覺符號的重復和夸張來構成圖案的意義,這可以理解為是一種上升到民俗文化語境中的精神符號及民族集體意志。一方面,苗繡對蝶紋的重復不是游離于民族生境而獨立存在的藝術構思,而是沉浸于文化生境的汪洋大海中,以重復的視覺符號強調所屬群體的規則——以繁衍生息的生物生命形態期盼民族的強大,在長期發展中積淀成一種以重復為美的審美觀念。與其說排疊法造型是對裝飾性秩序美感的理解,不如說是對民族生命美學特征的感性顯現。苗族自中原逐鹿失利后歷盡幾千年的風雨,仍然得以發展壯大,與強調繁衍生息的生命意識有重要的關系。人的生命是有限的,因而繁衍生息就成了壯大民族生命最重要的途徑,這是一種向往生命永恒的執著。另一方面,蝶紋是一種圖騰化的民族文化符號,苗人通過不斷重復圖騰符號,目的在與延續民族文化身份,以及想象和構筑起民族精神家園,培養民族心理和實現個體的民族歸屬。

苗族特殊的歷史造成了苗人豐富的精神生命、神話思維與原始宗教文化,其民俗藝術與宗教、巫術、神話具有同一混溶性。而巫術、神話具有共生性,苗族從巫術中尋求慰藉與苗祖遷徙的歷史及惡劣的文化生境有關。苗族在苦難面前轉而寄托原始宗教,通過“以己度物”的意識觀念,以簡單象征性類比活動,與想象中人格化的自然或朝自然神的力量進行虛幻的“交感”,祈求祖先神靈的護佑。蝶既是對生殖意象、宗族繁衍生息的表現,也是對祖先的祭奠和歷史的緬懷。這種精神在巫詞、歌鼟、服飾、圖騰中都能找到影子。可以說,苗繡以一種意象化的文化視像體現生生不息的民族生命美學觀。

三、補空法造型:反映“以滿為美,完美求全”的精神生命美學觀

補空法通過其他物體來補缺主體的空處,使之與完處相融,從而達到完滿圓融的效果。但補空不是盲目填滿,而是追求一種虛實相生、虛處藏神、妙趣橫生的審美境界。因此,補空時要留出適宜的空間,使之“氣韻流動、空中傳神”。補空法在民間藝術中出現的頻率極高,這與民間藝術注重裝飾性的視覺思維和喜歡以具象喻抽象的審美思想有關。在苗繡蝶紋造型中,常采用補空法對圖案進行裝飾,蝶紋就采用了多種圖案和幾何紋進行填充,蝶紋則是在圖形內部直接填充花草、鳥蛙等紋樣,這兩種填充方式都使得形象更為立體飽滿,也使得圖案的寓意更清晰——一種象征生殖、愛情、祖靈等巫術意象的審美思維躍然紙上。

補空的蝶紋已然超出原本的意義,成為一種與填充之物產生聯系后蘊含某種寓意的祥瑞符號。正如民間藝人常說的“畫中要有戲,才能使人滿意”。除了畫面的形象、元素和寓意等內容之外,還要有形與形、物與物之間的相互聯系,以及由此產生的文化內涵和精神意象。這正體現了苗人“以滿為美,完美求全”的造型思維和生命美學思想,即以補空裝飾創造一種“含情契理,美善圓融”的超然精神境界。苗人通過這種造型手法使簡單的蝶紋寓意了豐富的精神內涵,其形與意互相糅合在一起,幻化成充滿神秘感的萬千蝴蝶,表達對完滿精神生命的追求。

四、意連法造型:表現亦幻亦真的感性生命美學觀

意連法最早是形容書法中形斷而意連的藝術法則。在苗族服飾繡飾中,意連法主要通過對完整形象進行解構重構,從而賦予圖像新的含義。完整的蝶紋被分裂成塊狀格局,但其整體感并沒有因此受到影響,相反,這些分離的結構中還包含著轉折、縫隙、連接等關系,通過審美主體的聯想賦予結構新的意義,達到了“空處聯絡”、“虛處藏神”的審美意境。當然,這些分離的部分并不是均質的,也不是隨意分裂或任意從外部強加,而是由蝶紋本身的結構所決定。除了分離組合的方式,苗人還通過“似與不似之間”的形體空間關系,即“相似性”原理的實際應用,創造了許多感性的蝴蝶圖騰。這種手法雖“點畫散布”,但“空處連絡”、“疏而不離”,分散的形體通過視覺空間關系自由構成完整的知覺對象,所呈現的蝴蝶形象往往撲朔迷離、亦幻亦真。

“在苗族審美視覺中,物體之像只是物體的外像,而物體的靈魂才是物體的本真”④。苗人借助豐富的想象力和意象性審美思維,通過感性的造型手法使蝴蝶的神韻呼之欲出,從而獲得了“神”與“詩”一般的享受。這正是苗人感性生命美學的意蘊所在,體現在認識自然與征服自然的過程中獲得人的本質。

五、象征法造型:隱喻神性的生物生命美學觀

象征法是從作品本身的知覺特征直接傳遞出來的一種寓意手法,需要借助現實事物說明隱含的抽象觀念。用阿恩海姆的話說,在一幅藝術品所再現的事實中,沒有隱含著某種觀念,就不能把它稱為象征性的藝術。⑤而象征性的藝術需要生活經驗和聯想來表現,在苗繡蝶紋圖式語言中可謂司空見慣。苗族人祖崇拜中的蝴蝶媽媽由人、蝶、鳥這三樣毫無關聯的生命體構造而成,這顯然是苗族集體記憶與文化認同在生物生命觀念上的映射。在苗族古老的神話傳說中,蝴蝶與給予鳥共同創造了人類,因此蝴蝶媽媽必須同時具備這三者的基本特征。這種象征性的造型理念雖系古人想象,卻讓人信以為真,完全符合苗人心中人祖母親的形象。從藝術內容和表現形式的關系看,這也是一種隱喻性的審美思維,通過將抽象的內容寓于具體的形象之中,使之呈現出神性的美。與后現代藝術創作的矯揉造作不同,這種神性的符號形象是對社會集體記憶的神化表達,與傳統漢文化中的“龍”“鳳”圖騰一樣具有民族文化深度的符號意義。苗人以神性的生物生命觀打破了以漢文化為中心的人類生命主體地位的認識,以展現民族文化的優越感來慰籍心靈。

結語

苗繡蝶紋的生命之美不在于冰冷僵硬、缺乏生機的造型,而在于鮮活靈動之中勾起族人的翩翩遐想,洞開世人才思涌動的詩意情懷。這些蝶紋還未從神性、巫性中抽離出來,依然是苗族特殊歷史和民俗心理的集中體現以及生命圖騰的符號存在,蘊含著苗人深邃的哲學內涵、獨到的藝術見解和現實的人文關懷。只有借助抽象的造型思維來拓展想象空間,才能真正領略其精神內涵和美學價值,以及“生生之美”的生命美學體系。苗族的歷史是一部優美的民俗圖像史,通過千姿百態的蝶紋勾畫出生命圖景,在歷史長河中與風雨同載,翩翩起舞。蝶作為苗族民族圖騰之所以流行的原因,是為了在精神上補償現實的不足。蝶從創世、復生和化生的敘事鉤沉到族群文化、民族心理和文化記憶的體現,以及宗教信仰和祖靈神話的意象表達,是作為族群興旺、生生不息的圖騰象征,奉為生命始祖進行崇拜。這種多元化的藝術手法所呈現的蝶紋是苗族母系文化崇拜的痕跡,是無書字族群“以圖載史”的一種原始方式,是以非文字書寫苗族民俗事象中關于人祖崇拜的社會身份的表達,是以巫文化社會環境中的游戲來呈現關于生命崇拜的精神史。

注釋:

①羅義群.黔東南苗族歷史文化研究[M].北京:民族出版社,2016.

②何圣倫.苗族審美意識研究[M].北京:人民出版社,2016.

③宗白華.美學散步[M].上海:上海人民出版社,2017.

④淳于步.苗族“龍”造型工藝與文化的視覺表達[J].民族藝術研究,2016(1).

⑤阿恩海姆.藝術與視知覺[M].四川:四川人民出版社,1998.