制氫吸附器的過載處理探討

摘 要:制氫吸附器在吸附和解吸循環(huán)壓力下,疲勞失效是其主要失效形式,利用ANSYS軟件模擬分析最佳過載壓力值,以及過載處理后的殘余應(yīng)力和操作時(shí)的合成應(yīng)力大小,并分析探討過載處理對疲勞壽命的影響。

關(guān)鍵詞:制氫吸附器;過載處理;殘余應(yīng)力;疲勞壽命

0 引言

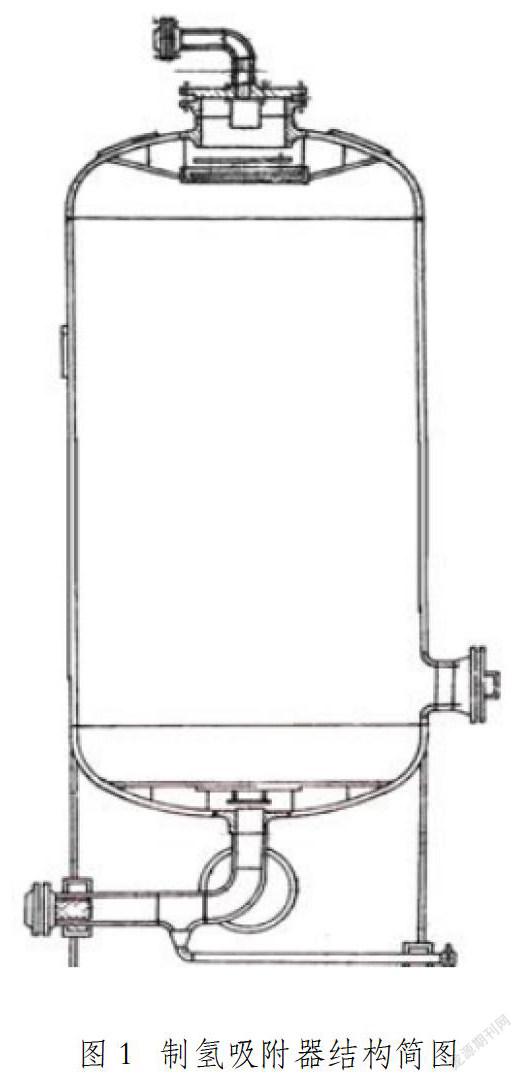

制氫吸附器是制氫裝置變壓吸附技術(shù)中的關(guān)鍵設(shè)備,屬于板焊結(jié)構(gòu)的薄壁塔式壓力容器,見圖1。在正常工作過程中,操作溫度保持約20℃不變,操作壓力隨時(shí)間周期性變化,每個周期16min,在正常情況下壓力的變化范圍為0.01~1.30MPa,而在非正常情況下為0.02~1.34MPa。因此,制氫吸附器在吸附和解吸循環(huán)壓力作用下,疲勞失效是導(dǎo)致破壞的主要失效形式。

提高壓力容器彈性承載能力比較合理與有效的方法是在筒體使用前使筒體產(chǎn)生預(yù)應(yīng)力。通過加壓處理,使整個筒體的內(nèi)層屈服,進(jìn)入塑性階段,而外層仍處在彈性階段,卸壓后在內(nèi)層產(chǎn)生殘余壓應(yīng)力(也叫預(yù)應(yīng)力)。筒體工作時(shí),其工作載荷與該殘余應(yīng)力疊加后降低了筒體的拉應(yīng)力,即自增強(qiáng)效應(yīng),也叫過載處理。從使筒體中的最大應(yīng)力強(qiáng)度最小這一觀點(diǎn)出發(fā),根據(jù)Tresca屈服條件或Mises屈服條件可以推導(dǎo)出比較適宜的過載壓力值。

現(xiàn)以一臺直徑1800mm,筒體高度7200mm,材質(zhì)SB42(Q245R),設(shè)計(jì)壓力1.57MPa,設(shè)計(jì)溫度20℃,筒體壁厚20mm,封頭壁厚22mm,水壓試驗(yàn)2.08MPa的制氫吸附器,分析通過過載處理降低最大應(yīng)力強(qiáng)度值從而提高疲勞壽命,為受交變載荷容器的局部過載處理技術(shù)提供一個實(shí)例參考。

1 建模及加載

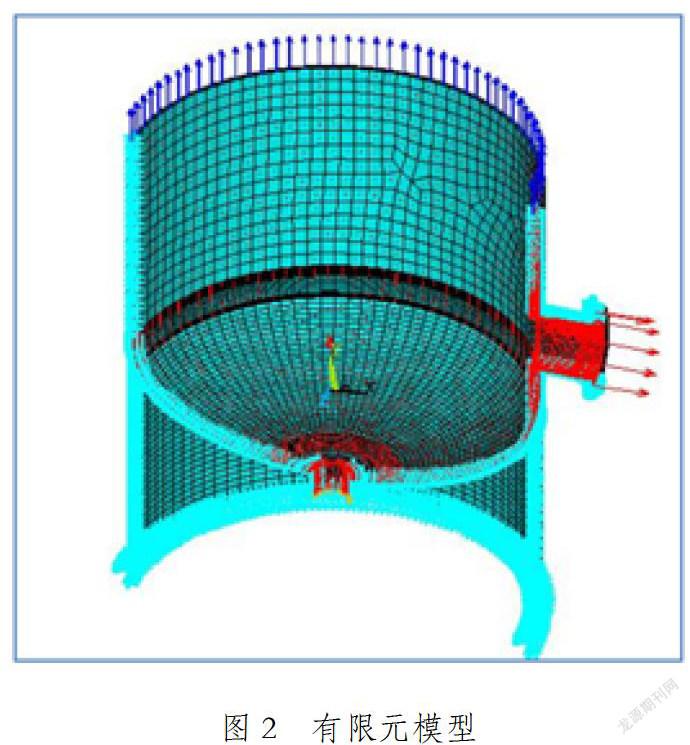

吸附器應(yīng)力危險(xiǎn)截面在幾何結(jié)構(gòu)不連續(xù)的區(qū)域,如封頭與筒體連接焊縫處、殼體與接管鍛件處。經(jīng)有限元分析,手孔接管鍛件的內(nèi)側(cè)拐角處應(yīng)力強(qiáng)度最大,是制約吸附器疲勞壽命的瓶頸,只要建立吸附器包含手孔接管的下部分模型就能滿足模擬分析要求。

吸附器實(shí)際載荷經(jīng)過適當(dāng)合理的簡化,下封頭、裙座及帶手孔的筒節(jié)所構(gòu)成的組合件,其載荷主要有:介質(zhì)壓力(過載處理為過載壓力),吸附劑側(cè)向壓力和重力,設(shè)備自重,手孔法蘭連接面施加螺栓載荷和墊片壓緊力,由介質(zhì)壓力引起的下封頭接管端部軸向力等。地震、風(fēng)、雪載荷,設(shè)備平臺、工藝管線等附件作用力等不予考慮。約束主要有模型縱向截面施加對稱約束和裙座底部截面施加豎向(y向)位移約束。

簡化載荷為五個載荷步,在第一個載荷步施加設(shè)計(jì)壓力1.57MPa;在第二個載荷步中施加過載壓力,局部產(chǎn)生塑性變形;在第三個載荷步中進(jìn)行卸載,產(chǎn)生殘余應(yīng)力;在第四個載荷步中加載最小工作壓力,取非正常工況下0.02MPa;在第五個載荷步中加載最大工作壓力,取非正常工況下的1.34MPa。

利用其結(jié)構(gòu)的幾何對稱性,根據(jù)模型的合理簡化,建立180°三維實(shí)體有限元模型,再加載載荷及約束,有限元模型如圖2所示。

2 模擬設(shè)計(jì)最佳過載壓力

以使筒體中的最大應(yīng)力強(qiáng)度最小這一觀點(diǎn)出發(fā),利用ANSYS模擬設(shè)計(jì)最佳過載壓力。在手孔補(bǔ)強(qiáng)鍛件與筒體交界的對角線處定義一條應(yīng)力分類線路徑,假設(shè)塑性沿此路徑發(fā)展,若在此路徑上獲得最小應(yīng)力強(qiáng)度值,則對應(yīng)過載壓力是最適宜的。在1.34MPa操作壓力下,分別取過載壓力2.08(水壓試驗(yàn)值)、2.13、2.18、2.20、2.23、2.25、2.28、2.33MPa進(jìn)行數(shù)值模擬和分析,統(tǒng)計(jì)見圖3。

由圖3可得,過載壓力為2.24MPa時(shí),定義路徑上最大應(yīng)力強(qiáng)度值最低。在1.34MPa操作壓力下,以2.24MPa為過載壓力進(jìn)行數(shù)值模擬,得最大應(yīng)力強(qiáng)度值為136.368MPa(最大剪應(yīng)力理論)或130.367MPa(最大畸變能理論),見圖4。

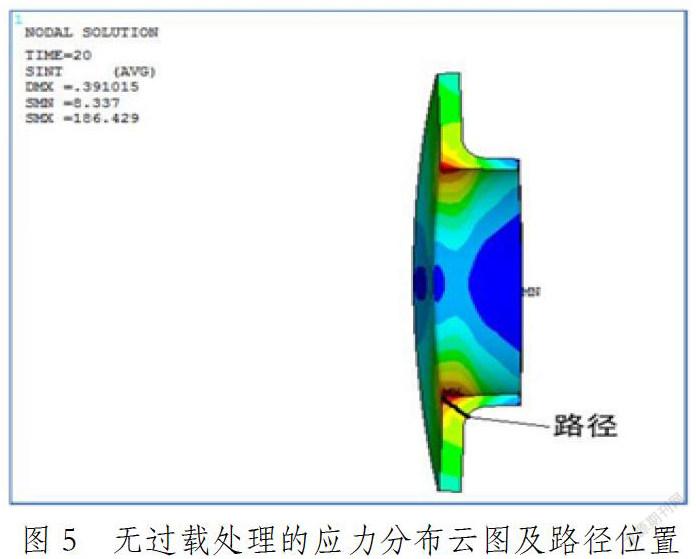

3 無過載處理下應(yīng)力情況

吸附器不做過載處理時(shí),以0.02~1.34MPa載荷步設(shè)置下,殼體上最大應(yīng)力強(qiáng)度位于手孔接管鍛件的內(nèi)側(cè)拐角處,其值為186.429MPa(最大剪應(yīng)力理論)或185.715(最大畸變能理論),見圖5。

4 結(jié)論

可見,當(dāng)實(shí)施2.24MPa過載內(nèi)壓處理后,過載處理使吸附器手孔接管鍛件內(nèi)拐角處局部屈服,形成局部塑性區(qū),卸載后產(chǎn)生殘余應(yīng)力。吸附器最大應(yīng)力強(qiáng)度值由185.715MPa(最大畸變能理論)降低到130.367MPa,應(yīng)力水平降低了30%左右。如若展開討論,過載處理后局部應(yīng)力集中處的平均應(yīng)力和應(yīng)力幅值均得到明顯的改善,疲勞壽命能提高一倍多。

過載處理技術(shù)對于提高壓力容器的彈性承載能力,提高材料的抗疲勞性能,節(jié)省材料都有著重要意義。可以看出,過載處理技術(shù)的實(shí)質(zhì)就是殘余應(yīng)力的應(yīng)用,利用預(yù)壓應(yīng)力來降低操作工況時(shí)內(nèi)壁的拉應(yīng)力水平,從而提高承載能力。

參考文獻(xiàn):

[1] JB4732-1995(2005).鋼制壓力容器一分析設(shè)計(jì)[S].北京:國家機(jī)械工業(yè)部,1995.

[2]姜學(xué)艷,劉慧穎.超高壓厚壁圓筒自增強(qiáng)處理有限元仿真與殘余應(yīng)力分析[J].化工裝備技術(shù),2010,31(1):15-17.

[3]趙少汴.抗疲勞設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1994.

[4]朱瑞林.壓力容器自增強(qiáng)壓力探討[J].化工設(shè)備與管道,2009(46):10-14.

[5]何榮春.鍋爐、壓力容器疲勞破壞淺析[J].鍋爐壓力容器安全技術(shù),2001(1):1-3.

作者簡介:

陳杰(1987- ),男,工程師,畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)過程裝備與控制工程專業(yè),長期從事壓力容器設(shè)計(jì)工作。