疫情防控期間高職院校線上教學(xué)的現(xiàn)狀、問題與反思

楊璐 江可

[摘要]疫情防控期間高職院校線上教學(xué)以直播與錄播的靈活交替、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的媒介融合、系統(tǒng)集成的顆粒化教學(xué)活動(dòng)為主要特征,存在資源建設(shè)遵循“供給思維”忽視“需求思維”、線上教學(xué)資源的整合與集成度較低、資源建設(shè)重“堆砌”輕“優(yōu)建”、線上教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控效果大打折扣等問題。基于此,要以“需求思維”為基礎(chǔ)強(qiáng)化協(xié)同規(guī)劃,以多媒體數(shù)字平臺(tái)一站式集成線上資源,資源建設(shè)從“多多益善”向“重質(zhì)重優(yōu)”轉(zhuǎn)變,健全教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控的技術(shù)支撐與制度體系等。

[關(guān)鍵詞]疫情防控;高職院校;線上教學(xué)

[作者簡介]楊璐(1990- ),女,山東聊城人,重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院,講師,碩士;江可(1992- ),女,河南洛陽人,重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院,助教,碩士。(重慶? 400712)

[基金項(xiàng)目]本文系2019年重慶市教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目“新媒體視域下高職院校學(xué)前教育專業(yè)教學(xué)資源開發(fā)與應(yīng)用研究”(項(xiàng)目編號(hào):2019-GX-197)和2019年重慶市高等教育學(xué)會(huì)“十三五”規(guī)劃一般項(xiàng)目“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)背景下高職學(xué)前語言教育混合式教學(xué)模式創(chuàng)新與實(shí)踐”(項(xiàng)目編號(hào):CQGJ19B169)的階段性研究成果。

[中圖分類號(hào)]G712? ? [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A? ? [文章編號(hào)]1004-3985(2020)13-0099-05

伴隨著新冠肺炎疫情攻堅(jiān)戰(zhàn)的打響,這場(chǎng)新中國成立以來傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件,給教育改革帶來了全面而深刻的影響。“疫情就是命令,防控就是責(zé)任”,大中小學(xué)推遲開學(xué),共克時(shí)艱。“停課不停學(xué)”成為疫情防控期間教育的強(qiáng)音與主流,線上課堂“硬核”走進(jìn)師生群體。這場(chǎng)突發(fā)的智慧教育方式變革將高職教育推向“線上教學(xué)革命”“線上學(xué)習(xí)革命”的風(fēng)口浪尖。如果說“疫情防控是對(duì)高等教育改革發(fā)展一次全面、系統(tǒng)的體檢”①,那么高職教育在此次“體檢”中展現(xiàn)了其作為“類型”教育而非“層次”教育的改革成果,同時(shí)也暴露了高職教育在面對(duì)線上教學(xué)突發(fā)教育訴求時(shí)的短板、不足與問題。

一、疫情防控期間高職院校線上教學(xué)的現(xiàn)實(shí)訴求

以全日制學(xué)生為主體的高職院校是疫情防控的重點(diǎn)場(chǎng)域,而線上教學(xué)是踐行“停課不停學(xué)”的現(xiàn)實(shí)訴求。

(一)線上教學(xué)是高職學(xué)生生命教育的客觀要求

教育是一門“人學(xué)”,不扎堆不聚集,是疫情防控的硬性要求。疫情期間遵守與踐行國家對(duì)疫情防控的指示精神,不扎堆不聚集,是高職院校踐行以人為本思想、踐行健康中國戰(zhàn)略的必然要求,同時(shí)更是對(duì)學(xué)生開展生命教育的生動(dòng)案例。面對(duì)自帶“互聯(lián)網(wǎng)基因”的“00后”高職學(xué)生,通過學(xué)生喜聞樂見的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒介開展線上教學(xué),在教學(xué)內(nèi)容中融入、嵌入生命教育的內(nèi)涵,以便捷方式引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識(shí)生命、敬畏生命、尊重生命、熱愛生命,引發(fā)學(xué)生對(duì)生命價(jià)值、生命意義的深刻思考,也是對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國主義教育、規(guī)則意識(shí)培養(yǎng)的客觀要求。

(二)線上教學(xué)是人力資本助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求

加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的必然要求和戰(zhàn)略任務(wù)。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),創(chuàng)新是重點(diǎn),科技是依靠,人才是關(guān)鍵,高職教育在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)中發(fā)揮著人力資本供給、技術(shù)技能推廣的重要作用。高質(zhì)量發(fā)展的要求與百萬擴(kuò)招的政策疊加,對(duì)高職教育人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)水平提出更高的要求。疫情期間經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增長停滯,但疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)和影響改變不了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀周期與客觀規(guī)律。無論是疫情期間迅速崛起的“宅經(jīng)濟(jì)”,還是疫情后亟待崛起的以迭代型新產(chǎn)品、新服務(wù)為代表的“后揚(yáng)經(jīng)濟(jì)”,均需要高職教育人力資本的強(qiáng)勢(shì)輸入與支撐,線上教學(xué)成為人力資本助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要。

(三)線上教學(xué)是消解高職教育資源分布不均的契機(jī)

互聯(lián)網(wǎng)與教育的有效融合,為緩解教育主要矛盾和破解教育熱點(diǎn)難點(diǎn)問題注入了新的理念和思維,帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。基于互聯(lián)網(wǎng)的教學(xué)為拓展優(yōu)質(zhì)教育資源創(chuàng)造了條件,教育資源獲取方式的多元與便捷可以有效促進(jìn)教育公平。疫情防控的突發(fā)性使線上教學(xué)成為最佳的現(xiàn)實(shí)選擇,在線教育不受場(chǎng)景和場(chǎng)地的限制,打破了傳統(tǒng)職業(yè)教育“線下”資源分布不均衡、教學(xué)方式相對(duì)固化、投入成本較高等方面的局限性。從職業(yè)教育資源供給而言,疫情雖為突發(fā),線上教學(xué)資源卻并非倉促制作上線。優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源的共享,一定程度上消解了高職教育資源在我國東部與西部、城市與鄉(xiāng)村間分配的不均衡,利于促進(jìn)教育公平的達(dá)成。

二、疫情防控期間高職院校線上教學(xué)的現(xiàn)狀

疫情防控期間線上教學(xué)打造了一個(gè)綜合維度下師生可自由發(fā)揮的個(gè)性化教學(xué)空間,將傳統(tǒng)的課堂教學(xué)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗫臻g多維度的方便快捷移動(dòng)互聯(lián)學(xué)習(xí)模式。

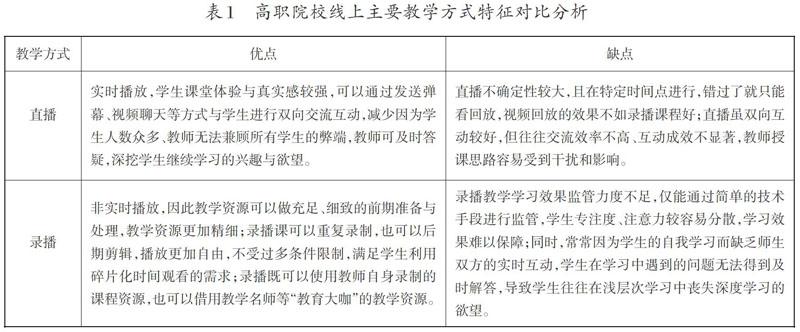

(一)教學(xué)方式:直播與錄播的靈活交替

從線上教學(xué)的主要方式而言,高職院校教師主要采用直播、錄播的方式。如表1所示,兩者在資源準(zhǔn)備、播放時(shí)間、錄制方式、互動(dòng)方式等方面,均存在一些差異。目前高職院校教師主要的線上教學(xué)方式既可以采用全程直播的方式,也可以采用錄播+課程輔導(dǎo)的方式,還可以采取直播與錄播靈活交替、多元選擇的方式。

(二)教學(xué)媒介:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的媒介融合

移動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”5G時(shí)代的到來,實(shí)現(xiàn)了智能移動(dòng)通信終端的大量普及,社會(huì)大眾逐步擺脫了固定 PC 的束縛和網(wǎng)絡(luò)不暢的苦惱,教育信息化成為大勢(shì)所趨。“無論是通信與 IT、移動(dòng)與固網(wǎng)等的技術(shù)融合,到文字、圖片、圖像、聲音、視頻等不同的介質(zhì)融合,還是報(bào)紙、電視等媒體信息的內(nèi)容融合”②,線上教學(xué)依托的數(shù)字媒介形式多種多樣,既有移動(dòng)客戶終端App產(chǎn)品,也有以網(wǎng)頁公眾號(hào)、PC網(wǎng)站為代表的教學(xué)平臺(tái),還有各層各類的國家級(jí)、市級(jí)教學(xué)資源庫、在線開放課程平臺(tái)。高職院校在線教學(xué)平臺(tái)主要以中國大學(xué)MOOC、雨課堂、騰訊課堂、釘釘、智慧職教、學(xué)銀在線、學(xué)堂在線為代表。

(三)教學(xué)資源:系統(tǒng)集成的顆粒化教學(xué)活動(dòng)

與傳統(tǒng)的線下課程資源不同,基于線上學(xué)習(xí)者的認(rèn)知特點(diǎn)和注意力駐留規(guī)律,短小精悍的碎片化、顆粒化教學(xué)資源成為線上教學(xué)知識(shí)點(diǎn)的最佳呈現(xiàn)、編排方式,以此為基礎(chǔ)的教學(xué)活動(dòng)也呈現(xiàn)顆粒化的特點(diǎn)。“信息化教學(xué)資源的顆粒化是基于一定的教學(xué)目標(biāo),圍繞若干個(gè)知識(shí)點(diǎn)或技能點(diǎn)有序重構(gòu),具有一定級(jí)別的相對(duì)完整、穩(wěn)定的信息化教學(xué)資源存在形式。”③高職教育聚焦“實(shí)踐”“技能”的教學(xué)特點(diǎn),多要求其線上課程資源以工作過程系統(tǒng)化而非學(xué)科知識(shí)體系進(jìn)行知識(shí)點(diǎn)排布與串聯(lián)。

三、疫情防控期間高職院校線上教學(xué)存在的問題

在“停課不停學(xué)”的呼聲下,疫情防控期間高職院校在線上教學(xué)實(shí)施中做出了很多有益的嘗試,取得了一定的教學(xué)效果,但也仍存在一些問題,面臨一些挑戰(zhàn)。

(一)資源建設(shè)遵循“供給思維”忽視“需求思維”

以職業(yè)教育教學(xué)資源庫為主要代表的資源集成平臺(tái),其資源建設(shè)分布在不同專業(yè)中呈現(xiàn)明顯的不均衡性,資源建設(shè)遵循“供給思維”。生源較多、熱度較高、師資力量雄厚的熱門專業(yè)、骨干專業(yè)、強(qiáng)勁專業(yè)資源較多,種類多元且較為優(yōu)質(zhì)精細(xì),而社會(huì)發(fā)展需求度不高但目標(biāo)崗位職業(yè)角色必不可少的一些生源較少、尚在起步階段的小眾專業(yè)、冷門專業(yè)、新興專業(yè)資源較少,遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足線上教學(xué)的需要。而在資源內(nèi)容建設(shè)中,教師擅長什么就建設(shè)什么成為常態(tài),這在師生間的知識(shí)獲取途徑逐漸趨于對(duì)稱化的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,往往出現(xiàn)“對(duì)牛彈琴”的窘境。這種“供給思維”模式導(dǎo)致學(xué)生的真實(shí)需求被稀釋,以學(xué)生為中心的“需求思維”被忽視。

(二)線上教學(xué)資源的整合與集成度較低

高職院校線上教學(xué)依托多元媒介開展,由于高職教育的資源整合與集成度較低,人才培養(yǎng)方案中設(shè)置的課程教學(xué)往往需要通過多個(gè)不同的平臺(tái)方能完成。有的課程通過移動(dòng)客戶終端App進(jìn)行直播,有的通過網(wǎng)頁公眾號(hào)進(jìn)行直播,有的則通過國家級(jí)、市級(jí)教學(xué)資源庫和在線開放課程平臺(tái)等進(jìn)行錄播,資源分布的系統(tǒng)性、整合性、集成性不強(qiáng)。對(duì)學(xué)生而言,需要熟悉、登錄、下載多個(gè)平臺(tái)才能完成學(xué)習(xí)任務(wù),這在一定程度上造成了線上教學(xué)的低效,且對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的提質(zhì)增速提出了更高要求、更大挑戰(zhàn)。

(三)資源建設(shè)重“資源堆砌”輕“資源優(yōu)建”

高職教育目前的線上教學(xué)資源分布較廣,諸多的線上教學(xué)資源并未經(jīng)過精細(xì)的加工、嚴(yán)格的審核與系統(tǒng)的整合。建設(shè)者們往往本著“多多益善”的思路盲目建設(shè)上傳,出現(xiàn)了很多“濫竽充數(shù)”的低質(zhì)量、低相關(guān)、粗炮制的“糟粕”,不僅無法滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)需求,而且嚴(yán)重干擾教學(xué)進(jìn)度,影響教學(xué)效果。同時(shí),在高職教育線上教學(xué)資源建設(shè)過程中,并未充分發(fā)揮企業(yè)、院校的雙元主體作用,而依然是高職院校在“單打獨(dú)斗”,常常陷入“紙上談兵”的“尷尬”境地。此外,一些注重精準(zhǔn)實(shí)操與復(fù)雜場(chǎng)景實(shí)踐的課程項(xiàng)目難以通過簡單的線上教學(xué)平臺(tái)開展,需要依托較為復(fù)雜的虛擬仿真技術(shù)來進(jìn)行設(shè)計(jì)。當(dāng)前線上教學(xué)資源的呈現(xiàn)形式雖然比較多元,但多為文本、PPT格式、動(dòng)畫、視頻等,以3D打印、AR(Augmented Reality,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù))與VR(Virtual Reality,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù))為代表的虛擬仿真項(xiàng)目等媒體呈現(xiàn)形式偏少,且內(nèi)容的編排方式多以學(xué)科知識(shí)體系而非實(shí)踐項(xiàng)目任務(wù)、工作過程為主線,理實(shí)知識(shí)往往處于互相割裂的狀態(tài)。

(四)線上教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控效果大打折扣

“隨著我國從教育大國邁向教育強(qiáng)國,我國的教育發(fā)展方式正在發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變,即從以規(guī)模擴(kuò)張和空間拓展為特征的外延式發(fā)展,轉(zhuǎn)變到以提高質(zhì)量和優(yōu)化結(jié)構(gòu)為核心的內(nèi)涵式發(fā)展”④,高職教育也不例外。人才培養(yǎng)質(zhì)量已成為衡量高職教育辦學(xué)水平的核心杠桿。高職教育線上教學(xué)由于媒介眾多、師生“虛擬”互動(dòng)、教學(xué)方式靈活,對(duì)傳統(tǒng)教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)模式提出了新的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控往往通過督導(dǎo)、部門、學(xué)生“三元”開展,而線上教學(xué)的開展使督導(dǎo)與部門監(jiān)管難度較大,監(jiān)管往往處于“缺位”。無論是在直播還是錄播的教學(xué)方式中,線上教學(xué)每門課程均帶有特定的課程邀請(qǐng)碼、直播間號(hào)碼等“門檻”,督導(dǎo)以往線下隨機(jī)抽查聽課的方式難以在線上落實(shí),監(jiān)管成效大打折扣。

四、疫情防控期間高職院校線上教學(xué)的應(yīng)對(duì)與反思

新冠肺炎疫情對(duì)高職院校線上教學(xué)提出了挑戰(zhàn),認(rèn)真總結(jié)、反思疫情防控期間高職院校的在線教學(xué)工作,探究在推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合實(shí)踐中出現(xiàn)的問題,建立“互聯(lián)網(wǎng)+教育”“智能+教學(xué)”的新形態(tài),方能為疫情后的高職教育改革與發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(一)頂層設(shè)計(jì):以“需求思維”為基礎(chǔ)強(qiáng)化協(xié)同規(guī)劃

在高職教育線上資源建設(shè)過程中,要做好頂層設(shè)計(jì)與協(xié)同規(guī)劃,將“供給思維”轉(zhuǎn)化為“需求思維”。以“00后”為主體的高職院校學(xué)生心理發(fā)育尚未成熟,人格特性的可塑性較強(qiáng),心理沖突表現(xiàn)明顯,思想狀態(tài)積極、熱情、沖動(dòng)、前衛(wèi),熱衷于接受新生事物,他們的主體意識(shí)逐步覺醒,信息渠道多元、內(nèi)容多元,對(duì)喜聞樂見、新奇多元的教學(xué)方式與課程內(nèi)容感興趣,高職教育資源的建設(shè)規(guī)劃要關(guān)注學(xué)生的成長需求,面向?qū)W生的興趣點(diǎn)開展建設(shè)。同時(shí),線上資源建設(shè)還要關(guān)注專業(yè)調(diào)整隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求,強(qiáng)化協(xié)同規(guī)劃,即教育資源建設(shè)投入不僅要關(guān)注基礎(chǔ)雄厚的強(qiáng)勢(shì)專業(yè)、熱門專業(yè),還要注重民生領(lǐng)域、公益事業(yè)學(xué)科的小眾專業(yè)、冷門專業(yè)建設(shè),多看發(fā)展前景少看發(fā)展現(xiàn)狀,多看社會(huì)需求度少看專業(yè)熱門度,資源分配時(shí)少點(diǎn)“錦上添花”,多點(diǎn)“雪中送炭”。運(yùn)用大數(shù)據(jù)調(diào)研、模擬、預(yù)測(cè)高職教育專業(yè)調(diào)整的增長點(diǎn)、需求點(diǎn),通過“預(yù)見”專業(yè)調(diào)整方向預(yù)先謀劃高職專業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源建設(shè),大力扶持與社會(huì)發(fā)展方向高度契合的新興專業(yè)資源建設(shè),從頂層設(shè)計(jì)角度尋求高職教育線上資源的專業(yè)平衡點(diǎn)。

(二)媒介集成:以多媒體數(shù)字平臺(tái)一站式集成線上資源

以“智慧教育”為基本發(fā)展理念,以多媒體數(shù)字平臺(tái)有效集成分散的線上職教資源,通過規(guī)范資源信息分類標(biāo)準(zhǔn)、編碼準(zhǔn)則、元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)格式等,調(diào)動(dòng)、協(xié)調(diào)各方面職業(yè)教育線上教學(xué)資源參與整合,進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集、整理、搬運(yùn)、加工、集成,依托職業(yè)教育主題門戶一站式實(shí)現(xiàn)資源的集成與共享。在平臺(tái)服務(wù)模塊的設(shè)計(jì)中,“一方面要考慮隨著信息化技術(shù)的發(fā)展,平臺(tái)如何添加新功能適應(yīng)變化的需求;另一方面還要考慮各種子資源庫、自建庫以及引介的文獻(xiàn)、課程資源庫如何與平臺(tái)實(shí)現(xiàn)有機(jī)地結(jié)合起來”⑤。在平臺(tái)應(yīng)用功能的設(shè)計(jì)中,學(xué)習(xí)者支撐服務(wù)是首要與核心功能,應(yīng)充分了解學(xué)生用戶群體、社會(huì)用戶群體和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求,提供有針對(duì)性、個(gè)性化的定制服務(wù)。同時(shí),平臺(tái)的管理支撐服務(wù)、院校支撐服務(wù)、產(chǎn)業(yè)支撐服務(wù)也應(yīng)在功能設(shè)計(jì)中予以充分考量,以滿足不同群體的需求。

(三)資源建設(shè):從“多多益善”向“重質(zhì)重優(yōu)”轉(zhuǎn)變

自2010年啟動(dòng)以來,以職業(yè)教育教學(xué)資源庫為代表的高職教育線上教學(xué)資源建設(shè)已經(jīng)走過了10個(gè)年頭。當(dāng)今的職業(yè)教育在高質(zhì)量發(fā)展與百萬擴(kuò)招的政策疊加下,迎來了新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn),產(chǎn)教融合成為職業(yè)教育發(fā)展的主題。當(dāng)前的職業(yè)教育教學(xué)資源建設(shè),應(yīng)徹底摒棄“多多益善”的資源堆砌,向“重質(zhì)重優(yōu)”的建設(shè)方向轉(zhuǎn)變,完善資源的體系設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化與共享機(jī)制設(shè)計(jì);應(yīng)改變高職院校“一頭熱”的資源開發(fā)情況,充分發(fā)揮企業(yè)、行業(yè)、政府在參與資源建設(shè)中的多元主體作用,充分挖掘“產(chǎn)教融合型企業(yè)”參與職業(yè)教育資源開發(fā)的內(nèi)生動(dòng)力;應(yīng)挖掘與發(fā)揮線上實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目和人工智能AR、VR、3D打印的嵌入點(diǎn),以工作過程系統(tǒng)化的思路設(shè)計(jì)、篩選線上實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目,以人工智能技術(shù)開拓線上教學(xué)新空間;應(yīng)完善資源建設(shè)的“準(zhǔn)入”與“退出”機(jī)制,轉(zhuǎn)變以終結(jié)性考核為主的資源建設(shè)考核方式,增大資源過程管理、資源更新度、資源應(yīng)用效果、用戶反饋情況等方面指標(biāo)的考核比重,完善資源建設(shè)的過程監(jiān)督機(jī)制。此外,疫情防控期間大量非全日制、臨時(shí)性和彈性工作就業(yè)人員的涌現(xiàn),使“共享員工”成為共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代的流行產(chǎn)物,對(duì)高職學(xué)生的人才培養(yǎng)除其就讀專業(yè)對(duì)接的“首崗”職業(yè)能力提升外,還要注重學(xué)生的“知識(shí)多崗遷移”“能力多崗鍛煉”。

(四)質(zhì)量監(jiān)控:健全教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控的技術(shù)支撐與制度體系

健全線上教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)控,需要在技術(shù)層面將督導(dǎo)角色“無痕”嵌入,使督導(dǎo)在“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”“一對(duì)一”地進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量過程監(jiān)控時(shí)能夠以靈活、隨機(jī)的抽查形式展開。同時(shí),通過大數(shù)據(jù)技術(shù)將學(xué)生對(duì)線上教學(xué)的評(píng)價(jià)句詞進(jìn)行實(shí)時(shí)、有效抽取,運(yùn)用人工智能領(lǐng)域的NLP(Natural Language Processing,自然語言處理)進(jìn)行文本情感分析,使得學(xué)生在教學(xué)質(zhì)量測(cè)評(píng)中的一些真實(shí)想法、情感表達(dá)等通過大數(shù)據(jù)篩查反映出來,為海量主觀評(píng)語的分析提供實(shí)現(xiàn)路徑。此外,高職院校應(yīng)逐步健全線上教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控的制度體系,充分挖掘線上教學(xué)的特色,從線上資源建設(shè)、線上教學(xué)媒介、線上教學(xué)設(shè)計(jì)、線上教學(xué)組織、線上班級(jí)管理、線上教學(xué)效果等方面科學(xué)設(shè)計(jì)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控制度,并且關(guān)注疫情期間線上教學(xué)與疫情后線下教學(xué)之間的嵌入和銜接。

“疫情防控是給中國高等教育現(xiàn)狀的全面‘畫像和‘會(huì)診,更是高等教育深化改革的新動(dòng)能。”⑥高職教育占據(jù)高等教育的“半壁江山”,在現(xiàn)代職業(yè)教育的發(fā)展軌道上,線上教學(xué)依然任重道遠(yuǎn)。

[注釋]

①⑥劉向兵.疫情防控供給高等教育變革新動(dòng)能[N].中國教育報(bào),2020-03-16(5).

②薛鳳云,楊雨露.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的媒介融合[J].新聞世界,2013(2):69.

③王成,王麗萍,季榮,等.信息化教學(xué)資源顆粒化建設(shè)與思考——以浙江省在線開放課程“服裝面料認(rèn)識(shí)與鑒別”為例[J].紡織服裝教育,2017(4):294.

④趙應(yīng)生,鐘秉林,洪煜.轉(zhuǎn)變教育發(fā)展方式:教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然選擇[J].教育研究,2012(1):38.

⑤陳小焱.青海省科技信息資源集成利用與輔助決策平臺(tái)建設(shè)研究[J].中國管理信息化,2020(1):206.