林風眠藝術主張芻議

陳桃梅

關鍵詞:傳統文化;畫種;形式語言;中西合璧

一、弱化畫種的界限

19到20世紀,由于西方文化的滲透,在對中西文化藝術的對比中,中國文化界人士對傳統藝術進行重估與批判性的思考,開始了傳統繪畫與西洋繪畫孰是孰非的爭論,不同立場的人士表達了各自對中西藝術的看法。傳統的保守派認為中國藝術成績斐然,是可保存與發揚的國粹,認為“國粹宜保存”,堅決地反對輸入西洋畫法;提出“改良”“改革”“革命”等口號的改革派認為“中國近世之畫衰敗極矣”,理應采用西洋畫法中的寫實主義精神,摒棄抄襲古人的陋習及“不求形似”的思想觀念;折中一派認為中西方繪畫有各自的優點和缺點,應取長補短,相互融合,進而發展中國繪畫。林風眠當屬折中一派,其主張在保持中國傳統繪畫精神的前提下,在技法上融合西方繪畫的表現形式,進行中西調和,尋求中國藝術復興的道路。林風眠認為應該從繪畫的本質出發去思考問題,繪畫的本質是沒有所謂的中西之分的,中國繪畫有它可以成立的要素,如人物畫表現中的曲線美、對物象單純化的提煉、山水畫中時間變化的把握等。林氏認為重要的不是區分彼此,而是互相認識,取長補短,以利于藝術的創造。這種弱化畫種界限、只關注繪畫形式語言的思想是其一生“中西融合”藝術的探索。在林風眠的思想觀念里,民族文化藝術的發展與壯大,必定是以本民族的固有文化為根本,且應不斷吸收外來文化進行融合再謀求創造和發展。由此可見,林風眠認為對于中西繪畫的爭論是沒有多大意義的,而繪畫中表現形式的改變才是我們關注的重點,是兩種文化的借鑒與吸收問題,更不應存在界限。

林風眠認為中西藝術的共性才是藝術產生的根本,而不是某文化發達時代的產物,是人類情緒沖動的表現,承載并調劑著人類生命中的喜怒哀樂等復雜情感。這些情感的表現在藝術創造上需要一定的技術與方法。由于環境地域、工具材料、歷史人文等各方面的影響,中西藝術表現的方法不盡相同,這些不同“決不能影響到藝術的派別與所表現的美的趣味上面”[1]54。林風眠更進一步說道:“所謂的派別者,系各民族趣味與嗜好之不同,因而發生相異的現象。”[1]54從林風眠的思想觀念中不難看出,其是以人類內在情感的需要為出發點,以繪畫的本質內容為目的,主張消解中西畫種界限,取長補短,以豐富多樣的藝術形式服務于情感表現。

二、對繪畫形式語言的推崇

在林風眠的藝術生命里,無論是在理論上還是在繪畫實踐上,他對形式語言都有著深刻的思考與探索。從其“藝術為人類情緒的沖動,以一種相當的形式表現在外面。由此可見,藝術實系人類情緒得到調和或舒暢的一種方法”[1]5的論斷中,我們至少可以得出兩個結論:一方面,藝術需要一定的表現形式;另一方面,藝術是感情的歸宿。后者可以說是林風眠畢生的藝術目標,前者是其繪畫形式語言追求與探索的方向。他始終認為藝術是“美”與“力”的化身,可以撫慰苦難的心靈。

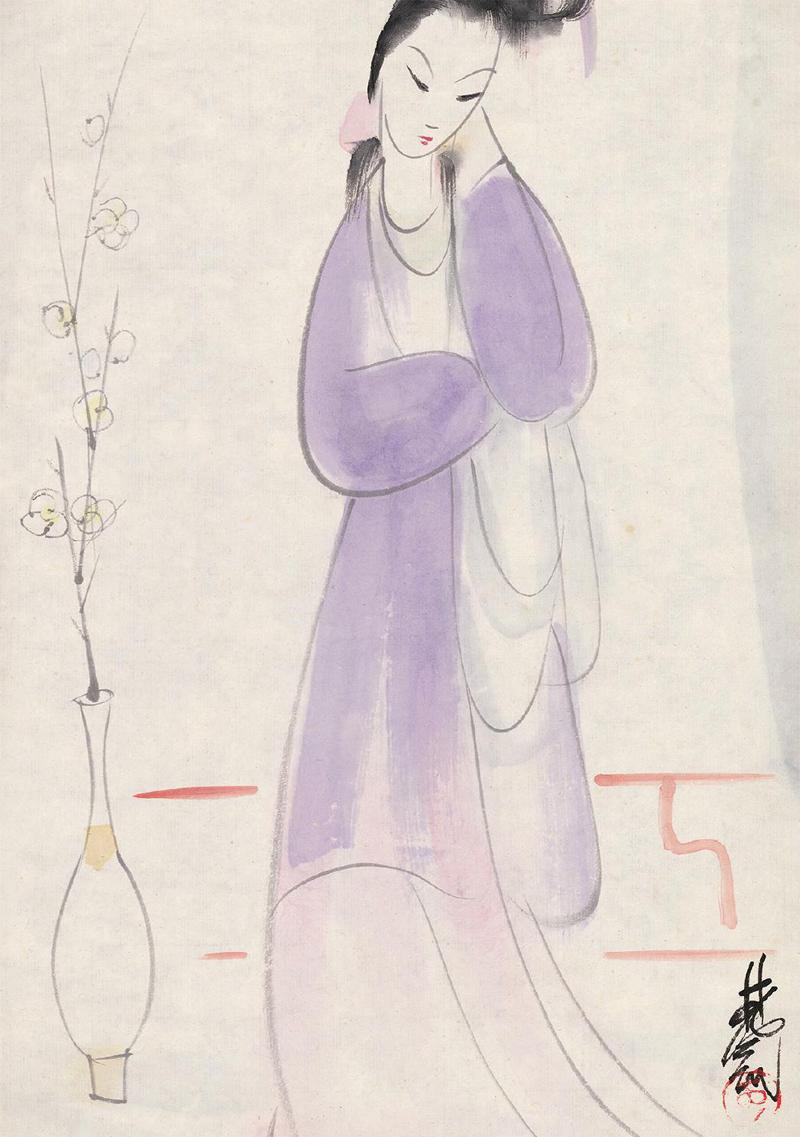

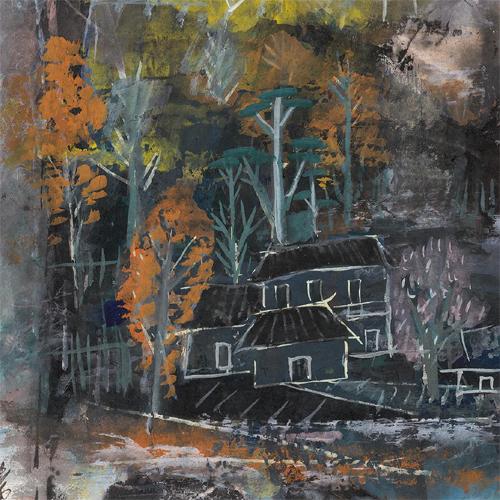

20世紀,中國畫衰落論是流傳很廣的觀點,林風眠也持有相同的看法。究其原因,林風眠認為現代國畫較少關注藝術家自身的情感變化,因襲前人為多,且受到畫論、畫法等約束,導致幾乎沒有自我創造,繪畫形式也相對不發達。所以,我們在林氏的實踐中可以看出,其繞過明清文人畫的程式,注重對唐宋以前的繪畫以及民間藝術形式的學習。其認為中國象形文字是以曲線為主導的書畫形式,不但有對自然的模仿,它的構成還包含了想象的意味;認為魏晉、六朝、唐宋時代的繪畫之所以輝煌,其中一個原因是“繪畫形式上的尋求,以自然界的形象為中心”[1]120。在其山水畫實踐中,顯而易見的是其對時間的表現。這是其飽覽山水后所形成的一種心中的形象,是抒情式、寫意式的,是在社會共性的認識上更加注重個人經驗的表現。林風眠認為西方繪畫除了注重對時間的表現及注意到自然界光色的微妙變化外,在對物象單純化的抽象處理上也呈現出結晶式的姿態,繪畫形式相對豐富。因此,林風眠在戲劇類的人物創作上注重表現動作的寫意性,戲曲人物的裝飾、寫意性的姿態、意味化的面譜、動作步伐也是其形式探索的對象。其將具象人物提煉為單純幾何形式的對比組合等,在畫面上追求單純結構的形式。林風眠也認為西方的繪畫形式雖然豐富,但容易流于機械化,反而難以表達多變的情感。在認識到中西繪畫的不同后,林風眠開始嘗試在西方繪畫形式中融入中國式的抒情意味。在其靜物作品中,林風眠對空間進行平面分割,用粗重的線勾勒輪廓,設色濃重與明亮并舉,借鑒了西方平面構成的形式,卻有東方的水墨韻味。林風眠筆下的藝術形象大多源于生活,有一定的可辨性,郎紹君稱其風格與“表現的寫實主義相接近”[2]是很貼切的。

在創作上,林風眠對形式語言的追求有多方面的原因:本身的西學素養使然;對中國唐宋以前藝術的向往;受到壁畫、民間藝術、瓷繪等藝術的影響;來自對生活的直接經驗與感悟。按照林風眠自己的話說,其創作的西湖風景畫是僅憑收集的材料及記憶以技術經驗完成的。這種創作方式與傳統的國畫家“搜盡奇峰打草稿”的方法是很接近的。

三、中西合璧的改革路線

林風眠在留學法國之前,學習的大多是傳統繪畫。1958年,他對訪問者回憶起自己的學畫經歷時說:“七八歲開始學畫,是以《芥子園》開頭的,掌握了中國畫規律,工筆(花鳥)、山水都會畫,學會了中國畫的科班。”[3]林風眠對繪畫的學習以傳統的《芥子園畫譜》入手,可以說對傳統繪畫技法有一定的掌握。幼時傳統繪畫的啟蒙,土生土長的成長經歷,對形成其中國式抒情的繪畫風格有著深層的影響。在留學期間,他廣泛學習和汲取西學的營養,并在其師的啟發下重新挖掘中國藝術傳統的有益成分。這些成分就是林風眠所說的中國畫可以成立的要素,可以彌補“西洋畫”之所缺,從而確定自己中西調和的藝術道路。

在當時的社會環境,中國人的自信心受到打擊,傳統藝術衰落論得到大多數人的認同,救國圖強成為有識之士共同奮斗的目標。比起保守派和改革派,林風眠的藝術實踐與藝術建樹是中庸的,他在表現形式與表現內容上對中西方藝術進行了深入研究。他認為西方藝術表現形式相對發達,但因以客觀表現為主,落腳點不是表現主體的情緒與生命狀態,所以表現過于機械化而缺失主體的抒情;中國藝術傾向于主體精神的表達,但因為表現形式與表現手法的單一與不發達,而難以實現對內容進行淋漓盡致的表現,中國繪畫作為消遣的“戲筆”方式是衰落的根本。基于對中西繪畫的異同與強弱之處的深刻認識,林風眠明確提出自己對中國繪畫發展的新思路。他說:“西方藝術是以模仿自然為中心,結果傾于寫實一方面;東方藝術是以描寫想象為主,結果傾于寫意一方面。藝術之構成,是由人類情緒上之沖動,而需要一種相當的形式以表現之。前一種尋求表現的形式在自身之外,后一種尋求表現的形式在自身之內,方法不同而表現在外部之形式,因趨于相異,因相異而各有所長短。東西藝術應溝通而調和,便是這個緣故。”[1]13他認為如果在中國繪畫中注入新的生命力,最好的方法便是采用西方藝術表現形式之所長,補己之所短,保留自身傾向主體表現之所長,這種“中西合璧”便是最根本的出路。

對于時弊的認識,林風眠也是清醒的。他認為藝術能給人以心靈的安慰,讓人忘卻人生的苦難。他還提出藝術是人間和平的給予者的論斷,于是創作真正的“美”和“力”的藝術作品,復興中國繪畫藝術成為其追求的理想。可以說,林風眠將中西調和作為理想的實現方式。他以漢唐時代為例子,認為一個民族文化的光輝燦爛必定是以本民族文化為根本,并應吸收外來有益的文化,漢唐時代以曲線美為主要表現的繪畫就是受到外傳佛教的影響。林風眠在中西藝術的異同上做了深刻的闡述,認為藝術都是源于情緒的沖動,沒有本質的區別,而民族趣味、環境、宗教等因素造就了藝術表達方式的異同。中國藝術長于抒情,西方藝術長于表現形式,林風眠認為都是可貴的優點,恰好是可以互相補充的。在西方文化強力植入時期,林風眠主張盡量吸收西方藝術中的新方法,應拋棄束縛個性情感表達的模仿和抄襲的舊觀念,結合本土原有的優秀傳統文化去進行藝術創造,此等認識在當時是獨到的。