“材料導熱系數的測定”延伸的本科生創新思維培養

付萍

摘? 要:在培養本科生創新思維能力和實踐能力的執行過程中,從“材料導熱系數的測定”實驗出發,引導學生發現復合材料的導熱系數低于其理論值,并引導學生結合理論知識分析其原因,在查閱相關文獻的基礎上,通過實驗設計改善和調控材料的導熱系數。在此實踐過程中,培養學生形成了“發現問題-分析問題-解決問題”的科學研究邏輯,激發出學生的創新思維能力。文章闡述的引導方式,為學生創新思維能力的培養提供了系統的借鑒方法。

關鍵詞:創新思維;實驗設計;導熱系數;科學研究邏輯

中圖分類號:C961?? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2020)30-0046-05

Abstract: During the process of cultivating the innovative thinking and practice ability of undergraduates, through thermal conductivity measurement experiment of material, the students are guided to find the thermal conductivity of composite materials is lower than its theoretical value. Teachers inspire students to combine the theoretical knowledge to analyze the reasons for this phenomenon. And then students try to improve and tune the thermal conductivity of composite materials by the experiment design on the basis of literature review. The process helps students to form the logic of scientific research including discovering, analyzing and solving problems, which stimulate students' innovation ability. The guiding mode elaborated in this paper provides a systematic reference method for the cultivation of students' innovative thinking ability.

Keywords: innovative thinking; experimental design; thermal conductivity; logic of scientific research

創新能力的競爭是當代國際競爭的一個重要組成部分。習近平總書記在中國科學院第十九次院士大會、中國工程院第十四次院士大會上的講話強調,中國要強盛、要復興,就一定要大力發展科學技術,努力成為世界主要科學中心和創新高地。可見,創新能力對于國家的發展起著重要的推動作用。大學生作為推動國家發展和建設的主力軍,具備創新能力是對其作為新時代人才的基本要求之一。對大學生進行創新思維能力的培養,已成為國內外各高校培養學生的首要目標[1-2]。培養大學生的創新思維和創新能力,對高校教師的教學模式以及教學內容提出了更高要求。教師必須要不斷地掌握新的教育理念和教學方法,并且在實際教學中去進行實踐。實驗課教學是將理論知識與動手實踐緊密連接的重要環節,是實施全面科學教育最有效的形式,也是培養學生創新思維能力的一個重要平臺[3-5]。但傳統的實驗課程內容相對陳舊,方案設計單一,難以調動學生的主動性和積極性。探索如何在現有資源的基礎上,最大化的利用實驗課程平臺,將學生創新思維能力的培養貫穿其中,訓練學生的科學思維邏輯,是實驗教學面臨的挑戰。

一、實驗設計背景

在材料物理專業本科生專業基礎實驗教學環節中,設置并安排了“材料導熱系數的測定”這一物理性能測試的實驗。在該實驗環節中,要求學生采用穩態法測試材料的導熱系數,在教師的指導下學習并掌握導熱系數的測試原理,通過實踐操作,學生能逐步熟練地掌握對常規材料導熱系數的測定,譬如金屬、陶瓷、橡膠、塑料等組分較單一的材料。學生通過導熱系數的測定,能將實踐內容和理論知識相聯系,學習到熱流傳輸在不同的材料體系中依賴的途徑是不同的:在金屬材料體系中,導熱機制是通過電子的跳躍來實現熱流傳輸的;在陶瓷、有機高分子等非電子傳輸體系中,熱流的傳輸機制是依賴于晶格振動的聲子實現傳輸的。因此,該實驗能滿足普通本科實驗教學環節,培養學生的基本實驗技能,并使學生掌握基本的理論知識。但單一材料導熱系數的測定內容主要是驗證和重復,無法實現創新意識和創新能力的培養。對實驗內容進行重新設計,結合科研前沿,激發學生的興趣,在實踐中培養學生的創新能力。

由于復合材料的研發與應用飛速發展,為了培養和提高學生的綜合素質,培養學生的創新思維,在實驗設置環節中,引入了復合材料導熱系數的測定。復合材料是由兩種或兩種以上化學和物理性質不同的材料組分組成的,各組分之間存在明顯的界面。相比于單一材料,在測定復合材料的導熱系數時,會產生新的科學問題。例如,制備聚氨酯/銅復合材料(其中金屬銅粉的體積百分比為40vol.%),銅的導熱系數為401W·m-1·k-1,測定的聚氨酯彈性體導熱系數為0.182W·m-1·k-1,根據復合材料導熱系數的共混法則,學生計算出聚氨酯/銅復合材料的理論導熱系數應為160.5W·m-1·k-1(0.182*60%+401*40%=160.5W·m-1·k-1)。但是實測的聚氨酯/銅復合材料的導熱系數為卻僅為0.80W·m-1·k-1,實測值遠遠低于理論值。

基于上述這一問題,針對材料類本科生創新能力的培養,老師在創新實驗環節中,可以通過三個階段的引導和訓練來培養學生的創新能力。第一階段:引導學生發現問題,復合材料中,導熱系數的實測值低于理論值;第二個階段:引導學生分析問題,為什么實驗值會低于理論值;第三個階段:引導學生解決問題,如何設計和改善復合材料的導熱系數。通過這三個階段的實驗、測試、結果與分析,來實現學生科研實踐和創新能力的培養。

二、創新能力培養的引導過程

(一)問題的發現(樣品制備及導熱系數測試)

將20vol.%的導熱填料(碳化硅、二硼化鈦、銅和碳納米管)分別與聚氨酯基體通過溶液共混,制備出聚氨酯/碳化硅復合材料、聚氨酯/二硼化鈦復合材料、聚氨酯/銅復合材料以及聚氨酯/碳納米管復合材料。其中,銅與碳化硅為顆粒狀,粒徑在500nm-4μm之間,二硼化鈦為片狀結構、尺寸在500nm-5μm之間,碳納米管管徑為40nm,長為5μm-15μm。導熱填料的導熱系數由小至大依次為:碳化硅、二硼化鈦、銅和碳納米管。然后,學生采用穩態法測試各種復合材料的導熱系數。實驗中,導熱系數的實測值與理論值如表1所示。

學生從上述導熱系數的測試數據中,可以總結出以下幾點規律:1.高分子基體添加導熱填料,其導熱性能得到改善;2.基體導熱系數改善的程度與導熱填料的導熱系數相關:導熱填料的導熱系數越高,復合材料的導熱系數越大;3.一維導熱填料對基體的導熱系數提高極為明顯;4.實測值均小于理論計算值。

(二)分析問題(微結構表征)

學生結合復合材料的理論學習,可以知道,復合材料的性能與復合材料的界面有關。換言之,復合材料性能除了和組分有關之外,微結構對復合材料的性能影響是非常大的。

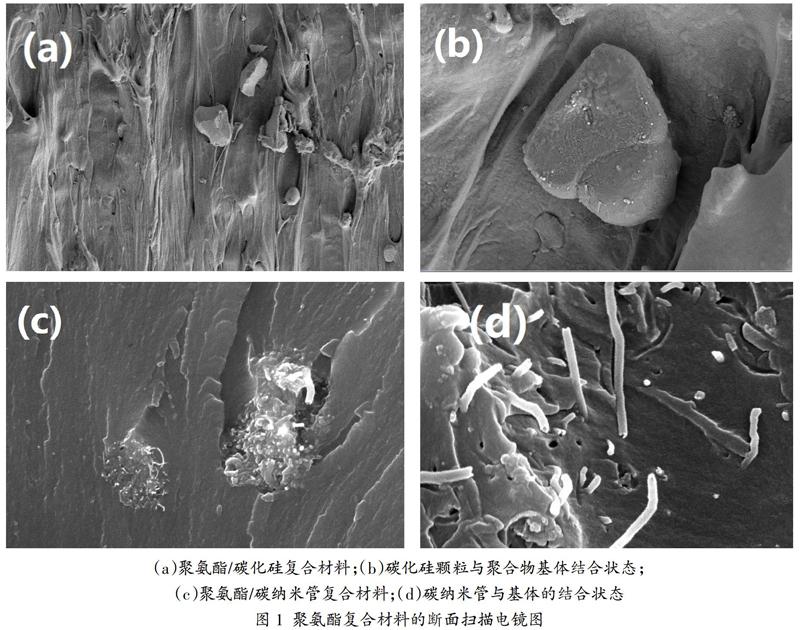

學生采用掃描電子顯微鏡觀察復合材料中基體與導熱填料之間的界面結合情況,如圖1所示。由圖1a可以觀察到,碳化硅顆粒在基體中團聚在一起,顆粒與基體之間存在空隙,證實了基體與填料的界面間有缺陷,界面粘結較差(圖1b)。從圖1c和圖1d可以觀察到,碳納米管與聚合物基體之間的界面存在空隙,界面粘結較差,同時碳納米管在基體中團聚較為嚴重。

根據熱流傳輸理論,在復合材料體系中,導熱填料在基體中形成有效的導熱網絡,熱流依靠晶格振動產生的聲子沿導熱通路傳播進行有效傳輸。但是,復合材料存在界面,由于高分子基體與無機導熱填料的模量不匹配,聲子在界面處易產生倒逆散射,減弱了熱流在界面處的傳輸,從而引起熱流傳輸受阻[6]。因此,復合材料的界面是影響復合材料導熱性能的關鍵因素。當基體與填料復合后形成復合材料,只要存在界面,熱流在復合材料中的傳輸必定受到界面的阻礙,這是引起復合材料導熱系數的實測值與理論值相差很大的原因。另外,界面上存在的孔洞以及粘結性差等問題進一步導致了實測值低于理論值。

通過積極引導,學生將理論結合實踐,可以歸納出導熱系數低于理論值的三大影響因素:1.導熱網絡路徑;2.界面處聲子模量失配,造成聲子散射;3.界面缺陷引起的聲子散射。

通過實測值與理論值的對比,引導學生發現影響復合材料導熱系數實測值低于理論值的關鍵因素。針對導熱系數的控制因素,老師需在現有基礎上,從界面問題出發,進一步引導學生查閱文獻、設計界面結構,降低界面的負面效應,繼而改善復合材料的導熱系數。培養學生解決問題的能力,是培養學生創新思維能力的關鍵一步。

(三)解決問題

基于導熱系數實測值低于理論值主要是由界面散射引起的,引導學生了解和關注現代社會技術的發展對高導熱系數材料的大量需要,鼓勵學生面對問題,迎接挑戰,研究和制備具有高導熱系數的復合材料。

學生通過文獻的查閱,了解到可以通過對導電填料進行改性,從而優化復合材料的界面結合。因此,從改善界面處熱流傳輸的角度出發,老師設計了相關的分組實驗。A組學生選擇聚氨酯/碳化硅復合材料作為研究對象;B組學生選擇聚氨酯/碳納米管復合材料作為研究對象。A組學生將硅烷偶聯劑KH550和填料碳化硅混合后在丙酮里攪拌24小時,然后將改性的碳化硅烘干,再與聚氨酯在溶液里共混形成均勻的溶液,經干燥后得到聚氨酯/碳化硅復合材料。B組學生根據文獻將碳納米管在混合酸中進行酸氧化,賦予碳納米管表面一定的羥基和羧基基團。然后再將改性的碳納米管與聚氨酯在溶液里共混,干燥后制備出聚氨酯/改性碳納米管復合材料。將兩種復合材料進行微觀結構表征和導熱系數的測試,并與原復合材料的結果進行對比。

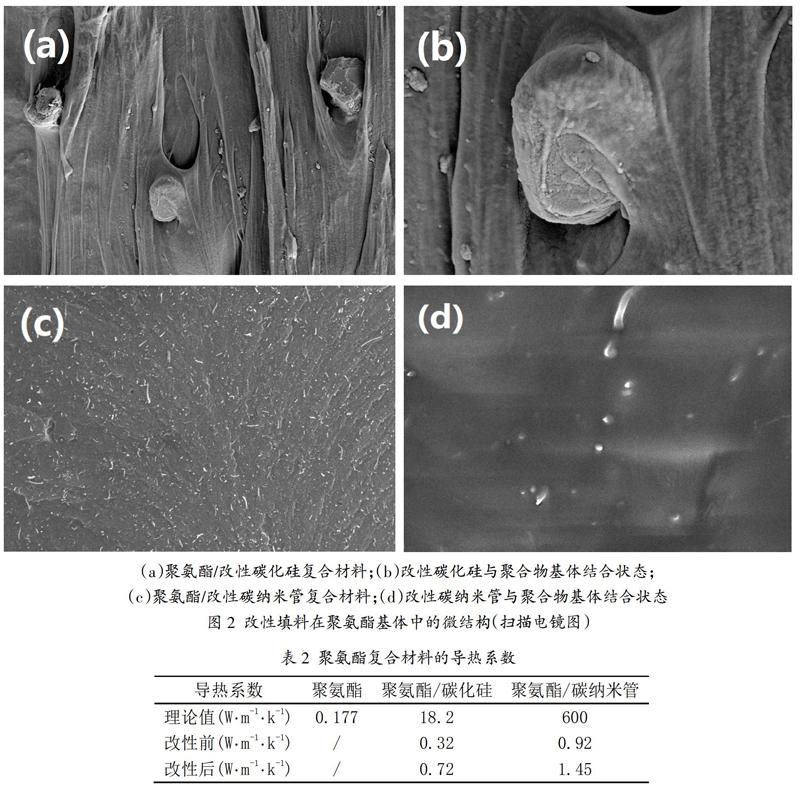

圖2a為聚氨酯/改性碳化硅復合材料的斷面掃描電鏡圖,從中可以發現碳化硅填料顆粒在基體中均勻分散,且顆粒與基體之間界面結合緊密(圖2b)。主要原因是碳化硅表面含有大量的羥基,能與KH550偶聯劑發生反應,使顆粒表面含有大量的胺基,該含胺基的長鏈與聚氨酯分子鏈之間具有很好的相容性,一方面能使碳化硅顆粒在基體中分散良好,另一方面使碳化硅顆粒與基體界面結合緊密。圖2c為聚氨酯/改性碳納米管復合材料的斷面掃描電鏡圖,可以看到碳納米管在基體中分散良好,且界面粘結良好(圖2d),這種良好的分散性及界面粘結性主要是由于碳納米管經酸氧化后,其表面的羧酸基團與聚氨酯基體基團之間具有良好的相容性引起的。

表2為20vol.%的導熱填料(碳化硅和碳納米管)改性前后的復合材料的導熱系數。從表中數據可以看出,當無機導熱填料表面被修飾后,相對于未修飾的無機填料填充的復合材料,導熱系數有較大地提高,這主要是因為無機填料表面被改性,與基體具有更好的相容性,以致在基體中具有更好的分散性,且界面粘結好;良好的分散性,是有效導熱網絡形成的保障;而強的界面粘結減少了界面缺陷,增強了基體與填料之間的相互作用,減弱了聲子散射,有利于熱流的傳輸(圖3)。同時,還可以發現,一維填料被改性后,導熱系數有了更大的增幅。這表明,一維填料被改性后,在基體中更易分散,有利于形成更好的導熱網絡通路。

但是,從改性后的實測值與理論值相比較來看,導熱系數實測值仍然低于理論值。這說明界面的存在及其他的一些缺陷的存在,仍然是阻礙熱流傳輸的制約因素。因此,需要進一步的界面設計和精細的制備工藝,來提高復合材料的導熱系數。

三、結束語

從“材料導熱系數的測定”專業基礎實驗出發,讓學生通過實驗發現復合材料導熱系數的實測值遠遠低于理論值這一現象,引導學生分析造成這一現象的本質原因,并引導學生從材料導熱的基本理論和物理本質出發,通過對復合材料的界面進行設計并進行實驗,解決或改善復合材料導熱性能存在的問題。通過這一系列的引導,有助于學生形成發現問題、分析問題和解決問題的科學研究邏輯,提高了學生的動手實踐能力和創新思維能力,具有可操作性。在材料類本科生創新思維培養過程中,具有很強的實踐意義和指導作用。

參考文獻:

[1]王峰,陳雪芹,陳健,等.科研帶動教學、促進學生創新能力培養的教學實踐——以哈工大微納衛星學生團隊培養模式為例[J].大學教育,2020(3):146-148.

[2]吳迎年,曹榮敏,陳雯柏.面向創新創業能力培養的學生創新實踐探索[J].實驗室研究與探索,2017,36(11):179-181,205.

[3]張立春,呂弋,衣曉鳳,等.在化學綜合創新實驗教學中引入科學研究的探索[J].實驗技術與管理,2019,36(12):191-196.

[4]劉漢蘭,陳浩,馬忠華,等.深化實驗教學改革 培養學生創新能力[J].實驗技術與管理,2006,23(5):16-17.

[5]馮元新,葉高翔,李祖樟,等.基于創新實踐能力培養的物理實驗教學改革[J].實驗室研究與探索,2018,37(2):228-230.

[6]馬傳國,容敏智,章明秋.聚合物基復合材料導熱模型及其應用[J].宇航材料工藝,2003(3):1-4.