教學做合一的建筑構造深化學習環境設計探索

莊少龐 王靜 冷天翔

摘要:建筑構造教學一般分為基礎學習和深化學習兩個階段,在深化學習階段如何有效融入創新實踐是建筑構造設計課教學改革的一個重要內容。建立教學做合一的學習環境,需要解決做什么和如何做的問題。教師可以合理安排專題教學內容,巧用不同教學法,建立因做施教、以做促學與在做中學的深化學習環境,同時結合實際情況靈活調整。專題講授可以達到以線帶面的教學效果,將知識學習擴展為方法掌握,重視實操體驗的互動式教學可有效激活學習熱度,創新實踐可促進建筑技術理論知識的吸收,培養整體設計思維。這些措施加上全過程建筑構造學習環境的拓展建設,可成為連接建筑設計主干課與建筑技術理論課的橋梁,提高專業培養質量。

關鍵詞:建筑構造;教學法;教學做合一;實踐教學;體驗式學習

中圖分類號:G6420;TU-4?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:1005-2909(2020)05-0067-08

強化實踐是當下國內高等教育的重要導向。陶行知先生很早便提出“教學做合一”的教育理念,認為“先生拿做來教,乃是真教;學生拿做來學,方是實學。”[1]在教學過程中引入“做”的環節,“做”是關鍵,教與學統一在“做”上,“做”可培養學生的主動精神。理論教學與實踐教學結合適應新時代大學生的學習狀態,“教學做合一”的理念可用于指導課程教學改革。教師作為學習環境的設計師,需要把握好“教”與“學”的關系,通過創新教學法來完善學習環境的設計[2]。理論課在教與學中引入“做”已普遍為教師所認同,通過實驗、實踐環節促進學生對理論知識的掌握及應用是教師樂于采取的教學模式,教師需要綜合協調教、學、做三者的關系,進一步創建“教學做合一”的學習環境。

一、改進建筑構造設計教學的實踐分析

建筑學專業教學中,建筑構造教學一般分為基礎學習和深化學習兩個階段,針對低年級較為簡單的建筑設計課題,講授建筑基本構件及相應構造,針對高年級較為復雜的建筑設計課題,講授較為復雜的特殊建筑構造,如與劇場建筑設計課題平行講授劇場建筑構造等。因此,課程安排上將建筑構造教學分為“建筑構造一”和“建筑構造二”,這種模式在國內建筑院校中具有普遍性。

建筑構造內容較為龐雜,深入學習難度較大。建筑構造教學在傳統上著眼于功能與性能的實現,對美學表現關注較少,學生較難將構造設計學習與形式表現關聯,存在一定程度上的脫節問題[3]。學科領域的發展使建筑設計課題的類型日益多元化,在高年級階段,建筑構造部分教學內容更適合設計課教師有針對性的講授,在壓縮專業總學時與知識講授課時的趨勢下,配合式的教學制約建筑構造課自身教學時序的安排,也無法從根本上解決建筑設計與建筑構造學習脫節的問題。因此,建設深化學習環境是建筑構造教學的關鍵問題。

華南理工大學建筑學專業在創新型人才培養體系構建中,以“厚基礎,深發展”為思路,將培養計劃演化為兩段式的教學結構,具體按照“3+2”的模式實施:前三年是專業通識階段,學生完成基礎知識學習和能力訓練,具備相應的理論基礎和專業素養;后兩年是專業深化發展階段,強調研究型設計能力的培養[4-5]。“建筑構造一”(建筑構造設計基礎)安排在二年級下學期,“建筑構造二”從原來的四年級上學期調整至三年級下學期,培養計劃對“構造二”的教學內容和教學方式進行調整,嘗試擺脫“構造二”僅作為“構造一”知識延展的教學模式,將建筑構造的第二階段教學與第一階段適當拉開距離,建筑構造基礎按建筑部件分項講授構造基礎知識,以培養整體設計思維為導向。具體來說,第一階段側重于了解與熟悉建筑基本構造及其原理,以構造的性能為重心,以知識講授為主,是側重知其然的階段;第二階段則關注建筑構造的生成邏輯,以問題為導向,構造性能與美學表現并重,知識講授與實踐操作并舉,是側重知其所以然并善用其然的階段[6]。在這一過程中,創新實踐如何有效融入建筑構造設計課成為教學改革的一個重要內容,針對課程“做”什么和如何“做”便是需要解決的問題。????????????????? 高等建筑教育

莊少龐,等 教學做合一的建筑構造深化學習環境設計探索

建造活動是當下建筑學學生樂于參與的課外活動,蓬勃發展的建造節成為各高校的交流平臺,有些已發展成國際性競賽[7]。近幾年,華南理工大學的“營造”活動先后以竹木等基本材料開展校際建造比賽,參賽作品顯示了學生豐富的想象力,也反映出學生在材料利用與構造設計上的發展空間。實操體驗增進對設計的理解,加深對材料性能的認識,但與系統學習相結合才能發展成綜合設計能力。因此,建筑構造設計教學有效結合實踐,適當面向學生科技活動愿望,有助于激發學生學習動力與實踐創新能力。從事建筑構造教學的教師將構造節點模型制作引入教學,設置實測繪圖的課程設計環節[8],開設獨立建造實習課等[9],積極探索理論結合實踐的教學方法以改進教學效果。

由“做”入手,探索結合創新實踐的理論課教學法是深化學習階段建筑構造教學改進的可行路徑,而啟發學生思維,通過實踐培養創造力需要進一步完善全程學習環境的設計,需要創新教學法使“做”更好地融入教學過程。

二、以構造設計實踐進一步完善建筑設計與建筑技術課程教學的橫向關聯

(一) 構造課的“做”作為建筑設計課的一種補充:重視設計創意的落地呈現

在教學時序上,開展第二階段的建筑構造教學時,專業學習時間已經過半,學生對設計有較為全面深入的了解,教學重點是培養學生將設計概念落實到建筑細節的能力,培養學生對材料的敏感性,使學生對節點構造具有相對清晰的認知。“做”可使學生逐步建立設計落地意識,為創意實現提供支持。

(二)構造課的“做”作為整合技術理論課的一個節點:基于技術性能的設計實踐

第二階段的建筑構造學習在建筑結構、建筑物理課程之后。相對建筑結構和建筑物理,建筑材料與構造是由建筑學背景教師主講的技術類課程,教學中引導學生建立整合性的技術設計思維十分必要。建筑構造教學可以綜合這些科目內容,安排適量設計訓練和創新實踐,使學生通過構造設計將技術課程所學貫通起來,掌握美學表現與構造性能綜合的方法,具備解決復雜工程問題的能力。

三、結合創新實踐的建筑構造課學習環境設計

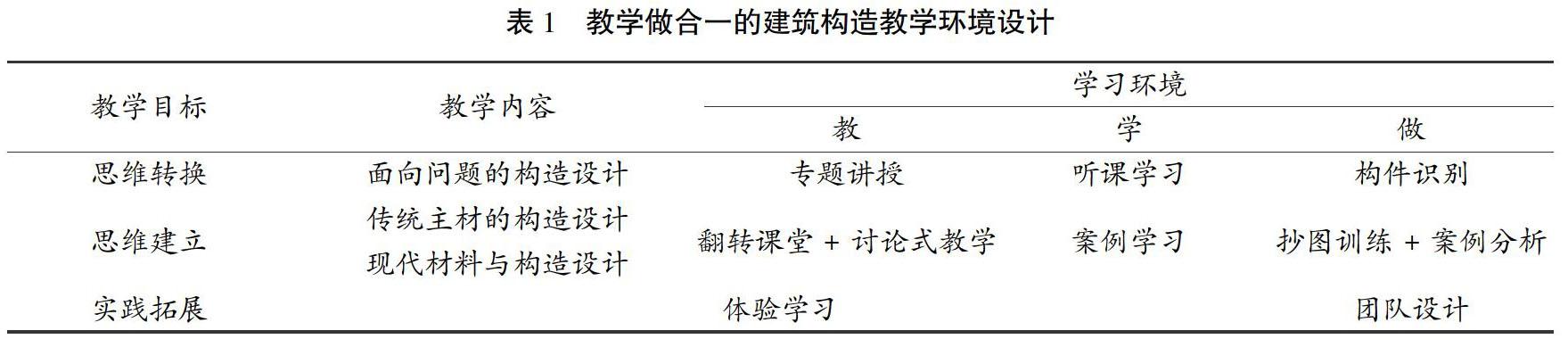

教師不僅講授知識,更重要的是作為學習環境設計者創新教學法。教學小組自2011年開始,采用相對開放的專題式教學,取得了一定的教學效果。近三年來,教學小組進一步結合課程內容優化調整,采用對應教學法,融合創新實踐,逐步構建“以做為中心,教學做合一”的課程學習環境。首先,轉變單純講授的教學模式、工地參觀的實踐模式及閉卷考試的考核方式,基于案例調研的翻轉課堂促進互動;其次,以研究、解決問題為導向,融入動手操作的團隊協作設計實踐,鍛煉學生解決復雜問題的整體思維和綜合能力,為實踐拓展提供支持(表1)。

(一)因做施教:專題教學為創新實踐融入提供可能

1. 解決專項問題的構造設計

培養學生創造性解決特定問題的設計能力對建筑構造教學至關重要。此專題以防水防熱為主要教學內容,以解決特定技術問題的整體思維與各構成部件的對應構造做法為重點,促進學生在構造設計學習上的思維轉換。防水、防熱是南方建筑需要解決的關鍵技術問題,這些專題以關注地域性技術問題為切入點,融合建筑熱工學知識,啟發綠色建筑設計技術概念,為高年級專門化學習作鋪墊。

2.現代材料與構造設計

此專題以表皮設計為主要教學內容,以玻璃幕墻與建筑復合表皮設計為教學重點,學習玻璃、金屬板及部分新型材料用于建筑外圍護結構的構造做法。建筑幕墻與建筑表皮構造需要關注性能與表現的綜合設計,有助于將建筑構造學習與建筑設計課的方案設計對接,使學生建立重視建筑構造的整體設計思維。

3. 傳統主材的構造設計

此專題以竹木構造為主要教學內容。隨著建筑師實踐領域的多樣化,這類輕型結構在既有建筑改造、裝配式建筑、敏感地區建造等領域應用日益廣泛,相關學習符合當下建筑設計領域的現實需求,頗有意義,并且這類傳統材料的構造設計實踐,在構造設計整體思維的培養上與現代材料并無二致。竹木是極富生命力的傳統建筑材料,學生可以結合建筑歷史、建筑結構與建筑物理所學了解材料運用,擴展對不同材料建造體系的學習覆蓋面。同時,竹木易于加工,便于進行建造實驗,可成為建筑構造設計學習與真實材料應用的對接口。

(二)以做促學:主動學習為創新實踐作鋪墊

1. 系統講授輔以應用練習

講授教學法(Lecture-Based Learning, LBL)作為專題教學的主要方式,與建筑構造基礎分建筑部件講授知識的體系不同,是以誘因為線索從建筑整體講授應對策略與構造做法,需要為學生提供一個系統整體的思路,因此,大班灌輸式教學模式在連貫性、準確性與系統性上更好。對于單向授課學生參與度不夠的問題,教師可配合講授安排構造部件應用的節點構造圖繪制練習。在防水設計部分,安排防水構件應用的節點設計練習;在建筑幕墻部分,安排幕墻節點大樣課堂抄圖練習。課內的構造繪圖練習促進學生主動讀圖,通過“設計”輸出,以做促學,加深學生對構造的理解,實時反饋學生學習效果,克服傳統期末考試在最后“一考了之”的不足。練習作業作為平時成績納入考核之中,促使學生重視。

2.通過案例分析加深學習

案例學習(Case Based Learning, CBL)以“教師設問、學生為主、調查研究”為基本思路,通過翻轉課堂調動學生積極性,提高學生獲取新知識的能力,促進構造設計思維建立,為后面的創新實踐作技術鋪墊。

在系統的課堂講授之外,學生通過案例分析加深對現代材料與構造設計專題的學習。教師安排學生在城市CBD區開展高層玻璃幕墻設計調研,選取一個案例對其幕墻構件節點從表現和性能兩方面進行分析。在竹構建筑專題中,教師系統講授竹材的歷史、加工工藝、構造類型與典型案例,安排學生分析竹建筑案例的結構系統與節點構造。學生需要整理“輸出”案例簡報,優秀簡報可在課堂分享,作為鼓勵,小組成員可獲得平時成績加分。

(三)在做中學:通過團隊協作鍛煉綜合實踐能力

1. 教學框架搭建

實踐教學鼓勵學生在做中學,以團隊為基礎的學習( Team-Based Learning, TBL)是其主要教學模式。以團隊為基礎的學習是在以問題為基礎的( Problem-Based Learning, PBL) 教學模式上形成的。PBL教學法以問題激發學生學習動力,引導學生把握學習內容,是以學生為中心的小組討論式教學。東北大學教師探索了PBL教學法在第二階段建筑構造教學的運用模式[10]。TBL教學法提倡學生自主學習,教師在過程中提供必要支持,讓學生在已有技能的基礎上解決復雜問題并總結反思。

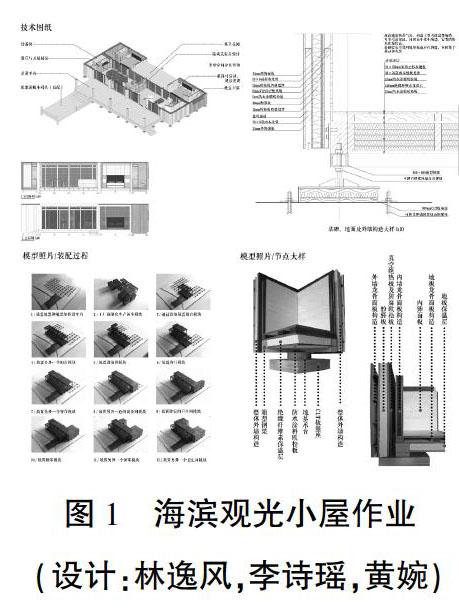

教師擬定創新實踐需要解決的問題,學生自主組建3~4人的小團隊,在協作完成整體設計方案的基礎上,完成若干節點的大樣設計圖紙,加上必要分析圖紙形成一份設計文本,此外需要制作1個整體模型和1個節點模型。將實操體驗引入構造設計學習,有助于加深學生對構造的理解,使構造教學不再刻板乏味。

課程共16個教學周,32學時。教師安排6個學時作為創新實踐的討論教學時間,其中調研、初步設計討論和深化設計討論各占2個學時,每環節間隔2周,整個設計過程為半個學期,給學生充分的課下設計與討論時間,保證成果的完成度。團隊協作模式加上適當延長工作時間,減少課業壓力,避免與設計主干課沖突。

2. 實踐課題設計

創新實踐是深化與檢驗學習效果的主要方式。建筑設計課是建筑學專業教學的中心主軸,理論課的教學是副軸,配合學生設計能力進階而安排,基于理論課教學開展的課題實踐需要體現這一教學定位。設計任務以解決技術問題為導向,不求大而全,突出材料與構造課程的重點,關注材料選擇與運用,設計成果要重視技術合理性(性能)、設計精美度(表現)、設計創新性(思維與表達)三個方面。創新實踐的課題設計還應體現節材、節能的設計思維,為后續高年級的綠色建筑設計專門化學習提供幫助。協作設計的團隊與成果還可成為部分學生申報學生研究項目、創新創業項目的基礎。

從配合建筑設計教學的角度,教學小組借鑒ETH的建筑設計教學模式[11],提出將構造設計實踐融入同期建筑設計作業的設想,但這種配合式的實踐教學在教學時序上缺少靈活性,由于三年級的建筑設計課題以個人完成為主,學生獨立完成自己設計方案的構造設計一定程度上增加了工作量,學生建筑設計方案的多樣化導致較難形成統一的課題成果要求,不易進行不同方案間的橫向交流,在成果評價上也會大幅度增加教師的工作負荷。教學小組最終放棄這一設想,采用統一設題的課題模式。

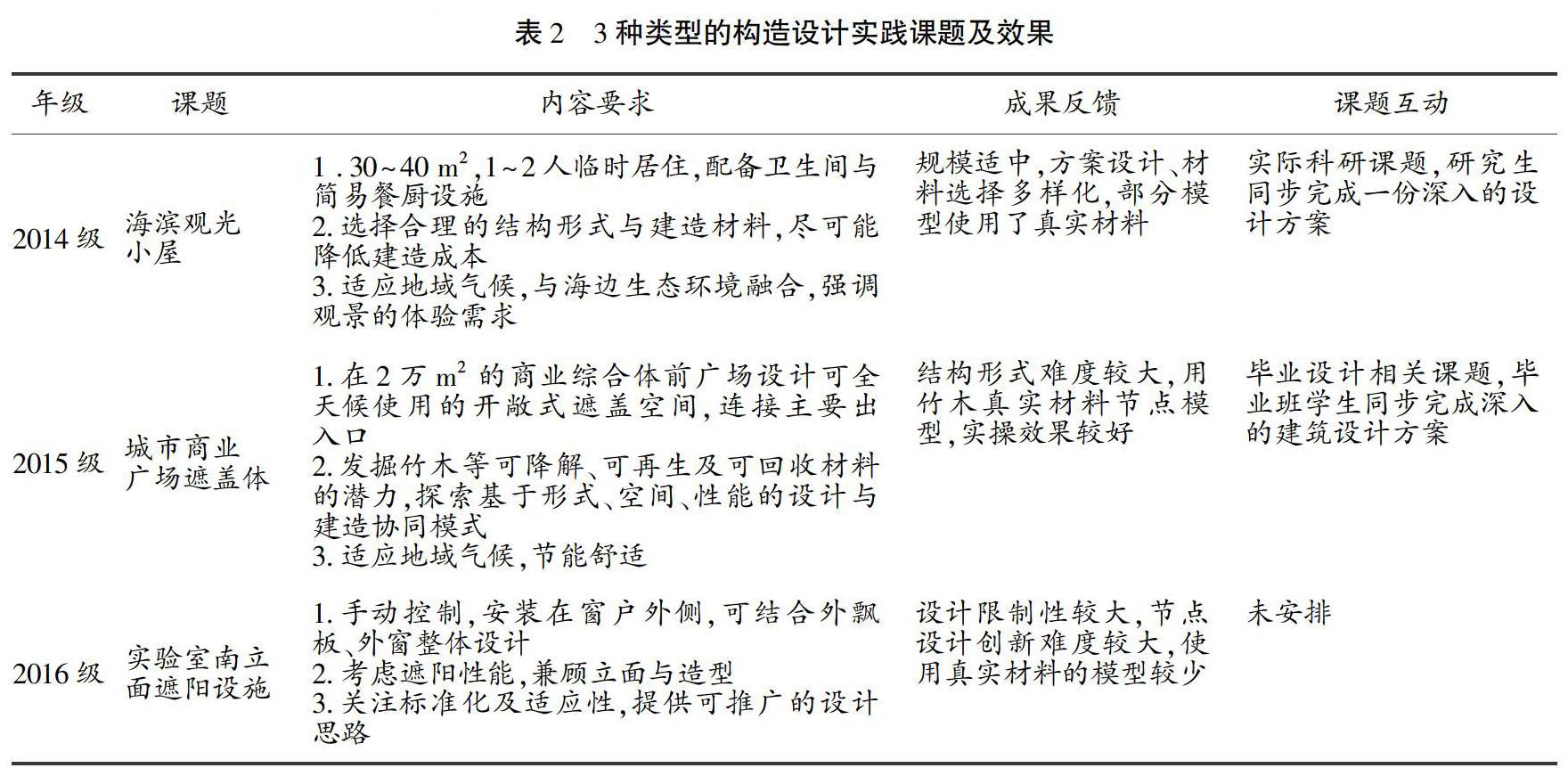

從控制工作量的角度考慮,近3年教學組嘗試了不同尺度的實踐課題(表2),如小型臨時建筑(圖1)、大型開敞空間遮蓋體(圖2)與外窗手動遮陽設施(圖3)。對三年級下學期的學生而言,其設計能力已經達到一定水平,課題規模大小對成果完成深度影響有限,而課題的開放度對成果的多樣性和創新性具有較大影響。對大班教學的理論課而言,多樣性與創造力的發揮頗為重要。大部分學生在整體設計思維上進步較為明顯,但圖紙表達上的進步則相對有限,需要在高年級的施工圖設計與業務實習階段繼續加強。據參加學院課程設計和畢業設計公開答辯的設計院院長、總師的反饋

,他們對學生能否準確繪制節點構造圖并不十分在意。因此,構造設計整體思維的培養與技術圖紙的完善表達之間,前者更應引起重視,教師在編制課題成果要求和評價標準時側重點也應是前者。

教師在教學中嘗試將學生課題與高年級畢業設計課題、研究生課題適度關聯,教師安排高年級學生同步工作,不同年級學生對同一問題開展不同深度的研究,教師在分別指導的過程中可相互引用,拓寬學生思考的視野。實踐表明,本碩、高低年級的課題互動可以輔助討論式教學,提高學生設計研究的活躍度。

3.討論式教學

討論式教學采用翻轉課堂形式,將團隊匯報、教師點評與學生提問相結合。交流互動打開學生的設計思路,教師結合設計中的代表性問題點評,啟發學生思考。

教師嘗試引入游戲化教學方式激發課堂活躍度和學生投入度,在匯報環節采用淘汰制,設計及匯報優秀的小組可進入下一輪匯報,作為激勵可獲得作業成績加分和模型制作補貼。教學實踐反映,學生的投入程度有所提升,但淘汰制需要更多的小組參與匯報討論,匯報內容常常過于類似或重復,更長的匯報時間降低了課堂效率,影響課堂氣氛,因此,討論式教學的頻度需要合理平衡。經過多次嘗試,階段成果討論先由學生提交匯報文件,再經過教師篩選與自由報名的方式確定課堂匯報交流的小組,并將討論式教學控制在6個學時之內。

在討論教學環節中,全體授課教師全程參與課堂匯報的交流互動。結合行業專家進課堂計劃,討論教學時邀請一線建筑師參與點評,使評價更為全面,對學生了解實踐領域大有裨益。

四、建筑構造學習環境的拓展建設

單純依靠兩門構造課程推動學生對構造設計的深度學習是有困難的,雖然建筑構造教學主要由建筑構造理論課承擔,但其他相關的理論課如建筑設計原理、建筑結構、建筑物理等或多或少也涉及建筑構造的內容。建筑設計課中,針對具體課題也會安排構造知識講座,為學生開展設計提供支持。

除相關課程的橫向支持外,建立建筑材料與構造學習的縱向線索頗為必要。專業培養計劃對課程設置和教學環節進行了相應鋪排,如,一年級“建筑模型與圖示語言”加入了材料與造型的作業環節,建立對材料特性與運用的實操體驗,二年級增加“建筑認識”實踐環節,結合參觀考察實地認識建筑構造,為二、三年級的建筑構造課程學習作鋪墊。高年級設計課程采用“專題設計”和專門化教學模式,為構造設計研究學習延伸到高年級提供了條件。學生在綠色建筑設計專題中開展基于性能的節點構造設計,在裝配式建筑專題中開展基于快速建造的裝配式構造設計研究等。由于設計能力的提高,高年級學生在構造設計研究的合理性、實施性上可以達到更高的完成度,連續的專題構造設計學習具有良好效果。

在課外實踐方面,除了參與院內的“營造”活動,部分學生還參加兄弟院校的建造節、國際高校建造大賽、國際太陽能十項全能競賽,以及相關構造研究的SRP項目等。學生還結合暑期社會實踐活動在鄉村開展實地建造項目,這些活動成為建筑構造設計學習的有機延展。

縱橫結合的課程內容和教學環節設置,形成開放多元的建筑構造分析與設計能力培養體系,課程教學與課外創新實踐的互動,進一步強化了學生在構造設計上的綜合實踐能力。華南理工大學建筑學院學生在參與建造類比賽中取得突出成績,學生設計并在地實施的“東江源環教中心”項目獲“2016WA中國建筑獎社會公平優勝獎”,華南理工大學建筑學院的學生團隊在“2018年中國國際太陽能十項全能競賽”中榮獲冠軍。這些成績的取得與全過程建筑構造學習環境的構建是分不開的。

五、結語

在專業理論課程教學中引入創新實踐環節,對教與學而言都意味著更多精力與時間的投入,工作量的增加能否給學習帶來正向效果取決于學習環境設計。從近幾年的教學實踐來看,以“教學做合一”的理念建立建筑構造設計深化學習環境是有效的。其一,在“教”上確立以問題為導向的教學思路,以建立學生的整體設計思維為教學目標,專題系統講授可以達到有的放矢、以線帶面的教學效果;其二,在“學”上以設計實踐為導向能更好銜接建筑設計課的學習,變知識學習為思維方法掌握;其三,“做”是連接教與學的關鍵,重視實操體驗的互動式教學能有效激活教與學雙方的主動性,通過創新實踐促進建筑技術理論的學習。教師通過不同的教學環節設計,巧用教學法,營造激發學習熱情的教學環境,加上縱橫結合的全過程建筑構造設計學習環境拓展建設,使“孤立”“乏味”的建筑構造教學成為連接建筑設計主干課與建筑技術理論課的橋梁,提高專業培養質量。

教學改革既是思維不斷推進的過程,也是不斷試錯的過程。學習環境設計需要不斷調整。教學小組在相對穩定的教學框架內,以動態思維持續更新教學內容,探索設計實踐融入的模式。一方面從教學角度出發,根據培養方案對專業知識結構和綜合能力培養的具體要求擬定專題教學內容;另一方面從學習角度,根據創新實踐成果評估教學效果,判斷學生對課題的興趣與投入程度,調整創新實踐融入教學過程的形式。

參考文獻:

[1]陶行知.中國教育的覺醒:陶行知文集[M].北京:群言出版社,2013.

[2]沈寧麗.OECD發布《教師作為學習環境的設計師:創新教學法的重要性》報告[J].世界教育信息,2018,31(10):76.

[3]呂小彪,鄒貽權,徐俊. 結合建筑設計課程的建筑構造教學探討[J].高等建筑教育,2011,20(2):86-88.

[4]孫一民,肖毅強,馮江,等. 厚基礎,深發展,國際化——華南建筑學人才創新能力培養的探索與實踐[J]. 城市建筑,2015(16):53-55.

[5]黃麗,莊少龐,孫一民,等. 整合實踐教學環節的高年級建筑設計教學模式優化探索——以華南理工大學建筑學院為例[J]. 高等建筑教育,2015,24(4):74-77.

[6] 莊少龐,王靜. 適應能力發展,契合地域特點——專題化建筑構造設計教學的思考[J]. 南方建筑,2015(3):79-83.

[7]“設計激活鄉村——2017國際高校建造大賽”[J].城市環境設計,2017(4):210-211.

[8]王雪英,許東,吳雅君.建筑構造課程理論與實踐教學整合方法研究[J].高等建筑教育,2014,23(4):100-102.

[9]姜涌,朱寧,宋曄皓,等.清華大學的建造實習——授課、設計、實踐三位一體的建筑構造教學模式[J].中國建筑教育,2015(2):12-17.

[10]陳沈. PBL教學法在建筑構造設計教學中的實踐[C]//遼寧省高等教育學會.遼寧省高等教育學會2017年學術年會優秀論文三等獎論文集,2017.

[11]吳佳維,李博,程博.從直覺到自覺——關于蘇黎世瑞士聯邦理工學院建筑構造教學的一次對談[J].城市建筑,2016(4):34-40.

Deepened learning environment design of building construction with

integration of teaching, learning and doing

ZHUANG Shaopang, WANG Jing, LENG Tianxiang

(School of Architecture, South China University of Technology, Guangzhou 510640, P. R. China)

Abstract:

Building construction course is generally divided into two stages of basic learning and deepened learning. How to integrate innovative practice effectively in the deepened learning stage is an important problem of teaching reform. To establish a whole learning environment of integrating teaching, learning and doing, the problems of what to do and how to do it need to be solved. Teachers can reasonably arrange the thematic teaching content, cleverly use different teaching methods to establish a learning environment of teaching follows doing, doing promotes learning, and learning in practice, and adjust it flexibly according to the actual situation. The thematic teaching can take some clues to lead the whole and extend knowledge learning to method mastery. Interactive teaching with good practice experience can effectively activate students learning enthusiasm, and innovative practice can promote the absorption of the theoretical knowledge of building technology and cultivate overall design thinking. With these methods and the whole process learning environment of building construction, building construction learning can be developed as a bridge between architectural main courses and building technology courses and the quality of professional training can be improved.

Key words: building construction; pedagogy; integration of teaching, learning and doing; practical teaching; experiential learning

(責任編輯 周 沫)

修回日期:2019-10-11

作者簡介:

莊少龐(1974—),男,華南理工大學建筑學院副教授,博士,主要從事熱帶現代建筑、城市更新、公共建筑設計研究,(E-mail) shzhuang@scut.edu.cn。