寧夏城鎮化發展:現狀、邏輯缺陷與實施路徑

王慶鋒 姜羽

摘 要:2020-2035年期間的15年時間,中國鄉村尤其是中西部地區的鄉村振興的重點是保底式的、基礎的,城鎮化的快速發展需要鄉村的穩定和保底。寧夏乃至尤其是西部大部分地區將仍然處于城鎮化發展階段,研究以寧夏城鎮化發展為藍本,指出了寧夏城鎮化發展的邏輯缺陷,提出了實施路徑。

關鍵詞:城鎮化;現狀;邏輯缺陷;實施路徑

為加快推進寧夏新型城鎮化,以《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》為城鎮化建設藍本,寧夏陸續出臺了《寧夏回族自治區空間規劃(2016—2030年)》、《自治區黨委人民政府關于加快推進新型城鎮化的意見》、《寧夏回族自治區新型城鎮化“十三五”規劃》、《自治區黨委人民政府辦公關于進一步推進戶籍制度改革的實施意見》等一系列重要政策文件,為全區城鎮化發展提供了頂層設計和政策保障。

一、城鎮化的概念與特征

1.鄉村、城鎮化

鄉村不僅是農村居民生活、生產、娛樂活動為一體的場所組合,也是“往上數三代你的祖宗也是農民”城市居民情感的歸宿。根據人口遷移規律,城鎮化過程是農村向城市遷移再到城市郊區遷移過程的前半段路程,是農村居民城市化、工業化的過程。城鎮化是指以不犧牲種植業(糧食作物生產和經濟作物生產)、畜牧業、林業和漁業生產,在保護區域人類聚落群體的經濟利益、社會效益和生態保護的基礎上,從市場出發,考慮經濟比較優勢和獲得成本的高低,先行產業過渡,以實現由原來的的農業依賴性到保障性,發展工業,最終達到服務業為主要業態的過程。城鎮化強調公共屬性,著眼農民,涵蓋城鄉,以實現公共服務體系的均等化和基礎設施一體化為過程和最低要求,實現共同富裕。

2.城鎮化的特征

從經濟地理學和區域經濟學的角度看,城鎮化一般指人口聚落群體在區域空間內的變遷過程,泛指農村人口大范圍地向城鎮遷移和流動的過程,從而引起一系列生產、生活和生態問題的現象。它有如下方面的特征:人口的遷移、城市面積的擴張、社會的變遷、經濟發展方式和生活方式的轉變和環境的改變。

二、寧夏城鎮化發展現狀

近年來,伴隨寧夏“一帶一路”建設、新時代西部大開發、內陸開放型經濟實驗區、銀川綜合保稅區等區域協調發展戰略的扎實推進,寧夏地區農業人口轉移市民化步伐加快,2019年12月,寧夏區常住人口694.66萬人,其中,全區居住在城鎮的人口為415.81萬人,城鎮化率為59.86%,居住在鄉村的人口為278.85萬人,占40.14%。進城落戶人口增加,使更多的農村人口轉變為城鎮居民,享受到城鎮基本公共服務和社會保障,真正實現由“鄉”到“城”的轉變。具體措施:大力促進城鄉融合發展,培養新型農民;因地制宜優化城鄉空間布局,建設一批優勢特色產業小鎮如可以依賴休閑農業、特色優勢產業、田園綜合體,發揮這些城鎮對鄉村的示范帶頭作用;推進公共服務屬地人口全覆蓋,保障符合條件的未落戶農業流動人口享受基本社保體系和公共服務體系。

1.人口增長穩中有升 區域增長差異明顯

2019年12月,寧夏回族自治區常住人口694.66萬人,占全國大陸總人口(全國大陸總人口140005萬人)的4.96‰,在全國34個省、自治區、直轄市、特別行政區中排名31位(后三位是青海、西藏和澳門)。其中,銀川市229.31萬人,石嘴山市80.59萬人,吳忠市142.25萬人,固原市125.05萬人,中衛市117.46萬人。在22個縣(市、區)中,人口增速最高的為金鳳區,增長9.01%;最低的為青銅峽市,增長0.08%。

2.勞動年齡人口比重下降? 川區人口增速明顯

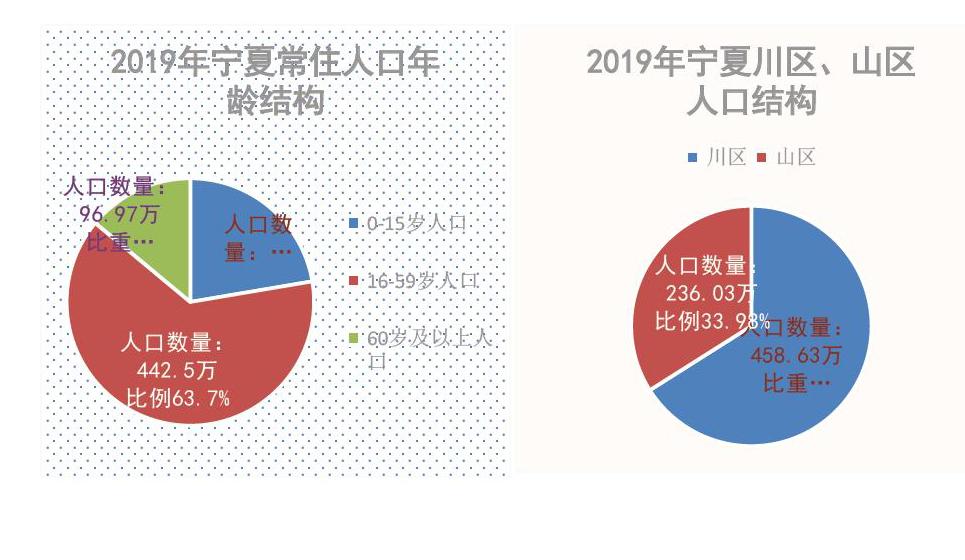

2019年12月,寧夏全區常住人口694.66萬人,0-15歲人口為155.19萬人,占總人口的22.34%;16-59歲人口為442.5萬人,占63.7%;60歲及以上人口為96.97萬人,占13.96%。自2017年起,寧夏勞動年齡人口的比重連續3年下降。

2019年12月,山區9縣(區)常住人口為236.03萬人,占全區常住人口的比重為33.98%,比2018年末增加1.47萬人,增長0.63%,比重下降0.11個百分點;川區常住人口為458.63萬人,占66.02%,比2018年末增加5.08萬人,增長1.12%,比重上升0.11個百分點。隨著銀川都市圈以及沿黃城市帶的大力發展,川區人口比重上升,增速快。

3.寧夏產業-就業結構演進

新中國成立以來尤其是改革開放以來,寧夏同全國其他省區一樣,三次產業結構模式同樣經歷了“一、二、三”→“二、一、三”→“三、二、一”的結構演化。1949年全區三次產業結構比為84.1:3.5:12.4,直到1970年,第二產業在經濟總量中的比重超過第一產業和第三產業,三次產業的構成為31.7:41.6:26.7。1978年三次產業結構為23.5:50.8:25.7,隨著工業化進程的加快,從1998-2012年,全區工業增加值年均增長14.1%,2012年全區三次產業結構為8.0:49.7:42.3。黨的十八大以來,調結構、保環境,三次產業結構更加合理,2018年全區三次產業增加值的比例為7.6:44.5:47.9。

由于資源稟賦、地理位置、政治經濟、文化歷史因素影響,寧夏五市區域經濟發展差異顯著,從五個地級市經濟總量占全區比重看,2018年,銀川、石嘴山、吳忠、固原、中衛市生產總值分別占全區總量的50.7%、16.2%、14.3%、8.1%、10.8%。銀川市所占比重為50.7%,歷史因素縱向對比,比1978年提高17.6個百分點。從一、二、三產業比例關系看,2018年與1978年相比,五個地級市第一產業增加值占生產總值比重均有明顯降低,銀川、石嘴山、吳忠、固原、中衛市第一產業所占比重分別降低17.2個、11.7個、20.0個、46.6個、34.9個百分點;第三產業增加值占生產總值比重均有明顯提高,分別提高24.6個、19.4個、14.5個、33.5個、19.5個百分點。

三、寧夏城鎮化的邏輯缺陷

1.產業支撐不足 城鎮聚集能力較弱

由于先天資源稟賦較少,經濟基礎薄弱,寧夏全區產業與城鎮融合、協調發展不夠,新中國成立以來,寧夏一直依賴于傳統能源工業和“天下黃河富寧夏”的農業發展經濟。由于技術落后,土地資源肥力匱乏,產業規模整體較小,依靠傳統農業和能源工業吸納人口進城作用不夠明顯。沿黃城市帶產業布局統籌不足,同質化問題比較明顯,園區土地集約利用率不高、單位產出效益偏低。中南部城鎮產業聚集能力弱,縣域經濟發展不充分,縣城對周邊村鎮輻射帶動作用不明顯。

2.戶籍城鎮化水平較低 城鎮化質量有待提升

2015年,寧夏全區城市(縣城)、建制鎮建成面積分別為630.22平方千米和168.77平方千米。常住人口城鎮化率為55.23%,戶籍人口城鎮化率為40.60%,由于資源的限制,有相當一部分進城未落戶常住人口不能充分享受社會公共服務保障和基礎設施體系。在新型城鎮化政策鼓勵下,農民進城購房意愿較強,但受傳統思想、農村土地作用(社會保障,蓄水池)、惠農政策、城鎮就業后顧之憂等因素影響,農業人口進城落戶積極性不高,城鎮人口“二元化”現象制約城鎮化綜合質量的進一步提升。

3.基礎設施較為薄弱 城鎮特色不明顯

我區城鎮基礎設施建設相對滯后,除人均道路、公共綠地面積排在全國前列外,污水和垃圾處理率、排水管道密度等多項指標處于全國中下水平。縣城以下建制鎮基礎設施水平偏低,個別縣城也存在供排水設施不完善等現象。城鎮特色不突出,風格不鮮明,歷史風貌保護和文脈延續不夠,可持續性發展能力較弱,經營理念和經營模式亟需改進。

4.交通網絡不完善 城鎮之間聯系不緊密

我區處于全國主要鐵路運輸網絡邊緣,是全國為數不多未開通高鐵的省區之一,國際、國內航線不足,尚未形成體系完善的快速立體交通網絡。自銀川中衛高鐵開通以來,沿黃城市帶(銀川-吳忠-銀川)城際交通有所改進,但由于受到經濟發展程度和人口密度的影響,城際快速軌道交通體系效率和效益有待改進。城鎮公共交通體系有待完善,公共交通體系分擔率普遍較低。

5.城鎮集約節約水平不高 生態環境保護壓力較大

由于我區地處西北內陸,土地生產效率普遍較低,受此影響,城鎮用地規模擴張較快,但用地效率偏低,寧夏全區城市人均建設用地面積遠超國家人均標準。城鎮開發建設擠占農用地、湖泊濕地、綠地等現象時有發生,固體垃圾、污水、廢氣等污染物不能完全有效處理。

四、寧夏城鎮化實施路徑分析

1.加強小城鎮化建設 有序推進農業人口向城鎮轉移

以特色產業作為推動小城鎮健康發展的主要抓手,堅持一鎮一品、一鎮一業,聚焦鄉村振興與文化旅游、鄉村振興與生態移民、鄉村振興與商貿物流、鄉村振興與休閑農業、鄉村振興與旅居養老等特色產業融合發展,吸引各類生產要素向小城鎮集合,健全鄉鎮服務體系,加速人口戶籍流動,形成一批產業有優勢、功能又齊備的特色文化、旅游和生態小鎮,近年來,寧夏先后評出了永寧縣閩寧鎮原隆村、隆德縣陳靳鄉新和村、涇源縣大灣鄉楊嶺村、青銅峽市葉盛鎮地三村等十大產業示范村。

農業人口向城鎮轉移是城鎮化的實施目標和途徑,寧夏2020年城鎮常住人口將達到440萬人,常住人口城鎮化率達到60%左右。有序推進農業轉移人口市民化,不僅要解決城鎮住房、城市就業、醫療、教育、養老等系列生計問題,而且需要通過加速社會融合、分擔保障成本、健全配套體系等具體措施,穩步推進農業轉移人口進城生活落戶,打破進程非戶籍化農業戶口人員“兩棲”狀態,共享城市公共服務,確保城鄉居民和農村進城人口共享改革發展成果。

2.全面提升城市服務功能 促進農村人口就近城鎮化

城鎮是人類社會發展高級狀態的人類聚集空間,是人類從事工業和服務業的生產和生活場所,具有交通、商業、城市服務等集生產、生活和娛樂一體化的場所。為適應城鎮化發展要求,全面提升生活水平,從城市空間的總體規劃和設計、市政基礎設施建設、公共服務能力和水平、城鎮功能調整和分區、城市經濟歷史定位、城市品位和群眾生活質量、生態綠色城市和文化傳承等方面著手,這里提升城鎮服務和城鎮化建設。

加快靈武、紅寺堡、同心、鹽池、西吉、中寧等10個縣域中心城市建設,優化空間布局和功能定位,到2020年,10個主要縣城承載城鎮人口100萬人左右,占全區城鎮人口的23%。

3.強化綜合交通網絡支撐 加大產業就業支撐

加快交通基礎設施建設,打通主動脈,促進公路、鐵路、航空有效銜接,加快構建以快速交通為骨干、連通全國交通網絡的綜合交通運輸體系,大力完善區內路網,提升道路質量,支撐銀川都市圈建設,帶動全區城鄉一體化發展。

統籌城市空間結構調整和產業布局優化,促進一產提質增效、二產轉型升級、三產加快發展,構建新型城鎮化產業支撐體系,以城聚產、以產興城、產城聯動,在農村形成規模化種植、科學化養殖、休閑式旅游、生態式養生的具有優勢特色的支柱產業。加快城市建設和產業發展,強化分工協作、錯位發展,構建中衛和固原為核心的區域中心城市,成為帶動寧夏中南部生態保育、人口聚集、產業發展的核心地帶。2020年,“兩副”城市(中衛和固原)承載城鎮人口50萬人,占全區城鎮人口的11%左右。固原市突出“綠色固原、紅色六盤山”的城市特色,引領特色農產品生產、加工和特色文化旅游城市。中衛市突出“沙漠水城、花兒杞鄉”城市特色,借助一帶一路和向西開放的國家戰略,早日建成成為西北交通物流節點城市、旅游休閑度假城市、云計算產業基地。

4.優化村莊布局 建設美麗鄉村

調整優化村莊布局,結合城鎮化發展,積極推進村改居和空心村整合、搬并,重點建設中心村,適度發展一般村。到2020年,全區行政村調整為2100個左右,自然村調整為11400個左右。遵循城鄉差異化發展規律,統籌推進新農村建設,到2020年,所有鄉(鎮)、行政村建成田園美、村莊美、生活美、風尚美的美麗鄉村或田園綜合體。

5.提高城市治理水平 完善體制機制

通過深入推進依法治市、改革城市管理體制、完善城市治理結構、強化建筑質量安全管理和城市綜合防災減災體系等方面,創新城市治理方式,全面提高城市建設管理水平。創新和完善人口服務和管理制度,深化土地管理制度改革,創新生態環境保護制度和城鎮化資金保障機制。

五、結論和建議

以建設新型城鎮化示范區和“一帶三區、一主兩副”的宜居宜業的美麗寧夏為目的,以沿黃城市帶為主體,以銀川都市圈為核心,優化城鎮布局,建設1個區域中心城市,4個地區城市,10個縣域城市,127個鄉鎮,形成“區域中心城市→地區中心城市→縣域中心城市→鎮”四級級配合理的城鎮體系。2020年,寧夏全區常住人口城鎮常住人口數量達到442萬人,城鎮化率達到60%左右,戶籍人口城鎮化率達到52%左右。

以銀川為中心,構建包括石嘴山、吳忠和寧東組團式一體化發展的銀川都市圈,形成“一河兩岸三城”的格局。到2020年,銀川都市圈城鎮人口規模達到310萬人左右,占全區城鎮人口的70%以上。石嘴山市和吳忠市分別突出“山水園林”和“水韻吳忠”城市特色,主動融入銀川都市圈。吳忠市重點發展獨具特色的“一河兩岸、雙城一體”(利通區和青銅峽市)濱河城市格局,提升健康產業和先進裝備制造業基地進程。石嘴山以老工業城市基地改造和資源型城市產業轉型升級為契機,大力發展新材料及先進裝備制造業、以“天下黃河富寧夏”的黃河為資源,發展大健康和旅游度假城市。

參考文獻:

[1]寧夏回族自治區人民政府.寧夏回族自治區新型城鎮化“十三五“”規劃,2017

[2]寧夏回族自治區統計局.經濟結構優化升級 發展協調性持續增強——新中國成立70周年寧夏經濟社會發展成就系列報告之四

[3]寧夏農業農村廳.寧夏回族自治區農業特色優勢產業發展布局“十三五”規劃

[4]寧夏農業農村廳.寧夏回族自治區現代農業“十三五”發展規劃[DB/OL].2017

[5]于明辰.城鎮化推動鄉村振興途徑及績效評價研究.浙江海洋大學,2019

[6]西北農林科技大學.中國西北鄉村類型與特征調查報告.中國科學報,2018.11.21.第008版

[7]寧夏回族自治區統計局、國家統計局寧夏調查總隊.寧夏統計年鑒,2019、

作者簡介:

王慶鋒(1979--)男,河南林州人,副教授,主要從事農業經濟理論與政策、鄉村振興與城鎮化融合發展等方面的研究。

姜羽(1980--)女,吉林東豐人,副教授,主要從事新型城鎮化、生態移民等方面的研究。