貧困婦女家庭決策權的影響因素研究

李飛 王靜

【摘要】提高婦女家庭決策權對貧困人口脫貧具有積極影響。基于對江華縣貧困女性進行問卷調查,選取女性外出務工年限、妻子的年齡、丈夫與妻子的年齡差、丈夫與妻子的受教育年限差、妻子的風險偏好、家庭的總收入、以及丈夫與妻子的非農收入差作為影響因素研究婦女家庭決策權。研究結果表明不同的因素會對家庭日常消費品的購買、家庭借貸事項、子女的教育和主管家中錢財這四項家庭事務產生不同的影響,女性外出年限以及家庭總收入產生的是負向影響,其余都是正向影響。因此可以通過提高婦女的教育水平與經濟收入來提高婦女家庭決策權,從而提高家庭減貧效率。

【關鍵詞】家庭決策權;貧困婦女;影響因素

【中圖分類號】D442.6

【文獻標識碼】A

改革開放以來,中國婦女的地位得到了很大的提升,對于經濟、政治和社會事務的參與度也有所增加,但是貧困地區的農村婦女在家庭中的決策仍然處于劣勢。一方面受封建時期的中國傳統的夫權、父權制度下的“男尊女卑”思想的影響,“男主外,女主內”成為現代中國的主流思想,被大多數人默認,即一個家庭中,男性應該在外拼搏掙錢養家,女性應該在家打理家務。另一方面,新家庭經濟學中提到家庭的決策就是努力使家庭資源的效用最大化,考慮家庭角色與分工,家庭中各成員一般基于家庭效益最大化的原則來決定勞動力的供給,即哪位成員對家庭收入貢獻越大,那么該成員被選擇外出的可能性就越大。受限于自然資源稟賦,貧困地區農戶家庭的主要收入來源大多是依靠于傳統農業與外出務工,由于男性與女性在生理和心理等方面的區別,無論是務農還是外出務工,女性較男性而言一般不具有優勢,因此女性通常被認為預期收入低于男性,所以女性更多地被選擇分配到家庭中,照料家人生活,而男性則外出打工,養家糊口。因此,女性在家庭中的地位往往低于男性。

婦女在家庭中的決策權的提高對于貧困人口減貧脫貧具有顯著的正向影響。在以家庭為單位的前提下,家庭內部的權力結構會影響家庭的基本決策,意味著女性賦權對于減貧有著顯著影響。一方面可以降低女性的貧困發生率,減少現有的女性貧困人口數量,另一方面可以通過提高女性的受教育水平和在家庭中的地位,從而對子女或后代的教育、營養等方面產生積極的影響,減少后代的貧困發生率。總體來說,女性權利的提高對貧困家庭的自我發展能力的提升可以起到促進作用,對推進貧困地區精準扶貧工作的有效開展起到推動作用。

已有的關注農村婦女家庭決策權的研究仍然不夠全面,特別是精準扶貧的角度下的研究比較缺乏,這就導致中國在實施精準扶貧戰略的過程中容易忽略女性家庭權力的提升對貧困人口的減貧脫貧的重要意義。因此,本文將以農村的貧困婦女作為研究對象,通過在江華縣以問卷調查的方式,研究影響農村貧困婦女家庭決策權的因素。

1 文獻綜述

1.1 關于貧困婦女家庭決策權衡量的研究

在已有的研究中,對于婦女家庭決策權的定義與衡量都略有不同。多數學者的研究持相對權力評價和分項多維度選擇。有學者認為,家庭實權應從家庭建房,購買耐用消費品、大型生產工具、貸款與投資等重大家庭事務中話語權的高低來體現(陶春芳等,1995)。有研究將家庭生產與建房、家庭日常消費與主管錢財、子女升學等三個方面來衡量農村家庭權力結構(雷潔瓊等,1994)。還有研究將在對家庭錢財的支配與管理、家庭購買耐用消費品、對子女的升學、職業規劃以及婚姻的決策權和女性生育意愿、個人發展意愿抉擇等多項維度之和來評價女性家庭決策權(沙吉才等,1994)。也有學者對最重要決策權進行排序來評估婦女家庭地位(陳玉華等,2000)。

1.2 關于貧困婦女家庭決策權的影響因素研究

影響婦女的家庭決策權的因素有很多。女性家庭地位的人口學分析指出,在影響女性家庭地位的諸多變量中,最關鍵的五組變量分別是女性的社會地位(包括受教育水平和就業層次)、女性的經濟收入、區域文化、家庭結構(包括年齡結構和家庭類型)以及夫妻感情(劉啟明,1993)。家庭成員的性別、受教育程度、家庭經營類型會影響農戶家庭決策的模式(史清華,2003)。有學者認為,家庭成員中誰受教育程度越高,誰在進行家庭決策時話語權越高(史清華等,2009)。同時,也有研究發現,夫妻雙方中若某一方在外務工時間越長,在家時間就會減少,那么其在家庭中的影響力也會減弱,例如,農村家庭中男性外出務工時間越長,女性的家庭決策權就會提高(陳志光等,2012;劉鑫財等,2013)。有學者將影響婦女家庭決策的因素歸為以下五類自身素質類、娘家支持類、母憑子貴類、外界沖擊類、文化差異類(陶濤,2012)。

2 實證分析

2.1 數據來源

本文的調查對象為在當地小微企業(或“貧困車間”)工作的貧困建檔的女性,調查中共走訪小微企業24家,主要包括電子廠,制衣廠,制包廠,制香廠,制鞋廠,日用品廠等,規模大多為中小型,廠房所在地大多為異地搬遷安置區附近,企業員工女性偏多。

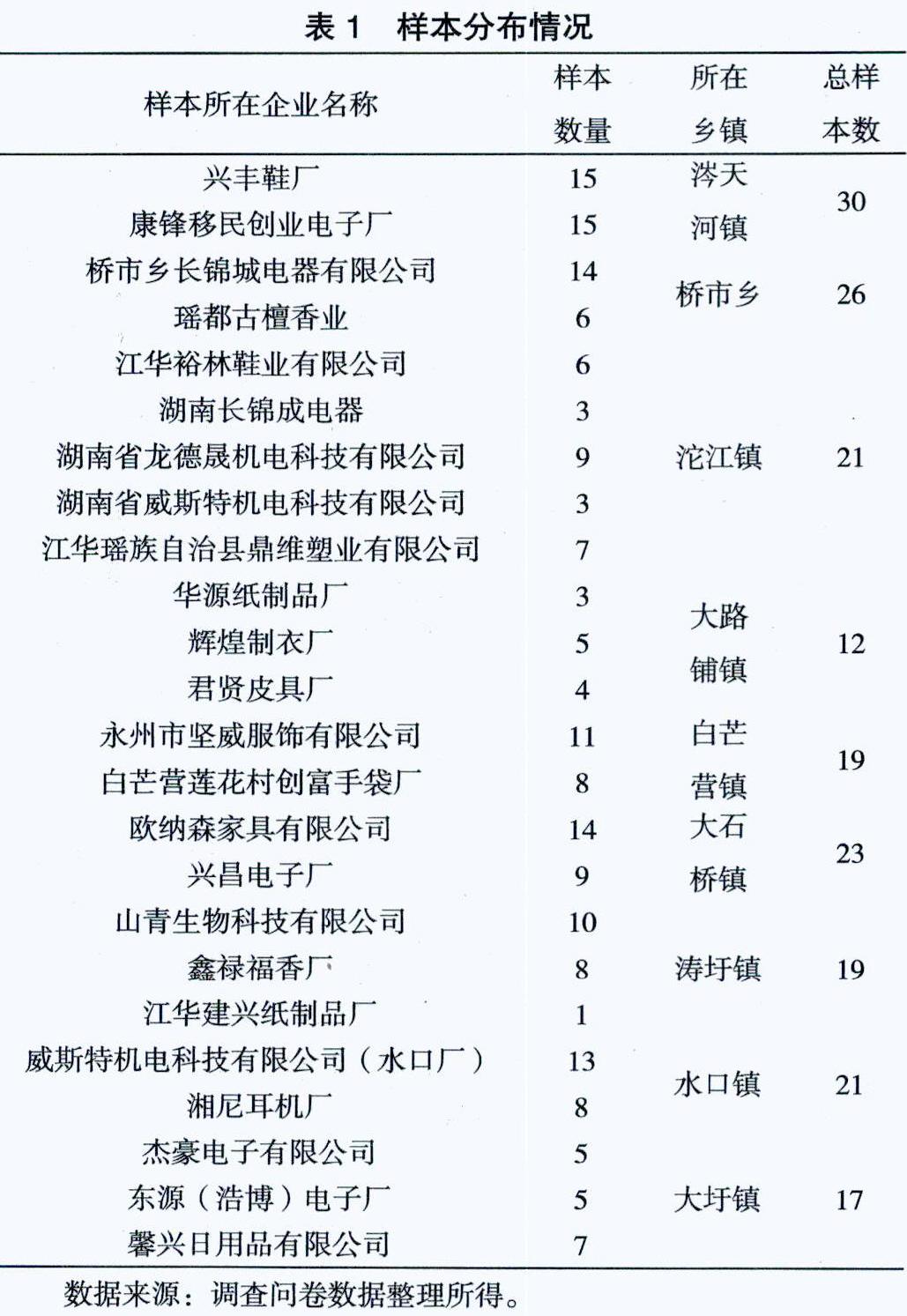

采用的調查方式為問卷調查,問卷主要分為十二板塊,包括家庭成員基本情況、時間配置、子女教育健康情況、社會關系、風險偏好、借貸情況、家庭收支情況、金融知識、婦女勞動權益等。總共回收了207份問卷,其中剔除了關鍵變量數據缺失、未婚、離婚、喪偶情況、無子女的家庭、夫妻雙方或一方患有嚴重身體或精神疾病的樣本,最終得到189個有效樣本,有效問卷回收率為91.3%。樣本分布情況如表1所示。

2.2 模型設定

婦女家庭決策權的4個指標都是二值選擇,即對于是否由妻子主導決策問題的回答都為是或否,假設由婦女主導決策的概率為p,當p =0時,妻子不掌握主導決策權;當p=1時,妻子掌握主導決策權。

其中Y1代表是否由妻子主導決定家庭日常消費品的購買,Y2代表是否由妻子主導決定家庭借貸事項,Y3代表是否由妻子主導決定子女的教育,Y4代表是否由妻子主管家中錢財。X代表解釋變量,具體為外出務工年限(X1)、妻子的年齡(X2)、丈夫與妻子的年齡差(X3)、丈夫與妻子的受教育年限差(X4)、妻子的風險偏好(X5)、家庭的總收入(X6)、以及丈夫與妻子的收入差(X7)。βi為自變量系數,表示每變化一個單位,婦女家庭地位決策權發生比的改變量;a為隨機常數項;εi為隨機擾動項;n為自變量個數。

2.3 變量選取

2.3.1 被解釋變量。本文選用了4個指標來反映婦女的家庭決策權,分別是:“是否由妻子主導決定家庭日常消費品的購買”、“是否由妻子主導決定家庭借貸的事項”、“是否由妻子主導決定子女的教育”和“是否由妻子主管家中錢財”。

2.3.2 解釋變量。本文選擇外出務工年限、妻子的年齡、丈夫與妻子的年齡差、丈夫與妻子的受教育年限差、妻子的風險偏好、家庭的總收入、以及丈夫與妻子的非農收入差作為影響家庭決策權的因素進行分析(變量描述性統計分析見表2)。

2.4 回歸結果及分析

本文運用Stata對Logit模型進行回歸,研究女性外出務工年限、妻子的年齡、丈夫與妻子的年齡差、丈夫與妻子的受教育年限差、妻子的風險偏好、家庭的總收入以及丈夫與妻子的非農收入差對是否由妻子主導決定家庭日常消費品的購買、家庭的借貸事項、子女的教育、錢財的主管的影響。回歸結果如表4所示。

根據以上回歸結果可知:(1)女性外出年限對妻子主導決定子女教育的影響在1%的統計水平下顯著為負,說明母親外出務工時間越長,陪伴子女的時間就越短,對子女的監管也缺乏力度,從而對子女教育的決策權下降。(2)丈夫與妻子的年齡差,對妻子決定主導家庭日常消費品的購買的影響在10%的統計水平下顯著為正。說明夫妻的年齡差越大,妻子對家庭日常消費品的購買決策權越大。(3)家庭總收入對妻子主導決定家庭借貸事項的影響在5%的統計水平下顯著為負。基于調查樣本的家庭分工情況,多為男性在外打工,收入的增加也絕大部分依賴于男性,因此男性在家庭借貸事項上較女性擁有更多的資源。所以家庭總收入對女性主導決定家庭借貸事項的影響為負。(4)丈夫與妻子受教育年限差對妻子主導決定家庭日常消費品的購買的影響在10%的統計水平下顯著為正。(5)丈夫與妻子之間的非農收入差對妻子主導決定家庭日常消費品購買的影響在1%的統計水平上顯著為正。

3 研究結論與展望

3.1 研究結論

本文從資源決定論、文化規范論以及社會性別理論的角度基于在江華縣的問卷調查來研究已婚婦女家庭決策權的影響因素,研究發現,女性外出年限對妻子主導子女教育的影響為負;丈夫與妻子的年齡差對妻子主導決定家庭日常消費品的購買影響為正;丈夫與妻子之間的非農年收入差對妻子主導決定家庭日常消費品的購買影響為正;丈夫與妻子的受教育年限差對家庭日常消費品的購買影響為正。

3.2 展望

家庭決策中存在夫妻共同商議家庭事務的情況,也有學者在研究中提出共同決策的維度(吳曉瑜等,2011)。在問卷答案設計的時候也設置了共同決策的選項,但是,由于所選模型的限制,上述回歸中的數據賦值對于共同決策的選項默認賦值為O,因為夫妻共同商議無法定性為妻子就是主導。但是從統計的數據(見表3)可以看出除了家庭日常消費品由妻子主導決定占大比例外,在家庭耐用消費品與建房、家庭借貸事項、子女教育、主管錢財的家庭事務決策中,夫妻共同商議占最大比例,可以說明區別于由丈夫主導決定家庭事務,家庭決策權趨向民主化。

本文使用的數據來自于江華縣,針對的調查對象是目前在當地小微企業就業的貧困建檔的女性,因而得出的研究結論并不一定適用于其他地區或已婚婦女。同時由于樣本量的數值偏小,得出的結論存在與大多數現有研究的結論相悖的可能性。針對此次調研數據,計劃后續對其進行跟蹤調查,那么隨著婦女工作的穩定,或者變化為外出務工,都可能對其家庭決策權產生影響,而目前對家庭決策權產生影響的因素在之后的時間里會不會繼續產生影響,又或者本來沒有對女性家庭決策權產生影響的因素在之后會開始對其產生影響,這些都有待于后續數據的驗證。

[參考文獻]

[1] 楊善華,沈崇麟.城鄉家庭——市場經濟與非農化背景下的變遷[M].杭州:浙江人民出版社,2000.

[2]汪三貴,殷浩棟,王瑜,中國扶貧開發的實踐、挑戰與政策展望[J].華南師范大學學報(社會科學版),2017( 04):18-25+189.

[3]汪三貴,張偉賓,楊浩,等,城鄉一體化中反貧困問題研究[M].北京:中國農業出版社,2016.

[4]陶春芳,蔣永平,等.中國婦女家庭權力初探[M].北京:北京大學出版社.1995.

[5]雷潔瓊,等.改革以來中國農村婚姻家庭的新變化[M].北京:北京大學出版社,1994.

[6]沙吉才,等.當代中國婦女家庭地位研究[M].天津:天津人民出版社.1994.

[7]陳玉華,伊慶春,呂玉瑕.婦女家庭地位之研究:以家庭決策模式為例[J].臺灣社會學刊,2000( 24):1-58.

[8]萬江紅,魏丹.社會性別視角下閩西農村女性家庭地位分析[J].中華女子學院學報,2009,20( 01):76-80.

[9]王彩芳.農村婦女的婚姻家庭地位與權利意識[J].中國農村觀察,2007( 04):61-66+81.

[10]殷浩棟,毋亞男,汪三貴,等.“母憑子貴”:子女性別對貧困地區農村婦女家庭決策權的影響[J].中國農村經濟,2018( 01): 108-123.

[11]劉啟明,當代中國婦女家庭地位的比較研究及成因探析[J],中國人口科學,1993( 05):1-6+51.

[12]溫蓉.農村城市化進程中女性家庭地位實證研究[D].蘭州:西北民族大學,2007.

[13]史清華,張改清.農戶家庭決策模式與經濟增長的關系——來自浙江5村的調查[J].農業現代化研究,2003( 02):86-90.

[14]史清華,程名望.我國農村外出勞動力結構與收入水平關系研究[J].當代經濟研究,2009( 04):39-42.

[15]陳志光,楊菊華.農村在婚男性流動對留守婦女家庭決策權的影響[J].東岳論叢,2012 (4):70-74.

[16]劉鑫財,李艷,流動因素對農村已婚婦女家庭地位的影響——基于“第三期中國婦女社會地位調查”陜西省數據的分析[J].婦女研究論叢,2013( 05):34-42.

[17]陶濤.中國農村婦女家庭重大決策參與權的影響因素研究[J].婦女研究論叢,2012( 05):17-22+35.

[18]張爽,陸銘,章元.社會資本的作用隨市場化進程減弱還是加強?——來自中國農村貧困的實證研究c.經濟學(季刊),2007 ( 02):539-560.

[19]陳飛強.女性家庭權力及其影響因素的實證分析——夫妻相對資源的視角[J].湖南行政學院學報,2015( 03):60-66.

[20]吳曉瑜,李力行,母以子貴:性別偏好與婦女的家庭地位,來自中國營養健康調查的證據[J].經濟學(季刊),2011,10( 03):869-886.

[作者簡介]李飛(1989-),男,湖南益陽人,講師,博士,碩士研究生導師,研究方向:農業經濟理論與政策;王靜(1997-),女,湖南衡陽人,在讀碩士,研究方向:農村區域與發展。