里蓋蒂《六首木管五重奏》作品No.3音樂材料分析

許多

摘要:19世紀中葉后期,一些藝術家先后創作出的藝術作品逐漸形成風格,后被稱為先鋒派(avant garde)。先鋒派藝術中作曲家中,匈牙利作曲家里蓋蒂(Gyorgy Ligeti)匈牙利作曲家里蓋蒂(Gyorgy Ligeti)作為21世紀不得不說的先鋒派創作大家,其作品的耐讀性早已被各國學者所證明。在此,以《六首木管五重奏》中的作品第三首為例,筆者嘗試具體分析其創作手法。

關鍵詞:里蓋蒂? ?節奏? ?配器? ?調性? ?對比

中圖分類號:J605? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1008-3359(2020)20-0043-03

一、作者其人與作品

(一)作者簡介

他是自巴托克以來最重要的匈牙利作曲家,《大氣層》(Atmospheres, 1961)這一作品發展了音塊作曲手法,標志著新音樂在技術上和美學上的一個轉折點,確立了里蓋蒂作為歐洲先鋒派音樂主要作曲家的地位。

他的一些創作思想在《幻象》(Apparitions,1958—1959)中已初見端倪,隨即在他對序列技術的理論與實踐的批評性研究中得到發展。在這個過程中,他意識到序列主義必將導致清晰的音程與節奏的消失,這個結論使他在自己的作品中放棄對個別可感音程和節奏的關注,專心于音本身的色彩和深度的探索,注重它的外部音量和內部織體的創造,注重音塊與音色的變換。

60年代中葉以來,里蓋蒂的作品顯示出越來越強烈的與眾不同的傾向,特別是在和聲方面。

60年代后期,他的音樂織體變得清澈透明,從作品中往往可以清晰地體察到旋律和節奏的型態。

(二)藝術歷程與作品

關于里蓋蒂本人的音樂創作歷程,英國著名的音樂學者保羅·格利菲斯在他為《新格羅夫音樂與音樂家辭典》所撰寫的“里蓋蒂”條目中,將其一生的音樂創作劃分為了三個時期:一是匈牙利時期;二是從1956年至歌劇《偉大的死亡》;三是自歌劇《偉大的死亡》以后。

匈牙利時期:這一時期利蓋蒂的音樂創作在內容上具有民族化的傾向,創作技法上雖然保留著傳統調性,但半音化的處理方式已使調性建立得不那么牢固。在體裁上主要涉及有合唱、鋼琴獨奏與重奏、室內樂以及管弦樂等形式。

從1956年至歌劇《偉大的死亡》:1956年,利蓋蒂到了奧地利,開始了他在西方的音樂創作。這一時期的重要作品有:管弦樂曲《幻影》(Apparitions)、《大氣》(Atmosphères),合唱曲《安魂曲》《永恒之光》。

自歌劇《偉大的死亡》以后:這一時期利蓋蒂所創作的作品主要有鋼琴協奏曲、小提琴協奏曲、中提琴奏鳴曲、由六聲部演唱的《無聊的牧歌》、圓號三重奏《懷念勃拉姆斯》、鋼琴練習曲(共三卷)等。

(三)《木管五重奏》作品簡介

《木管五重奏》創作于1953年的“匈牙利時期”,當時由于過于詳細的公開審查制度導致不能發表,遂在此小品集中挑選數首進行了重新配器并發表。

本文所選取的《木管五重奏》no.3,是里蓋蒂在自己“匈牙利時期”時的一首十分悅耳動聽的五重奏作品。

二、《木管五重奏》no.3之構成要素具體分析

筆者嘗試將這首作品做細化拆分,從曲式結構、調式調性、全曲的節奏律動、音樂主題的律動幾個方面來試析此作品。

(一)曲式結構與調式特征

這首旋律動聽的五重奏作品,里蓋蒂選擇運用歐洲音樂中經常用到的中古調式來創作。此曲用F混合利底亞調式寫作,并用變奏曲式寫成。

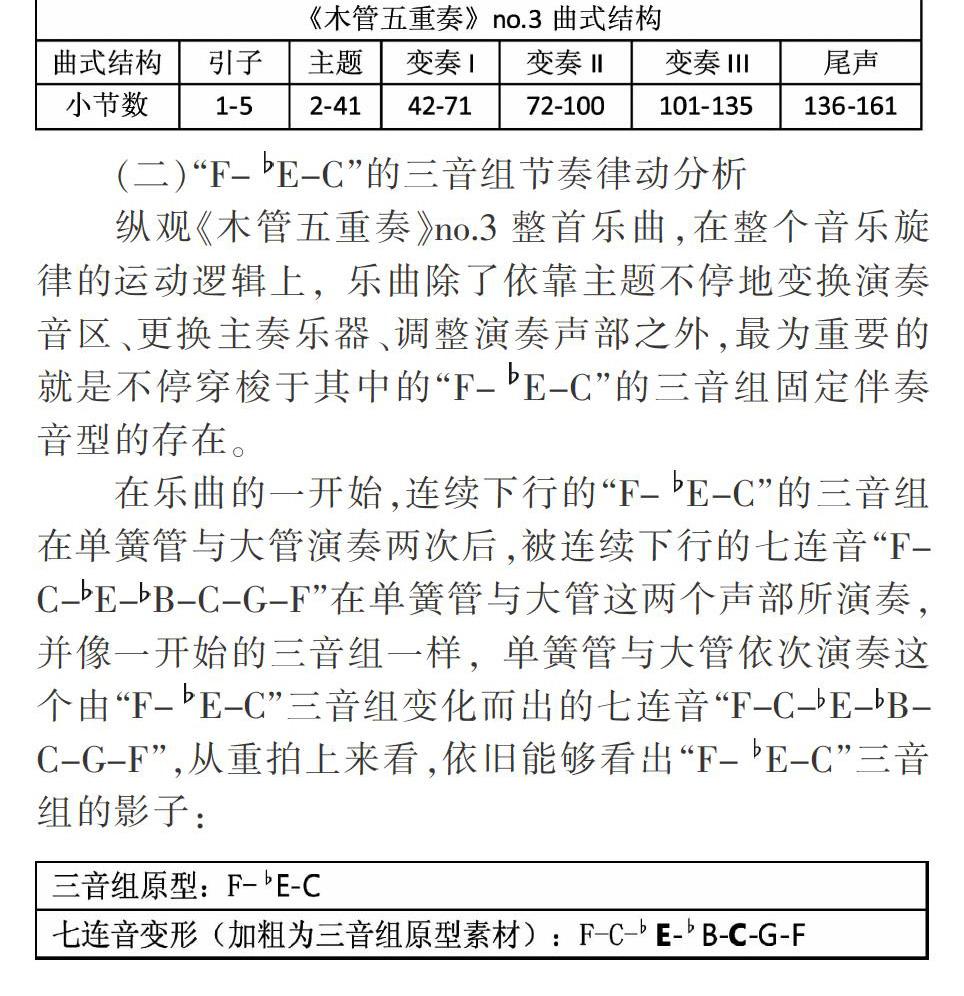

如圖例所示,樂曲第一到第五小節是樂曲的引子部分;主題從第6小節出現,直到第41小節,整個樂曲的樂思至此全部演奏完畢。接下來變奏開始,整個變奏由三部分組成:變奏I從第42小節至第71小節、變奏II為第72小節至100小節、變奏三為第101小節至135小節,在樂曲的最后,第136小節開始,里蓋蒂用了25個小節為這首五重奏做了樂曲的尾聲部分。

曲式結構圖例:

(二)“F-? E-C”的三音組節奏律動分析

縱觀《木管五重奏》no.3整首樂曲,在整個音樂旋律的運動邏輯上,樂曲除了依靠主題不停地變換演奏音區、更換主奏樂器、調整演奏聲部之外,最為重要的就是不停穿梭于其中的“F-? E-C”的三音組固定伴奏音型的存在。

在樂曲的一開始,連續下行的“F-? E-C”的三音組在單簧管與大管演奏兩次后,被連續下行的七連音“F-C- E- B-C-G-F”在單簧管與大管這兩個聲部所演奏,并像一開始的三音組一樣,單簧管與大管依次演奏這個由“F-? E-C”三音組變化而出的七連音“F-C- E- B-C-G-F”,從重拍上來看,依舊能夠看出“F-? E-C”三音組的影子:

從聽眾的聽覺上來說,在一開始聽到持續的三個音下行之后,后面如果能出現比前面更快的節奏是符合人心理上的聽覺滿足感的。所以這個七連音律動被保持了下來,并且在后續的七連音中,前面的三音組“F-? E-C”三個音仍然在七連音的強拍出現,因此,三音組“F-? E-C”貫穿全曲。

這個三音組律動就像一個球,在人們看到他在地上連續彈跳了兩次之后,他們期待(并且從物理常識也能得知)這個球會在后面越跳越快。但又因為主題旋律的出現,讓這個“球”在一直不停地運動。利蓋蒂運用了這個由“F-? E-C”三音組變化出的七連音節奏律動的主題讓律動一直不停,直至樂曲結束。

(三)音樂主題律動分析

主題旋律方面,長笛在第六小節奏出作品主題,隨后一直持續到39小節一直保持獨奏。

變奏一:從作品第42小節一直到第70小節,主題聲部交給了單簧管和雙簧管做3度平行演奏,也是從這里開始,單簧管聲部有了第二條略區別于主題的旋律。

變奏二:從第72小節開始一直到第99小節,長笛和單簧管做的是八度平行齊奏,長笛在下雙簧管在上,制造出了聲音往上方延伸的聽覺效果,也就是在這個變奏二中,圓號開始與長笛、雙簧管聲部做間隔一小節的下方五度嚴格卡農模仿,但并不是整個變奏中都按照這個時間來模仿。在第90小節,變成了相隔一排的下方五度卡農,隨后又從第95小節做出相隔兩拍的下方五度卡農,三個聲部并就此結束在第99小節,以齊奏收尾,圓號仍然是長笛、雙簧管下方五度。

變奏三:從第101小節開始,由單簧管和大管主奏。單簧管做旋律聲部,大管奏下方三度平行聲部,又在第104小節,雙簧管開始做出與旋律聲部相差一小節的上方四度卡農,隨后在第123小節,單簧管把旋律聲部交由圓號主奏,大管仍然做旋律聲部下方三度平行聲部,但此時的大管已經進入平行聲部收尾階段,開始長時間地停留在某一些音上,只剩下大管主奏。

尾聲:從第136小節開始,再一次地把主題交給了長笛和雙簧管,長笛主奏,雙簧管在這次呼應變奏二,反而在長笛的下方做三度平行并長期停留在A音上。最后,圓號和大管從第151小節開始吹奏長達11個小節的三度平行樂句,直至全曲結束。

(四)配器分析

里蓋蒂《六首木管五重奏》中的No.3整首作品聽起來給人感覺清新空靈,原因有三:

①音樂元素簡單

②平行聲部音程多是4、5度音程

③木管樂器的音色搭配是決定整首作品聽覺空靈的關鍵

下面筆者將詳細說明主題與各變奏以及固定音型伴奏出現時的配器思路。

從樂曲主題開始來講,單簧管與大管先后出現的伴奏間隔一個八度,隨后長笛又在高出單簧管一個八度之上的音區單獨演奏了完整的主題。單簧管與大管相隔一個八度的交替伴奏一直貫穿至主題段結束。音區從低到高分別為:F-f-f1-c3。

變奏一,主奏樂器由最初的長笛換成了雙簧管和單簧管,做3度平行齊奏。而伴奏聲部的七連音則由單簧管交給了長笛和大管。長笛在超過雙簧管一個八度的音區之上做一次固定音型伴奏,第二次再做與剛才相對應的低八度伴奏,形成高且不空洞的空間感,與低于單簧管一個八度的大管相呼應。音區從低到高分別為:F-f-a1-c2-f3。

變奏二,主奏聲部切換成長笛與雙簧管八度齊奏。不同的是,這一次長笛與雙簧管的關系是雙簧管吹奏的音高比長笛高一個八度。雙簧管的音色之于長笛來說更有穿透性,再加上高于長笛一個八度之后,空間向上的延伸感會得到很好地體現。隨后,圓號聲部加入主題的演奏,但如上文所說,圓號聲部做了間隔一小節的下方五度嚴格卡農模仿,而從音域來講,小字三組的雙簧管與小子二組的長笛在形成一個八度之后,圓號在小字一組與上方兩個聲部所拉開的距離,是產生“空靈”感的重要條件。伴奏方面,大管仍然保持原樣伴奏,之前長笛移動高低八度固定音型伴奏交由單簧管來擔任。音區從低到高分別為:F-f-a1-c2-f3。

變奏三,主奏聲部換成單簧管與大管,音域間隔近,但單簧管在雙簧管上方做出的相差一小節的上方四度卡農把主題中的延長音從聽覺上再次延長。一開始伴奏由長笛和圓號擔任,隨后圓號和大管吹奏旋律聲部,單簧管和長笛開始吹走固定音型伴奏。音區從低到高分別為: F-f-a1-c2-f3。

尾聲,主奏樂器再次交由長笛擔任。長笛回到了在主題第一次出現時的音域,雙簧管做下方三度平行齊奏,直到最后,長笛與單簧管聲部形成上方五度,再由大管、圓號、單簧管形成一個密集排列的大三和弦,結束全曲。伴奏樂器也開始向樂曲的最初對應,由單簧管和大管擔任伴奏聲部,直到大管和圓號開始做三度音程的吹奏時,伴奏聲部才變成單簧管和長笛。直到第155小節,單簧管和長笛出現了樂曲最開始由單簧管和大管演奏的持續下行的節奏,但音高并不是最初樂曲開始時的音高,時間也比最初密集,但在節奏材料上是首尾呼應,直至全曲終止。音區從低到高分別為:F-f-a-f2-a2-c3。

三、與原版鋼琴作品《音樂探索》no.7的對比

此曲是鋼琴小品《音樂探索》第七首重新配器而成,若僅僅只是從鋼琴變成木管五重奏,而忽略掉這首作品本身最初的鋼琴版,那會忽略作者最初創作此曲的意圖——畢竟,是因為當時嚴苛的作品審查制度導致《音樂探索》的不能出版,利蓋蒂才重新從《音樂探索》小品集里挑選出幾首,重新運用木管五重奏的方式配器改編并發表。

(一)旋律音區上的對比

主題段的鋼琴版比重奏版音區低一個八度;變奏一的鋼琴版與重奏版音區無任何高度的變化;變奏二的鋼琴版和重奏版音區無任何變化,但有變化的是,重奏版做的是兩個樂器的八度齊奏;變奏三的鋼琴版和重奏版音區無任何變化,包括后來圓號聲部加入主題的演奏。尾聲的鋼琴版音區也和重奏版的音區相同。

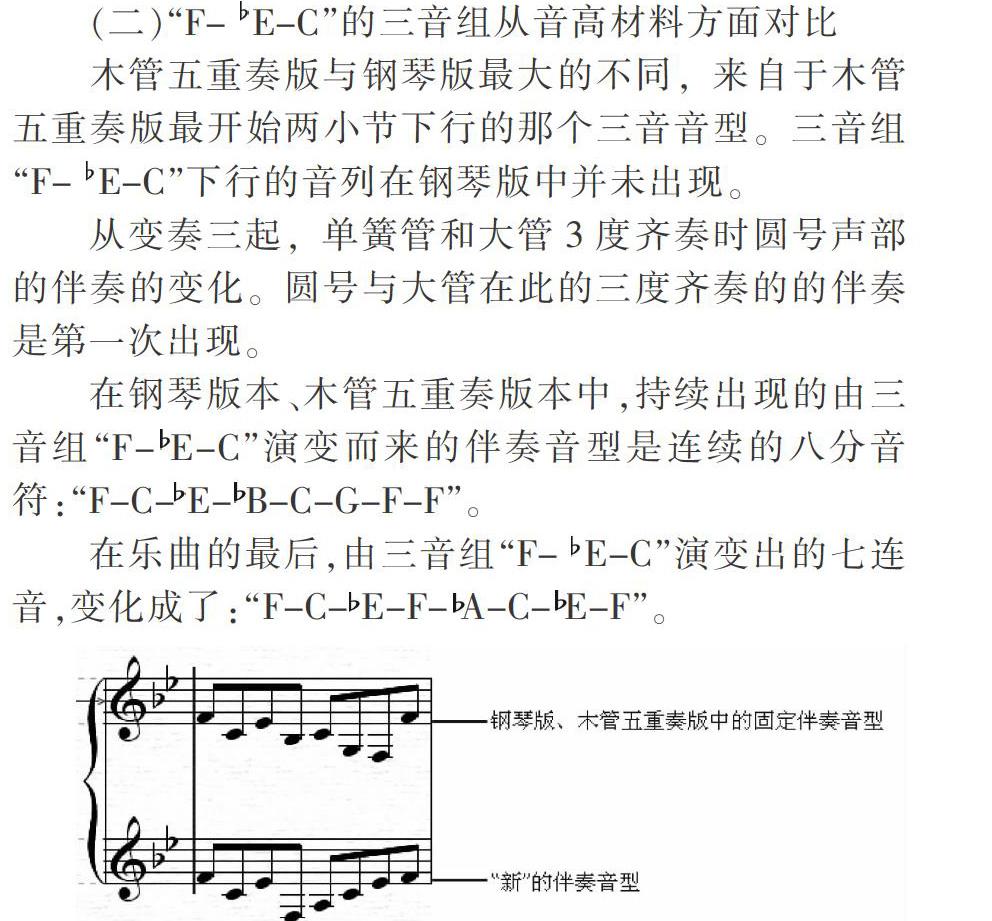

(二)“F-? E-C”的三音組從音高材料方面對比

木管五重奏版與鋼琴版最大的不同,來自于木管五重奏版最開始兩小節下行的那個三音音型。三音組“F-? E-C”下行的音列在鋼琴版中并未出現。

從變奏三起,單簧管和大管3度齊奏時圓號聲部的伴奏的變化。圓號與大管在此的三度齊奏的的伴奏是第一次出現。

在鋼琴版本、木管五重奏版本中,持續出現的由三音組“F- E-C”演變而來的伴奏音型是連續的八分音符:“F-C- E- B-C-G-F-F”。

在樂曲的最后,由三音組“F-? E-C”演變出的七連音,變化成了:“F-C- E-F- A-C- E-F”。

三音組變化對比:

四、結語

此作品從鋼琴小品,到木管五重奏,作者從配器的不同讓二者本身相同的音高元素賦予了不同的情緒與氣質。雖然是一首傳統的作品,但由于音色與音區的改變,讓二者各自成為了獨立的作品。

參考文獻:

[1][奧]阿諾德·勛伯格著,吳佩華譯.作曲基本原理[M].上海:上海音樂出版社,

[2]李重光編.音樂理論基礎[M].北京:人民音樂出版社,1962.

[3]C.瓦西連科著.交響配器法[M].北京:人民音樂出版社,2002.

[4][美]賽繆爾·阿德勒著.裴啟發教程(第三版)[M].北京:中央音樂學院出版社,2010.

[5]于蘇賢著.復調音樂教程[M].上海:上海音樂出版社,2001.