關于生物實驗教學中數碼電子顯微鏡觀察霉菌裝片的難點突破分析

摘?要:在中學生物實驗教學中,利用數碼電子顯微鏡觀察青霉和匍枝根霉時,存在青霉菌觀察成功率較低的問題。針對實驗存在的幾個難點,文章對實驗進行了改進,提出了解決青霉菌觀察成功率較低的實驗方法。

關鍵詞:青霉;匍枝根霉;數碼電子顯微鏡;解決方法

“認識和學習使用顯微鏡”章節在中學生物能級要求中,知識要求為A,技能要求為E,情感要求為H。所以在教學過程中,通過實驗教學提高學生這三個層次的能級水平,是重要教學目標。隨著教學硬件的改善,數碼電子顯微鏡(以下簡稱“電鏡”)已經步入很多學校。相比于普通光學顯微鏡,電鏡的觀察效果更加清晰,放大倍數更高,直接呈現學生的制片情況和觀察效果,極大方便了實驗教學,提高了課堂效率,緊跟了多媒體時代的步伐。

《認識真菌》是蘇教版七年級下冊第13章第2節《土壤中的微生物》中的內容,其中學會初步觀察青霉(Penicillium)和匍枝根霉(Rhizopusstolonifer)是課堂能力目標的重要要求。基于實驗教學的原則,筆者嘗試自己培養和觀察這兩種霉菌。

一、 菌落培養

參照課本實驗指導方法。

二、 鏡檢觀察

采用方法一對培養的匍枝根霉和青霉在電鏡下低倍鏡觀察。

方法一:

1. 取干凈的載玻片,在中央滴一滴清水;

2. 用解剖針輕挑樣品上少量菌落,用干凈的牙簽將樣品取下,涂在水滴中;

3. 蓋上蓋玻片,電鏡下低倍鏡觀察。

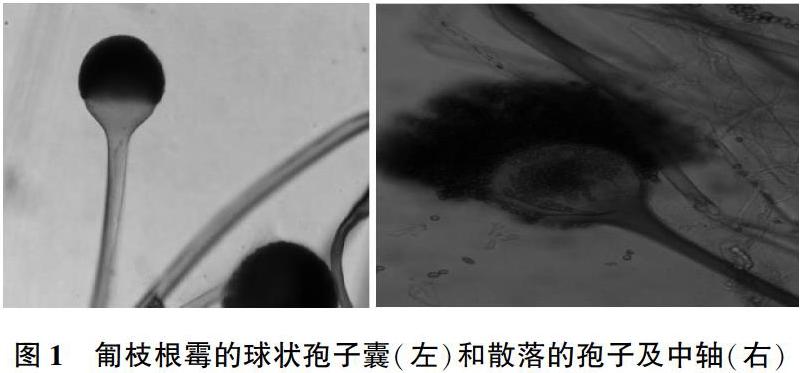

在觀察過程中發現,匍枝根霉菌落易培養,觀察效果極佳。電鏡下匍枝根霉菌落特征明顯,菌絲個體較大,臨時裝片的制作簡單且觀察效果好,能夠快速地觀察到無橫隔的直立菌絲和頂端膨大的球狀孢子囊,形態典型。如果菌落培養時間較長,則可以觀察到黑色的孢子從孢子囊中散落出來的現象。

青霉菌落培養較為便捷,但實際鏡檢效果不佳,存在以下幾個問題:

問題1:完整的掃帚狀菌絲不容易發現

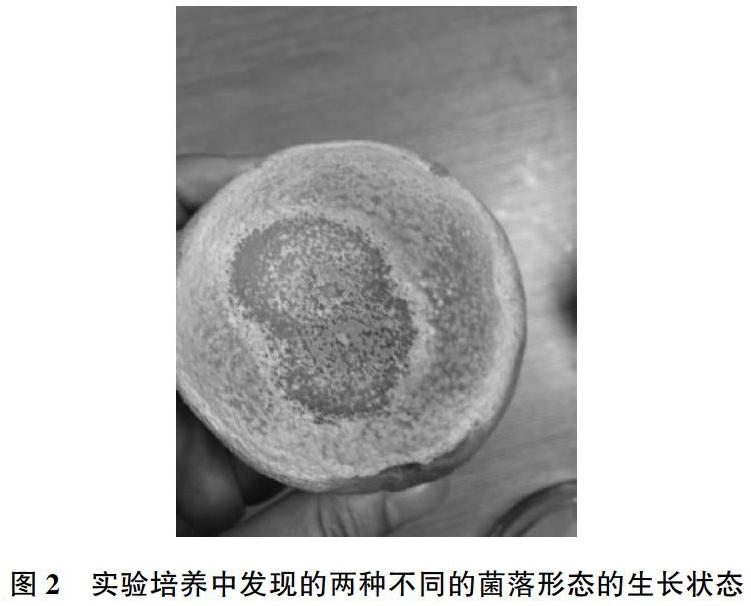

在培養青霉的過程中發現橘皮上有兩種不同的菌落形態(橘皮中間和周圍的兩種菌落),如下圖2。經過文獻搜索,得知導致中間灰綠色菌落病害的是由意大利青霉(Penicilliumitalicum)引起的柑橘青霉病,導致周圍黃綠色菌落病害的是由指狀青霉(Penicilliumdigitatum)引起的柑橘綠霉病。

感染青霉病和綠霉病的柑橘,都先出現柔軟,褐色,水漬狀,略凹陷皺縮的圓形病斑。2~3天后,病部長出白色霉層,青霉病產生的粉狀物藍色,白色霉狀物很窄,僅1-2毫米。腐爛的速度較慢,在17-21℃下,全果腐爛要半個月,有一股發霉氣味。綠霉病產生的粉狀物藍綠色,白色霉狀物帶較寬,約8-18毫米,腐爛速度較快,在17-21℃下全果腐爛約要一星期,有芬香氣味。

由于兩種青霉菌的菌落形態不同,將兩種青霉屬菌分別放在電鏡下鏡檢觀察。采用方法一制作青霉臨時裝片觀察。

引起青霉病的意大利青霉菌分生孢子梗集結成束,解剖針挑取有針對性,鏡檢成功率較高,且分生孢子梗頂端有2-5個分枝,呈掃帚狀,為中學教材中典型的青霉的形態。引起綠霉病的指狀青霉分生孢子梗短,緊貼橘皮,取樣時很難取到完整的分生孢子梗和孢子囊,顯微鏡視野中全部覆蓋著散落的孢子,鏡檢成功率很低,且分生孢子梗頂端有1-2個分枝,掃帚狀形態不明顯。

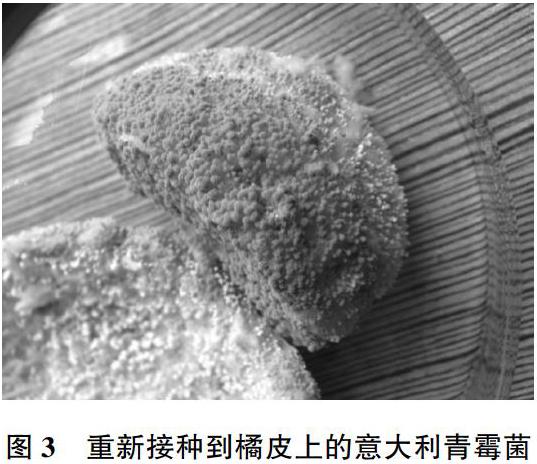

因此將鏡檢成功率較高且菌落形態典型的意大利青霉菌種純化,接種到新的柑橘表皮(圖3)。2-3天后觀察到柑橘表面的意大利青霉分生孢子梗成束,約有3-5mm,1天后由白色菌落變成灰綠色。這樣的意大利青霉形態接近具有子實體的大型真菌,取樣時可以用鑷子夾取完整的一束觀察。

問題2:鏡檢時游離孢子多

青霉菌的分生孢子梗呈掃帚狀,上面著生成串的孢子,往往成熟后的孢子散落各處,因此在蓋蓋玻片后視野中游離的孢子較多(圖4),所以將制片方法改進。采用方法二制作臨時青霉臨時裝片。

方法二:

1. 取干凈的載玻片,在中央滴一滴水;

2. 用鑷子夾取樣品上的少量青霉,用酒精浸泡3秒,洗去脫落孢子,再用蒸餾水沖洗一下;

3. 用干凈的牙簽將鑷子上的樣品放入載玻片的水滴中;

4. 蓋上蓋玻片,電鏡下觀察。

鏡檢成功率高達90%以上,觀察效果好。鏡檢效果如下圖5。可以清晰地看到意大利青霉菌的分生孢子梗的掃帚狀分枝及菌絲橫膈。

問題3:菌絲透明,不容易找到典型掃帚狀結構

為了在實驗課堂上讓學生更加快速及清晰地找到青霉菌的掃帚狀典型菌落,筆者進行了菌絲染色實驗。臨時裝片制作方法如方法三:

方法三:

1. 取干凈的載玻片,在中間滴一滴乳酸石碳酸棉藍染色液;

2. 用鑷子夾取樣品上的少量青霉,用酒精浸泡3秒,洗去脫落孢子,再用蒸餾水沖洗一下;

3. 用干凈的牙簽將鑷子上的樣品放入載玻片的水滴中;

4. 蓋上蓋玻片,電鏡下觀察。

鏡檢效果如圖6:

用染色劑染色處理后的意大利青霉菌在臨時裝片下能夠快速地找到完整的掃帚狀完整結構,極大地節省了課堂實驗時間,實驗成功率顯著提高。

問題4:樣品容易挑到(夾到)橘皮或橘肉

本實驗操作中還存在一個問題,在挑取或夾取菌絲的時候,容易沾上腐爛的橘皮或橘肉。此問題可以通過制作PDA(馬鈴薯葡萄糖)培養基代替橘皮來解決。PAD培養基偏硬,菌落容易挑取,不易沾上基質。

通過以上方法,實驗教師和學生能在課堂上快速地制取臨時裝片,成功觀察到匍枝根霉和青霉的典型結構,達到本節課教學內容的要求。

參考文獻:

[1]徐來.初中生物學習能力自測[M].蘇州:蘇州大學出版社,2017.

[2]閔曉芳.柑橘采后致病青霉的分離鑒定及其生物學特性研究[D].武漢:華中農業大學,2007.

作者簡介:竇佩娟,江蘇省蘇州市,江蘇省常青藤實驗中學。