牽正穴溫針灸治療周圍性面癱的臨床觀察

孔偉

摘要:目的 面向周圍性面癱患者實施牽正穴,溫針灸治療方式觀察實際的治療效果。方法 在我院選取196例確診患有周圍性面癱的患者,選舉年份為2019年3月至2020年3月。通過對比研究的方式,對患者治療周圍性面癱的效果進行觀察,其中應用常規的西醫治療方式實施治療的98名患者納入普通組,另外98名患者在常規的西醫治療基礎上融入中醫針灸的治療方式,對比觀察兩組患者所獲得的實際治療效果差異情況。結果 對比觀察可見研究組患者所獲得的疾病治療效果更加顯著,較之普通組所顯示出來的統計學差異非常顯著(P<0.05)。結論 總的來講,治療周圍信面癱的方法中,牽正穴溫針灸治療方式,能夠取得更好的治療效果,醫護人員在這類疾病的治療中,應當優先選擇中西結合的治療方案進行應用,以便取得更好的臨床效果。

關鍵詞:周圍性面癱;牽正穴;溫針灸;治療效果

【中圖分類號】R4 ?【文獻標識碼】A ?【文章編號】1673-9026(2021)14--01

引言:

周圍性面癱是面部神經麻痹后引發的一種典型的常見疾病,發病率呈現出逐年升高的趨勢。在具體的臨床表現上,患者出現周圍性面癱后可能會表現為側眼的閉合不全或口角歪斜等癥狀。另外,部分患者可能還會出現味覺減退耳后疼痛等臨床癥狀,由于面癱疾病的起病較急,且在一周內可以出現全面發作的陣容。這因此及時進行治療是保證患者取得更好的恢復效果的前提條件。另外,由于周圍性面癱對于患者的外部容貌會造成一定程度的影響,因此及時治療也是提升患者進行的重要途徑[1]。本次研究選取了196名患者組成樣本群體,現將詳細的研究過程報告在下文中。

1.資料與方法

1.1一般資料

本次研究所選擇的患者群體為2019年3月至2020年3月的196人,所有患者均經過就診后確診為患有周圍性面癱。在對患者進行分組時,按照隨機均等的原則,將應用常規西醫治療方案的98名患者納入到普通組,另外98名患者納入研究組患者的一般臨床資料具體情況如下。普通組,性別分布情況,男性病人,50人,女性病人48人;年齡區間,最大年齡63歲,最小年齡26歲,平均年齡(43.22±6.03)歲;病程,最短半天,最長4天,平均(2.03±1.07)歲。研究組,性別分布情況,男性病人,52人,女性病人46人;年齡區間,最大年齡44歲,最小年齡24歲,平均年齡(46.22±5.82)歲;病程,最短半天,最長5天,平均(2.16±1.33)歲。上述臨床資料的對比分析結果未見顯示出非常顯著地統計學差異(P>0.05)。

1.2方法

所有患者在基礎疾病治療環節應用口服藥物進行治療,常用藥品為甲鈷胺片,按照每日三次每次0.5mg的劑量進行服用,連續服用30天,另外配合服用維生素B1片,以10mg的劑量為基礎,按照每日3次的頻率進行服用,服用療程為30日。另外,還需配合服用醋酸潑尼松片本藥物的規格為每片5mg,同樣按照每日3次的服用頻率連續服用7日。

1.2.1普通組治療方法

本組患者應用針刺進行疾病治療,治療過程中分別針對患者患側的頭維穴、陽白穴、攢竹穴、魚腰穴、四白穴、下關穴等進行針刺治療,穴位針刺治療的順序以及針刺治療中針灸規格的選擇以及針灸的深入力度,都需要醫護人員結合具體的面癱情況進行有效控制。若患者發病仍然處在一周之內的時間,則需對面部穴位進行清淺刺激競爭的深度最高不超過5mm。隨著患者治療療程的增長,針刺的深度也需要同步加深,最深不超過10mm,隨后接入電針儀,調整好頻率和波長,以患者的耐受度為基礎進行留針治療,留針時長一般需要持續半小時左右[2]。

1.2.2研究組治療方法

本組患者在常規治療的基礎上,用簽證學溫針灸方法進行治療治療的整體流程中需要針對牽正穴進行直刺,進針得氣,局部需產生放射感,隨后選取長度為1.5cm的艾柱,將其中一端固定在牽正穴針灸的針柄位置上,點燃艾柱放進皮膚旁側直至艾柱,燃燒完畢,需要強調的是艾柱治療的過程中要嚴格預防燙傷情況的出現。另外,治療完畢后要及時將艾灰清除并且拔下針體。最后,要進行按壓輔助,避免拔針后出現出血現象[3]。

1.3觀察指標

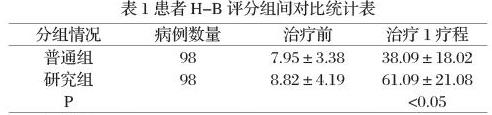

應用專業的H-B量表進行治療效果的評價,得分越高,治療效果越好。

1.4統計學方法

本次研究所應用的統計學分析軟件為SPSS22.0,將P作為觀察研究結果是否具備統計學意義的關鍵指標,P<0.05時,可判定研究結果具備統計學差異。

2.結果

2.1觀察兩組患者經過不同的治療方案實施治療后的實際效果,可見研究組患者所取得的H-B評分水平更高,組間對比統計學差異非常顯著(P<0.05),詳細統計結果在下表1中顯示。

3.討論

綜合本文的分析可知,周圍性面癱在中醫領域屬于比較常見的一種神經性疾病,因此除了西藥治療外,中醫輔助治療,在這類疾病中的應用也是比較普遍的本文探討的簽證學溫針灸的方式是聯合艾灸與珍視兩種方式進行疾病治療的典型方法,在實踐應用中效果更加溫和而持久是比較具有科學性的一種疾病,治療方法[4]。對于針灸治療來說,結合患者的疾病嚴重程度對針灸治療中針刺的深度和力度進行控制,是最終取得良好治療效果的基礎條件。作為針灸治療的醫護人員應當首先重視這兩方面指標的有效控制,確保針灸治療在實踐中取得良好的效果。

本次研究的結果顯示,研究組患者所獲得的H-B評分更高,可見患者的神經功能恢復效果更好(P<0.05)。

綜合分析可知,針對周圍性面癱的疾病治療中除了結合傳統的西醫治療方案外應用文珍糾的治療方式能夠取得更好的神經功能恢復效果醫護人員應當優先考慮選擇此類治療方案進行應用,提升面癱的實際治療效果。

參考文獻:

[1]張聰.溫針灸治療急性期周圍性面癱療效觀察[J].實用中醫藥雜志,2019(1):2.

[2]單記永.溫針灸治療急性期周圍性面癱的臨床療效觀察[J].健康之友,2019,000(012):36.

[3]趙呈鳳,李偉,倪榮.溫針灸聯合電針治療周圍性面癱臨床觀察與護理[J].中國農村衛生,2019,11(5):2.

[4]滕永財,鞠超.溫針灸結合刺絡拔罐治療周圍性面癱60例臨床觀察[J].中國保健營養,2019,029(027):372.