淺談個人信用征信中信息主體的權(quán)益保護

顧雨林

摘要:征信是市場經(jīng)濟發(fā)展的基石。近年來,我國在個人征信主體權(quán)益保護方面取得了一定的成績,但同時也存在一些問題。本文在對比研究國內(nèi)外法律及具體操作的基礎(chǔ)上,對我國個人征信主體權(quán)益保護的現(xiàn)狀及存在問題進行了分析,并結(jié)合我國實踐提出了加強信息主體權(quán)益保護的相關(guān)對策、建議。

關(guān)鍵詞:征信;信用主體;權(quán)益保護

隨著信用經(jīng)濟規(guī)模的逐步擴大和信用體系建設(shè)的不斷完善,建立個人信用信息主體權(quán)益保護機制的共識已逐步形成。對信用信息主體權(quán)益保護已經(jīng)成為現(xiàn)代市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。建立合理完善的制度加以規(guī)范,并配套以完善的監(jiān)管、自律加以保證,是個人信用信息主體權(quán)益保護機制的必由之路。

一、信用信息主體權(quán)益保護的范疇

個人信用信息也稱作個人數(shù)據(jù)(Personal Data)或個人信息(Personal Information)[1],是指真實記錄居民個人參與信用交易活動情況以及能夠反映個人遵章守紀(jì)、履行承諾和義務(wù)等情況的各項信息和數(shù)據(jù)。從世界各國的情況看,多數(shù)歐美國家的信用信息服務(wù)立法主要是以個人數(shù)據(jù)保護為主要立法對象,而涉及企業(yè)征信的內(nèi)容較少[2]。個人信用信息的主體權(quán)益保護是指在個人信用信息征信使用的整個過程中,通過法律規(guī)范、行政監(jiān)管、行業(yè)自律等手段,保證信用信息主體的個人隱私、人身安全等權(quán)益不會因為相關(guān)信用信息的傳播與使用而受到侵害。

二、國內(nèi)外信用信息主體權(quán)益保護現(xiàn)狀與啟示

(一)國外信用信息主體權(quán)益保護現(xiàn)狀及特點

加強對個人信用信息主體權(quán)益的保護已經(jīng)成為全球共識,歐美等發(fā)達(dá)國家、地區(qū)一般采取專門立法的方式來保護信用信息主體的合法權(quán)益。有資料顯示,已經(jīng)有60多個國家和地區(qū)制定了個人信用信息法律體系。歸納起來,主要分為兩種立法模式,分別是以美國為代表的平衡保護立法模式和以歐盟國家為代表的嚴(yán)格保護立法模式。

1.平衡保護立法模式

美國的個人信用信息立法平衡考慮了征信業(yè)的發(fā)展和個人主體權(quán)益保護兩方面因素。美國的信用信息相關(guān)立法規(guī)范近20部,其立法規(guī)范的對象包括兩部分。第一部分是指針對“信息征集”與“信息提供”過程中的信用信息開放與保護;第二部分是指針對“信息服務(wù)”環(huán)節(jié)中使用信用信息的規(guī)范性、正確性。

《公平信用報告法》是美國信用信息立法中最主要的法規(guī)。該法從信用報告使用目的、信用報告機構(gòu)和用戶的義務(wù)、消費者的權(quán)利及法律責(zé)任等方面做了詳細(xì)規(guī)定,以防止消費者的隱私受到以商業(yè)為目的的濫用[3]。信用局只能將個人信用信息提供給貸款人及其授權(quán)代表,而不能提供給其他任何人,包括消費者個人本人[4]。

2.嚴(yán)格保護立法模式

歐盟國家大部分是征信國家,在個人信用數(shù)據(jù)保護方面,歐洲國家都較為嚴(yán)格,形成了一套自己獨有的做法[5],更加關(guān)注對個人隱私的保護。在1997年頒布的《歐盟國家數(shù)據(jù)保護指南》中,個人數(shù)據(jù)被認(rèn)定為一項基本人權(quán),應(yīng)受到最為嚴(yán)格的保護。德國2003年出臺了《聯(lián)邦數(shù)據(jù)保護法》。法國2004年出臺了《法國數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)文件及個人自由法》。

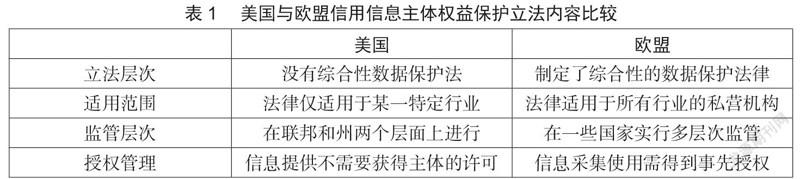

世界各國信用信息立法的目的都是尋求信息主體權(quán)益保護與信息共享效果兩者的共贏。以美國和歐盟為代表,對于信用信息主體權(quán)益保護立法在保護內(nèi)容上的差別如表1所示。

(二)我國信用信息主體權(quán)益保護現(xiàn)狀

第一,我國征信業(yè)尤其是個人征信業(yè)的發(fā)展起步相對較晚,與之相適應(yīng),對個人征信主體權(quán)益的保護工作也正處于逐步推進過程中。目前,我國對于個人主體的信用信息還沒有明確的法律界定,對個人隱私的保護規(guī)定散見于一些法律法規(guī)中。如《消費者權(quán)益保護法》、《刑事訴訟法(修正)》等均只提及對個人隱私的保護條款,如不得公開、不得侵犯、不得泄露、不得供第三方查閱等,而沒有具體劃定個人隱私的信息范圍和披露程度[6]。

1999年中國人民銀行制定并出臺了《關(guān)于開展個人消費信貸的指導(dǎo)意見》,明確提出了建立個人信用制度的建議。2003年發(fā)布的《上海市個人信用征信管理試行辦法》,2007年發(fā)布的《浙江省個人信用信息征集和應(yīng)用管理辦法》《江蘇省個人信用征信管理暫行辦法》等一些地方性行政規(guī)章也對個人信用信息的征集與使用做出了相應(yīng)規(guī)定。

隨著信用信息服務(wù)的不斷發(fā)展,我國對于信息主體權(quán)益保護重視程度也不斷提高。國務(wù)院《征信業(yè)管理條例》于2013年1月21日以國務(wù)院令第631號正式頒布,并于2013年3月15日起施行。《征信業(yè)管理條例》正式出臺,標(biāo)志著我國征信業(yè)終于步入有法可依的發(fā)展軌道。

第二,對比國外信用信息主體權(quán)益保護的發(fā)展,我國對于信用信息主體權(quán)益保護主要存在下列方面的不足:一是整個社會信用環(huán)境及體系尚未完全建立。我國不是完全征信國家,涵蓋全社會各行業(yè)的征信工作建設(shè)尚處于初級發(fā)展階段。根據(jù)《征信業(yè)管理條例》,經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu),憑個人征信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證向公司登記機關(guān)辦理登記。2021年距離個人征信機構(gòu)試點工作已有七個年頭,在這七年中,央行共頒發(fā)了兩張個人征信業(yè)務(wù)牌照。二是缺乏獨立的專業(yè)監(jiān)管部門。征信業(yè)務(wù)具有其特殊性,歐美等西方國家往往設(shè)立專門的機構(gòu)對其實施監(jiān)管。而我國還處在多業(yè)監(jiān)管的局面,缺乏統(tǒng)一有效的監(jiān)管。雖然《征信業(yè)管理條例》規(guī)定中國人民銀行及其派出機構(gòu)依法對征信業(yè)進行監(jiān)督管理,但實際上對于個人信用信息權(quán)益的保護除了中國人民銀行外,國家發(fā)改委、公安部、工信部等部門也都有涉及個人信用信息權(quán)益保護的規(guī)章、文件。三是社會公眾權(quán)責(zé)意識不夠,信用信息主體對于自身信息的價值缺乏應(yīng)有的重視。目前我國仍處于社會信用體系建設(shè)的初級階段,社會公眾對個人信用信息的保護意識還普遍缺失。常出現(xiàn)的事件包括身份證外借導(dǎo)致個人信用信息被盜用、因個人信息保存不當(dāng)導(dǎo)致被不法分子頻繁交易等。如某企業(yè)在代申報員工2015年度個人所得稅時,稅務(wù)申報系統(tǒng)提示員工在多個單位領(lǐng)取工資,核查后發(fā)現(xiàn)員工身份證信息被盜用了。

三、個人信用信息主體權(quán)益保護的對策、建議

從各國信用信息主體權(quán)益保護經(jīng)驗可以看出,保護信用信息主體權(quán)益一要保證信息的自由流通,二要兼顧信用信息服務(wù)各方的權(quán)利和義務(wù)。結(jié)合我國的實際情況,可從法制建設(shè)、設(shè)立運營、行業(yè)監(jiān)管與社會監(jiān)督四個方面考慮,打造全方位的信用信息主體權(quán)益保護框架。

(一)加快征信立法進程、完善已有法規(guī)制度

我國對于信用信息主體權(quán)益的保護應(yīng)從規(guī)范法律制度開始。法律制度的起草和制定應(yīng)致力于尋求市場經(jīng)濟活動中信用信息價值的有效發(fā)揮與信息主體權(quán)益保護之間的適度平衡。

第一,提高立法層次,出臺相關(guān)法律。我國沒有征信的歷史傳統(tǒng),因此借鑒國外征信活動中信息主體權(quán)益保護立法模式,在《征信業(yè)管理條例》基礎(chǔ)上,盡快出臺個人信息數(shù)據(jù)保護、信息使用發(fā)布等法律法規(guī),完善信息主體保護制度,有針對性地制定新的層次高的法律,才能滿足征信體系建設(shè)發(fā)展的需要。

第二,細(xì)化、完善《征信業(yè)管理條例》。建議盡快出臺《征信業(yè)管理條例》實施細(xì)則,提升其可操作性。各相關(guān)部門應(yīng)以已實施的《征信業(yè)管理條例》為依據(jù),盡快出臺涵蓋個人信用信息權(quán)益保護工作的部門規(guī)章和規(guī)范性文件,作為《條例》的重要補充。

首先應(yīng)在實施細(xì)則中明確需要保護的信用信息主體相應(yīng)的法律權(quán)益。一是同意權(quán)。可考慮先參考?xì)W洲“嚴(yán)格保護”的模式,后過渡到美國“個人征信前無須本人同意”模式。二是控制權(quán)。指信息主體對于自己的信息具有知情權(quán)和異議權(quán)。三是請求刪除權(quán)。個人信息主體對于已經(jīng)存儲的征信信息,按照法律規(guī)定應(yīng)該刪除的情況下,可以要求信息持有方將其刪除的權(quán)利。四是救濟權(quán)。在信息主體的權(quán)益受到侵害時得到救濟的權(quán)利。其次在程序上要制定包括查詢授權(quán)文本、查詢檔案資料管理等操作規(guī)范。

(二)規(guī)范征信中介機構(gòu)設(shè)立、運營行為

在征信中介機構(gòu)設(shè)立及運營過程中,我國也應(yīng)借鑒發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗,規(guī)范其經(jīng)營行為的合法性。

一是明確個人信用信息采集與使用的范圍、方式。不但要規(guī)定信用信息服務(wù)機構(gòu)采集信息的內(nèi)容和方式,還要對不同領(lǐng)域、不同用途的信用信息采集范圍進一步加以明確。

二是保證個人信用信息采集的準(zhǔn)確性、安全性。信用信息服務(wù)機構(gòu)在信息征集使用過程中要確保個人信用信息的完整、真實和準(zhǔn)確。征信中介機構(gòu)必須建立嚴(yán)格的內(nèi)控制度及安全防范措施,成為信用信息的合格保管者與使用者。

(三)設(shè)立專門、獨立監(jiān)管部門,加強行業(yè)發(fā)展自律

一是建議成立專門、獨立的征信業(yè)監(jiān)管機構(gòu),對征信中介機構(gòu)實施全方位監(jiān)督,包括征信過程的事前、事中、事后的全面監(jiān)管。

二是對于從事征信中介的行業(yè),自身也應(yīng)主動加強對信息主體權(quán)益的保護力度。通過加強行業(yè)協(xié)會等自律性組織建設(shè),建立中介機構(gòu)對于權(quán)益保護的內(nèi)生機制,鼓勵和引導(dǎo)征信機構(gòu)著眼于長期規(guī)劃,避免通過非法征集使用信息來提升利潤等違規(guī)行為。

(四)培植社會信用監(jiān)督意識、實現(xiàn)征信環(huán)境良性循環(huán)

制度與監(jiān)管相對于個人信用信息主體權(quán)益保護來說是強制性力量,全社會的信用意識與監(jiān)督意識則是一種非強制性的權(quán)益保護監(jiān)督。全社會的信用意識與監(jiān)督意識雖然不如制度與監(jiān)管的方式見效快,但其優(yōu)勢在于效果持久。全社會的信用意識與監(jiān)督意識其作用往往會好于制度及監(jiān)管約束。例如近年來個人隱私信息遭到泄露等報道不斷見諸媒體,很大程度上推動了信息主體權(quán)益保護的建設(shè)進程。

四、結(jié)束語

信用信息主體權(quán)益保護是個人信用征信過程中不可忽視的重要環(huán)節(jié),是個人信用征信規(guī)范穩(wěn)定健康發(fā)展的重要標(biāo)志。個人信用信息權(quán)利的法律保護與有效率的信用信息使用,推動征信業(yè)的健康發(fā)展,是我們的根本目標(biāo)。本文在借鑒國外經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國實際,從法制建設(shè)、設(shè)立運營、行業(yè)監(jiān)管與社會監(jiān)督等方面提出了對策、建議,是加強我國個人信用信息主體權(quán)益保護的有益探索。

參考文獻:

[1]李朝暉.個人征信中信息主體權(quán)利的保護——以確保信用信息公正準(zhǔn)確性為核心[J].法學(xué)評論,2008(04):31-36.

[2]孫玉榮.個人信用征信過程中的隱私權(quán)的保護[J].法學(xué)雜志,2006(03):59-62.

[3]張明.個人征信體系建設(shè)中數(shù)據(jù)主體法律保護問題研究[J].金融理論與實踐,2008(05):82-86.

[4]王海妹.美國個人信用信息體系的特點及啟示[J].金融會計,2005(06):41-43.

[5]艾茜.個人征信法律制度研究[D].北京:中國政法大學(xué),2006.

[6]戴菱.淺談信用信息主體權(quán)利保護與信用體系建設(shè)[J].消費導(dǎo)刊,2009(14):142-143.