寄宿高中生體力活動及其班主任干預支持性分析

黎 杰,楊 松

來自許多觀測性研究的證據顯示,缺乏體力活動會增加許多非傳染性疾病的風險,如2型糖尿病、心血管疾病、中風等,高水平的體力活動(60~75min/d,中等強度)似乎消除了靜坐少動行為(SB)相關的死亡風險增加[1]。我國學者認為,學生體質健康下滑的根源是體力活動不足或者高水平的SB,而并非僅僅缺少體育活動[2]。高中生體力活動不足,SB時間增多對身體發育的危害性逐漸引起人們更多關注。而寄宿制高中生一周6~6.5d在學校集中生活,因為缺少家校通勤等必要的日常體力行為,學生的體力活動時間有被進一步擠壓的風險。由于班主任在學生中具有不可替代的影響力,班主任對高中生體力活動不足進行干預成為新的研究熱點[3-5],但現有體力活動干預研究都缺乏對學生響應態度的足夠關注,可能導致研究成果難以推廣。本研究通過對一所典型寄宿制高中學生體力活動行為及班主任干預接受程度進行初步調查,為開展寄宿高中學生體力活動與SB行為干預研究提供依據。

1 對象與方法

1.1 對象

從懷化市轄區十縣一市示范性高級中學中,隨機抽取3所全寄宿高中為研究對象,按照年級分層隨機抽樣法對學生進行問卷調查,共發放問卷660份,回收有效問卷610份,問卷有效率92.4%,其中高一年級212人,高二年級229人,高三年級169人,男生258人,女生352人。

1.2 方法

運用青少年體力活動問卷(physical activity questionnaire for adolescents,PAQ-A)中文版對學生進行體力活動情況調查,同時設計李克特5分值量表,測量班主任和體育教師體力活動干預支持性。PAQ-A問卷由加拿大薩斯喀徹溫大學運動機能學院肯特博士(Kent C.Kowalski,Ph.D.)等編制[6],在世界范圍內得到廣泛應用。我國學者針對中國青少年對該問卷進行了改編,重新編制的PAQ-A問卷中文版具有可接受的信度和效度[7]。問卷重測信度R=0.87。

1.3 相關定義

課余時間指除學生正常上課、早(晚)自習、睡眠之外的校內生活時間。活躍體力活動指身心積極、踴躍,強度維持在中等以上的體力活動(MVPA)。

1.4 質量控制

調查按照統一質量控制手段,由課任體育教師與體育與健康學院參與調查的大學生共同完成。學生按照班級分組分批填答問卷,每組有兩名問卷發放人員進行現場填答指導,所有參與問卷發放的體育教師與大學生均接受過調查前培訓,指導語嚴格一致。問卷收回后及時復查并剔除無效問卷,對有效問卷進行ID編號。

1.5 統計分析

數據采用excel進行錄入,用IBM SPSSStatistics23軟件進行統計分析。采用頻數分析、方差分析、t檢驗等方法。

2 研究結果

2.1 學生每周體力活動年級差異

體育課中“經常”和“總是”保持活躍體力活動(中等到較大強度體力活動,MVPA)狀態的學生人數占總人數的45.1%,有14.3%的學生“幾乎不”活動或“不上體育課”。

表1 寄宿高中學生過去7d體力活動年級差異方差分析表(na=212,nb=229,nc=169)

年級之間,高一和高三學生在體育課中MVPA低于高二年級(雪費檢驗:a<b,p<0.01;c<b,p<0.05),差異均有統計學意義,高一和高三學生之間無顯著性差異。過去7d,只有8.7%的寄宿高中生每天體力活動時間超過1h,年級間差異非常顯著(p<0.001;雪費檢驗:a<b,c<b),28.2%的學生過去7d達到1h鍛煉時間的天數為0天。14.4%的學生過去7d從不進行課余鍛煉。高一和高三的學生課余鍛煉時間少于高二學生,差異均有統計學意義(雪費檢驗:a<b,c<b,p<0.01),高一和高三學生之間差異不顯著。另外,45.7%的學生課間休息時間處于SB狀態(交談、讀書、做作業等)。高一和高三年級學生課間保持SB時間均長于高二年級,但差異無統計學意義。見表1。

2.2 學生每周體力活動性別差異

高一年級到高三年級,體育課中女生MVPA水平均顯著低于同年級男生。課間休息時間,每個年級的女生SB水平均顯著高于該年級男生。三個年級的女生平均課余體育鍛煉時間均顯著低于同年級男生。MVPA、SB水平以及課余鍛煉時間差異均具有統計學意義(p<0.05~p<0.01)。見表2。

表2 寄宿高中學生過去7d體力活動性別差異t檢驗表

2.3 班主任與體育教師對學生課余體力活動的支持

認同班主任和體育教師“多次”、“經常”鼓勵自己進行課余體力活動的人數占比分別為34.9%和58.2%,有27.7%的學生認為班主任“幾乎不”或者“從來不”鼓勵自己課余體力活動,體育教師這一比例為14.6%。體育教師在鼓勵學生進行課余體力活動的態度比班主任更為積極,差異有統計學意義(t=8.14,p<0.01)。有更高比例的女生認為班主任對學生課余體力活動持積極支持態度,男女性別差異有統計學意義(男女均值差,MD=-0.31,p<0.01)。

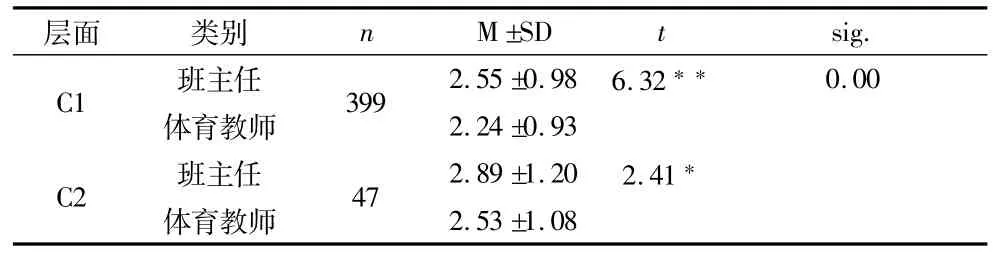

2.4 班主任和體育教師課余體力活動干預支持性比較

在班主任和體育教師對學生課余體力活動的態度上,學生的感知程度由弱到強分為“消極”“中立”“積極”三個等級,因此,對班主任和體育教師課余體力活動干預支持性的比較,需要按學生感知程度進行分層評價。本研究將感知“積極”和“中立”的學生列入C1層,將感知“消極”的學生列入C2層。分別在C1和C2層面對班主任和體育教師的干預支持性進行比較分析。

C1層面,樂于接受班主任體力活動指導建議的人數比例為12.7%,完全不接受的比例為10.2%;樂于接受體育教師體力活動指導建議的人數占比2.1%,而完全不接受的人數占比23.8%。t檢驗結果顯示,C1層面,對班主任干預的接受程度高于體育教師,差異有統計學意義。見表2。C1層面,男女學生對班主任干預接受程度的性別差異無統計學意義,但男女學生對體育教師干預的接受程度差異顯著,女生高于男生(男女均值差,MD=-0.22,p<0.01)。

表3 班主任和體育教師體力活動干預接受程度比較

C2層面,樂于接受班主任體力活動指導建議的人數占21.9%,完全不接受的為13.6%;樂于接受體育教師鍛煉指導建議的人數占比15.7%,完全不接受的為12.4%;C2層面班主任和體育教師的支持性比C1層面均有上升,班主任支持性仍然高于體育教師,差異有統計學意義。見表2。C2層面對班主任和體育教師干預支持性的性別差異結果與C1層面剛好相反,女生對班主任干預接受程度高于男生,差異有顯著性(男女均值差,MD=-0.36,p<0.05)。

3 討論

有學者認為,雖然高體力活動水平是否能消除與SB有關的全因死亡風險增加還需要進一步的證據,但更多證據證明,較長時間的SB行為和較低水平的體力活動(LPA),都會導致全因死亡率升高[8]。本研究發現,寄宿高中學生體力活動時間嚴重不足,學生在體育課堂上保持MVPA水平人數僅占45.1%。過去7d,每天鍛煉1h人數比例低于全國高中生活動水平[9]。另外,無論體育課中還是課余時間,高一、高三學生MVPA都顯著低于高二學生。本研究結果還顯示,該校45.7%的高中生課間處于SB狀態。SB行為的危害已經逐漸被國內外相關研究所認識。在中國,一項基于50萬人的調查研究發現,缺乏體力活動和過多的SB行為是導致肥胖增加的共同影響因素[10],體力活動不足還與糖代謝異常、慢性炎癥等心血管危險因素有著緊密關系[11]。SB不僅影響身體健康,而且對心理健康也會造成負面影響。國外針對中學生和大學生的相關研究發現,長時間的SB對心理壓力會產生不良影響[12],較低水平SB和大學生抑郁癥狀呈負相關[13]。因此,學生體力活動嚴重不足應及時引起學校關注,并采取適當干預。

學生的運動時間和強度不僅受到學業壓力的影響,還與學校、家庭與個人的體育意識息息相關[14]。因此,基于學校層面多部門(職員)合作的LPA與SB干預變得十分必要。本研究發現,班主任干預的支持性要顯著高于體育教師,這既應該引起體育教師對教學工作的反思,同時為班主任介入體力活動不足干預的應然性提供了支持。受多種因素的影響,我國的中小學生,尤其是高中生并不喜歡體育運動,更加不喜歡體育課。這說明我們的體育課教學質量存在嚴重問題,急需認真反思和大力改革[15]。由于傳統的體育課堂中“重教輕學觀念、目標設置空泛、組織一刀切”等問題,學生體育學習的主體性被抑制,體育學習興趣受到極大影響[16]。進一步造成學生對體育教師的“逃離”現象。

國內外研究顯示,“學校、家庭和社區整體治理”成為當今世界學生體質健康促進模式變革的總體趨勢[17],班主任在學生健康促進(干預)行動中具有明顯的作用。美國的中小學都希望班主任角色應以非正式課程方式承擔起學生、學校以及社會的健康教育責任[18]。我國的研究也發現,中學班主任利用主題班會和課余活動對學生體力活動進行指導性干預,能顯著提升學生健康信念、知識、行為以及身體素質水平[5]。另外,本研究發現,寄宿高中女生對體育教師和班主任的干預接受性在C1和C2層面均顯著高于男生。由于在性別方面,男孩表現出更多的體育鍛煉動機,而女孩表現出更多的障礙[19],青少年學生體力活動的性別差異一直是學生健康促進領域的困擾。本研究的結果支持班主任在改善女生參加體育鍛煉積極性上具備干預接受性。在我國規劃健康促進學校建設大趨勢下,學校方面可以考慮建立班主任和體育教師合作干預機制,對學生LPA不足和SB時間過長行為進行干預。

4 結論

4.1 寄宿高中學生體育課中MVPA人數比例偏低,課余體力活動時間嚴重不足,課間SB比例偏高,女生體育課MVPA水平以及課余體力活動時間顯著低于男生,SB水平顯著高于男生。

4.2 班主任對學生體力活動不足干預的支持性高于體育教師,建立班主任與體育教師合作干預機制符合學校健康促進的發展理念與現實需求。