物流業與制造業協同集聚對經濟高質量發展的影響

劉明

摘要:利用2007—2019年我國283個地級以上城市的面板數據,采用主成分分析法構建經濟高質量發展指標體系并進行相關測度,進而使用系統GMM模型以及面板門檻模型探討物流業與制造業協同集聚對經濟高質量發展線性及非線性的影響。結果表明:在全樣本下,物流業與制造業協同集聚對經濟高質量發展具有顯著正向影響;在分地區區位和城市規模樣本下,其影響則呈現出較強的區域異質性和規模異質性,東部、中部城市存在顯著促進作用,而西部城市則存在顯著抑制作用,大、中型城市表現為顯著促進作用,小型城市則作用不顯著;且物流業與制造業協同集聚對經濟高質量發展存在顯著門檻效應,說明只有跨越低水平門檻將物流業與制造業協同集聚推向更高水平,才能真正釋放集聚效能并作用于經濟高質量發展,也進一步驗證了物流業與制造業深度融合發展的正確性、必要性與迫切性。因此,必須持續推進物流業與制造業的融合深度,注重協同集聚質量,充分挖掘物流人才潛能,如此才能真正推動經濟轉向高質量發展軌道。

關鍵詞:物流業;制造業;協同集聚;高質量發展

中圖分類號:F276文獻標識碼:A文章編號:1007-8266(2021)09-0022-10

基金項目:國家社會科學基金項目“中國城市群的溢出效應時空演變與戰略深化研究”(18CJY013);云南省社會科學基金項目“自貿區建設背景下云南省物流產業的空間重構與政策創新研究”(YB2020047)

我國正處于發展的重要戰略機遇期,正面臨轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的重要任務。但當前國際形勢深刻演變,錯綜復雜,構建以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的新發展格局是新形勢下的必然選擇。《中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議公報》明確指出,在高質量發展階段,我們必須以深化供給側結構性改革為主線,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。制造業與物流業(以下簡稱“兩業”)同屬供給側改革“主戰場”,前者是我國由制造業大國向制造業強國轉變的必經之路,后者是降本增效、激發市場活力的重要保障。由于存在產業鏈上的天然銜接與關聯,兩者深度融合產生的關聯效應、規模效應與溢出效應不僅可以優化生產流程,改善產業環境,利于產業自身發展,還可以形成產業合力進而推動落實“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,助推經濟高質量發展,使產業順利跨越攻關期并帶來全新發展契機。

近年來,“兩業”融合發展取得階段性成果,但仍“面臨發展不平衡,協同性不強,深度不夠和政策環境、體制機制存在制約等問題”①,其對經濟高質量發展的作用規律也亟須進一步挖掘。因此,深入了解當前“兩業”的協同集聚現狀,分析“兩業”深度融合對經濟高質量發展的影響機制與規律,對我國打造現代產業體系、深化供給側結構性改革以順利實現2035年遠景目標具有重要意義。

我國經濟高質量發展持續深入,相關研究日漸豐富,主要集中在發展水平測度、發展特征以及影響因素等多個方面。就測度方法的選取而言,目前尚未形成統一的標準,一部分學者選取某單一指標進行研究,其中多數以全要素生產率作為經濟高質量發展水平的體現[ 1-2 ],另一部分學者則通過選取不同經濟運行層面的多個指標來構建指標體系,從而實現經濟高質量發展水平的測度[ 3-5 ],其中應用最多的是基于“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念構建的指標體系,但在此相同維度基礎上延伸出的具體分項指標又各有不同[ 6-11 ]。在經濟高質量發展水平測度的基礎上,部分研究又涉及對我國經濟發展水平的評價以及發展特征的剖析。首先,從我國的整體發展水平而言,無論是與國際上發達國家對比[ 12 ],還是基于我國自身發展的實際[ 13-14 ],中國經濟高質量發展綜合水平還有很大的提升空間;其次,我國不同區域的經濟高質量發展水平也呈現出不平衡的趨勢,具體表現為東高、中平、西低的階梯式分布以及南高北低的區域差異[ 5,13,15 ],但隨著發展的不斷調整與深入,區域間的差異也出現了縮小的態勢[ 16 ]。此外,眾多學者從社會發展的不同角度對影響經濟高質量發展的因素展開了深入的探析,涵蓋了諸如創新能力[ 10,17-18 ]、開放水平[ 11,19 ]、政府運行[ 18,20 ]、環境管理[ 21 ]、人口結構[ 22 ]、產業發展[ 23 ]等多個層面,得出了或促進或抑制的不同結論,這從一定程度上說明經濟高質量發展是受到許多因素影響的。

協同集聚這一概念最早是由埃利森和格雷瑟(Ellison & Glaeser)提出的[ 24 ],其表述為異質性產業間因關聯而出現地理空間上的集聚現象。此后,協同集聚成為學界研究的重要主題,并逐漸延伸到多個產業領域。研究發現,協同集聚不僅存在于上下游關聯產業之間[ 25 ],也存在于產業內部的不同行業之間,如國內外的研究均證實了某些服務行業間協同集聚現象的存在[ 26-27 ]。產業協同集聚可以視為單一產業集聚的高級化階段,因此對單一產業集聚做出闡釋的MAR外部性(Mar? shall-Arrow-Romer Externality)一定程度上也揭示了協同集聚的成因,即勞動力市場共享、中間投入品共享和知識溢出使得協同集聚成為發展趨勢[ 28-29 ];亞瑟(Arthur)[ 30 ]從企業視角指出公司規模的擴大和遷移成本的上升都會促進協同集聚。阿米提(Amiti)[ 25 ]及康奈爾(Connell)等[ 31 ]的研究佐證了產業協同集聚的知識技術外溢效應,同時也證實了產業協同集聚引發的正外部性可以促進知識共享和協作創新[ 31 ]。而經濟發展也可視為協同集聚帶來的外部性,杜蘭頓(Duranton)等[ 32 ]從微觀層面印證了協同集聚帶來的學習效應和知識溢出效應能帶動區域經濟的增長;鮑德溫(Baldwen)[ 33 ]和盧(Low)[ 34 ]得出了產業協同集聚通過影響生產力來提升產業質量并促進經濟增長的結論。

研究物流業與制造業協同集聚的文獻并不多見,但生產性服務業與制造業協同集聚的研究則較為豐富,且研究表明,生產性服務業與制造業的協同集聚效應更加明顯[ 35-36 ]。縱覽生產性服務業與制造業協同集聚對于經濟發展影響作用的研究,多數是從經濟發展的單一方面即發展數量或發展質量的角度來研探,按照作用形式可歸結為兩大方面:一方面,生產性服務業與制造業協同集聚對經濟發展的影響是線性的,且主要表現為單一正向促進作用。陳曉峰等[ 37 ]、張治棟等[ 38 ]對區域經濟增長通過實證分析做出了驗證,得出了協同集聚促進經濟增長的結論;周小亮等[ 39 ]、王燕等[ 40 ]則分別證實了協同集聚對于產業結構合理化與產業結構高級化水平的促進作用。另一方面,二者協同集聚對經濟發展的影響是非線性的,陳疇鏞等[ 41 ]通過研究浙江省制造業與物流業協同集聚發現,其對區域經濟增長的作用呈現“倒U形”的特征,豆建民等[ 42 ]通過全國285個地級市樣本驗證了雙重門檻的存在,得到了實現促進作用的城市規模區間,在此區間外時則表現為抑制作用。李健等[ 43 ]的實證研究也同樣證實了雙重門檻效應,并得出了類似的結論。

綜上所述,現有研究已在經濟高質量發展的影響因素及生產性服務業與制造業協同集聚等方面取得了一定成果,但物流業作為生產性服務業中的一種類目,既有一般生產性服務業的共性,又有自身顯著的特殊性,單純考慮生產性服務業與制造業的協同集聚并不能進一步體現各行業對經濟發展的差異化影響。因此,在加速推進先進制造業與現代物流業深度融合的時代背景下,深入探討“兩業”融合對經濟高質量發展的影響有著較強的現實意義與研究價值。

“兩業”協同集聚是典型的產業多樣化集聚的體現,它可以提升“兩業”各自的專業化集聚水平,推動先進制造業與現代物流業的快速發展。一方面,這種多樣化集聚可以加速物流業與制造業生產要素的空間合理分配,更有利于因知識溢出而提升產業創新效率;另一方面,又可強化不同規模、不同區域的城市間職能分工,有助于物流業與制造業的產業規模擴張與服務效率提升。這兩方面的共同作用提高了物流業與制造業各自的專業化集聚水平。具體而言,隨著多樣化集聚程度的加深,制造業需要物流業提供更高水平的服務能力與服務效率,更需要定制化、特色化顯著的物流服務,加快現代物流業的專業化集聚,同時,物流業高水平專業化集聚提高了生產要素配置效能,進一步降低了制造業產業鏈上下游的交易成本,推動制造業轉型升級,提升先進制造業的專業化集聚。

物流業與制造業專業化集聚水平的提升可使“兩業”形成協同聯動,促進物流業與制造業的深度融合,將“兩業”多樣化集聚推向更高水平。這是由于“兩業”專業化集聚可摒棄制造業之前“大而全”和自我服務的傳統物流模式,以需求為導向,創新物流管理和服務模式,在專業化分工基礎上形成“優勢互補”,變成“你中有我、我中有你”的深度合作模式,又可同時提高“兩業”的市場競爭和增值優勢,延伸產業鏈,穩定供應鏈,提升價值鏈,實現“兩業”在供應鏈全鏈條上的戰略合作、相互滲透,達到共同發展的目的。

因此,“兩業”的協同集聚可形成多樣化集聚、專業化集聚的協同效應與良性循環,最終使經濟高質量發展。為了更加清晰地描述該影響,本文將分別從正外部性與負外部性展開討論。

(一)“兩業”協同集聚的正外部性

1.溢出效應

“兩業”協同集聚伴隨著地理位置的鄰近,這使得知識、技術、人才在一定范圍內大量匯集,行業內及行業間交流的時空成本也進一步降低,為知識與技術的溢出及交匯融合創造了條件,激發了“兩業”協同發展的新需求。

2.擴散效應

“兩業”協同集聚是一個相互促進、循環累積的長期過程,隨著協同集聚的深入,“兩業”的生產要素將實現擴散式的流動,即生產要素由要素富集的地區流向要素較為匱乏的地區,這也推進了區域一體化的進程,惠及發展較為落后的地區,縮小地區間的差距,促進協調發展。

3.競爭效應

“兩業”協同集聚擴展了市場規模,區域內企業的數量也會隨之增加,要素、資源逐漸稀缺,競爭逐漸加劇。為了能夠在競爭中占據優勢,企業會基于政策的要求及自身的需求調整運行模式,以期實現資源的充分利用,協調投入產出關系,進而激發創新活力,促進綠色環保事業的發展。而競爭水平的提升也有利于區域發展與國際市場的開拓,讓企業在國際市場中更具競爭力,從而提升開放水平。

4.綜合效應

在上述三種效應的綜合作用下,“兩業”協同集聚呈現出惠及民生的效果。一方面,協同集聚創造了更多的就業機會,提升了地區工資收入水平,縮小了收入差距,促進共同富裕;另一方面,協同集聚增加了政府收入,為增加公共服務供給提供了支持,使得發展成果回饋于民生,促進了共享發展。

(二)“兩業”協同集聚的負外部性

1.磨合效應

在協同集聚初期,專業化與多樣化程度都亟待進一步發展。規模效應尚未完全顯現,資源配置、產業布局及市場結構等方面存在著一定程度上的不完善,可能會導致資源錯配及低效利用。同時,不同行業間的協調性與適配性還有待加強,優化企業原有生產方式和運營模式也需要一定的時間,在這一調整過程中區域經濟高質量發展可能會受到負面影響。

2.擁擠效應

根據威廉姆森假說可知,集聚的經濟驅動作用會隨著區域經濟的發展而逐漸減弱甚至產生負效應:協同集聚使得大量要素集聚,而當協同集聚的規模超過適度范圍時,便會導致要素擁擠,最終導致勞動力、土地等要素價格的上升,使得集聚成本上升,走向規模不經濟,同時也會觸發惡性競爭、環境惡化、資源枯竭等后果,抑制經濟高質量發展。

本文以五大發展理念為出發點,確立經濟高質量發展指標。選取了2007—2019年中國283個地級以上城市的樣本數據,數據主要來自于《中國城市統計年鑒》《中國區域統計年鑒》、EPS數據平臺②及各城市社會發展公報等,并以此分析“兩業”協同集聚對區域經濟高質量發展的影響。

(一)被解釋變量:經濟高質量發展指數(HQ)

綜合參考詹新宇[ 8 ]、呂平等[ 10 ]的測度方法,基于五大發展理念構建經濟高質量發展指標體系,并對逆指標取倒數進行無量綱化處理,對處理后的協方差矩陣進行主成分分析(PCA),依次得到各類指標的權重,并最終加權獲得經濟高質量發展總指數。具體指標如表1所示。

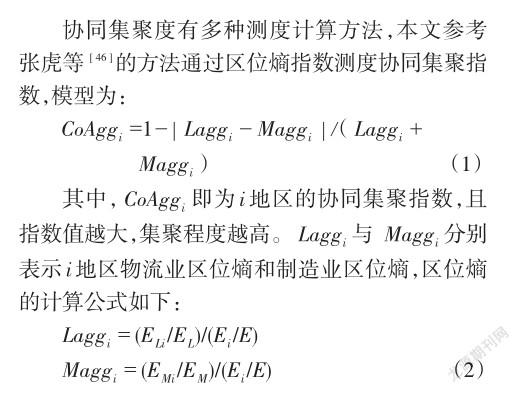

(二)核心解釋變量:物流業與制造業協同集聚度

公式(2)中,ELi、EMi分別表示i地區物流業、制造業的就業人數,EL、EM分別表示全國物流業、制造業的就業人數,Ei、E分別表示i地區、全國的總就業人數。

(三)控制變量

本文主要研究“兩業”協同集聚對區域經濟高質量發展的影響,對于影響經濟高質量發展的其他因素,選取勞動力供給、資本存量、市場化水平、政府干預、信息化水平、環境規制等作為控制變量。勞動力供給(L),選取高等學校在校生人數與城市年末總人口的比值作為衡量指標;資本存量(K)選取全社會固定資產投資總額作為衡量指標;市場化水平(Mar)選取私營企業和個體企業從業人員占城市總就業人數的比重作為衡量指標;政府干預(Gov)選取財政支出占GDP比重作為衡量指標;信息化水平(Info)選取郵電業務總量與城市年末總人口的比值作為衡量指標;環境規制(ER)選取工業增加值與二氧化硫排放量之比作為衡量指標。其中,資本存量(K)、政府干預(Gov)在實證檢驗中作取對數處理。

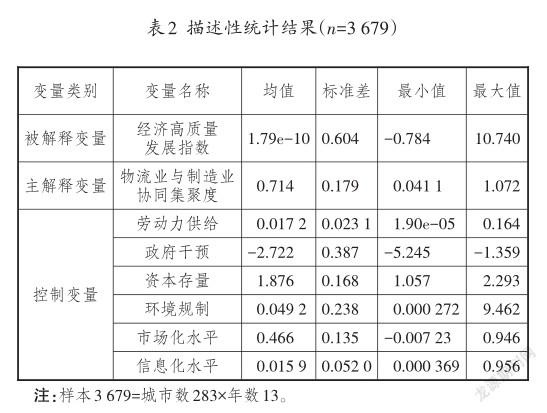

(四)描述性統計

為更好地描述各變量的特征,各變量的描述性統計結果如表2所示。

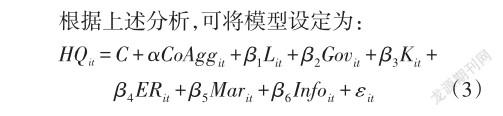

(一)模型構建

其中,HQit表示區域經濟高質量發展指數,i表示樣本序號,t表示年份,C為常數項,α為物流業與制造業協同集聚度回歸系數,β1、β2、β3、β4、β5、β6分別為控制變量勞動力供給、資本存量、市場化水平、政府干預、信息化水平、環境規制的回歸系數,ε為隨機擾動項。

(二)實證分析

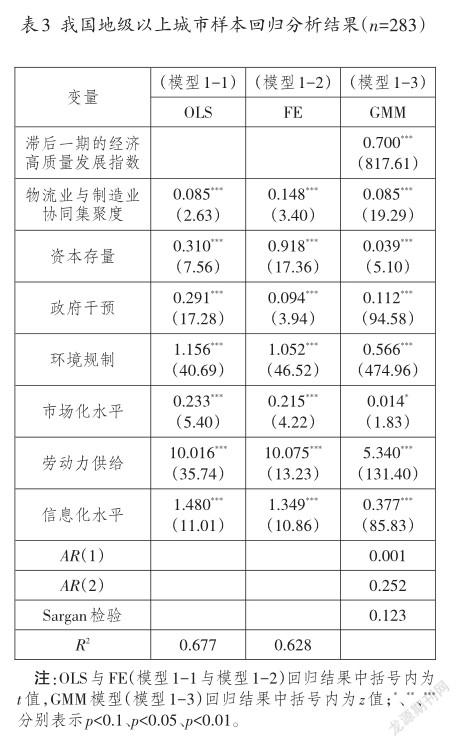

1.“兩業”協同集聚與經濟高質量發展的全樣本線性估計

在模型實際估計中,運用豪斯曼(Hausman)檢驗先對隨機效應和固定效應進行篩選,并根據結果顯示采用固定效應模型進行回歸分析。為增加模型估計的有效性和科學性,同時給出普通最小二乘模型(Ordinary Least Squares,OLS)和高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)的回歸結果,如表3所示。

從全樣本回歸結果來看,“兩業”協同集聚變量CoAgg的系數均顯著為正,集聚程度越高,促進效應越強,表明當前我國“兩業”協同集聚在整體上對經濟高質量發展有顯著的促進作用,也印證了“兩業”協同集聚的正向外部影響。

從控制變量來看,幾乎所有變量都在1%水平下顯著為正。其中,勞動力供給和資本存量的提升都屬于生產要素的增加,生產要素的合理增加會帶動產出的增加,同時為技術創新、體制調整奠定了基礎,也為國際貿易的開展創造了優勢條件,為經濟高質量發展奠定了堅實的根基;市場化程度的加深促進了要素遵循供需關系的自由流動,有利于增強要素配置的合理性及協調性,從而提升要素資源的利用效率。政府干預可以調整經濟發展中失序的環節,使發展更能貼合區域現實與政策導向,從而發揮區域優勢,同時在發展成果的分配上也更為合理有效。信息化水平的提升可以促進信息資源的充分利用,同時也可以在一定程度上替代物質資源的投入,帶動生產及管理水平的提升,優化社會經濟結構。環境規制是對“綠水青山就是金山銀山”號召的有力響應,它消除了以往經濟發展以犧牲生態環境為代價的弊端,促進綠色發展的同時控制了環境污染的負外部性,改善了經濟發展的多個維度。因此,合理范圍內勞動力供給的增加、資本存量的上升、市場化程度的加深、政府干預的介入、信息化水平的提高以及環境規制的加強,都能夠在一定程度上促進經濟高質量發展。

2.穩健性檢驗

采用“熵權法”可計算新的經濟高質量發展指數。該方法利用標準化后的各基礎指標獲取信息熵,并以信息熵計算出各指標權重,最終加權得到新的衡量指數。具體計算方法為:

(1)數據標準化

公式(4)~(8)中,i代表城市,j代表基礎指標,n代表城市個數,m代表基礎指標個數,max(Xij)與min(Xij)分別表示Xij的最大值與最小值。

在其他變量保持不變的情況下,通過計算新的經濟高質量發展指標進行變量替換,同樣使用系統GMM模型進行穩健性檢驗,并與替換前結果進行對比分析。結果見表4。

通過對比變量替換前結果(模型2-1)與替換后結果(模型2-2)可知,各變量系數符號相同,主解釋變量數值差距較小,顯著性水平也基本保持一致,說明模型設定具有理想的穩健性。

3.分地區線性估計

參照中國城市區位特點以及相關政策性文件,將283個城市劃分為東中西三大區位,考察“兩業”協同集聚對經濟高質量發展影響的地區差異。結果如表5所示。

表5結果顯示:在東部地區,除政府干預因素外,“兩業”協同集聚及其他控制變量對區域經濟高質量發展均呈現出顯著正相關關系,與預期基本保持一致;在中部地區,資本存量和信息化的影響并不顯著,說明兩者的推動效應還未充分發揮,其發展水平還有待進一步提高。值得注意的是,西部地區的“兩業”協同集聚對經濟高質量發展呈現出抑制作用,說明受限于“兩業”當前發展水平以及區位、資源等限制,西部地區“兩業”協同性不強,深度不夠,是制約我國經濟整體高質量發展的重要障礙。

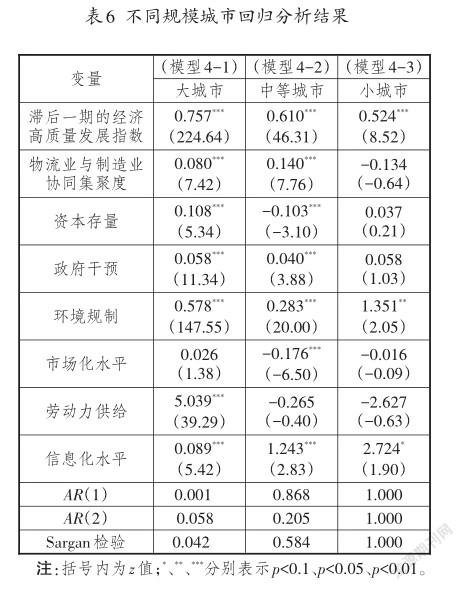

4.分城市規模線性估計

按照市轄區人口規模可將城市劃分為三種:人口100萬人及以上劃歸為大城市,50萬~100萬人劃歸為中等城市,50萬人以下劃歸為小城市。在此分類基礎上進行回歸分析,實證結果如表6所示。

從估計結果來看,大城市樣本中“兩業”協同集聚、勞動力供給、資本存量、政府干預、信息化水平和環境規制都在1%的水平下顯著正相關,與全樣本結果大體一致;中等城市中“兩業”協同集聚對經濟高質量發展同樣起到顯著推動作用,控制變量中資本存量和市場化水平顯著負相關,尚有很大提升空間,而勞動力的質量與結構仍需要進一步優化。對于小城市而言,“兩業”協同集聚對經濟高質量發展存在抑制影響但并不顯著,這可能是因為小城市的產業不夠發達,規模較小,“兩業”協同對經濟發展各層次帶來的損耗與利好相抵,故而作用不明顯,而控制變量除環境規制和信息化水平呈顯著正向影響外其他影響都不顯著,可能因為小城市規模不足的牽制,導致了諸多控制變量無法成系統運作,因而難以有效影響經濟高質量發展。就促進程度來看,中等城市要優于大城市,其原因可能有以下兩個:一是部分大城市的城市定位發生變化,制造業尤其是低端制造業計劃性轉移,發達的生產性服務業與現有制造業間出現合理性失衡;二是隨著“兩業”融合程度的加深,產業協同集聚的“擁擠效應”已經開始顯現,產生了資源浪費及不合理分配等問題,不利于經濟高質量發展。

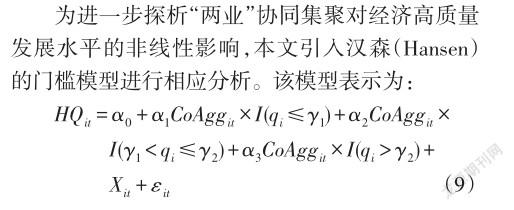

5.“兩業”協同集聚與經濟高質量發展的全樣本非線性估計

其中,q為門檻變量;γ為待估計的門檻值;α0為常數項;X為控制變量;函數“I(·)”為指示性函數,當符合相應條件時,該函數取值為1,反之則取值為0。門檻值及其具體個數有待通過門檻效應檢驗確定。

經拔靴(Bootstrap)抽樣1 000次,所得門檻模型圖像、具體結果及相關值如圖1及表7、表8所示。

由表7可知,“兩業”協同集聚對經濟高質量發展存在雙重門檻效應,但結合表8可以得出,雖然協同集聚度通過雙重門檻檢驗,但當其小于0.315門檻值時,其對經濟高質量發展的影響并不顯著,僅當其高于0.315時,“兩業”協同集聚的影響才顯著為正。這說明在“兩業”協同集聚初期,其對經濟高質量發展的推動作用十分有限,必須推動“兩業”協同集聚向更高水平,才能真正發揮集聚功效,釋放集聚能量。

(一)結論

本文選取2007—2019年全國283個地級以上城市作為樣本,從理論與實證兩方面探析物流業與制造業協同集聚對區域經濟高質量發展的作用。實證部分采用了系統GMM模型研究了“兩業”協同集聚對經濟高質量發展的影響,并引入了門檻模型進行非線性估計。在將勞動力供給、資本存量、市場化水平、政府干預、信息化水平、環境規制等控制變量納入考慮的情況下,本文得出以下研究結果:第一,從全樣本來看,“兩業”協同集聚的系數為0.085,在1%水平下顯著為正,總體上推動了區域經濟的高質量發展,變量替換后的穩健性檢驗也支持這一結果;第二,從地理區位樣本來看,“兩業”協同集聚明顯促進了東部、中部地區經濟高質量發展,其中東部地區系數為0.122,在1%水平下顯著為正,中部地區系數為0.068,在5%水平下顯著為正。相反,“兩業”協同集聚抑制了西部地區經濟高質量發展,西部地區系數為-0.067,在5%水平下顯著為負;第三,從城市規模樣本來看,大型城市的“兩業”協同集聚系數為0.08,中型城市系數為0.14,均在1%水平下顯著為正,具有促進作用,而對小型城市的負向影響并不明顯;第四,“兩業”協同集聚對于經濟高質量發展的作用存在顯著門檻效應,僅當高于0.539門檻值時,“兩業”協同集聚的影響才顯著為正,即只有推動“兩業”協同集聚向更高水平發展才能最終實現動力釋放,這也進一步驗證了我國推動現代物流業與先進制造業深度融合發展的正確性、必要性與迫切性。

本文以物流業與制造業的協同集聚為切入點,跳出了現有研究中一般以“生產性服務業與制造業協同集聚”為自變量的討論范式,研究對象更加聚焦,豐富了研究產業協同集聚推動經濟高質量發展的視角和內容。同時,本文以我國283個城市數據為樣本展開分析,從地市級城市層面考察了“兩業”協同集聚對經濟高質量發展的影響,對當前主要以省級數據為實證樣本的相關研究進行了有效的補充。

(二)建議

首先,切實推進“兩業”深度融合。物流業對于制造業的協同有效性促進了制造業的專業化發展。在物流業的參與下,制造業生產效率得到提升,這也有利于制造業轉型升級走向高端化,進而反哺物流業,推進物流業的持續發展,從而充分發揮協同集聚的效果,優化產業結構,提升供給質量,為經濟高質量發展蓄能,使經濟發展迸發活力。各地區應當因地制宜,發揮自身的產業優勢,合理安排物流業與制造業的布局模式,進行有重點有規劃的集聚。地區間應當強化聯系,發達地區應發揮輻射帶動作用,積極謀求合作,使要素實現積極的擴散流動,設施資源能夠共建共享,以產業協同促進區域協同發展。

其次,更加注重“兩業”協同集聚的質量。“兩業”的協同集聚存在一定的適度范圍,這就要求“兩業”協同不能只是為了協同而協同,而是要綜合考慮其效果,以真正契合產業發展實際和地區發展要求。“兩業”協同集聚的基礎需要有適宜的產業環境,故基礎設施需要具備良好且匹配的條件,政策制度的制定也要緊跟發展步伐,確保要素資源的有效供給,避免出現短板,同時又要避免要素擁擠,從而確保協同集聚的均衡性與協調性,更有效地推動經濟高質量發展。

最后,“兩業”協同集聚離不開“人”的作用。因此,人才的培育與引進勢在必行,人力資源的有效配置不可或缺。發達地區往往具備人力資本上的優勢,在發展中需繼續保持并強化這一優勢,而欠發達地區則需要從發達地區的發展中吸取經驗,立足于自身的發展需求,營造尊重人才的氛圍,充分發揮優勢產業和項目的人才吸附效應,彌補人才流失的缺口,拓展人才培養的渠道,實現人力資本與地區發展的有效耦合,優化產業協同集聚,推動經濟高質量發展。

(三)研究的局限性

本文的研究局限性主要體現在以下兩個方面:一是樣本的選取。受限于城市數據的可得性,數據缺失嚴重的城市未能進入分析樣本,這對本文的結論有一定的影響。二是方法的選擇。本文主要采用OLS模型、GMM模型進行回歸分析,在后續研究中可適當加入空間計量等分析方法,使研究結論更可信。

注釋:

①詳見《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》(發改產業〔2019〕1762號),2019年11月15日。

②詳見www.epsnet.com.cn。

參考文獻:

[1]賀曉宇,沈坤榮.現代化經濟體系、全要素生產率與高質量發展[J].上海經濟研究,2018(6):25-34.

[2]師博,張冰瑤.全國地級以上城市經濟高質量發展測度與分析[J].社會科學研究,2019(3):19-27.

[3]余泳澤,楊曉章,張少輝.中國經濟由高速增長向高質量發展的時空轉換特征研究[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(6):3-21.

[4]馬茹,羅暉,王宏偉,等.中國區域經濟高質量發展評價指標體系及測度研究[J].中國軟科學,2019(7):60-67.

[5]謝國根,張凌,趙春艷.財政分權、地方政府競爭與經濟高質量發展[J].統計與決策,2021,37(5):124-128.

[6]李夢欣,任保平.新時代中國高質量發展的綜合評價及其路徑選擇[J].財經科學,2019(5):26-40.

[7]史丹,李鵬.我國經濟高質量發展測度與國際比較[J].東南學術,2019(5):169-180.

[8]詹新宇,崔培培.中國省際經濟增長質量的測度與評價——基于“五大發展理念”的實證分析[J].財政研究,2016(8):40-53,39.

[9]周德田,馮超彩.科技金融與經濟高質量發展的耦合互動關系——基于耦合度與PVAR模型的實證分析[J].技術經濟,2020,39(5):107-115,141.

[10]呂平,袁易明.產業協同集聚、技術創新與經濟高質量發展——基于生產性服務業與高技術制造業實證分析[J].財經理論與實踐,2020,41(6):118-125.

[11]胡雪萍,許佩.FDI質量特征對中國經濟高質量發展的影響研究[J].國際貿易問題,2020(10):31-50.

[12]胡晨沛,呂政.中國經濟高質量發展水平的測度研究與國際比較——基于全球35個國家的實證分析[J].上海對外經貿大學學報,2020,27(5):91-100.

[13]任保顯.中國省域經濟高質量發展水平測度及實現路徑——基于使用價值的微觀視角[J].中國軟科學,2020(10):175-183.

[14]潘桔,鄭紅玲.區域經濟高質量發展水平的測度與差異分析[J].統計與決策,2020,36(23):102-106.

[15]張俠,許啟發.新時代中國省域經濟高質量發展測度分析[J].經濟問題,2021(3):16-25.

[16]唐曉彬,王亞男,唐孝文.中國省域經濟高質量發展評價研究[J].科研管理,2020,41(11):44-55.

[17]劉思明,張世瑾,朱惠東.國家創新驅動力測度及其經濟高質量發展效應研究[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(4):3-23.

[18]李光龍,范賢賢.財政支出、科技創新與經濟高質量發展——基于長江經濟帶108個城市的實證檢驗[J].上海經濟研究,2019(10):46-60.

[19]李娜娜,楊仁發.FDI能否促進中國經濟高質量發展?[J].統計與信息論壇,2019,34(9):35-43.

[20]黃文,張羽瑤.區域一體化戰略影響了中國城市經濟高質量發展嗎?——基于長江經濟帶城市群的實證考察[J].產業經濟研究,2019(6):14-26.

[21]屈小娥,劉柳.環境分權對經濟高質量發展的影響研究[J].統計研究,2021,38(3):16-29.

[22]何冬梅,劉鵬.人口老齡化、制造業轉型升級與經濟高質量發展——基于中介效應模型[J].經濟與管理研究,2020,41(1):3-20.

[23]黃永明,姜澤林.金融結構、產業集聚與經濟高質量發展[J].科學學研究,2019,37(10):1 775-1 785.

[24]ELLISON G,GLAESER E L.Geographic concentration in U.S. manufacturing industries:a dartboard approach [J]. Journal of political economy,1997,105(5):889-927.

[25]AMITI M.Location of vertically linked industries:agglom? eration versus comparative advantage [J].European econom? ic review,2001,49(4):809-832.

[26]MILER N.Strategic trade and delegated competition origi? nal research [J].Journal of international economics,2014,66(1):215-231.

[27]鐘韻,秦嫣然.中國城市群的服務業協同集聚研究——基于長三角與珠三角的對比[J].廣東社會科學,2021(2):5-15,254.

[28]MARSHALL A.Principles of economics [M].London:Mac? millan,1890:208-261.

[29]HELSLEY R W,STRANGE W C.Coagglomeration,clus? ters,and the scale and composition of cities [J].Journal of political economy,2014,122(5):1 064-1 093.

[30]O’SULLIVAN A,STRANGE W C.The emergence of coag? glomeration[J].Journalofeconomicgeography,2018,18(2):293-317.

[31]CONNELL J,KRIZ A,THORPE M.Industry clusters:an antidote for knowledge sharing and collaborative innova? tion? [J].Knowl manag,2014(18):137-151.

[32]DURANTAN G,PUGA D.Micro-foundations of urban ag? glomeration economics[J].Handbook of regional and urban economics,2004,56(3):2 063-2 117.

[33]BALDWEN R E,FORSLID R.The core-periphery model and endogenous [J].Economica,2003(267):207-324.

[34]LOW L.Growing industrial clusters in Asia:serendipity and science [J].Asian-pacific economic literature,2010,23(1):125-126.

[35]TAYLOR P J,DERUDDER B,FAULCONBRIDGE J,et al.Advanced producer service firms as strategic networks,global cities as strategic places [J].Economic geography,2015,90(3):267-291.

[36]KE S,HE M,YUAN C.Synergy and industrial co-agglom? eration of producer services and manufacturing:a panel da? ta analysis of Chinese cities [J].Regional studies,2014,48(11):1 829-1 841.

[37]陳曉峰,陳昭鋒.生產性服務業與制造業協同集聚的水平及效應——來自中國東部沿海地區的經驗證據[J].財貿研究,2014,25(2):49-57.

[38]張治棟,陳競.異質性產業集聚及其協同發展對經濟效率的影響——以長江經濟帶108個城市為例[J].工業技術經濟,2019,38(6):97-104.

[39]周小亮,宋立.生產性服務業與制造業協同集聚對產業結構優化升級的影響[J].首都經濟貿易大學學報,2019,21(4):53-64.

[40]王燕,孫超.產業協同集聚對產業結構優化的影響——基于高新技術產業與生產性服務業的實證分析[J].經濟問題探索,2019(10):146-154.

[41]陳疇鏞,楊文霞.電子商務對制造業與物流業協同集聚的影響——基于浙江省設區市面板數據的實證[J].科技管理研究,2019,39(11):146-152.

[42]豆建民,劉葉.生產性服務業與制造業協同集聚是否能促進經濟增長——基于中國285個地級市的面板數據[J].現代財經(天津財經大學學報),2016,36(4):92-102.

[43]李健,馮會迎.高技術制造業與高技術服務業協同集聚的經濟增長效應[J].科技進步與對策,2020,37(17):54-62.

[44]馬昱,邱菀華,王昕宇.高技術產業集聚、技術創新對經濟高質量發展效應研究——基于面板平滑轉換回歸模型[J].工業技術經濟,2020,39(2):13-20.

[45]黃永明,姜澤林.金融結構、產業集聚與經濟高質量發展[J].科學學研究,2019,37(10):1 775-1 785.

[46]張虎,韓愛華.制造業與生產性服務業耦合能否促進空間協調——基于285個城市數據的檢驗[J].統計研究,2019,36(1):39-50.

[47]程啟月.評測指標權重確定的結構熵權法[J].系統工程理論與實踐,2010,30(7):1 225-1 228.

[48]章穗,張梅,遲國泰.基于熵權法的科學技術評價模型及其實證研究[J].管理學報,2010,7(01):34-42.

[49]孫豪,桂河清,楊冬.中國省域經濟高質量發展的測度與評價[J].浙江社會科學,2020(8):4-14,155.

[50]陳景華,陳姚,陳敏敏.中國經濟高質量發展水平、區域差異及分布動態演進[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(12):108-126.

責任編輯:嘉斌

The Influence of Collaborative Agglomeration of Logistics Industry and Manufacturing Industry on High-quality Economic Development

——the Empirical Research on 283 Cities at the Prefecture Level and Above

LIU Ming

(School of Business and Tourism Management,Yunnan University,Kunming 650091,Yunnan,China)

Abstract:Using the panel data of 283 cities at the prefecture level and above in China from 2007 to 2019 and the principal component analysis,the author constructs a high-quality economic development indicator system to measure the level of highquality economic development; and the author also uses the system GMM model and the panel threshold model to explore the linear and non-linear influence of collaborative agglomeration of logistics industry and manufacturing industry on high-quality economic development. Relevant empirical research shows that: in the full sample,the collaborative agglomeration of logistics industry and manufacturing industry has a significant positive impact on the high-quality economic development; in the sample of sub-regional location and city size,its impact shows strong regional and scale differences. The eastern and central cities have a significant promoting effect,while the western cities have a significant inhibitory effect; large and medium-sized cities have a significant promoting effect,and small cities have an insignificant effect. Moreover,the coordinative agglomeration of logistics industry and manufacturing industry has a significant threshold effect on the high-quality economic development. It shows that only by surpassing the low-level threshold and pushing the collaborative agglomeration of logistics industry and manufacturing industry to a higher level can the agglomeration efficiency be truly released and the role of that in high- quality economic development be truly demonstrated. It also further verifies the correctness,necessity,and urgency of the deep integrated development of logistics industry and manufacturing industry. So we must continuously promote the deep integration of logistics industry and manufacturing industry,pay more attention to the quality of collaborative agglomeration,and fully explore the potential of logistic talents to really promote the economic transformation to the high-quality development.

Key words:logistics industry;manufacturing industry;collaborative agglomeration;high-quality development