基于核心素養的HPS教學設計

郭豫梅 劉存芳 史娟 任傳清 盧久富 靳玲俠

摘要:以“膠體”為例,在課程教學中引入膠體發展史,開啟學生對膠體的探索之旅。HPS教學模式與核心素養的融合使得學生在認識化學的形成和發展過程中,感受化學的奇妙,體會學習化學知識的快樂所在,從而提高學生的核心素養。

關鍵詞:膠體 HPS教學 化學史 核心素養

文章編號:1008-0546(2021)12-0033-07中圖分類號:G632.41文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.12.009

*本文系陜西省教育科學“十三五”規劃課題(SGH17H143)及陜西理工大學研究生教育教學改革研究項目(SLGYJG2018)研究成果。

HPS教學模式是將科學史(history)、科學哲學(philosophy)和科學社會學(sociology of science)三者進行融合的一種新型教學模式[1],HPS教學中所表達的內容是追問科學本質的側面,將其引入教學中可以幫助學生理解科學的本質內涵。目前,國內外大多專家學者認為,理科課程的學習離不開HPS教學,融入HPS教學模式,學生可以了解到科學家研究科學知識的過程中所發生的故事、對社會所帶來的影響等,以此來吸引學生對科學知識的興趣、了解科學本質并掌握學習方法;且能培養學生的科學態度、質疑能力和創新精神[2]。HPS教學模式提倡學生走進知識的發現和發展過程中去學習知識,通過這樣的教學模式,學生在感知知識的過程中更易激發學習興趣,對科學世界充滿好奇,也更易理解和掌握知識,并且能夠讓學生多角度地了解、認識科學本質及其規律。研究發現,HPS強調的諸多教育價值內容在新課標倡導的化學學科五大核心素養中均有不同程度的體現[3]。因而,本課題研究將HPS教學模式融入課堂教學中,通過“膠體”教學課題為例,以化學學科核心素養為基礎進行教學設計。

一、設計理念

核心素養是指“學生應具備的適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力,突出強調個人修養、社會關愛、家國情懷,更加注重自主發展、合作參與、創新實踐”[4]。“學生核心素養的發展”是繼教學大綱所涉及的“三維目標”后又一個新的課程理念[5],是在落實立德樹人教育根本任務中產生的[6]。在教學過程中教師通過一系列的教學方法,引導學生學習新知識并提高學生的核心素養。

HPS模型在化學教學過程中強調化學史料的重要性,側重于從歷史的角度分析化學史發展[7]。它將科學、社會發展和人文歷史聯系在一起,學生習得科學知識的同時,還能從中學習到科學家們在發現、認識、了解知識時的思想和方法。這與我們現今所提倡的化學學科核心素養有著緊密聯系。所以,培養中學生學科核心素養的重要途徑之一是在化學教學中運用HPS教學模式。通過讓學生置身于化學發現史的情境中,跟隨科學家一起經歷知識的動態生成過程,體驗運用理論和實驗探索真理的樂趣,以此來培養學生的批判意識和社會責任感,實現對科學本質的理解,提升學生的科學素養。

二、教材分析

“膠體”選自人教版《化學1(必修)》第二章第一節“物質的分類”中的第二部分內容,認識膠體的本質,建立分散系概念及初步建立分散系的知識結構。通過化學發展史、科學精神等貫穿于一系列教學過程中,以科學探究的形式引導學生對比溶液、濁液與膠體的區別[8],進而培養學生的實驗設計能力及分析能力。

三、教學過程

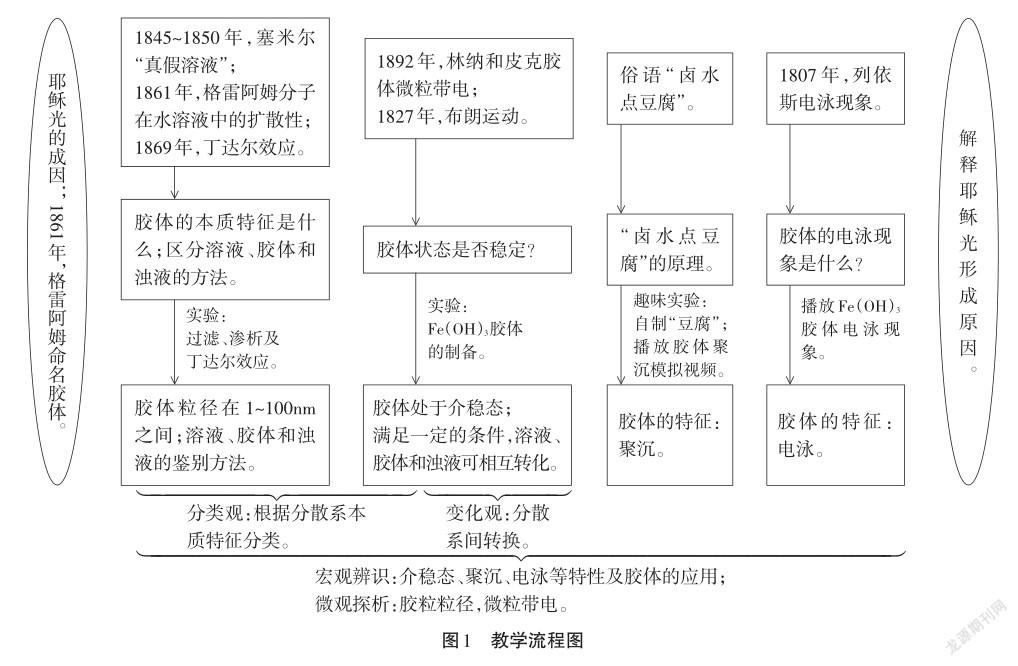

HPS教學模式的關鍵點是化學史的導入,“將化學史呈現得精彩、有趣”是學生主動沿著這條教學主線學習的驅動力[9]。以美麗的自然景色——耶穌光為教學情境導入課堂教學,提出問題,這樣的美景是如何產生的,引起學生的好奇心,激發學生的學習興趣,集中學生的注意力。接著,直奔主題,引入“膠體”這一名字的由來,開啟膠體的探究之旅。通過格雷阿姆將豆漿等大多無定型膠狀物質命名為膠體,引出生活中常見的飲品——豆漿,將其引入教學。此后,將科學家對膠體的發現、認識、探究過程作為主線,利用這些科學史料為學生創設學習情境,讓學生在了解膠體的發現歷史過程中,認識膠體,了解膠體性質及用途,并學會區分膠體、溶液和濁液。從化學史料中尋找問題,引發學生思考,學生進行假設、實驗探究等方法達到答疑解惑的目的。在這一系列的活動中,學生從中習得化學史中所要告訴我們的知識及科學本質。從生活現象到科學實質,從膠體發現發展史到膠體化學的應用前景,學生從中感受化學知識的魅力,加深學生對知識的認識和理解,從而拓展學生的學習面,找尋適當的學習方法,提升學生分析、解決問題的能力,最終提高學生的核心素養。教學流程如圖1所示。

四、教學目標

1.知識與技能

了解膠體的重要性質和用途,并能解釋生活中的實際問題;

用丁達爾效應鑒別溶液、膠體和濁液。

2.過程與方法

掌握制備膠體的實驗技能;

聯系生活實際,能夠運用觀察、動手操作、查閱資料等方法獲取有用信息來解決問題。

3.情感態度與價值觀

能夠利用知識框架歸納所學知識,在問題情境中討論問題并得出結論,養成探究、自主、合作的學習方式;

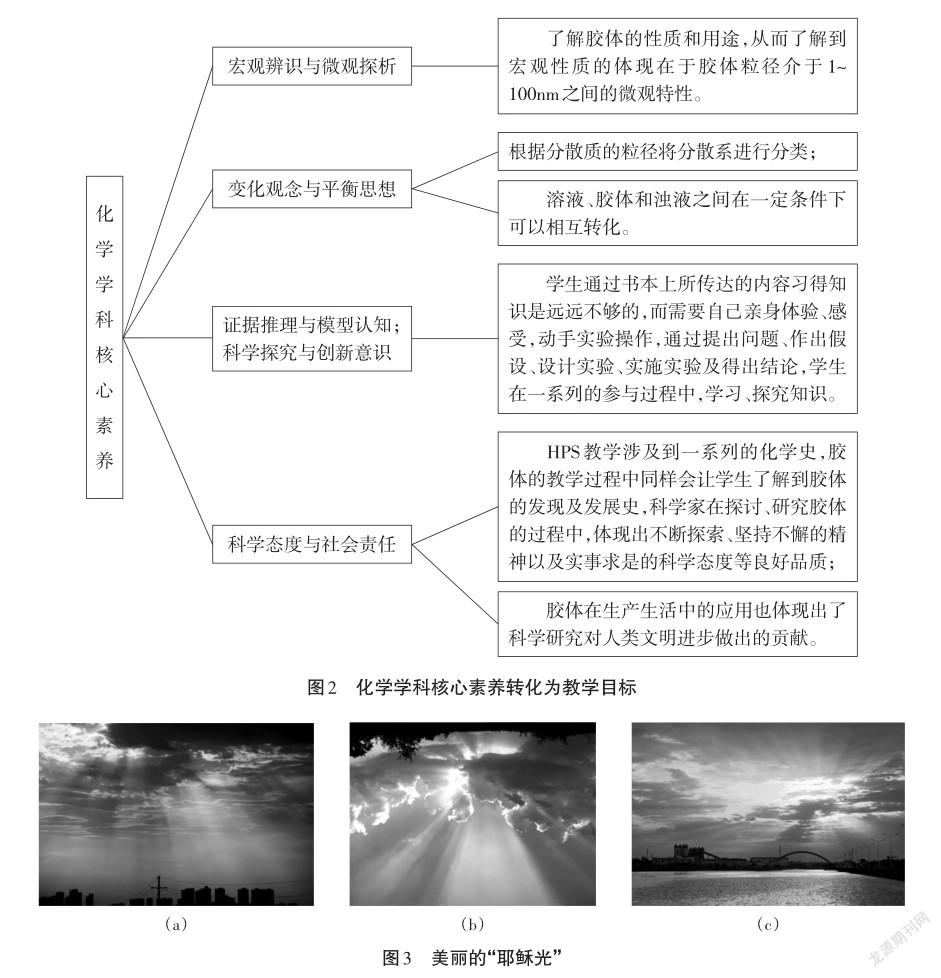

通過膠體的學習,學生感悟到知識與社會、科技發展的密切聯系,產生學習化學的濃厚興趣,增加對化學學科的認同感。據此,“膠體”教學目標定位如圖2所示。

五、教學內容

1.課堂導入

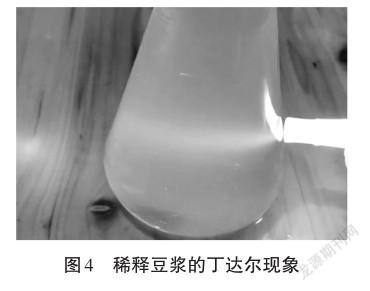

【創設情境,導入新課】圖片展示:一條條光線烘托著壯麗的美景,營造出寧靜而又祥和的氛圍。這種給大自然帶來神圣而又充滿靜謐感的光線,久而久之被人們稱之為“耶穌光”,如圖3(a)(b)(c)所示。

【教師】美麗的“耶穌光”盛景,這種現象是如何產生的?同學們,讓我們帶著這個問題進入本節課的學習,通過本節課的學習一起找尋答案。

【教師】同學們,你們今天早餐喝了什么呢?

【學生】牛奶、粥、豆漿……(學生七嘴八舌地談論)

【教師】早餐飲品種類多樣,那同學們你們知道如何用化學方法將這些飲品進行分類嗎?

【學生】(思考)

設計意圖:用壯麗的景色,給予學生視覺上的刺激,將學生的注意力帶入課堂,之后拋出問題“這樣的美景是如何形成的”,學生帶著問題進入本節課,激發學生的求知欲。接著,話音一轉,回到日常生活中最常接觸到的事物中,怎樣用化學方法將它們進行分類?聯系生活,拉近學生與知識間的距離感,消除學生對新事物的排斥,引起學生的學習興趣。同時,在新課導入前拋出兩個問題,學生帶著問題學習新知,促進思維的發展。

2.引入新知——什么是膠體

【化學史1】1663年,科學家卡修斯在一次偶然間制得一種膠狀物質,但這并沒有引起他思考,而只是將它視為一種普通溶液,稱它為金膠溶液;直到1861年,科學家格雷阿姆將豆漿蒸發后得到了一種膠狀物質。他就產生了疑惑,豆漿蒸發是膠狀的,其他溶液也是相同狀況嗎?之后,他進行了大量實驗探究,在研究中發現,類似于生理鹽水的溶液蒸發易形成晶體析出,而豆漿等蒸發時,大多形成無定型膠狀物質。因此,格雷阿姆將這類在蒸發過程中形成無定型膠狀的物質命名為“膠體”,一直沿用至今[10]。

【提問】豆漿是膠體,那膠體到底是什么?與溶液、濁液相比,又有哪些樣獨有的特點呢?

【創設情境】多媒體呈現生活中常見膠體(如雞蛋清、豆漿、牛奶等)。

【導入課題】這些物質有著相同的名字:膠體。從物質分類的角度看,物質能歸為一類,一定存在某種相似性,是什么特征使它們同屬于膠體呢[11]?

設計意圖:科學家卡修斯與格雷阿姆對待偶然發現的膠狀物質持有的兩種態度形成鮮明對比,告訴學生對待科學要有一雙發現問題的眼睛,通過自身不斷的探索和實驗,去驗證自己的猜想,可能會有意想不到的體會和收獲。接著用科學家格雷阿姆命名“膠體”這一化學事件直接引出“膠體”這一新的化學概念,學生對于知識點處于陌生、茫然的狀態,而豆漿、牛奶等熟悉的事物均是膠體,減弱學生對知識的陌生感,可以激發學生主動探索、挖掘新知的欲望,主動探究膠體的結構及特征。

3.探索之路——溶液、膠體和濁液的鑒別

【實物展示】分別用三個小燒杯盛裝豆漿、生理鹽水和泥水,展示給學生,仔細觀察膠體、溶液及濁液的不同之處。

【學生回答】濁液可以觀察到肉眼可見的固體小顆粒,且不均一、不透明、不穩定,固體顆粒受重力的影響極易沉降下來;膠體、溶液外觀相似,無法區別。

【教師】那么如何區分溶液、膠體?

【化學史2】意大利毒理學家塞爾米對“真假溶液”研究的史料。

1845~1850年,意大利毒理學家塞爾米在實驗中曾經制得了一些“溶液”,然而他發現這些“溶液”與以往所制得的溶液有些不大一樣,在他不斷研究探索后發現,這些“溶液”的分散質點比普通的溶液質點要大得多,所以,塞米爾將這些奇怪的“溶液”稱為“假溶液”,這些“假溶液”就是膠體。那么通過什么方法鑒別膠體和溶液呢?

【學生】“假溶液”的分散質點比溶液的分散質點大。

【教師】那么溶液可以透過濾紙,膠體可以嗎?

【學生實驗】豆漿、生理鹽水、泥水的過濾。

【實驗結果】豆漿、生理鹽水均能透過濾紙,泥水不可以透過濾紙。

【教師】通過實驗發現,除濁液不能透過濾紙外,溶液和膠體均能透過濾紙,那還能用什么方法鑒別膠體和溶液呢?

【化學史3】1861年,蘇格蘭科學家格雷阿姆(Gra? ham)在研究不同物質的分子在水溶液中的擴散性質時,發現有的分子擴散速度很快,有的則擴散較慢,并且在進行分子能否透過半透膜實驗時,證實了擴散速度較慢的分子的直徑要大得多[12]。

【教師】通過閱讀本則化學史,同學們從中得到了什么?

【學生】不同物質在水溶液中分子的擴散速度不同。

【教師】同學們能否利用半透膜自行設計實驗,來區分膠體和溶液?

【實驗設計】豆漿與生理鹽水的混和溶液裝入半透膜袋中,然后將半透膜袋浸泡在盛有蒸餾水的燒杯中進行滲析實驗。檢測氯離子、蛋白質能否透過半透膜,從而驗證假設膠體粒子直徑比溶液粒子大是否成立。

【演示實驗】教師演示實驗,學生觀察現象。

【學生】分散質粒徑:膠體大于溶液小于濁液。

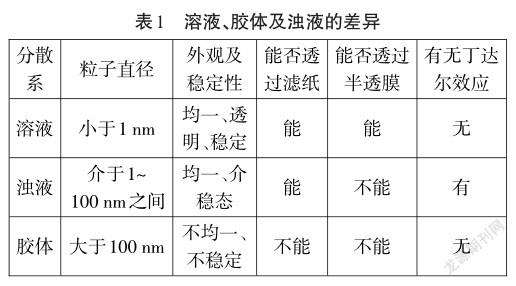

【教師】半透膜能透過的粒子直徑小于1 nm,溶液的粒子直徑一般小于1 nm,膠體的粒子直徑一般在1~100 nm之間。

【過渡】我們已經了解到區別溶液、膠體和濁液可以通過其是否能透過濾紙、半透膜來區分,但是方法過于繁雜;有沒有更加簡單便捷的方法可以區分它們呢?

【化學史4】1869年,丁達爾在一次偶然間,將一束匯聚的光通過溶膠,則從側面可以看到一個發光的圓錐體;接著,他用同樣的方法照射溶液和濁液,則沒有此現象。

【教師】通過這則史料同學們想到了什么方法?

【學生】我們可以通過光束照射來鑒別分散系。

【丁達爾效應】當一束光線透過膠體,從垂直入射光方向可以觀察到膠體中出現的一條光亮的“通路”,這種現象叫丁達爾現象,也叫丁達爾效應[13]。

【教師】光束照射下是否會出現光亮通路,我們一起來驗證一下。豆漿在匯聚的光束照射下,會出現光亮的通路嗎?

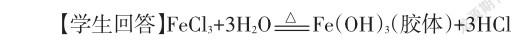

【趣味實驗】生理鹽水、稀釋的豆漿以及泥水分別用小手電筒照射。

【實驗現象】(學生總結)生理鹽水和泥水沒有出現光亮通路,豆漿出現光亮通路。

【PPT圖片展示】稀釋的豆漿在光束照射下產生光亮通路的圖片,如圖4所示。

【總結】區分溶液、膠體和濁液的簡便方法:用匯聚的光束照射,出現光亮通路的是膠體,可以觀察到固體小顆粒的是濁液,無明顯現象的是溶液。

【知識拓展】在一玻璃瓶中放一點燃的小紙條后密閉,待瓶中充滿白煙,用激光筆照射;玻璃瓶中收集大量加濕器口產生的霧氣,用激光筆照射。這些均能出現光亮通路,由此說明煙、霧均為膠體。

設計意圖:教師通過3段以時間線為線索的化學史,一步步幫助學生找尋鑒別膠體、溶液及濁液的方法。學生通過體驗科學家對膠體的一步步探索之旅,實際動手體驗科學家鑒別溶液、膠體及濁液的方法,由繁到簡,體會到科學的世界需要有足夠的耐心和毅力,不放過每一個小細節。同時通過自己動手操作,將自身融入到膠體的探索之旅,學生在不經意間吸收知識,提升自身的核心素養。

4.膠體的制備

【教師】在前面的交流學習中,我們已經對膠體有了初步的了解,知道了如何區分溶液、膠體及濁液。接下來,同學們就通過自己制作膠體來更加深入地認識膠體。

【課本實驗(學生動手實驗)】Fe(OH)3膠體的制備實驗。

將一個盛有25mL蒸餾水的小燒杯加熱至沸騰,向沸水中逐滴滴入5~6滴FeCl3飽和溶液,煮沸至溶液呈紅褐色,停止加熱。燒杯放置室溫后,取一支試管,傾倒少量產物,并向其中加入硫酸鎂溶液。觀察實驗現象得出結論。

【學生】用手電筒照射有光亮的通路,所以制得的是Fe(OH)3膠體。它是均一、透明的。向Fe(OH)3膠體中加入硫酸鎂溶液,Fe(OH)3膠體變渾濁,成為Fe(OH)3懸濁液。

【教師】FeCl3溶液加熱煮沸制得Fe(OH)3膠體,Fe(OH)3膠體在電解質的影響下形成Fe(OH)3濁液,同學們從中了解到了什么?

【學生】膠體、溶液和濁液在一定的條件下可以相互轉化。

【教師提問】制得的Fe(OH)3膠體是均一、透明的,那膠體都是透明的嗎?

【學生回答】不是,豆漿是膠體但不是透明的。

【教師提問】同學們通過實驗能否得出制備Fe(OH)3膠體的反應原理(書寫化學反應方程式)

【教師】同學們在初中階段已經接觸過溶液、濁液。它們都有什么特點?

【學生】溶液是均一、透明且穩定的;濁液是不均一、不透明且不穩定的。

【教師】那么我們今天所學的膠體呢?透明嗎?穩定嗎?

【學生回答】膠體是均一的,但不都是透明的;且膠體在一定條件下能穩定存在。

【教師總結】膠體處于介穩態。

【教師】幫助學生梳理所學知識點,形成知識框架;學生獨立完成表格。

【完成表格】如表1所示。

設計意圖:學生初步理解了膠體的相關知識,在此基礎上通過動手實驗制備膠體,更加深入了解膠體。不僅能夠培養學生的實驗技能且讓學生積極參與到課堂教學中,充分體現學生的主體性。學生在實驗的過程中,對膠體進行再認識,使得“膠體”不單單是書本中的一個名詞,也可以通過自己動手制備,讓膠體變成自己所熟悉的,提高學生的認同感。

【化學史5】林納和皮克通過實驗證明膠體微粒帶電,且同種膠體粒子帶有相同電荷。

布朗運動史料:1827年,布朗(R.Brown)在水中灑入花粉,用顯微鏡觀察時發現花粉的小顆粒在作不停地、無規則地運動,這種現象叫做布朗運動[14]。

【教師提問】通過這兩則化學史料,同學們相互討論并總結出膠體為什么處于介穩狀態?

【學生】膠粒帶同種電荷,使得它們之間相互排斥,不易聚集起來形成較大的顆粒沉降下來;同時,膠粒不停地、無規則地運動也使其不易聚集成質量較大的顆粒。

【教師】膠體除了是均一、透明且處于介穩態,還有什么特點呢?

5.膠體的特性

【過渡】同學們知道制作豆腐用的原料是什么?

【學生回答】黃豆。

【教師】豆腐是怎樣做出來的呢?

【豆腐工藝流程圖】如圖5所示。

【教師】黃豆打磨成豆漿,進行點兌才能成為豆腐花。是制作豆腐的重要步驟,也是我們俗稱的“鹵水點豆腐”。

【教師】豆腐是鹵水點兌豆漿制得的,鹵水的主要成分是氯化鎂。通過實驗,讓我們一起在實驗室里體驗豆腐的制作過程。

【趣味實驗】“鹵水點豆腐”的模擬實驗——將飽和的氯化鎂溶液滴入豆漿中。

【教師】同學們在實驗過程中注意觀察實驗現象。

【學生】豆漿聚集成豆腐花。

【教師】“鹵水點豆腐”的原理是什么?

【學生】學生思考。

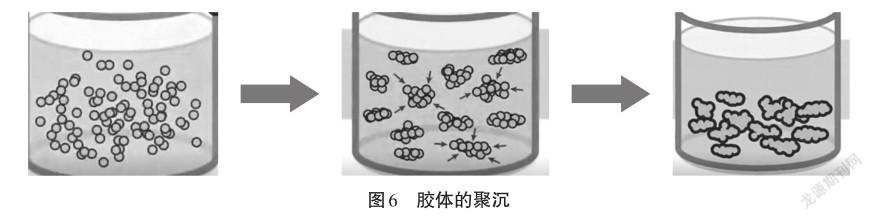

【聚沉的定義】膠體粒子均帶電荷,向膠體中加入電解質溶液時,加入的陽離子(或陰離子)中和了膠體粒子所帶的電荷,使膠體粒子聚集成較大顆粒,從而形成沉淀從分散劑里析出。起聚沉作用的是與膠體粒子所帶相反電荷的異號離子[15]。

【學生】豆漿是膠體,氯化鎂溶液是電解質。向豆漿中加入氯化鎂溶液發生聚沉,形成較大的顆粒——豆腐花。

【原理】豆漿是膠體,它的蛋白質膠粒在分散劑(水)中不斷運動,無法聚集在一起。由于蛋白質膠粒帶負電,分子間因同種電荷排斥而均勻分布在分散劑中,呈相對穩定狀態。鹵水實質是氯化鎂,將其加入到豆漿中,提供帶正電荷的鎂離子從而中和了蛋白質膠粒所帶的負電荷,分子間失去了靜電排斥,使得膠粒聚集沉降。這就是膠體的聚沉。

【動畫模擬】播放膠體聚沉形成過程的動畫模擬,如圖6所示。

【提問】除在分散系中加入電解質外,還有哪些方法可使膠體聚沉?

【總結】加入電解質;加熱、攪拌;加入帶相反電性的膠體粒子[16]。

【聯系生活】同學們已經了解了鹵水點豆腐所涉及到的原理是膠體的聚沉,那大家還知道哪些場景中涉及到了膠體的聚沉嗎?

【圖片展示】醫學上,用三氯化鐵溶液進行應急止血;生活中,肉凍、果凍的制作以及明礬凈水;自然現象,三角洲成因。

設計意圖:通過生活中常見食物——豆腐,引入豆腐的制作原理“鹵水點豆腐”。學生通過動手實驗,親自感受豆腐的制作過程,觀察膠體的“聚沉”是什么,體會膠體的聚沉。通過動手實驗,學生觀察現象,總結思考。避免了傳統教學中灌輸式的教學方式,避免學生對概念的理解模糊。并且培養學生的實驗操作技能及獨立思考能力。

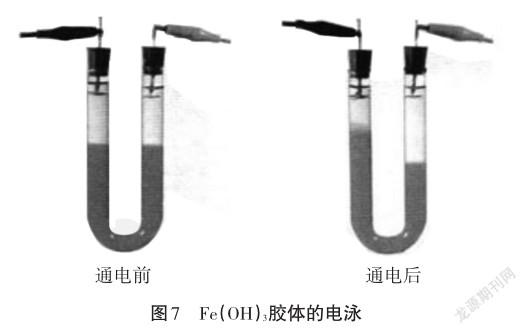

【化學史6】1807年,科學家們對膠體還沒有一個明確的認知時,列依斯用兩根玻璃管插到濕潤的黏土中發現了電泳現象。

【教師】電泳現象是什么呢?

【視頻播放】如圖7所示,Fe(OH)3膠體的電泳,教師講解電泳的定義。

6.膠體的應用

【過渡】膠體化學在目前的科學研究中已成為一項熱門課題,膠體因其1~100 nm的粒子直徑及其獨有的性質,使得它在生產生活中有著廣泛的應用。

【膠體應用】制備凝膠態物質,比如豆腐、肉凍、果凍;靜電除塵裝置;污水凈化;制備納米材料等。

【教師】本節課知識已經學完,同學們能解釋美麗的耶穌光是怎么產生的嗎?

【學生】這是丁達爾效應,空氣中的大量霧氣和灰塵均為膠體,在太陽光的照射下,就可以看到許多線條。

設計意圖:性質決定用途,本節課學習了膠體的結構及性質。膠體能給日常生活帶來什么?化學學習的意義何在?從知識的學習轉移到知識帶給生活的便利,科學為社會進步所做的貢獻。由此培養學生的社會責任感。最后首尾呼應,新課剛開始用耶穌光的情景引入教學,學生在知識學完思考回答問題,鞏固新知。

【作業布置】除了本節課所了解到的膠體在日常生活中的應用,查閱資料,例舉出膠體還有什么應用途徑?中國的豆腐所用的原材料是豆類,那同學們知道日本豆腐所用的原材料是什么嗎?它的制作工藝與我國豆腐的制作是否相同呢?

膠體的發現、命名、性質的探索以及將其應用到生產生活中,這都離不開許多科學家所做的貢獻,通過今天的學習,你有什么啟示?

六、結語

本教學創設了化學史情境,讓學生從史料中探索、認識科學家們對于膠體的研究及應用從而學習膠體、了解膠體的特征及在生產生活中的應用,并且從中感悟到科學與社會的緊密聯系以及認識到科技進步促進社會發展的重要作用。化學學科五大素養通過此次HPS教學模式的應用也有較好的成果。膠體的介穩態、聚沉和電泳等特性及膠體在納米技術、靜電除塵及凈水等應用與膠粒直徑在1~100 nm之間及同種膠粒帶相同電荷體現了宏觀辨識與微觀探析;通過某種手段可以使膠體在溶液、濁液之間轉換滲透著變化觀念與平衡思想;通過模擬豆腐制作過程與播放動畫模擬展示聚沉現象的實質表達的是證據推理與模型認知;化學史的引入將從對膠體知識的萌芽期到如今應用在生產生活中的一系列研究過程,學生不僅感受到科學家的優良品質,同時在此過程中跟隨科學家的步伐,進行實驗探究,深入挖掘膠體發展史背后所蘊含的科學哲學和社會學內容,幫助學生樹立尊重科學、尊重自然的優秀品質[17],從而提高學生的核心素養。

參考文獻

[1]王碩,靳瑩.基于科學本質的HPS教學實踐——初中化學緒言教學設計[J].化學教育,2015,36(1):39-42

[2]朱清勇.基于HPS教育理念的教學實踐與反思——以“化學給我們帶來什么”為例[J].教育研究與評論(中學教育教學),2016(4):75-79

[3]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018

[4]張四方,武迪迪.基于核心素養的HPS教學實踐——以“甲烷”為例[J].化學教育(中英文),2019,40(13):33-36

[5]吳星.從三維目標走向核心素養[J].化學教學,2017(1):3-7

[6]劉妍,王秀紅,張冬華.基于化學學科核心素養的“鐵鹽和亞鐵鹽”教學設計[J].化學教育(中英文),2019,40(7):33-37

[7]皇甫倩,王后雄.HPS教學模型及其在中學化學教學中的運用[J].教育理論與實踐,2015,35(2):58-59

[8]王長龍,周學良.素養為本的“分散系及其分類”教學設計[J].中學化學教學參考,2019(7):20-22

[9]莊乾敏,劉冰,張雪.基于化學史發展學生學科核心素養的教學——以“膠體”為例[J].化學教育(中英文),2019,40(13):28-32

[10]趙匡華.化學通史[M].北京:高等教育出版社,1990:415-417

[11]王晶,羅吉祥.HPS教學模式與情境教學的整合——以“氯氣”為例[J].中學化學教學參考,2016(9):35-37

[12]裴燕.“膠體的性質”教學設計[J].化學教學,2010(7):56-58

[13]于立霞.基于模板原位聚合方法的脂質體包覆溫敏納米凝膠的制備及性能研究[D].天津:天津大學,2018:35-36

[14]陳靜.人教版高中化學(必修)概念體系邏輯關系研究[D].哈爾濱:哈爾濱師范大學,2015:22-24

[15]陳宗淇,楊孔章.膠體化學發展簡史[J].化學通報,1988(6):56-59

[16]師殿峰.“化學物質及其變化”知識解讀[J].數理化學習(高中版),2012(9):29-32

[17]葉建偉,洪茲田.基于“HPS”和“問題解決”教學思想培育學科核心素養的實踐研究——以高中化學“化學電源”教學為例[J].中小學教學研究,2019(6):51-54