著眼于核心知識與關鍵能力的作業管理

陳廣余 曹志兵

摘要:針對當前教學一線存在的作業數量過多、質量不高、功能異化等問題,以滬教版九年級化學“溶液組成的表示”為例,從分析教材順序與具體學情入手、通過梳理教學內容與學業水平、設置真實情境與作業結構、加強多維指導與及時反饋,試圖為破解中小學作業管理松、總量多、質量差、指導缺、反饋慢等問題提供探討示例。

關鍵詞:核心知識;關鍵能力;作業設計

文章編號:1008-0546(2021)11-0016-04中圖分類號:G632.41文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.11.004

*本文系江蘇省中小學教學研究第十二期重點課題“初中化學促進深度學習的課例研究”(編號:2017JK12-ZB11)、江蘇省教育科學“十三五”規劃課題“范導式教學法的實踐研究”(編號:B-b/2018/02/155)的階段性研究成果。

2019年6月,中共中央國務院印發的《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》[1]第三項第10款中,強調“促進學生完成好基礎性作業,強化實踐性作業,探索彈性作業和跨學科作業,不斷提高作業設計質量”,切實提高課堂教學的質量。2021年4月,教育部辦公廳印發了《關于加強義務教育學校作業管理的通知》[2],更是從功能、總量、類型等十個方面對作業管理進行了規范要求。2021年7月,中共中央辦公廳國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》[3],直接提出“全面壓減作業總量和時長,減輕學生過重作業負擔”的要求。由此可見,作業設計作為全面深化教育教學改革的重要環節,還沒有得到應有的重視,一些學校或教師仍然存在作業數量過多、質量不高、功能異化等問題。如何科學地開展作業設計,本文就以滬教版九年級化學第6章第2節“溶液組成的表示”為例展開實踐探討,為努力破解中小學作業管理松、總量多、質量差、指導缺、反饋慢等問題提供示例。

一、分析教材與學情

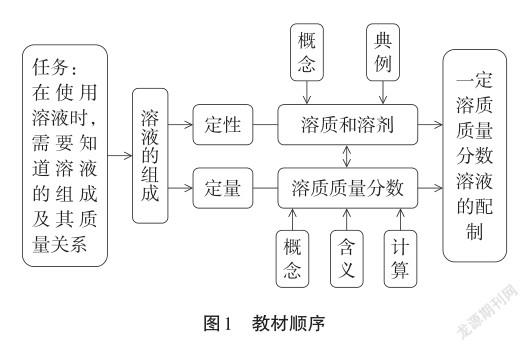

從教材順序的角度分析,“溶液組成的表示”主要包括三部分:一是從溶質、溶劑的角度認識溶液的組成,二是從溶質質量分數的角度表示溶液的濃度,三是初步學會配制一定溶質質量分數的溶液。這是設計作業內容的基礎。教材順序見圖1。

從認知結構上看,學生在日常生活、生產中已經接觸了一些典型的溶液,對溶液組成有一些經驗性了解;同時,在第3章已經學過化合物中某元素的質量分數,對質量分數概念已經比較熟悉。可以說,本部分教學內容是在學生已有經驗、已有認知基礎上再具體、再提升的過程。因此,作業設計也應該是在關照已有經驗、已有知識的基礎上進行再勾連、再發展。

從學生對相關知識的掌握情況和能力的達成情況角度,我們至少應該從三個方面著手分析,一是學生在課堂教學過程中真實達到的水平層次,二是經過教與學之后教師和學生期望達到的水平層次,三是回望與本部分知識相關章節作業的達成度。這是控制作業難度、提升作業針對性的基礎,同時與作業總量的控制也是息息相關。作業難度大,就是在這個角度出了問題,教—學—評就會出現嚴重偏差。

二、梳理內容與水平

作業作為課堂教學的延伸,是課堂教學改革的重要環節,其根本任務是鞏固核心知識,發展關鍵能力,應該“具有診斷、鞏固、學情分析等功能”[4]。要提高作業設計的質量,就首先要梳理教學內容、明確教學目標、確定能力水平。目標需要兼顧學業質量標準和學生實際兩個方面;內容既需要在面上做到教學內容全覆蓋,又需要在點上勾連相關的已有經驗、已有認知;水平應該對不同層次進行清晰界定。應對這樣的要求,必須既注重夯實學科基礎知識和基本技能,又注重彌補關鍵能力的不足。作業設計模型見圖2。

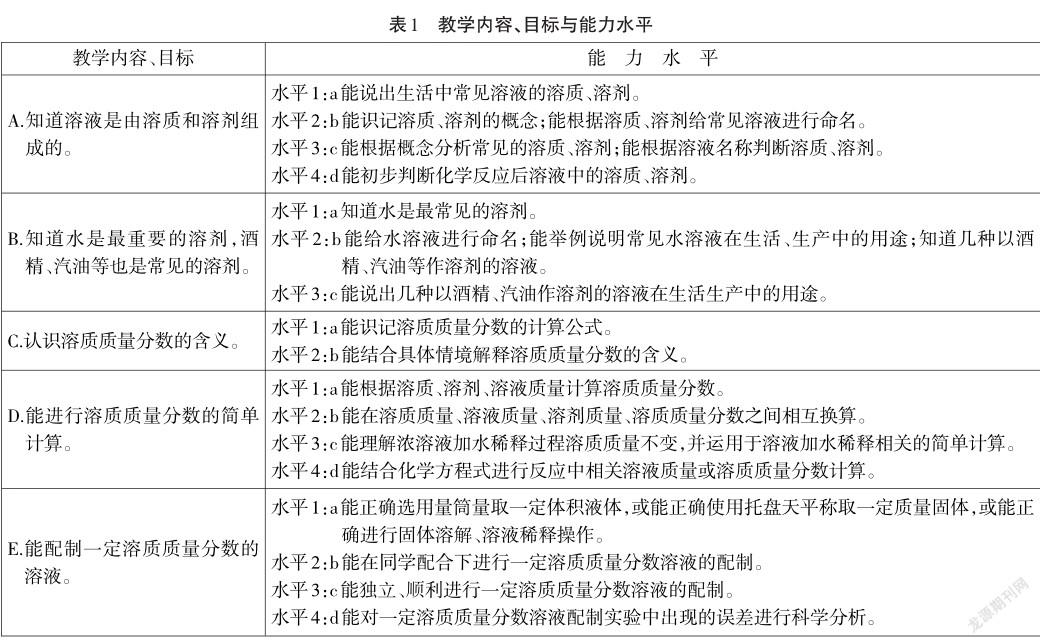

根據《義務教育化學課程標準(2011年版)》和滬教版九年級《化學》教材第6章第2節,結合任教學生整體水平,梳理、確定本部分的教學內容、目標及其能力水平。教學內容、目標與能力水平見表1。

要求學生理解的知識不都是核心知識,只有那些有利于幫助學生認識身邊常見物質、形成最基本化學概念等知識,才是核心知識;要求學生掌握的能力不都是關鍵能力,學生遇到與化學相關的問題時所表現出來的運用化學所特有思想和思維方法解決實際問題的能力,才是化學學科關鍵能力。結合對“溶液組成的表示”教學目標與能力水平的分析,不難得出這部分教學內容涉及的核心知識主要包括:①能夠從定性、定量兩個維度,正確分析常見溶液的組成,②能進行溶質質量分數的簡單計算,③能進行濃溶液加水稀釋的相關計算。關鍵能力主要是:①從質量分數的角度,結合真實情境理解溶液濃度,并進行溶質質量分數的計算能力,②能夠進行一定溶質質量分數溶液配制的實驗能力,③在溶質質量分數計算、溶液配制實驗過程中涉及的思維能力。

三、設計情境與結構

英國教育家懷特海(Whitehead)認為:“教育只有一個主題,那就是五彩繽紛的生活。”《普通高中化學課程標準(2017年版)》提出,“真實、具體的問題情境是學生化學學科素養形成和發展的重要平臺”[5]。教師創設與學生真實生活體驗相切合的作業情境,有助于構建真實生活情境與學科核心知識、關鍵能力的內在聯系,為學生化學學科核心素養提供真實的表現機會。《義務教育化學課程標準(2011年版)》提供了許多可供選擇的學習情景素材[6],滬教版教材也提供了無土栽培[7]等教學情境,同時,在學生日常生活中,也會接觸到許許多多與溶液組成相關的情境,如:醫用酒精、消毒用碘酊、生理鹽水、鹽水選種、海水曬鹽、合金黃銅……這些都可以成為作業設計的情境資源。只有在作業設計中不斷更新情境,才能促進所學知識、能力在不同情境之間實現遷移,使習得的核心知識、掌握的關鍵能力逐步內化為核心素養。

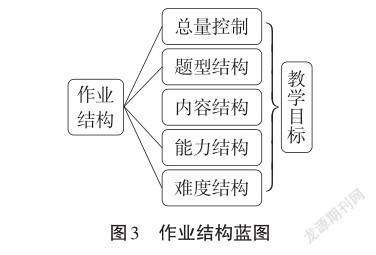

設計一份高質量的作業,必須強調結構。結構相當于人身體的骨架,沒有良好結構的作業是很難在各部分之間增強內在聯系的,有良好結構的作業則有利于從整體上達成教學目標。因此,結構設計要緊扣目標,充分發揮每一道作業的綜合育人功能,利用作業結構藍圖分別從總量控制、題型結構、內容結構、能力結構,以及難度結構等方面進行整體設計。選擇題題型有利于考查溶質、溶劑、溶質質量分數等概念的掌握情況,培養學生的學科思維,還能夠起到控制作業總量,兼顧覆蓋面、勾連點等作用;而溶液配制則適合布置實驗題題型,這種題型更便于突出對實驗操作能力的考查;溶液稀釋等內容則適合以計算題的題型布置,這種題型更能夠充分展現學生的化學思維過程,促進思維能力的提升。可以說,每一道作業有其固定的題型,但它同時與內容結構、能力結構交織在一起,不可割裂,每一道作業都應該對化學核心知識和關鍵能力的考查發揮其獨特的價值。作業結構藍圖見圖3。

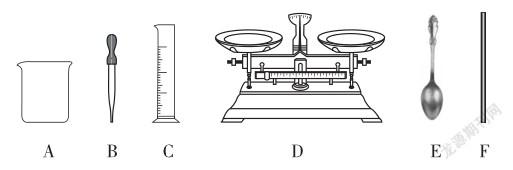

例:從下圖中選擇適當儀器,配制60g溶質質量分數為10%的氯化鈉溶液。

(1)需要稱量NaCl的質量為g。

(2)量取水用到的儀器有(寫序號)。

(3)10g配好的溶液中溶質和溶劑的質量比為。

(4)王同學實驗操作后得到的NaCl溶液中溶質質量分數小于理論值,導致該結果的可能操作有。

結合表1,例題不光涉及Ac、Ba、Cb、Db、Ea、Ed等多個知識內容和能力水平,這是控制作業題目數量的有效方法;同時第(4)小題具有較大的開放性,不光要求學生對溶液配制的全過程比較熟悉,而且要能夠自主探究每個步驟中可能出現哪些錯誤操作,以及這些操作會對配制結果產生什么影響,這對學生的思維過程和思維層次具有較高要求。因此,這樣的作業題量較小,但對學生重點知識和關鍵能力的考查卻是比較到位的,同時,由于完成這類習題思維量大、耗時長,這類習題的數量就要適當控制。也就是說,作業總量控制不僅是指題目數量上要進行控制,還要對完成這些作業所需的思維量進行調控。

當然,在布置紙筆作業的同時,實踐性作業也是一種重要的“題型”。例如,在學完溶質質量分數之后,可以布置學生收集生活中不同溶液的標簽;在學完溶液配制之后,布置學生充分利用家中常見用品配制一杯20%的蔗糖溶液。這樣的實踐性作業,創設了“做中學”的真實情境,學生經歷搜集實踐材料-動手設計方案-進行實驗操作-總結反思的實踐過程,這既是對課內實驗知識的拓展,也可以是與化學學科相關的課外實踐活動,能夠與課程標準中對實踐性知識的要求相匹配,也是對所學核心知識的有效應用和關鍵能力的有力提升。

四、加強指導與反饋

完成作業的過程,首先是對核心知識和關鍵能力進行運用、內化的過程,也是一個對原有認知不斷進行同化、順應的動態過程,同化和順應是內化的兩個方面。而知識的內化是很少,也很難一次完成的,并不是完全的“立刻同化”和“立刻順應”,而是“正確概念”和“前概念”之間經過反復多次碰撞,逐步形成新的認知結構的過程。這個過程往往由于核心知識掌握不牢、關鍵能力運用不活等問題,就可能使學生完成作業的過程不夠順利。因此,學生完成作業,有時需要教師給予適當指導。作業難易方面,在布置作業的時候,要充分分析學生的課堂表現,對所布置作業中那些水平層次超出學生實際水平的作業,進行刪減,或對關鍵點進行重點提醒、適當點撥;學生個體方面,可能由于勾連點知識掌握不到位,或者當堂知識掌握不到位,又或者學習能力不是很強,要考慮學生之間的這些個體差異,給予針對性的、個別化的指導,同時還可以對完成作業的水平層次、上交時間等給予差異化要求,這些是保證不同學生都得到公平發展的有力保證。

學生在完成作業的過程中,出現似是而非的錯誤是在所難免的。作業反饋是指教師對學生已完成的作業進行檢查、評價的過程,要從“批”“評”“改”三個環節落實。“批”,就是批改,批改作為教學活動的基本環節,也是教師準確掌握教學效果的主要渠道,從學生角度來看,批改作業是讓學生發現錯誤。“評”,就是剖析作業中錯誤出現的原因,以及怎樣糾正這些錯誤,評的過程,既包括典型錯誤的集中講評,更應該包括學生個體錯誤的溝通與指導。“改”,就是要求學生將有錯誤、不完善的部分進行修正,這種修正,主要由學生完成,必要時也可以在其他同學或教師的指導下完成。可以說,作業反饋就是要求學生及時發現作業錯誤、糾正答題偏差、更迭認知圖式的過程,這個過程需盡可能縮短反饋與糾偏的時間。這樣的作業反饋,既有利于增加師生之間的交流與溝通,同時也有助于構建和諧的師生關系,最終有助于核心知識的掌握和關鍵能力的提升。

參考文獻

[1]新華社.中共中央國務院關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見.[EB/OL].http://www.gov.cn/zheng ce/2019-07/08/content_5407361.htm,2019-7-8

[2]教育部辦公廳.教育部辦公廳關于加強義務教育學校作業管理的通知.[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/ A06/s3321/202104/t20210425_528077.html,2021-4-25

[3][4]中共中央辦公廳國務院辦公廳.關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見.[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2021- 07/24/content_5627132. htm,2021-7-24

[5]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:73

[6]中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2011年版)[S].北京:人民教育出版社,2012:20

[7]中學化學國家課程標準研制組.義務教育教科書化學(九年級下冊)[M].上海:上海教育出版社,2020:14