健康中國戰(zhàn)略下“體醫(yī)融合”的關鍵影響因素:基于解釋結構模型的分析

沈圳 胡孝乾 仇軍

摘? ? 要:基于解釋結構模型(ISM),構建“體醫(yī)融合”關鍵影響因素ISM,深入分析各關鍵影響因素的層序關系及特征。結果:“體醫(yī)融合”的15個關鍵影響因素可劃分為決定層、中間層和表象層3個層級,決定層影響因素由政治決策和經(jīng)濟環(huán)境組成;中間層包括體醫(yī)部門組織融合、標準融合、人才融合等關鍵影響因素;表象層包括體醫(yī)部門產(chǎn)品融合、知識融合及文化融合等關鍵影響因素。結論:1)ISM能夠對“體醫(yī)融合”關鍵影響因素進行“識別-遴選-分解-建模”的結構化處理,提出了“體醫(yī)融合”關鍵影響因素研究的新思路和新方法;2)構建“體醫(yī)融合”關鍵影響因素ISM,使各關鍵影響因素形成直觀、系統(tǒng)的層級分布圖,整體上結構嚴密、層次分明;3)ISM建立在主觀定性分析的基礎上,精準度有限,未能確定“體醫(yī)融合”關鍵影響因素的權重排序并進行影響程度分析。

關鍵詞:健康中國;體醫(yī)融合;全民健康;解釋結構模型;關鍵影響因素

中圖分類號:G 804? ? ? ? ? 學科代碼:040302? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A

Abstract:Based on the principles of interpretative structure model (ISM), this paper constructed the interpretative structure model of the key influence factors of “sports and medicine integration”, and then analyzed the sequence relation and characteristics of key influence factors in depth. Results: the 15 key influence factors of “sports and medicine integration” can be divided into three levels: decision level, middle level and surface level. The decision level is composed of policies and economic environment; the middle level includes organization integration, standard integration, and talent integration; the image level includes product integration, knowledge integration and cultural integration etc. Conclusions:1) ISM can open up an new idea and method to the research on the key influence factors of “sports and medicine integration” by carrying out the structural processing of “identification-selection-decomposition-modeling”; 2) ISM of the key influence factors of “sports and medicine integration” not only form an intuitive and systematic hierarchical level, and also make the whole structure tight and distinct; 3) Since ISM is based on subjective qualitative analysis and its actuarial degree is limited, this article failed to determine the weight order of the key influence factors of “sports and medicine integration” and conduct influence analysis.

Keywords:Healthy China; sports and medical integration; national health; ISM; key influence factors

1? ?研究背景

一直以來,黨中央和國家高度重視我國健康事業(yè)的發(fā)展,深切關懷人民健康,并于十九大報告中提出實施健康中國戰(zhàn)略[1]。健康中國戰(zhàn)略背景下,“體醫(yī)融合”應運而生。“體醫(yī)融合”倡導“醫(yī)療健康干預”向“運動健康干預”轉變的新理念,推行以預防為主的“自主型”健康干預新方式,為民眾科學健身和預防疾病保駕護航[2]。

1.1? 健康中國戰(zhàn)略的規(guī)劃與倡導

2016年10月,中共中央、國務院印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》(以下簡稱(《健康中國2030》)提出了全民健康的戰(zhàn)略目標,繪制了健康中國建設的“藍圖”,強調建立以“預防為主-健康干預為輔”“防治結合-中西醫(yī)并重”“共建共享-全民健康”的“體醫(yī)融合”健康服務模式[3]。健康中國戰(zhàn)略的實施,將促進形成體育與醫(yī)學共同發(fā)展、體醫(yī)部門協(xié)同治理的新發(fā)展格局。

2019年7月,《國務院關于實施健康中國行動的意見》提出,國家層面成立健康中國行動推進委員會,制定印發(fā)《健康中國行動(2019—2030年)》,細化15個專項行動的目標、指標、任務和職責分工,并提出要細化落實《健康中國2030》對普及健康生活、優(yōu)化健康服務等部署[4]。同日,國務院辦公廳印發(fā)《健康中國行動組織實施和考核方案》,該文件制定了健康中國行動考核指標框架,提出將主要健康指標納入各級黨委、政府績效考核指標[5]。一系列的具體政策對“全民健身”和“全民健康”的對接與融合提出了新的要求,為加強體育與醫(yī)療衛(wèi)生等多政府部門協(xié)同治理,為形成“體醫(yī)融合”的健康服務模式提供了有力的政策支持和制度保障。

1.2? “體醫(yī)融合”的提出與釋義

在促進“全民健身”與“全民健康”融合發(fā)展的背景下,“體醫(yī)融合”呼之欲出,“體育+醫(yī)療”的新模式正在推動一場健康服務改革[6]。學者們關于“體醫(yī)融合”概念的理解和闡釋各有不同。例如:王燦認為,“體醫(yī)融合”作為健康中國戰(zhàn)略的重要內容,應致力于開展體育與衛(wèi)生領域的政策、話語、技術層面的融合,是加強體育與臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生等領域的成果轉換、模式示范和產(chǎn)業(yè)對接的新理念,是《健康中國2030》實施背景下提出的公共健康協(xié)同服務模式[7]。Cooper認為,將有氧運動和疾病預防、康復治療結合,根據(jù)體質診斷結果開具健康處方,是預防醫(yī)學的重大突破與實踐,該模式將引領健康新未來 [8]。朱為模 等認為,“體醫(yī)融合”是“治未病”的新模式,是一種通過長期數(shù)據(jù)跟蹤和體質監(jiān)測,結合相應的運動處方、合理的膳食結構、健康的生活方式,形成以預防為主的健康促進模式[9]。郭建軍提出,“體醫(yī)融合”是體育與衛(wèi)生部門在技術、資源、話語權3個維度的融合,是統(tǒng)籌、整合、調配體育與醫(yī)療、公共衛(wèi)生領域的多種資源,形成多方聯(lián)動的健康促進服務體系[10]。

基于學者們對“體醫(yī)融合”概念的理解和闡釋,結合并參考當前的主流觀點,本研究將“體醫(yī)融合”的概念界定為:通過整合體育和衛(wèi)生部門的人才、技術等資源,建立“體質測試-健康評估-運動干預-醫(yī)學治療”的健康評估與疾病預防模式,是將體育鍛煉與疾病防治相結合的健康服務體系的總稱。

2? ?研究方法

2.1? 解釋結構模型的原理及依據(jù)

社會經(jīng)濟系統(tǒng)復雜多變,為辨識和解釋其關鍵影響因素及影響系統(tǒng)各關鍵要素之間的層級關系,季·菲爾德于1973年提出了解釋結構模型方法(Interpretative Structural Modeling Method,簡稱“ISM”)[11]。ISM是復雜網(wǎng)絡中的一種系統(tǒng)工程理論建模分析方法,通過組建ISM專家小組(10人左右),甄別并遴選系統(tǒng)內部關鍵影響因素,構建要素合集、鄰接矩陣,利用關聯(lián)矩陣原理和計算機技術,對關鍵因素及其相互關系進行信息化處理,建立關鍵影響因素多級遞階有向圖,化繁為簡地厘清各關鍵影響因素之間的層序關系[12-13]。

本研究采用ISM作為分析方法的依據(jù)有以下3點:1)“體醫(yī)融合”涉及體育、醫(yī)學等學科的交叉知識,是一項多部門協(xié)同治理、多元供給主體合作互動的復雜系統(tǒng)工程[14]。ISM適用于變量眾多、關系復雜且結構模糊的動態(tài)系統(tǒng)的解釋分析,能夠借助研究者的實踐經(jīng)驗和專業(yè)知識將復雜的系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng),因此,適用于本研究。2)我國“體醫(yī)融合”的探索和實踐受諸多制約因素的影響,表現(xiàn)在體育與醫(yī)療關聯(lián)弱[14]、體育與醫(yī)療衛(wèi)生融合環(huán)境缺失[15]、體醫(yī)復合型人才短缺[16]等方面。ISM能夠將影響“體醫(yī)融合”的關鍵因素進行歸類、識別與甄選,能夠深入分析各關鍵因素的特征與層級關系。3)與其他影響因素的實證分析相比,ISM能夠根據(jù)研究進展動態(tài)不斷補充論據(jù),并確保資料的時效性、嚴密性和飽和度,增強研究結論的說服力[12]。

2.2? 解釋結構模型的應用步驟

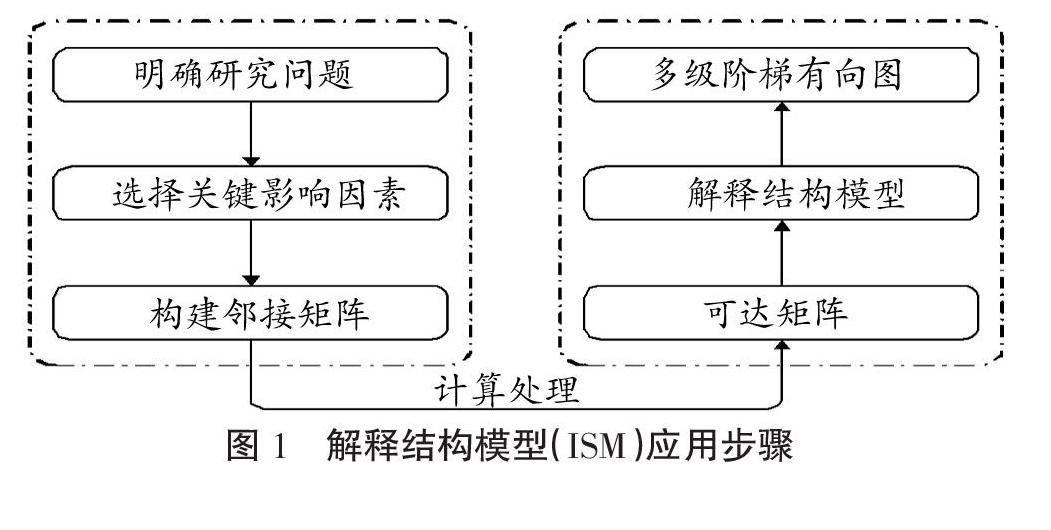

本研究ISM的具體應用如下:1)明確研究選題,選擇“體醫(yī)融合”的關鍵影響因素;2)確定關鍵影響因素后,構建鄰接矩陣,通過相關工具進行計算得到可達矩陣;3)分解可達矩陣,建立多級遞階有向圖;4)結果分析。ISM應用步驟如圖1所示。

2.3? “體醫(yī)融合”關鍵影響因素的識別

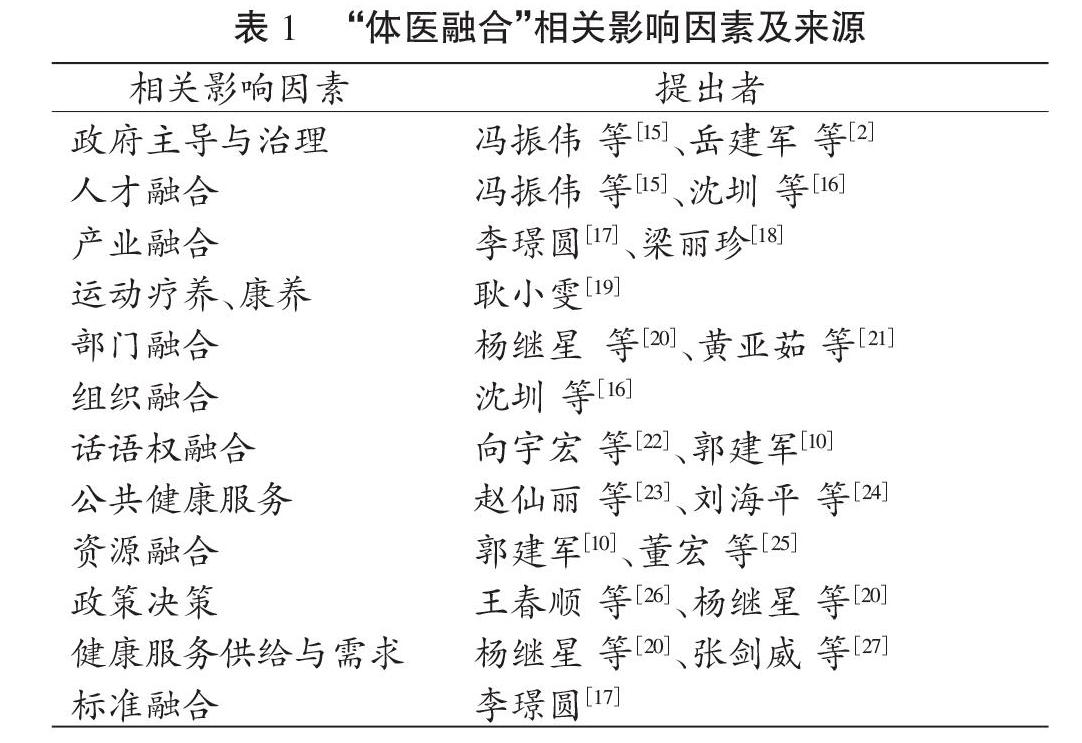

首先,檢索我國體育科學、公共衛(wèi)生及臨床醫(yī)學等領域與“體醫(yī)融合”相關的文獻,借助社會網(wǎng)絡分析工具“unicet6.560”,將檢索文獻導入軟件并繪制網(wǎng)絡圖譜(如圖2所示),從詞間關聯(lián)強度識別“體醫(yī)融合”相關熱點,提取5項“體醫(yī)融合”的影響因素。其次,通過Web of Science和CNKI等數(shù)據(jù)庫選取了18篇國外經(jīng)典文獻和近40篇中文文獻,在上述文獻中選擇了14項影響因素(在不同學者的研究中出現(xiàn)2次以上)并將其納入與本研究相關的影響因素集合中(見表1)。綜上2種方法,共選取出19項相關影響因素。

2.4? “體醫(yī)融合”關鍵影響因素的遴選

運用德爾菲法,將備選的19項影響因素以表格的形式提供給中國醫(yī)體整合聯(lián)盟、中國衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)會、體育及醫(yī)療衛(wèi)生領域等8位專家,并提請專家以自身的專業(yè)和經(jīng)驗對備選影響因素逐一評估。根據(jù)評估結果,將至少有5名專家一致選取的備選因素進行合并、保留、補充或刪除,最終確定15個關鍵影響因素。再將這15個影響因素編號,形成表2。

2.5? 構建鄰接矩陣與可達矩陣

第1步,構建因素間的鄰接矩陣。假設“體醫(yī)融合”的影響因素有k個,因素間(Si和Sj)的邏輯關系是指任意兩因素間是否存在直接的“互為前提”和“相互影響”等。在分析討論并咨詢相關專家的基礎上,構建鄰接矩陣A=[aij],其中A的元素aij為:

aij=1,SiRSj(R表示Si和Sj之間有對應關系)0,SiR'Sj(R'表示Si和Sj之間有對應關系) i=0,1, …,k;j=0,1,…,k(1)

第2步,確定各因素間的可達矩陣。求鄰接矩陣A與單位矩陣I的和(A+I),公式(2)中I為單位矩陣,2≤?姿≤k,采用布爾運算法則對某一整數(shù)?姿做矩陣(A+I)的冪運算(0+0=0,0+1=1,1+1=1,1×1=0,1×1=1),矩陣M=(A+I)?姿+1=(A+I)?姿稱之為可達矩陣。利用“Matlab”軟件編程運算得知,?姿=5時收斂,得到可達矩陣見表3。

M=(A+I)?姿+1=(A+I)?姿≠(A+I)?姿-1≠…(A+I)2≠(A+I)? (2)

2.6? 分解結構矩陣模型

根據(jù)可達矩陣M,對可達矩陣進行級間劃分,用R(Si)表示矩陣中第Si行元素為1的列對應的要素組成的矩陣R(Si)=Sy'|mij=1,稱為可達集;用A(Sy')表示矩陣中第Sy'列元素為1的行對應的要素組成的矩陣A(Sy')=Sy'|mij=1,稱為前因集。找出最高要素集,即滿足R(Si)∩A(Si)=R(Si)的集合,在矩陣中劃去相應的行和列[28]。最高層元素由公式(3)確定。

L1=Si | R(Si)∩A(Si)=R(Si) ,i=1,2,…,k? (3)

然后從可達矩陣M中刪除L1中元素對應的行和列,得到矩陣M',對矩陣M'進行公式(2)操作,得到第2層因素L 2,以此類推,最終得到所有的因素,根據(jù)L1、L 2、…、Ln(n表示級數(shù))得到排序后的可達矩陣。由第一可達集和前因級(見表4)得出,第1級有:R(S5)∩A(S5)=R(S5);R(S11)∩A(S11)=R(S11);R(S14)∩A(S14)=R(S14);R(S15)∩A(S15)=R(S15),則第1層最高要素集為S5,S11,S14,S15。劃去矩陣中S5,S11,S14,S15對應的行與列。以此類推可得第2層對應的最高要素集,其中,第2層為S7,S8,S13,第3層為S4,S6,S12,第4層為S1,S3,S9,第5層為S2,S1,見表5。

2.7? “體醫(yī)融合”關鍵影響因素的層級結構

根據(jù)可達矩陣的層次化處理得出,“體醫(yī)融合”關鍵影響因素分布于5個維度,每個維度關鍵影響因素關聯(lián)較為緊密,各關鍵因素通過不同的方式和路徑對“體醫(yī)融合”產(chǎn)生不同的作用和影響。5個維度又劃分為3個不同層級,具體為表象層、中間層和決定層(如圖3所示)。

3? ?研究結果與分析

3.1? 決定層關鍵影響因素分析

3.1.1? 政治決策(S2)

“體醫(yī)融合”相關政策的頒布與實施具有“高位推動”的特征,黨中央和國家的政治決策決定著“體醫(yī)融合”的推進實施和各項資源配置。“體醫(yī)融合”的制度框架和結構分工正是政府決策行為下的集體行動,受政治決策的直接影響。

我國“體醫(yī)融合”的政治決策主體有以下2個:1)中共中央委員會。黨的十九大報告中明確提出“實施健康中國戰(zhàn)略”,要求完善國民健康政策,為人民群眾提供全方位、全周期健康服務[1]。2)國務院。繼2016年《健康中國2030》頒布后,國務院于2017年召開全民健身工作部際聯(lián)席會議,中共中央辦公廳、中宣部、國家體育總局、衛(wèi)健委、教育部等29個成員單位出席會議,會議提出推動形成全民健身與全民健康融合發(fā)展的“大體育”機制[29]。2019年7月,國務院成立“健康中國行動推進委員會”,按年度研究部署健康中國行動推進的重點任務,對健康教育和重大疾病預防、治療、康復、健康促進等提出指導性意見,協(xié)調推動各地區(qū)各相關部門的工作落實[30]。

基于促進國民體質健康和維護社會穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略角度,黨中央和國家對“體醫(yī)融合”的推進和落實進行規(guī)劃與部署,是政治決策在“體醫(yī)融合”的推進和落實中發(fā)揮引領作用的充分體現(xiàn)。

3.1.2? 經(jīng)濟環(huán)境(S10)

在經(jīng)濟學領域,經(jīng)濟環(huán)境是指經(jīng)濟體制、經(jīng)濟發(fā)展水平(含各區(qū)域)、居民消費水平,以及物價水平的總稱[31]。經(jīng)濟環(huán)境是行政部門制定與執(zhí)行“體醫(yī)融合”政策過程中考慮的重要因素之一,是“體醫(yī)融合”資源配置的決定性因素。

當前,我國經(jīng)濟發(fā)展已進入新常態(tài)階段,正處在轉變發(fā)展理念、優(yōu)化發(fā)展結構、轉換增長勢能的供給側結構性改革時期。體育與醫(yī)療融合是推動供給側結構性改革的重要組成部分,體現(xiàn)在如下2個方面:1)“體醫(yī)融合”是體育與健康管理、康復、養(yǎng)老等行業(yè)在人才、技術、資金等方面的互動與融合;是產(chǎn)生“體育+健康”消費產(chǎn)品,形成健康服務業(yè)態(tài)及提供健康服務的新型產(chǎn)業(yè)結構;2)居民用于健康方面的消費支出逐漸轉向疾病預防、健康管理。康體保健、運動養(yǎng)生與休閑等方面的體育消費結構轉型與升級是居民多元化、多層次的健康服務需求,對當前可供給的、優(yōu)質的健康服務提出了新挑戰(zhàn)[16]。良好的經(jīng)濟環(huán)境可以孵化和培育出更多優(yōu)質的“體育+健康”服務業(yè)態(tài),不僅可滿足需求側的健康服務需求,也可以使供給主體具有更大的彈性,為供給側的資源統(tǒng)籌與配置提供穩(wěn)定的基礎條件。

3.2? 中間層關鍵影響因素分析

3.2.1? 健康服務供給與需求(S9)

人類的健康歷經(jīng)了2次衛(wèi)生革命[32]。從第一次“治療醫(yī)學”革命轉向第二次“預防醫(yī)學”革命是單一的疾病治療向疾病預防的跨越,是人類對健康的認知的轉變,是人類對健康服務提出的新訴求。高品質生命質量的追求、個性化健康服務的追求、高獲得感和幸福感的追求加劇了民眾對健康服務的多元化需求,也向健康服務的供給側提出了更高的要求。

從供給層面分析,目前,我國優(yōu)質的醫(yī)療資源尤其缺乏,醫(yī)療資源的過度使用和公共體育服務資源分配不平衡及錯位供給,使不斷增長的健康服務需求與稀缺的醫(yī)療資源之間的矛盾日益突出[17]。董宏認為將公共體育服務資源納入民眾就醫(yī)行為體系,可以擺脫看病就醫(yī)只依賴單一的醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的局面,也能夠緩解醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的供給不平衡問題[25]。“體醫(yī)融合”可以集中體醫(yī)2個服務主體系統(tǒng)內的勞動力、技術、資金、資源等要素,能夠通過調整醫(yī)療資源的傾斜與偏重配置、提供高質量的公共體育服務、鼓勵公共體育服務參與醫(yī)學治療等方式,從供給側結構層面實現(xiàn)體醫(yī)2大服務主體要素的優(yōu)化配置。

從需求層面分析,慢性病人群數(shù)量增多和老年人疾病高發(fā)等公共健康危機問題日益凸顯,國家、社會和個人層面對體育與衛(wèi)生融合的新型公共健康服務有著迫切需求。沈圳 等認為,我國大眾健康服務需求已發(fā)生了結構性的變化,居民用于健康方面的消費從單一的醫(yī)療消費逐漸轉向前端的疾病預防、健康保健,后端的體育休閑、保健養(yǎng)生等方面的體育消費,醫(yī)療服務供給與現(xiàn)階段居民多層次、多樣化的健康服務需求產(chǎn)生了矛盾[16]。現(xiàn)階段,我國部分居民用于健康服務的消費已不再局限于單一的醫(yī)療行業(yè),而是逐漸轉向具有功能替代性的體育服務行業(yè),這種需求和消費方式的轉變對體育與醫(yī)療融合型的健康服務提出了新的訴求和挑戰(zhàn)。

3.2.2? 體醫(yī)部門組織融合(S4)

從管理學角度來講,組織是社會實體,具有明確的目標、制度、結構和有意識協(xié)調的活動系統(tǒng),為實現(xiàn)一定目標相互協(xié)作而成的集團或團體[33]。本研究認為體育與醫(yī)療部門的組織融合包括2個部分:政府組織(體育、衛(wèi)生等政府職能部門)和社會組織(體育社會組織、醫(yī)療服務機構等)。

在政府組織方面,“體醫(yī)融合”是體育、衛(wèi)生部門協(xié)同參與、共同治理的戰(zhàn)略體系,離不開2個部門的協(xié)調與配合。當前,“體醫(yī)融合”面臨體育與衛(wèi)生系統(tǒng)邊界模糊、粗放管理等問題,形成了自成體系、各自為政的“條塊管理”現(xiàn)狀。這是由于體育與衛(wèi)生部門尚未建立“體醫(yī)融合”的長效協(xié)作機制和共識,致使“體醫(yī)融合”游離于體育與衛(wèi)生的行政管轄邊緣,甚至出現(xiàn)“兩不管、兩不問、兩不協(xié)作”的局面[20]。因此,組織融合正是要在政府層面加強體育與衛(wèi)生行政部門的雙方聯(lián)動,推動雙方資源整合、明晰雙方權責邊界、平衡雙方利益分配及構建雙方問責機制,形成體育與衛(wèi)生部門齊抓共管、共同協(xié)作促進國民健康的新格局。

在社會組織方面,現(xiàn)代治理理論認為,政府和社會組織歷來是一種互動、平等的協(xié)作關系[34]。推進和落實“體醫(yī)融合”離不開政府組織的引領與主導,更需要社會組織的共同參與和協(xié)同治理。目前,我國涉及“體醫(yī)融合”的社會組織和社會團體數(shù)量偏少,規(guī)模較小,組織活力不足。因此,中國體育科學學會、中華醫(yī)學會、中國醫(yī)體整合聯(lián)盟等社會組織在“體醫(yī)融合”中的作用尤其重要。社會組織可以通過聯(lián)合社區(qū)、學校和街道辦事處等向大眾普及“運動是良醫(yī)”的科學知識和健康知識;可以為社區(qū)居民提供身體活動指導和運動處方;也可以為老年人、婦女、兒童、青少年等各類人群制定健身指南,提供體質健康監(jiān)測及健身指導等服務。

3.2.3? 體醫(yī)部門人才融合(S12)

劉海平 等認為,人才隊伍建設是開展“體醫(yī)融合”促進全民健康的基礎和重要保障[24]。“體醫(yī)融合”勢必會引發(fā)知識融合,這類知識融合會涉及運動科學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生、健康教育等眾多領域,體醫(yī)復合型人才的知識儲備和臨床實踐將面臨新的挑戰(zhàn)。楊繼星等認為體醫(yī)復合型人才的培養(yǎng)質量與規(guī)模決定了“體醫(yī)融合”操作實施的程度和層次[20]。現(xiàn)階段,我國醫(yī)學院校與專業(yè)性體育院校相關專業(yè)開設不足,雖然各類專業(yè)院校培養(yǎng)了大批專業(yè)人才(運動康復師、體能訓練師、社會體育指導員、健身教練等),但人才隊伍建設中仍存在“醫(yī)不懂體,體不懂醫(yī)”的現(xiàn)象,導致“體醫(yī)融合”復合型人才數(shù)量短缺。

“體醫(yī)融合”的復合型人才隊伍建設是促進全民健康的長遠之計。胡揚認為,鼓勵醫(yī)學院校與體育院校聯(lián)合培養(yǎng)具備醫(yī)學知識和體育學知識的復合型人才,即醫(yī)學院校培養(yǎng)掌握科學健身方法的醫(yī)護人才,體育院校培養(yǎng)具備醫(yī)學知識的運動康復人才[29]。我國體育、教育、衛(wèi)生部門等已著手在培養(yǎng)對象、專業(yè)課程設置、人才結構等方面建立復合型人才培養(yǎng)長效機制,致力于培養(yǎng)出能夠掌握臨床醫(yī)學、運動人體科學、運動訓練學和慢性病知識,熟悉各類人群運動處方規(guī)范,并能進行運動指導的復合型人才。而這類兼有臨床醫(yī)學和運動健身教育背景的人才,能夠在一定程度上彌補“體醫(yī)融合”的人才缺口,為推動全民健身和實現(xiàn)全民健康提供高、專、全的體醫(yī)復合型人才。

3.2.4? 體醫(yī)部門標準融合(S6)

葉宋忠 等提出,標準是任何行業(yè)的規(guī)范、指南或特征,使其有序發(fā)展的基本保障,標準對于體育本身發(fā)展及體育與其他行業(yè)融合形成新業(yè)態(tài)都非常重要[35]。李璟圓認為,體醫(yī)部門的標準融合是體育與醫(yī)療2大系統(tǒng)共享技術規(guī)則的過程,目的是為體育與醫(yī)療融合的規(guī)范協(xié)作和有序進行提供必不可少的依據(jù)[17]。體醫(yī)部門的標準融合應是體育與醫(yī)療系統(tǒng)以科學、技術和實踐為基礎,雙方協(xié)商一致,由主管機構批準并以特定的形成頒布,作為共同遵守、執(zhí)行的準則與依據(jù)。在行業(yè)標準的規(guī)范和約束下,體育與醫(yī)療系統(tǒng)才能突破體醫(yī)部門條塊分割的機制,建立溝通協(xié)作,實現(xiàn)真正的技術開放和資源共享。

3.3? 表象層關鍵影響因素分析

3.3.1? 體醫(yī)部門產(chǎn)品融合(S8)

產(chǎn)品是指能夠進入市場,包括有形的實物、無形的服務、組織等[36]。“體醫(yī)融合”的產(chǎn)品主要包括實物性的健康消費產(chǎn)品和無形的健康服務。

隨著全民健身需求的“水漲船高”,一些迎合健康需求、貼合健康服務的產(chǎn)品層出不窮。比如,2017年,全球售出7 000萬個可聯(lián)網(wǎng)的穿戴式健康智能設備,這些可監(jiān)測人體動態(tài)體征、跟蹤并記錄人體活動狀態(tài)的智能設備能夠高效地收集并處理人們的健康信息,實現(xiàn)患者與醫(yī)務人員、醫(yī)療設備的及時互動,為體醫(yī)部門建立個人健康檔案、打造醫(yī)療信息服務平臺提供了可靠的信息源。

在健康服務方面,現(xiàn)階段我國體育產(chǎn)業(yè)的服務邊界已逐漸被拓寬,體育培訓、運動康復等業(yè)態(tài)不斷升級,但僅依靠提供體育產(chǎn)品和服務的體育本體產(chǎn)業(yè)難以滿足多元化的健康服務需求。相較而言,醫(yī)療服務行業(yè)涉及醫(yī)療設施、康體保健、健康教育、健康養(yǎng)生等方面,發(fā)展較為成熟,產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟效益,但也存在資源配置傾斜、資源緊張等問題。因此,轉變體育產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)單一、粗放的發(fā)展方式,與醫(yī)療服務行業(yè)的產(chǎn)品和服務進行互動,形成“體醫(yī)融合”線上與線下、產(chǎn)業(yè)鏈前端與后端的業(yè)態(tài)融合,建立創(chuàng)新型的健康服務模式實有必要[37]。

3.3.2? 體醫(yī)知識融合(S13+S14)

將體醫(yī)部門知識共享平臺(S13)和體醫(yī)知識傳播與吸收能力(S14)聚合,形成體醫(yī)知識融合。體醫(yī)知識融合涉及運動醫(yī)學、臨床實踐、運動訓練方法及公共衛(wèi)生常識等,是通過一定的途徑對體育學與醫(yī)學的知識進行凝聚,成為多維、多層次且相互關聯(lián)的知識體系,是一個知識共享、聚合與創(chuàng)造的過程[38]。體醫(yī)知識融合存在知識產(chǎn)權邊界模糊、體醫(yī)部門信息共享權受限、體醫(yī)部門知識和信息互動不暢等方面的問題,“體育+醫(yī)療”的法規(guī)知識、管理學知識、技術知識、經(jīng)濟學知識等知識結構和體系尚未形成。

在信息互通與共享方面,目前,醫(yī)療衛(wèi)生部門的信息化管理水平領先于公共體育服務部門。我國80%的醫(yī)院基本實現(xiàn)了信息化管理系統(tǒng),患者與醫(yī)療機構之間、醫(yī)院與社區(qū)之間、衛(wèi)生行政部門之間已經(jīng)形成了統(tǒng)一的醫(yī)療信息網(wǎng),這對患者健康信息采集、存儲,以及在管理上的信息共享至關重要,有利于醫(yī)療衛(wèi)生部門降低社會成本,提高信息標準化和規(guī)范化操作,提高信息資源的利用率和管理效率。反觀公共體育服務,我國公共體育服務信息化管理系統(tǒng)涉及體質健康監(jiān)測、體育組織服務、體育場館及體育大數(shù)據(jù)服務等方面,信息化建設具備一定基礎,但各地公共體育服務信息化運營呈現(xiàn)本地化、獨立化等特點。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)依靠先進的信息技術基礎能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)的準確性和規(guī)范性管理,經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)則由于信息技術資源匱乏無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通,體育信息的互通接近空白[39]。

在知識交叉與聚合方面,醫(yī)療系統(tǒng)內的知識多集中于醫(yī)學理論和臨床實踐,缺乏與健身指導、運動處方和運動康復等體育知識的交叉與融合,更多關注的是醫(yī)學知識體系在健康促進方面的實踐與應用。體育知識結構則側重于培養(yǎng)運動技術和教學實踐,與基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學和病理學等醫(yī)學知識體系的交匯較少,缺乏醫(yī)學理論基礎和衛(wèi)生保健知識,以及對肥胖、糖尿病、心血管疾病等各類病癥人群身體機能、病理知識的運用[40]。體醫(yī)知識各成體系,各持所長,缺乏交叉與融通。

因此,通過建立醫(yī)院與公共體育服務信息管理系統(tǒng)和知識傳播聚合機制,可以實現(xiàn)患者的數(shù)據(jù)、信息的統(tǒng)一化管理;通過實施知識體系再造,可以使運動和醫(yī)學中的單一知識、零碎知識、新舊知識經(jīng)過整合形成新的知識體系。

3.3.3? 體醫(yī)部門文化融合(S7)

中國的體育文化與醫(yī)療文化代表著不同系統(tǒng)內的知識體系、行為規(guī)范、思維方式和價值觀,在互動的過程中會出現(xiàn)兼容并包,經(jīng)過“認同”與“適應”,融合形成一種新的文化。體育文化緊扣社會生活,并隨著社會生活的變化而變化,從“以人為本”的體育認知、體育意識和健身觀念等自然價值體系逐漸向“以人民為中心”的關注生命狀態(tài)和生活質量的社會價值體系轉變[41]。醫(yī)療文化主要包括道德倫理、人文環(huán)境和價值導向等,是一種關注醫(yī)學客觀規(guī)律和基礎醫(yī)學知識,正確認識疾病并以最終實現(xiàn)人類健康為目的的價值體系[42]。體育與醫(yī)療2種價值體系的文化共性(精神性、社會性)在于樹立健康理念、倡導健康行為、弘揚健康文化,進而在疾病等健康問題上獲得經(jīng)驗和形成廣泛共識,以及形成疾病預防、健康促進的精神成果與物質成果的總和。

3.3.4? 體醫(yī)部門利益分配機制(S15)

利益分配是指對收益權和占有權進行劃分,以保證收益的合理歸屬與運用[43]。完善的利益分配機制離不開結構平衡、分工明確、收益配置合理、公平效率兼顧的協(xié)作主體[44]。“體醫(yī)融合”橫跨不同的政府職能部門,涉及眾多領域和利益群體,其利益牽連和分配是不同職能部門尤其是體育與醫(yī)療衛(wèi)生部門相互協(xié)調、策略互動的過程。

在利益主體技術供給方面,作為利益主體的公共體育服務部門,在“體醫(yī)融合”的服務供給中主要承擔健身指導、運動康復、運動處方等技術服務,而作為另一方利益主體的公共醫(yī)療服務部門則負責提供健康評估、疾病預防與治療等專業(yè)化醫(yī)療服務,雙方的技術資源和技術優(yōu)勢截然不同,難以評定各自技術的優(yōu)劣程度和作用大小。在利益主體權力方面,雙方是政府條塊管理系統(tǒng)中的平等協(xié)作關系,利益主體的權力分配受政治決策、執(zhí)行主體、目標人群、經(jīng)濟發(fā)展水平等眾多因素影響,權力大小難分伯仲。

然而,“體醫(yī)融合”的利益分配機制并非一成不變,它應隨著公共體育服務和公共醫(yī)療服務的供需變化及時作出改變,利益分配時所占份額的大小應由擁有公共健康服務要素的稀缺性和利益主體的權利配置來決定。因此,在“體醫(yī)融合”的利益分配過程中應建立完善的契約合作機制、健全信息反饋制度、完善法律與法規(guī)體系才能平衡相關利益主體的各自利益,偏袒任何一方對于實現(xiàn)“體醫(yī)融合”長期可持續(xù)發(fā)展都毫無益處。

3.4? 關鍵影響因素分析缺失的說明

本研究借助ISM對“體醫(yī)融合”關鍵影響因素進行結構化處理后,繪制了“體醫(yī)融合”關鍵影響因素的層級結構圖,如圖3所示,共有15個關鍵影響因素。本研究對其中的11個關鍵影響因素進行選擇性深入分析,其余4個關鍵影響因素未作具體分析,說明如下。

政府管理與治理(S1)突出強調的是體育與衛(wèi)生部門2個政府職能部門的協(xié)同監(jiān)管與治理。依據(jù)管理學原理,政府建立的公共關系是一種組織職能,政府職能部門的協(xié)同與配合是組織融合的一部分。本研究在中間層影響因素體醫(yī)部門組織融合(S4)中,政府組織部分已經(jīng)就體育與衛(wèi)生部門的政府組織協(xié)作進行了相關分析。所以,在結果與分析部分未對政府管理與治理(S1)再作具體分析。

公共健康服務平臺(S3)位于中間層,公共健康服務評價(S5)和公共健康服務能力(S11)處于表象層。依據(jù)ISM過往研究經(jīng)驗,可以結合各要素的特點和相互關系進行同層級聚類分析,但不存在跨層級聚類。而脫離中間層公共健康服務平臺(S3)只對表象層中的公共健康服務評價(S5)和公共健康服務能力(S11)進行同級聚類分析,又難以將公共健康服務相關影響因素(S3、S5、S11)聚合形成整體,無法進行全面系統(tǒng)的分析。

4? ?結論與建議

4.1? 結論

本研究在已有文獻研究基礎上,首次構建了“體醫(yī)融合”關鍵影響因素的解釋結構模型,使關鍵影響因素形成直觀、系統(tǒng)的層級分布圖,ISM能夠對“體醫(yī)融合”關鍵影響因素進行“識別→遴選→分解→建模”的結構化處理,開辟了研究“體醫(yī)融合”關鍵影響因素的新思路、新方法。研究結果表明,“體醫(yī)融合”的15個關鍵影響因素可劃分為決定層、中間層和表象層3個層級,不同層級對“體醫(yī)融合”的影響程度不同。此外,本研究存在一定的局限性,ISM建立在主觀定性分析的基礎上,精準度有限,未能確定“體醫(yī)融合”關鍵影響因素的權重排序并進行影響程度分析;未對“體醫(yī)融合”各關鍵影響因素的內在問題展開探討,缺乏針對性的建議。

4.2? 建議

1)運用ISM與AHP層次分析法、Logistic回歸模型等定量研究方法相結合的方法,進一步探討與分析“體醫(yī)融合”關鍵影響因素的影響程度權重排序。

2)廣泛持續(xù)地跟蹤“體醫(yī)融合”的動態(tài)信息和文獻資料,進一步考量函詢專家的專業(yè)化程度,確保“體醫(yī)融合”關鍵影響因素的識別和遴選環(huán)節(jié)的依據(jù)可循。

3)后續(xù)同類研究可深入探討“體醫(yī)融合”各關鍵影響因素存在的問題,并有針對性地提出合理化的建議。

參考文獻:

[1]? 習近平. 決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利[M]. 北京:人民出版社,2017:48.

[2]? 岳建軍,龔俊麗,貝迎九,等. 體力活動生命體征:運動是良醫(yī)的核心、體醫(yī)融合的支點[J]. 成都體育學院學報,2018,44(6):116.

[3]? “健康中國2030”規(guī)劃綱要[M]. 北京:人民出版社,2016:10.

[4]? 關于實施健康中國行動的意見[EB/OL].(2019-07-15)[2019-10-25]. http://www.gov.cn/zhengce/content//2019-07/

15/content_5409492.htm.

[5]? 關于印發(fā)健康中國行動組織實施和考核方案的通知[EB/OL].(2019-07-15)[2019-10-25]. http://www.gov.cn/

zhengce/content/2019-07/15/content_5409499.htm.

[6]? 郭建軍,鄭富強. 體醫(yī)融合給體育和醫(yī)療帶來的機遇與展望[J]. 慢性病學雜志,2017,18(10):1071.

[7]? 王燦. 體醫(yī)融合促進與創(chuàng)新研究中心成立[N]. 中國體育報,2017-04-12(001).

[8]? COOPER K H. Aerobics[M]. New York: Bantam Books, 1968: 1106.

[9]? ZHU W, YAN H. Relationship between body weight and youth fitness tests with absolute and relative load[J]. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2017(49): 1048.

[10]? 郭建軍. 體醫(yī)融合推動健康革命路徑探討[J]. 慢性病學雜志,2017,18(11):1189.

[11]? 黃洵. 在線教育服務創(chuàng)新:服務績效制約因素關聯(lián)性診斷視角[J].中國遠程教育,2019(10):80.

[12]? 劉忠艷. ISM框架下女性創(chuàng)業(yè)績效影響因素分析:一個創(chuàng)業(yè)失敗的案例研究[J]. 科學學研究,2017,35(2):272.

[13]? 方茜. 現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設與科技成果轉移轉化的關系研究:基于解釋結構模型的分析[J]. 軟科學,2019,33(6):18.

[14]? 馮振偉. 體醫(yī)融合的多元主體協(xié)同治理研究[D]. 濟南:山東大學,2019.

[15]? 馮振偉,韓磊磊. 融合·互惠·共生:體育與醫(yī)療衛(wèi)生共生機制及路徑探尋[J]. 體育科學,2019,39(1):35.

[16]? 沈圳,胡孝乾. 全民健身與全民健康深度融合的現(xiàn)實困境與多維路徑[J]. 體育文化導刊,2019(7):55.

[17]? 李璟圓. 以習近平經(jīng)濟思想引領體育與醫(yī)療融合發(fā)展[J]. 北京體育大學學報,2018,41(9):8.

[18]? 梁麗珍. 體醫(yī)融合背景下社區(qū)醫(yī)療與體育健康產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展模式研究[J]. 經(jīng)濟研究導刊,2017(30):54.

[19]? 耿小雯. 體醫(yī)融合背景下傳統(tǒng)體育養(yǎng)生運動的發(fā)展領域探析[J].中華武術(研究),2019,8(6):83.

[20]? 楊繼星,陳家起. 體醫(yī)融合的制約因素分析及路徑構建[J]. 體育文化導刊,2019,37(4):18.

[21]? 黃亞茹,梅濤,郭靜. 醫(yī)體結合,強化運動促進健康的指導:基于對美國運動促進健康指導服務平臺的考察[J]. 中國體育科技,2015,51(6):3.

[22]? 向宇宏,李承偉. “體醫(yī)融合”下我國學校體育的發(fā)展[J]. 體育學刊,2017,24(5):76.

[23]? 趙仙麗,李之俊,吳志坤. 構建城市社區(qū)“體醫(yī)結合”體育公共服務的創(chuàng)新模式[J]. 體育科研,2011,32(4):58.

[24]? 劉海平,汪洪波. “體醫(yī)融合”促進全民健康的分析與思考[J]. 首都體育學院學報,2019,31(5):454.

[25]? 董宏,戴俊,殷鵬. 供給側改革視域下體醫(yī)融合服務供給模式的現(xiàn)實困境與優(yōu)化路徑[J]. 武漢體育學院學報,2019,53(9):15.

[26]? 王春順,婁方平,李國泰. 新時代我國體醫(yī)融合雙元創(chuàng)新發(fā)展研究[J]. 體育文化導刊,2019,37(5):6.

[27]? 張劍威,湯衛(wèi)東. “體醫(yī)結合”協(xié)同發(fā)展的時代意蘊、地方實踐與推進思路[J]. 首都體育學院學報,2018,30(1):73.

[28]? 孔令夷. 我國體育用品業(yè)關鍵要素研究:基于資源的解釋結構模型分析[J]. 體育科學,2013,33(11):37.

[29]? 胡揚. 從體醫(yī)分離到體醫(yī)融合:對全民健身與全民健康深度融合的思考[J]. 體育科學,2018,38(7):10.

[30]? 關于成立健康中國行動推進委員會的通知[EB/OL].(2019-07-15)[2019-10-25]. http://www.gov.cn/zhengce/co

ntent/2019-07/15/content_5409494.htm.

[31]? 石海燕. 經(jīng)濟學基礎[M]. 北京:高等教育出版社,2002:24.

[32]? 劉國永. 實施全民健身戰(zhàn)略,推進健康中國建設[J]. 體育科學,2016,36(12):3.

[33]? 李傳軍. 公共組織學[M]. 北京:中國人民大學出版社,2011:10.

[34]? 汪文奇,金濤,馮巖. 新時代體育社會組織參與體育治理的機遇、困境與策略行動[J]. 武漢體育學院學報,2018,52(11):12.

[35]? 葉宋忠,仇軍. 老齡化背景下養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與體育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究[J]. 西安體育學院學報,2019,36(4):410.

[36]? 吳健安. 市場營銷學[M]. 北京:高等教育出版社,2011:6.

[37]? 楊強. 體育與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的路徑機制與重構模式研究[J].體育科學,2015,35(7):3.

[38]? 李亞婷. 知識聚合研究述評[J]. 圖書情報工作,2016,60(21):128.

[39]? 徐苒. 以信息化促進體育公共服務均等化[J]. 上海信息化,2017(3):60.

[40]? 南秀玲. 健康中國視域下“體醫(yī)結合”發(fā)展問題及策略研究[D]. 西安:陜西師范大學,2018.

[41]? 任海. 聚焦生活,重塑體育文化[J]. 體育科學,2019,39(4):3.

[42]? 陳洪磊. 建立新型醫(yī)療文化:讓醫(yī)生回歸本職患者回歸理性[J]. 中國衛(wèi)生,2019(4):97.

[43]? MBA智庫·百科. 收益分配[EB/OL].(2015-11-15)[2019-

10-25].https://wiki.mbalib.com/wiki/收益分配.

[44]? 張忠壽,高鵬. 科技金融生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同創(chuàng)新及利益分配機制研究[J]. 宏觀經(jīng)濟研究,2019(9):47.