顯微鏡下小骨窗手術治療基底節區腦出血的效果觀察

王志軍

基底節區腦出血普遍分為兩種情況:①出現意識障礙,當出血量超過一定數值后幾率性觸發;②血性腦脊液(CSF),發生條件是腦出血穿破腦組織進入腦室[1]。目前為止,基底節區腦出血主要依靠手術進行治療。基底節區腦出血在中老年人群中發病率較高,因此臨床選擇損傷相對較小的顯微鏡下小骨窗手術進行治療。本文選取141 例基底節區腦出血患者,探討顯微鏡下小骨窗手術治療基底節區腦出血的臨床效果。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016 年10 月~2017 年6 月本院收治的141 例基底節區腦出血患者,均經CT 檢查確診。將患者隨機分為骨窗組(71 例)和普通組(70 例)。骨窗組男34 例,女37 例;平均病程(10.9±5.6)h;平均年齡(62.4±7.8)歲。普通組男31 例,女39 例;平均病程(11.3±4.7)h;平均年齡(60.9±8.1)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 所有患者治療前確保其生命體征平穩,若有意識障礙和消化道出血的患者需要在治療前禁食24 h 以上。普通組患者采用常規開顱手術治療。骨窗組患者進行顯微鏡下小骨窗手術治療,具體方法:對患者進行全身麻醉,依據CT 檢查圖像,按十字形以中心投影點切開硬膜,再依靠腦針穿刺血腫腔,注意在拔出腦針前確保陳舊性血液已流出,整個殘腔用濕棉片重復壓迫,吸引器低壓吸除剩余血腫,緩解腦壓后常規關顱。術后兩組均接受脫水、神經營養等常規治療。

1.3 觀察指標及判定標準 ①治療效果,判定標準[2]:好轉:血腫清除率≥90%;有效:血腫清除率達到80%~90%;再出血:血腫清除率達到30%~79%,再出血量<10 ml;失敗:血腫清除率<30%,再出血量≥10 ml,手術未成功。總有效率=(好轉+有效)/總例數×100%。②日常生活能力,采用Barthel 指數對患者治療前后日常生活活動功能狀態進行評定,總分100 分,分數越高說明日常生活能力越好。③術后并發癥發生情況,并發癥包括再次出血、腦疝、顱內感染及癲癇。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差() 表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療效果比較 骨窗組患者總有效率高于普通組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者Barthel 指數比較 治療前,兩組患者Barthel 指數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者Barthel 指數均較治療前升高,且骨窗組患者高于普通組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

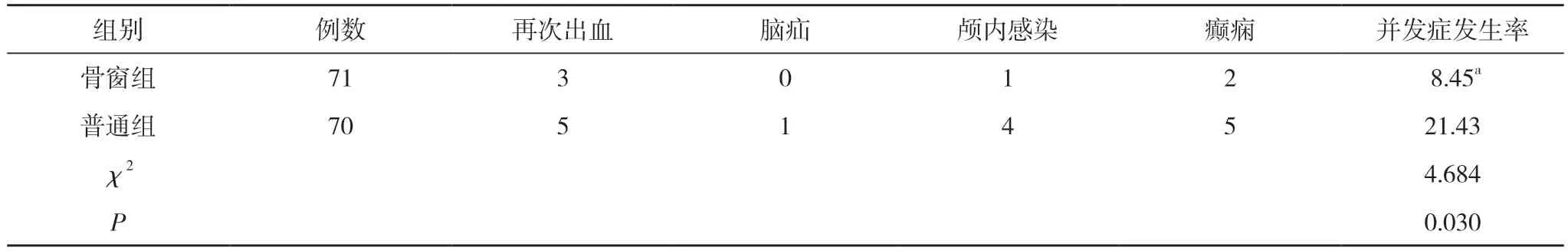

2.3 兩組患者術后并發癥發生情況比較 骨窗組患者術后并發癥發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組治療效果比較 [n(%)]

表2 兩組治療前后Barthel 指數比較(,分)

表2 兩組治療前后Barthel 指數比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與普通組治療后比較,bP<0.05

表3 兩組患者術后并發癥發生情況比較(n,%)

3 討論

基底節區出血為腦出血最常見類型,約占全部腦出血的60%~70%[3]。非創傷性腦出血屬于基底節區腦出血最常見的病癥,高血壓性腦出血是非創傷性腦出血的常見病因,是高血壓伴發腦小動脈病變,血壓驟升使動脈破裂所致。基底節區腦出血體征大致可分為3 類[4]:①殼核出血:因對側肢體運動功能遭到損傷,或者豆紋動脈外側支破裂都會引起殼核出血,患者表現為眼盲、失語等癥狀;②丘腦出血:主要引發自丘腦膝狀體動脈與丘腦穿通動脈破裂,雖然只是短暫的視野內部分缺損,若出血影響到了第三腦室,即會嚴重增加昏迷癥狀,患者表現為感覺障礙,甚至四肢癱瘓;③尾狀核頭出血:患者通常表現為惡心嘔吐、頭痛,有引發中樞性面舌癱幾率,無明顯癱瘓特征,所以臨床上經常不被重視,直到因為頭痛或者其他原因做CT 檢查時才被發現。

目前腦出血有四種權威診斷方式:①CT 檢查:形態邊界清晰可見,作為腦出血臨床診斷的首選,通過CT 檢查了解是否波及到腦室,確定具體的血腫部位,如果在條件允許的情況下,動態觀察還能發現進展型腦出血;②磁共振成像(MRI)檢查:價格較高,但是與CT 相比,MRI 可以精確到出血位置以及辨認腦出血種類,甚至根據動態變化判斷腦出血的具體時間;③數字減影腦血管造影(DSA):主要對腦動脈瘤、腦動靜脈畸形、Moyamoya 病(煙霧病)和血管炎等病癥的診斷價值較高;④腦脊液檢查:在必要條件下才使用。

傳統治療基底節區腦出血的方法主要是開顱手術,操作方法即通過機械設備打開患者的顱骨,針對不同的癥狀進行治療,其高危險性來自3 個方面[5,6]:①患者對麻醉藥物過敏,氣管插管引起氣管痙攣,或醫生的失誤造成患者腦損傷等;②顱腦手術中出血易引起失血性休克、術后腦脊液漏、刀口不愈合等并發癥;③神經組織損傷及由此引起的神經并發癥,如腦組織損害及術后癲癇發作。隨著醫學技術不斷進步,上述危險性隨之降低,但是患者術后后遺癥仍較多,導致手術仍然存在較大爭議。部分患者還因開顱手術的費用、手術創傷大及預后療效差的原因選擇保守治療[7,8]。若基底節區腦出血患者選擇保守治療,不能及時解決病變部位神經壓迫,最后引發繼發性水腫,會直接影響患者的生命安全,因此,只有徹底清除腦部血腫才能真正改善基底節區腦出血的臨床癥狀,大幅度減少致殘率和病死率。

顯微鏡下小骨窗手術是由顯微神經外科技術的發展逐漸改良獲得,骨窗切口直徑由原來的8~10 cm 縮小至現在的3~5 cm,手術操作步驟簡單,可以迅速直達血腫腔,快速減壓,并且手術醫生能在顯微鏡直視條件下清除血腫,精準電凝止血,減少了手術中失血和需要輸血的情況[9,10]。在手術過程中還減輕了對腦組織的損傷程度,手術用時普遍控制在2 h 內,而且術后恢復快、住院時間短,還避免了二次行顱骨修補對患者造成的重復傷害,克服了立體定向法和腦內血腫穿刺鉆孔引流血腫無法在直視條件下進行手術止血的弊端。雖然顯微鏡下小骨窗手術的危險性較開顱手術小,但顱腦外科手術普遍有語言障礙、口角歪斜和肢體功能障礙等后遺癥,所以手術結束后醫生和患者家屬依舊需要循序漸進的開導和幫助患者逐漸改善和恢復。

本文研究結果顯示,骨窗組患者總有效率顯著高于普通組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組患者Barthel 指數均較治療前升高,且骨窗組患者高于普通組,差異有統計學意義(P<0.05)。骨窗組患者術后并發癥發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,顯微鏡下小骨窗手術治療基底節區腦出血能有效改善壓迫腦神經的血腫癥狀,再出血的可能性小,術后患者日常生活能力顯著提高且并發癥發生率下降,值得臨床推廣。