指向數學素養發展的“畫數學”課程實踐

馮剛

[摘? ?要]小學“畫數學”課程主要依托多元圖示表征優化學生的學習體驗,幫助學生深化知識理解,完善體系建構。在泰勒模式的指導下,可基于“畫數學”目標體系中的價值觀念、必備品格、關鍵能力三大維度優選課程內容,并構建“理解數學、建構數學、體驗數學”三類八項的課程結構,依托課程實施及成效評價表診斷并促進學生數學素養發展。

[關鍵詞]小學;畫數學;泰勒模式;素養發展

“畫數學”課程是指基于小學生的感知覺和表象,引導小學生通過畫概念圖、知識樹、四格漫畫等圖示方法,多元化表征數學概念、數量關系、知識體系等內容,以優化學習體驗、深化知識理解、完善體系建構的校本課程。筆者嘗試基于泰勒模式的“選擇界定課程目標、選擇建立學習經驗、組織學習經驗、課程評價”四大經典問題[1],從目標確立、內容選擇、內容組織、課程評價四方面開發并實施了“畫數學”課程。

一、聚焦素養發展,架構課程目標體系

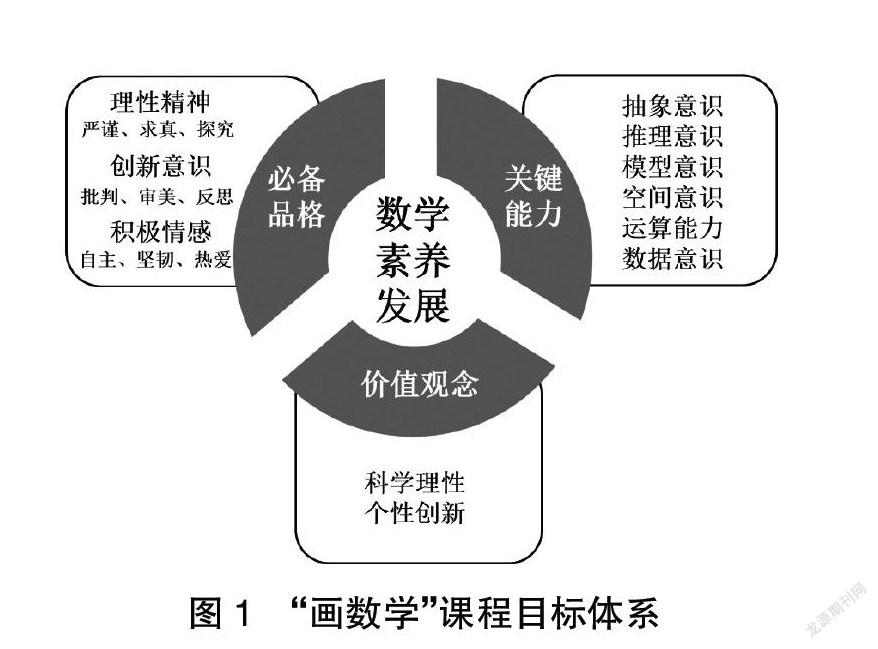

“畫數學”課程秉持“科學理性、個性創新”的價值觀念,以培養學生的必備品格及關鍵能力為抓手,促進學生數學素養的提升。筆者聚焦學生數學素養的發展,兼顧學生的認知發展及“畫數學”的本質特性,嘗試構建了“畫數學”課程的目標體系,如圖1所示。

二、把握原則取向,優化選擇課程內容

1.遵循基本原則

“畫數學”課程內容的選擇應遵循整體性、抽象性和開放性三大原則。所謂整體性原則,是指以整體化視角關照現行教材中“畫數學”課程要素的斷層點,填補整合課程要素以適應學生學習需求;抽象性原則是指剔除直觀淺顯的課程要素,以抽象的“畫數學”設計發展學生的抽象思維;開放性原則是指鼓勵開放多元的完成方式(如畫線段圖、實物圖、四格漫畫等)和結果呈現(如動態視頻展示、靜態作品呈現、現場真實演繹等)。

2.把握基本取向

首先,學科知識即課程內容。“畫數學”課程內容是對教材核心知識的重組,對適于用圖示表征的內容進行“畫數學”設計,助力學生深度理解并提升“畫數學”能力。其次,學習者經驗即課程內容。“畫數學”課程內容也源于學生的認識與經驗,特別適合在學生認知與教材的斷層處取材設計。如基于四年級學生畫線段圖能力不足的情況,從低年級起有序設計畫線段圖課程,可以填補四年級學習的斷層,這樣學生的經驗就轉變為“畫數學”課程的內容。最后,當代社會生活經驗即課程內容。“畫數學”課程內容還源于社會生活經驗,可以將其改造為課程要素,融于課程內容中。如針對學生缺乏方向感(分不清東南西北)的問題,設計畫學校、班級平面圖的“畫數學”課程內容,可以使學生在具象視覺與抽象畫面的雙重轉換中發展空間意識。

三、構建整體結構,科學組織課程內容

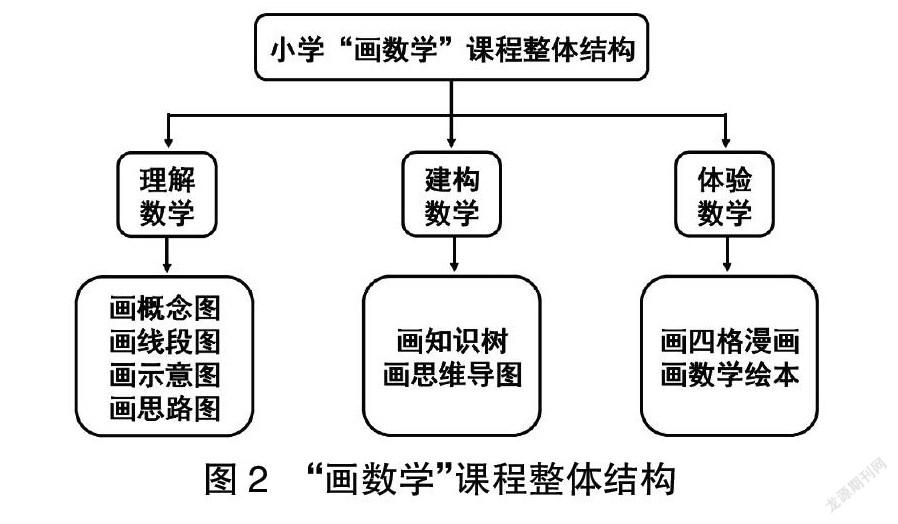

筆者基于“畫數學”課程目標體系,以具體學習目標差異劃分構建“理解數學、建構數學、體驗數學”三大“畫數學”課程,并進一步按照垂直組織與水平組織兩大標準將其細分為八個子課程,形成了“畫數學”課程整體結構,如圖2所示。

1.注重知識理解,構建“理解數學”課程

“理解數學”課程主要依托概念圖、線段圖等思維圖示,清晰呈現知識本質及解題過程,幫助學生感知、理解數學知識,掌握有效的思考策略并發展思維能力。具體分為“畫概念圖、畫線段圖、畫示意圖、畫思路圖”四項子課程。四項子課程以水平組織標準設置,各年級均同時學習一項或多項課程,而同一項課程以垂直組織標準在不同年級編排,體現連續性和順序性。

“畫概念圖”課程是將概念圖示化,使數學知識及其間的本質聯系顯性化、可視化,便于知識的表達和交流[2]。低年級(一至三年級)重在畫簡單實物圖;高年級(四至六年級)重在畫抽象概念圖。

“畫線段圖”課程是將抽象的文字及其背后的數量關系轉化為直觀的線段圖,助力學生理解題意、解決問題。一至二年級重在學習畫直條圖;三年級重在將直條圖抽象為線段圖,并于四年級強化畫線段圖的方法;五至六年級重在畫多條線段圖的組合圖,學會分析各條線段圖的含義及相互間的關聯。

“畫示意圖”課程是以示意圖直觀表征題意,用于解決某些不適合用線段圖表征的實際問題。低年級主要學習畫簡單示意圖,如畫圓圈解決排隊問題等;高年級重點研究復雜的面積模型示意圖,將其作為表征運算律、解決復雜問題的重要抓手。

“畫思路圖”課程是以多種方式記錄解題思路,清晰呈現“算法”與“步驟”,便于學生回顧、反思解題過程,其實施對象為高年級學生。

2.厘清知識體系,構建“建構數學”課程

“建構數學”課程主要依托知識樹、思維導圖等形式,將零散的知識點串聯成邏輯清晰、層次分明的知識網絡,幫助學生建構知識體系,發展提煉概括與分析能力。具體包括“畫知識樹、畫思維導圖”兩個子課程。

“畫知識樹”課程是以樹狀結構來表征知識間的聯系,幫助學生建構知識體系,其實施對象為低年級學生。該課程多用于單元總結或學期總結,旨在幫助學生梳理單元及學期所學內容,理解知識間的聯系,學會結構化學習。此外,知識點多且關聯性強的單節或多節課亦可實施該課程,幫助學生關注知識的整體性,遷移新知學習。

“畫思維導圖”課程是以思維導圖的圖解形式,在網狀結構中儲存、組織和優化知識系統,其實施對象為高年級學生。自小學四年級起,蘇教版數學教材在單元整理與練習中增設“回顧與整理”板塊,為“畫思維導圖”課程的實施提供了更多依據。為高年級學生開設的“畫思維導圖”課程,能夠有效達成教材中“回顧與整理”的目標,幫助學生構建知識體系,同時激發學生的學習潛能,使其學會結構化學習和整體化學習。

3.關聯現實生活,構建“體驗數學”課程

“體驗數學”課程主要以創作漫畫、繪本為載體,建立數學與學生現實生活的重合點,引導學生在對現實問題的數學化加工中成為知識的學習者與創造者,進而實現數學認知具體化。該課程包括“畫四格漫畫、畫數學繪本”兩個子課程。

“畫四格漫畫”子課程是以畫簡單數學故事為載體,幫助學生將抽象知識與實際生活聯系起來,其實施對象為低年級學生。其耗時短、難度小,多用于幫助低年級學生表達對“數的認識與運算”“認識圖形”等內容的理解。

“畫數學繪本”子課程是依托學生的創作和想象,將復雜的知識轉化為繪本情境,其實施對象為高年級學生。該課程耗時長、難度大,在實施后多要求學生以長作業的形式展示學習成果。但其應用范圍更廣,多用于復雜運算律的推導與運用、復雜實際問題的解決過程、立體圖形的學習與推導過程等,在優化學生學習體驗的同時能夠發展學生的創新思維。

四、診斷素養發展,跟進多元課程評價

“畫數學”課程評價不僅關注課程目標的適切性,還關注學生在課程實施、教學中的具體表現及自我反省意識。

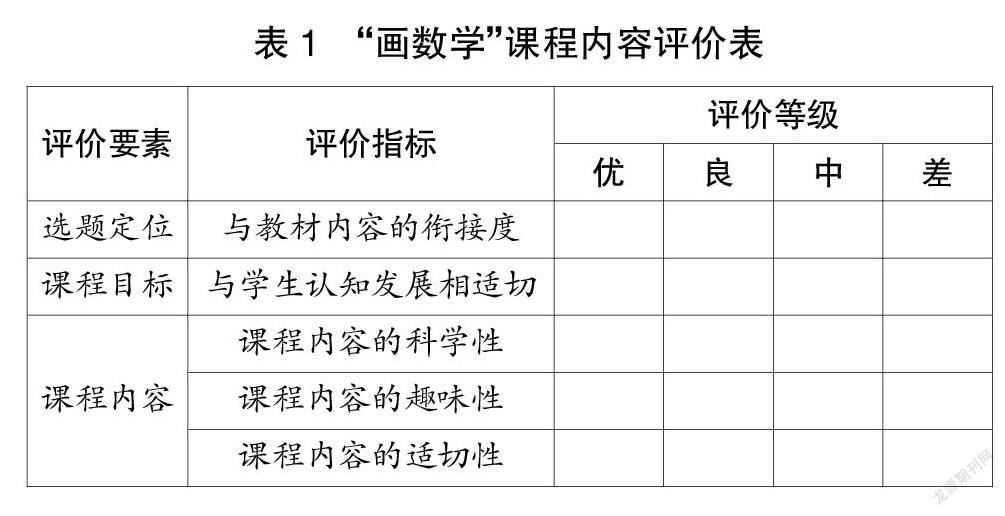

一是制定“畫數學”課程內容評價表。“畫數學”課程內容評價表(見表1)的實施主體為執教者及聽課教師。若某項的評價等級為“差”“中”,則需要著重改進或刪除該課程內容。

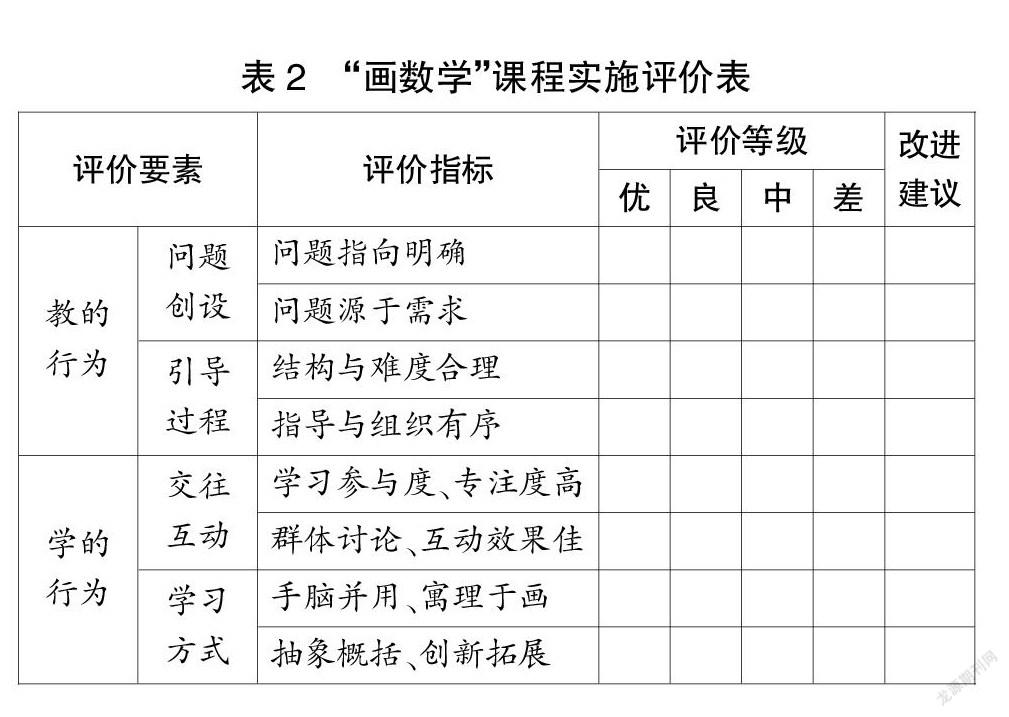

二是制定“畫數學”課程實施評價表。“畫數學”課程實施評價表(見表2)的實施主體為聽課教師。若某項的評價等級為“差”“中”,則需要聽課教師提出改進建議。

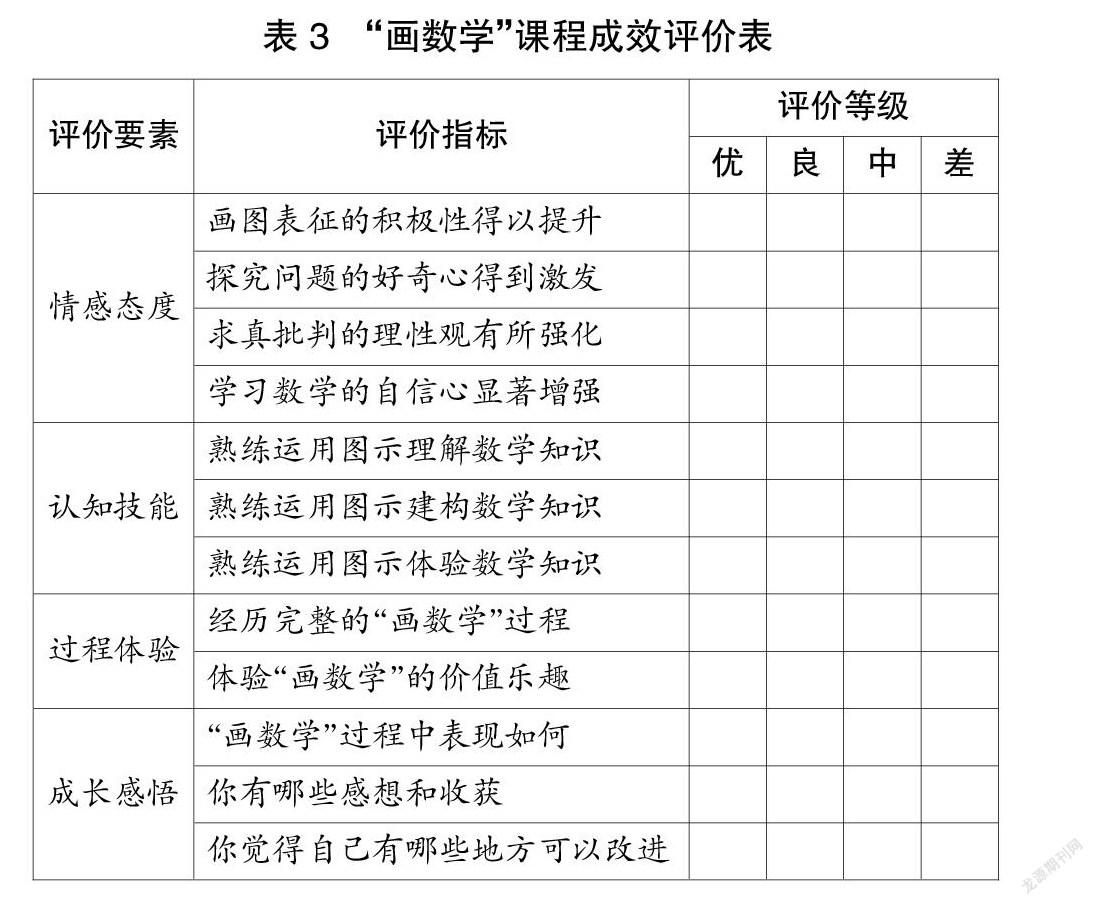

三是制定“畫數學”課程成效評價表。“畫數學”課程成效評價表(見表3)的實施主體為學生,可供個人或小組使用。若某項的評價等級僅達到“差”“中”,則需要師生一起尋找問題根源,對癥施策。

綜上所述,“畫數學”課程是為充分發揮課程育人效應、實現學生數學素養發展而進行的校本課程開發與實踐。隨著課程開發和實施的深入,“畫數學”課程定會成為發展學生數學素養的重要載體。

參考文獻

[1]王本陸.課程與教學論(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]劉善娜.把數學畫出來——小學畫數學教學實踐手冊[M].北京:教育科學出版社,2019.

(責任編輯 姚力寧? ?校對 郭向和)

2410501186232