文旅特色小鎮的規劃建設模式研究

董慧敏 黃慶香 陸穎

摘 要:文旅特色小鎮是推進城鄉融合發展和內需增長空間的創新模式,也是鄉村振興的一種重要發展模式。本文分析我國文旅特色小鎮的演進歷程,分析文旅特色小鎮規劃建設中存在的問題,并以江蘇徐州市徐州漢王鎮為實踐案例進行探討。

關鍵詞:文旅特色小鎮;建設模式;漢王鎮

中圖分類號:F592.7 文獻標識碼:A

基金項目:國家級大學生創新創業訓練計劃項目“都市邊緣文旅特色小鎮建設研究”(編號:201910320018Z)。

引言

2016年,國家決定將“特色小鎮”創建列為新型城鎮化建設、鄉村振興戰略實施、文旅融合發展以及保障區域脫貧攻堅的重點工程之一,推動特色小鎮建設在全國理論和實踐領域得到全面關注。位于大都市邊緣地帶的小鎮,依托優越的區位、相對低廉的土地和可持續開發的市場,成為城鄉發展中最具活力的區域,各類建設活動集聚、功能更替活躍,是城鄉統籌發展過程中表現最為復雜、最富變化的區域。

一、文旅特色小鎮的演進歷程

從國外文旅特色小鎮的發展來看,以當地獨特的資源、名人的影響力、產業的集聚和地域文化的獨特性催生文旅特色小鎮是最為常見的發展路徑,歷史建筑、地域信仰、生活方式、傳統工藝、文化名人等各種有形、無形的文化資源都是催生發展的動力。如瑞士格拉斯香水小鎮(Grasse)、戶外運動天堂新西蘭皇后鎮、英國巴斯溫泉休閑特色小鎮、澳洲謝菲爾德壁畫小鎮等。

中國文旅特色小鎮的最初形態是以世界文化遺產地麗江古城、平遙古城以及列入世界遺產預備名錄的江南六大古鎮(碧玉周莊、富土同里、風情甪直、夢里西塘、水閣烏鎮、富甲南潯)等為代表的古城古鎮。游客早期的需求就是對這些古城古鎮的游覽、觀光,隨著城市化進程的快速、生活質量的不斷提高和消費者精神感知需求的增加,游客對文旅小鎮的需求升級為休閑度假游和參與體驗游,原有的古城古鎮向休閑度假小鎮和特色產業小鎮轉型升級,在這個時期也出現了陜西袁家村、浙江烏鎮、云南彝人古鎮等新建文旅小鎮。2014年浙江省首次提出“特色小鎮”,由此產生“產業特色小鎮”和“文旅特色小鎮”的兩種概念類型的小鎮;2015年以后,以北京古北水鎮、無錫拈花灣為代表的文旅小鎮建成運營,標志著文旅特色小鎮買入成熟階段。2016年開始,國家和地方政府陸續公布“特色小鎮”的培育規劃或創建目標,其中文旅特色小鎮占比最多,文旅特色小鎮逐步邁向全面發展階段[1]。

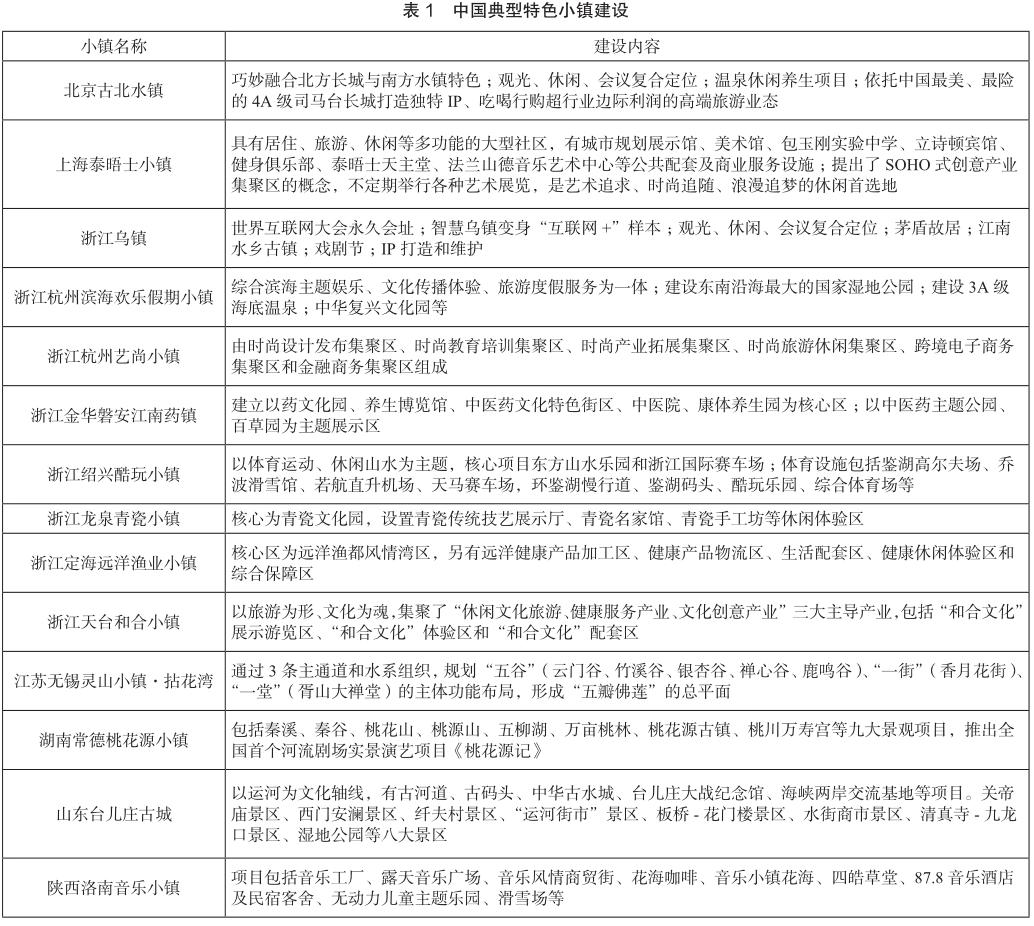

筆者探析國內近年來的文旅特色小鎮建設模式,主要表現出兩種趨勢,一是依托豐厚的歷史遺存,針對古鎮、古村、歷史文化街區進行產品整合,統一包裝,業態升級改造;二是依托一定的歷史遺跡、自然景觀、故事傳說或民風民俗,將文化資源轉化為文化產品,將文化產品轉化為文旅產業項目,平地起新鎮新城。特色小鎮的創建也形成“國家模式”和“浙江模式”。國家部委倡導的特色小鎮主要是利用特色產業、特色旅游來促進鄉村城鎮化,推進公共服務和基礎設施建設、生態景觀和傳統文化保護、鄉村振興和社會民生等,如北京古北水鎮、上海泰晤士小鎮、浙江烏鎮等(表1);浙江模式倡導的特色小鎮主要是聚焦區域經濟轉型,對傳統產業的創新和升級,促進構建新型產業生態系統,如南潯善璉湖筆小鎮、西龍塢茶鎮、紹興黃酒小鎮等。按產業融合類別不同可以分為運動休閑類、文化創意類、特色產業類、健康養生類、休閑農業類、現代制造類、商貿物流類等。其中,浙江定海遠洋漁業小鎮是目前國內唯一一個以漁文化為主題,以海洋健康產業為核心,集海洋科研、漁業生產、綜合物流等多種功能于一體的特色小鎮,是文旅融合發展的新探索。綜合來看,國內的特色小鎮創設類型多樣,地域文化和地域產業特色明顯,文旅融合發展主要以“地域文化+旅游產品”為主,“主題產業園”的建設模式得到彰顯。再者,文旅特色小鎮的推進動力,也有初期的“政府主導”或“企業主導”,發展為“政企合作”,呈現出文化為基礎,與“旅游驅動”“旅游+產業雙驅動”“產業引領+旅游從屬”三種發展類型多元發展。

二、文旅特色小鎮規劃建設模式與存在的問題

根據國家三部委設定培育特色小鎮目標和住建部公布第一批、第二批國家級特色小鎮名錄,以及各省各地的特色小鎮建設實踐可以發現,文旅特色小鎮的建設模式不同于傳統旅游風景區的建設模式,也與一般城市產業小鎮建設有所區別,是以旅游產業為核心,以地方文化為靈魂,發展特色旅游業為根本目標,以“特色小鎮”為載體,通過核心資源保護、文化活化和特色包裝等方式挖掘小鎮所在區域文化、傳統故事、物化資源,整合地方的商業文化,凸顯旅游價值和文化商業價值,實現文旅產業融合發展以及相關土地利用、房產開發等產業鏈整合與城鎮建設一體化的綜合創新模式。

目前,我國的文旅特色小鎮建設中存在以下問題,一是特色彰顯不足。特色小鎮的建設重點在于特色的發掘與彰顯,建設內容包括產業定位、空間形態、功能組織、建設內容、運行方式、投資總量與建設進度等,需要綜合考慮區域經濟發展、市場環境與現有文旅資源的平衡。規劃超越發展階段以及資源能力難以與區域文化特質相結合的低質規劃導致特色的彰顯不足。二是產業優勢不足。部分特色小鎮缺乏產業基礎或特色產業規模較小,無法形成產業優勢和特色,產值預期有限,甚至部分政府主導下的特色小鎮僅僅基于曾經的輝煌歷史或傳說,建設缺乏必要的產業基礎,引致特色小鎮缺乏生命力。三是功能融合不足。特色小鎮應該包括產業發展、社區建設、環境提升、文旅休閑等多種功能的高度融合[2]。部分特色小鎮在政府主導下更關注產業效益,忽視文化傳承和人文環境營造,造成小鎮產業發展與社區建設之間的割裂[3-4]。四是體制制約。政府主導的特色小鎮建設依托管委會進行規劃管理和招商引資,活力不足,普遍面臨資金、人才等要素短缺和基礎設施不完善等問題。市場化投融資長效機制尚未形成,產業發展支撐體系和配套政策成為制約特色小鎮發展的主要原因。

文旅特色小鎮尤其是位于大都市邊緣型的小鎮,核心在于“‘依靠特色文旅資源+‘大都市邊緣區位”,形成“旅游+體育產業”、文化創意產業、康養產業、觀光農業等文旅融合產業,成為一種模式。其中,在商業地產配套方面,將吃、住、游、購等基本功能與文化展示、文化體驗、互動交流、游覽體驗等功能相結合;在居住地產配套方面,緊密結合都市居住消費者的需求拓展,為居民和游客提供輕松、休閑的旅游服務,營造出小鎮獨特的文旅商業氛圍。

三、漢王鎮文旅特色小鎮規劃與實踐

(一)漢王鎮現狀和建設理念

漢王鎮,位于江蘇北部徐州市銅山區,素有“漢文化之鄉”“民間石刻藝術之鄉”“花果之鄉”,是江蘇省百家名鎮之一,榮獲聯合國“全球生態500佳”稱號。既有徐州都市區邊緣的區位優勢和劉邦拔劍泉的歷史文化資源,又毗鄰云龍湖風景名勝區(國家5A級景區)和徐州樂園(國家4A級景區),是建設文旅特色小鎮的理想之地。

當地應充分挖掘小鎮漢源文化特色的潛在價值,聚力大都市邊緣區休閑康養產業價值開發,拓展地域“文化+旅游產業”的價值鏈,按照“文化、生態、康養”三位一體理念,打造產業、文化、旅游、社區于一體的“文化休閑+康養旅游”文旅風情特色小鎮,展現徐州漢源文化之美。

(二)漢王鎮文旅特色小鎮實踐策略

漢王鎮作為文旅特色小鎮的發展要充分彰顯漢源文化,把握大都市游客輻射的區位優勢,通過產業重塑、社區重塑、空間重塑來實現。

1.產業重塑策略

產業重塑策略采取“文化旅游+產業驅動”模式。依托高標準景區,打造全域文化旅游產業鏈,重點挖掘徐州漢源文化和傳統民間石刻文化,以整飾文化景點、舉辦文化節會、融合美食為重點,兼顧都市康養產業發展需求。推出漢文化體驗,讓游客體驗漢文化起源、發展、演變以及與現代融合的整個過程,在實現多領域的跨界合作之下,通過漢服、漢音、體育、漢書、漢篆、康養等方面將漢風和國風傳遞給每一個人。要構建集康養休閑服務、商貿會展服務、教育培訓服務于一體的綜合化產業公共服務平臺。

2.社區重塑策略

社區重塑策略,建設具有高度復合功能的發展單元。漢王鎮現有9個行政村,可分為文化博覽、文化創意、休閑體驗、健康養生、醫養結合五大活力社群,實現文化、產業、社區和旅游功能的疊加。

3.空間重塑策略

空間重塑策略,構建“核心-邊緣”旅游空間格局。以中心城市徐州為核心,采取“近位發展”戰略。善用、用好、用足外部因素,創建“文化休閑+康養旅游”板塊優勢,打造為都市核心區的休閑康養勝地。要重點創建小鎮共享空間,集休閑、文化、康養、餐飲等多元功能于一體。

四、結語

文旅特色小鎮建設的核心是產業,通過產業集聚和產業重構提升小鎮的內生發展動力,同時需要文化的創新與再造,而產業、文化、社區和旅游功能的融合創新,是特色小鎮持續健康發展的保障[5]。

參考文獻

[1] 住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部聯合發文:培育千個特色小鎮 實現首個百年目標[J].城建檔案,2016(8):8.

[2] 張鴻雁.論特色小鎮建設的理論與實踐創新[J].中國名城,2017(1):4-10.

[3] 蘇斯彬,張旭亮.浙江特色小鎮在新型城鎮化中的實踐模式探析[J].宏觀經濟管理,2016(10):73-75,80.

[4] 郁建興,張蔚文,高翔,等.浙江省特色小鎮建設的基本經驗與未來[J].浙江社會科學,2017(6):143-150,154,160.

[5] 周曉虹.產業轉型與文化再造:特色小鎮的創建路徑[J].南京社會科學,2017(4):12-19.