在“對比”中感悟數學之美

陳芳華 胡慧良

比較教學是教學中常用的一種教學方法,它通過將不同的知識進行對比分析,使學生了解知識的本質屬性,理解知識的內涵。中小學數學可以進行類比的知識很多,無論是學習新知識,還是利用已有知識解決新問題,與已有的相類似的知識進行類比,可以幫助學生找到解決問題的方法,實現知識和方法的正向遷移,提高學生的數學思考力,感悟數學之美。

一、以舊引新,在三圖對比中明白條形統計圖的“結構之美”

數學研究的對象是事物的結構或系統,人們只有通過數學結構化的概念建構,在對數學的整體及細節有清晰的認識與理解的基礎上,才能對數學之美有所感知。對于學生熟悉的圖,如何讓學生感悟其中蘊含的結構之美?筆者在調研中發現,大多數學生在繪制條形統計圖時沒有用縱軸表示數量,而習慣用方格,1格代表1,一格一格地往上畫,即所畫條形統計圖仍保留著象形統計圖的特征。也就是說,學生對于條形統計圖結構之精妙是不理解的。借助新舊知識的對比,在解構原有概念的基礎上建構新的概念,可以讓學生感悟其結構之美。基于這樣的分析,筆者設計讓學生在相同問題引導下對比讀三幅不同的圖:象形統計圖、不完整條形統計圖、條形統計圖,進而感悟數學結構精妙之美。

解構建構主義認為,解構和建構只能是一個交互過程,新知識只有在證明了自身之后才會被真正接受,而原有知識必須顯得陳舊過時的時候才會被拋棄。其間,原有知識,即常識,這個學習者唯一擁有的工具,起到闡釋框架的作用。對條形統計圖而言,學生最難理解的是為什么邊上要畫上數軸。通過從象形統計圖到不完整的統計圖的轉化,讓學生對新舊統計圖進行溝通重建,理解條形統計圖是從實物統計圖演變而來的。接著通過不完整條形統計圖的數據解讀,促使學生思考,通過什么辦法,完善條形統計圖,使其繪制和解讀信息更加方便。進而讓學生經歷完整的條形統計圖創造的過程,享受創造帶來的樂趣,體會條形統計圖的“結構之美”。

二、以讀釋畫,在信息對比中感知條形統計圖的“表達之美”

數學模型具有概括性、典型性和普遍性等特點,借助對這些特性的理解,往往會讓人產生萬變不離其宗的奇異感,從而體驗數學的“表達之美”。如何讓學生感受到條形統計圖在表達中的奇異現象呢?筆者設計畫出統計表中的信息環節,讓學生在“相同問題引導下”對比讀不同同學所畫的統計圖,即通過不同作品的對比解讀,感知條形統計圖“圖不同卻表達相同意”的奇異美。

條形統計圖作為一種圖形化的數學語言,要讓學生理解并掌握,必須讓學生經歷不同標準表達相同信息的過程。其過程分為從表到圖的獨立繪制和由圖及表的信息解讀兩個環節,在這一過程中學生發現,雖然同學們的畫法各不相同,但都能表達統計表中的信息,從而感悟“數學表達的奇異美”。

三、以用悟簡,在圖表對比中理解條形統計圖的“運用之美”

在數學美的諸多屬性中,簡潔性是最突出的。如何讓學生感受到條形統計圖在“表示數量的多少”時的簡潔明了,讓學生感知其美呢?這就需要讓學生經歷具體情境下的知識運用,即語言的輸出過程。設計“不同問題引導下”對比選擇統計圖與統計表活動,讓學生在統計圖與表的對比運用中,理解“比較數量的多少”用統計圖更簡潔。

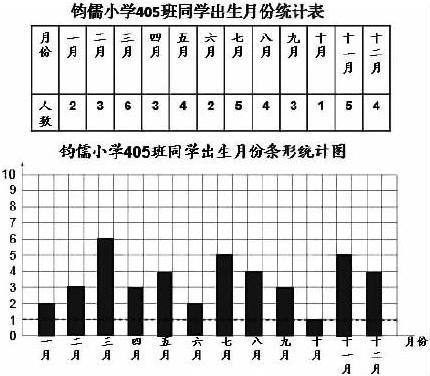

師:像這樣的條形統計圖,生活中應用非常廣泛,老師收集了一些。為了給同學們過10周歲的集體生日,鈞儒405班張老師統計了這個班同學們的生日。(如下圖)

1. 問題1:7月份有幾人,你會選擇看表還是圖?為什么?

有23位學生認為“7月有幾人”選擇看圖比較方便,因為圖一目了然。有17位學生認為選擇看表方便,因為表上已經寫好了。

師:要知道7月份有幾人,到底是看圖方便還是看表方便呢?請雙方各派一位代表上臺,比一比。

學生尋找相應信息,發現:找7月份有幾人,選擇看表比較簡單。

2. 問題2:哪個月人數最少,現在你選擇看圖還是表?為什么?

35位學生選擇看圖,理由是圖一目了然。還有5位學生選擇看表,理由是拿這些數據比一比就行了。

師:要知道哪個月人數最少,到底是看圖方便還是看表方便?我們請雙方各派一位代表上臺,比一比。

學生尋找相應信息,發現:比多少,選擇看條形統計圖比較簡單。(板書:比較數量的多與少)

3. 問題3:(隱去幻燈片)哪個月人數最多,現在你選擇看條形統計圖還是統計表?為什么?

所有學生一致選擇看圖,因為從圖上一看就知道了。

學生在學習新知識后,會片面地認為新知識比舊知識有用。筆者幾次試教下來,在沒有對比的情況下,學生不管解決什么問題都會下意識選用統計圖來解決問題。如何讓學生突破這一思維定勢,理解數學知識的不同作用?通過三個不同的問題引領對比閱讀,學生一下子領悟到“條形統計圖能清楚比較數量多少”的特點,感悟了數學知識的運用之美。

四、數據預測,在數據對比中感悟條形統計圖的“數據之美”

數據之美體現在人們運用數據進行合情分析和推測,進而解決實際問題之中。而影響分析結果的關鍵在于數據的來源。作為系統學習統計的第一課,筆者設計了數據推測與驗證活動,即通過對比別的班級同學喜歡動畫片的情況統計圖,了解統計結果差異,再思考為全校同學選一部動畫片該如何解決,讓學生感受到數據也能“說話”。

通過假設檢驗、數據驗證等一系列數據分析方法的簡單運用,讓學生感受數據收集的重要性,以及運用統計解決問題時,數據的運用是有范圍限定的。不同文化,不同范圍,對同一內容的統計結果可能會完全不同,利用好大數據依然需要敏銳的洞察和創新的思維,進而感悟數據之美。

(作者單位:浙江省嘉興市秀城實驗教育集團 浙江省嘉興市南湖區教師研訓中心 責任編輯:王彬)