南方丘陵山區耕地資源多功能時空演變及協同與權衡研究

付鴻昭 郭熙 周丙娟

摘要 [目的]構建耕地多功能評價指標體系,并在此基礎上探究耕地多功能時空演變規律以及各項功能之間的權衡與協同空間分布格局及變化。[方法]運用綜合評價法對耕地多功能進行評價,并采用斯皮爾曼相關性分析和空間自相關分析。[結果]2008—2018年安福縣耕地生產功能、社會保障、景觀休憩功能整體呈下降趨勢,生態調節功能持續上升;耕地的生產-景觀休憩功能、社會保障-景觀休憩功能之間存在顯著的協同關系,社會保障-生態調節功能、生態調節-景觀休憩功能之間存在顯著的權衡關系;安福縣耕地各項功能在空間分布上差異明顯,其呈現HH協同的區域主要分布在地勢較為平緩的安福縣東南部平都鎮周圍,功能分值較低呈現LL協同關系的區域主要分布在安福縣西北部地勢較高區域。[結論]通過研究耕地多功能時空演變及其協同性,可以有效地促進耕地合理的空間布局以及制定區域耕地利用方針,實現耕地高效可持續利用。

關鍵詞 土地資源;耕地多功能;時空變化;協同與權衡;安福縣

Abstract [Objective]To construct a multi-functional evaluation index system for cultivated land, and on this basis, to explore the spatial and temporal evolution of cultivated land and the trade-offs and coordination between various functions and the spatial distribution patterns and changes.[Method]Comprehensive evaluation method was used to evaluate the multi-function of cultivated land, and Spearman correlation analysis and spatial autocorrelation analysis were used.[Result]From 2008 to 2018, the production function of cultivated land, social security, and landscape recreational functions in Anfu County showed an overall downward trend, and the ecological regulation function continued to rise. There was a significant synergistic relationship between the production of arable land-landscape rest function, social security-landscape rest function;there was a significant trade-off relationship between social security-ecological adjustment function, ecological adjustment-landscape rest function. The various functions of cultivated land in Anfu County have obvious differences in spatial distribution. The areas showing HH coordination were mainly distributed around Pingdu Town in the southeast of Anfu County, where the terrain was relatively flat, and the areas with lower function scores showing LL synergy relationship were mainly distributed in the higher-lying area in the northwest of Anfu County. [Conclusion]By studying the multi-functional temporal and spatial evolution of cultivated land and its synergy, it can effectively promote the reasonable spatial layout of cultivated land and formulate regional cultivated land use policies to achieve efficient and sustainable use of cultivated land.

Key words Land resources;Multifunctional cultivated land;Temporal and spatial changes;Synergy and trade-offs;Anfu County

耕地資源是人類生存和發展所必須且不可替代的資源[1],在新型城鎮化背景下,大量耕地被占用,耕地持續非農化、非糧化和粗放利用的問題日益加劇,嚴重地危害了國家糧食安全[2]。因此要進一步加強中國耕地保護的關鍵在于全面認識耕地資源的多功能價值[3-4]。

當前,國外已經有大量學者對農業多功能性進行了研究[5],日本、韓國、美國和歐洲發達國家已經完成了耕地以生產為主的商品功能向非商品生產性功能的轉變[6],如耕地的生態調節功能和文娛功能等[7]。部分學者對農地價值的形成特點、影響因素進行了探究[8-9]。國內對耕地多功能價值的研究仍在不斷的探索中,耕地資源的多功能價值和不同的社會發展階段也是緊密相關的[10],Song等[6]研究發現從2007年開始國內對耕地功能的研究由耕地的單項功能研究轉向多功能研究,從字面意思來看,耕地多功能即耕地滿足人類多種需求的功用[11]。國內學者也對耕地多功能研究做了很多有益的探索,如辛蕓娜等[12]以“指標-過程-功能-需求”為基礎將耕地功能分為生產功能、健康功能、緩沖過濾功能和碳固持功能,構建耕地多功能評價指標體系,并對各項功能之間的相關性進行了探索;張利國等[13]將耕地功能分為生產功能、國民經濟貢獻功能、社會保障功能和社會安全維護功能進行評價,并運用灰色關聯投影法對湖北省耕地多功能分區差異進行分析;羅成等[14]將耕地功能分為國民經濟貢獻功能、糧食安全保障功能、社會就業承載功能和生態安全維護功能,運用熵權法和復相關系數法組合賦權構建耕地多功能評價指標體系,并進一步分析各項功能的時空演變;張英男等[15]將耕地功能分為經濟功能、社會功能和生態功能,并在此基礎上分析其耦合協調關系及其驅動機制。總體來說,當前國內研究耕地多功能價值計算方法較多,研究其形成機制較少,對耕地多功能整體價值研究較多,對耕地各項功能之間的關系研究較少[16]。

筆者以江西省安福縣為例,運用綜合評價法對安福縣不同時期的耕地生產功能、社會保障功能、生態調節功能、景觀休憩功能進行評價,分析其時空演變特征,并進一步運用相關分析和空間計量分析方法對耕地各項功能之間的協同性和權衡性進行研究,分析其空間分布格局特征及變化規律,從而為科學高效地規劃和利用耕地提供有力的支撐。

1 資料與方法

1.1 研究區域概況

安福縣位于江西省中西部、吉安市西北部,地處114°00′~114°47′E、27°04′~27°36′N,屬丘陵山地區。地勢上呈西北部較高、東南部較低。轄區總面積為2 793.15 km2,下轄19個鄉鎮,人口達42.18萬人。安福縣作為全國13個糧食主產區的100個糧食生產大縣之一,除水稻之外,還大量種植油菜、瓜果、煙草等經濟作物。2018年,安福縣第一產業生產總值占全縣國內生產總值的12.9%。縣域范圍內交通狀況良好,村村之間柏油(水泥)公路通暢率達100%。截至2018年年底,耕地面積為45 602 hm2。近年來安福縣大力發展休閑農業,形成了一批像鶴峰客棧、梅龍生態休閑山莊等特色精致的鄉野民宿。

1.2 數據來源與數據處理

1.2.1 數據來源。

研究數據包括空間數據、屬性數據和遙感數據3部分。空間數據主要包括安福縣2008、2013和2018年3期的土地利用數據,并將數據坐標統一轉化為CGCS2000坐標系。屬性數據主要包括《安福縣統計年鑒》以及安福縣文廣局提供的安福縣農業產業園等相關信息。以2008、2013、2018年為研究時點,安福縣轄屬的19個鄉鎮中的244個村為研究單元;以ArcGIS 10.7為數據平臺,分別錄入安福縣各個村2008、2013和2018年的耕地多功能的相關數據,建立耕地多功能數據庫為該研究的數據源。

1.2.2 數據處理。

去除安福縣縣域范圍內的林場、農科所等缺乏社會經濟屬性數據的區域和部分無耕地的村如平都鎮的城南村、西林村等區域。研究中涉及的部分屬性數據如農田生態系統多樣性指數等無村一級數據,采用鄉鎮一級計算數據代替。

1.3 研究方法

1.3.1 耕地多功能評價。

安福縣作為糧食生產大縣,耕地不僅在傳統的生產功能和社會保障功能上有明顯的優勢,隨著城市化進程的推進,耕地的生態調節功能和景觀休憩功能也日益凸顯出來,結合現有的耕地多功能研究成果和安福縣農業和休閑農業特征,根據耕地在當前社會發展階段所展現出的功能,結合指標的可獲取性和完整性等原則,咨詢多名土地規劃、景觀生態學、休閑農業等領域專家,選取耕地的生產功能、社會保障功能、生態調節功能和景觀休憩功能4個一級指標,16個二級指標構建安福縣耕地多功能價值評價指標體系[13,17-22],具體如表1所示。

采用改進型極差標準化法對各項指標進行歸一化處理以消除指標之間的量綱差異[23],并使用熵權法和復相關系數法分別計算指標權重[14],為了體現指標值的差異信息和兼顧指標的獨立性[24],采用拉格朗日乘子法合成形式確定各項指標組合權重[14,25]。權重計算結果如表1所示。

1.3.2 耕地功能相關性分析。

相關性分析可以直接明了地表現不同功能之間的協同與權衡關系[29],目前大量學者采用偏相關分析[30]、PPF分析[31]等方法對生態系統服務協同與權衡進行分析,為了量化耕地功能之間空間的協同與權衡關系,該研究先在SPSS 25中利用斯皮爾曼相關性分析工具分析耕地各項功能之間的協同與權衡關系。

1.3.3 空間自相關分析。

空間自相關分析包括全局空間自相關和局部空間自相關。全局空間自相關用來描述整個研究區域上所有對象之間的平均關聯程度、空間分布模式及其顯著性[32];局部空間自相關是對整個區域耕地各項功能的空間自相關程度進行描述,并以圖形的形式直觀地展現研究區耕地質量的空間集聚狀況[33]。采用局部空間自相關分析,其結果中可分為:相同水平的集聚區域(HH和LL),呈空間協同關系;異質性集聚區域(LH和HL),呈空間權衡關系[34]。該研究在耕地多功能評價結果的基礎上,采用GeoDa軟件對耕地單項功能、不同功能之間分別運用全局空間自相關分析和局部空間自相關分析。

2 結果與分析

2.1 耕地多功能時空演變特征

探索耕地不同功能在時間上的變化空間分布差異可以有針對性地對區域耕地分區保護,提高耕地利用效率。通過對安福縣耕地功能的綜合評價得到安福縣2008、2013和2018年3期各鄉鎮耕地各項功能的評價結果(圖1)。根據評價結果,在ArcGIS 10.7平臺上繪制了安福縣耕地多功能時空演變圖(圖2)。

2.1.1 生產功能。

安福縣耕地生產功能在10年間呈先升高后下降的趨勢且整體有明顯下降。從空間分布上看(圖2 A),耕地的生產功能整體呈西部低、中東部高,耕地生產功能較強的區域主要分布在安福縣中部,且區域內水稻產量、經濟作物產量和耕地利用等普遍處于均衡且優勢狀態。呈現這種分布主要可能受到安福縣地形影響,西北部向東南部地勢逐漸平緩。生產功能的空間變化主要是由于單位面積水稻產量變化引起的,2008—2013年耕地生產功能有顯著提升,雖然耕地面積也有明顯增加,但2013—2018年水稻種植面積大幅度下降,直接導致了耕地的生產功能下降。

2.1.2 社會保障功能。

耕地的社會保障功能逐漸下降,在空間上整體呈現東部和南部高、西部和北部低的空間格局,東部、北部耕地的社會保障功能不斷下降(圖2B)。東部區域中平都鎮為安福縣縣政府所在地,由于人口數量眾多,耕地面積較少,耕地的社會保障功能明顯弱于其周邊鄉鎮。2008—2013年,大量農民外出務工使得農業從業人員大幅度持續下降,10年間安福縣農業從業率下降約11.5%。2013—2018年,隨著種植技術的進步,糧食總產量的提高,使得安福縣在2013—2018年耕地的社會保障功能下降速度放緩。

2.1.3 生態調節功能。

耕地的生態調節功能呈上升趨勢,安福縣西南部耕地生態調節功能高于西北部(圖2C),隨著時間上的變化中部和西北部耕地生態調節功能穩步提升,這主要是因為耕地面積的增加和區域耕地固碳量、釋氧量的提升,使得耕地的生態調節功能有所提升。到2018年,全縣耕地的生態調節功能總體都維持在一個較高的水平。

2.1.4 景觀休憩功能。

耕地的景觀休憩功能在2008—2018年呈現先減少后增加趨勢,從空間上來看(圖2D),安福縣耕地景觀休憩功能較好的區域主要分布在安福縣中部和東部地區,圍繞在平都鎮周圍;交通區位較好的村莊,耕地的景觀休憩功能較好。2008—2013年,安福縣耕地斑塊聚集度有較為明顯的下降,導致耕地景觀價值有所下降;2013年后,安福縣縣域內交通條件大幅提升,同時依托文化和生態優勢打造了特色精致的鄉野民宿,有效地提升了耕地景觀休憩功能價值。

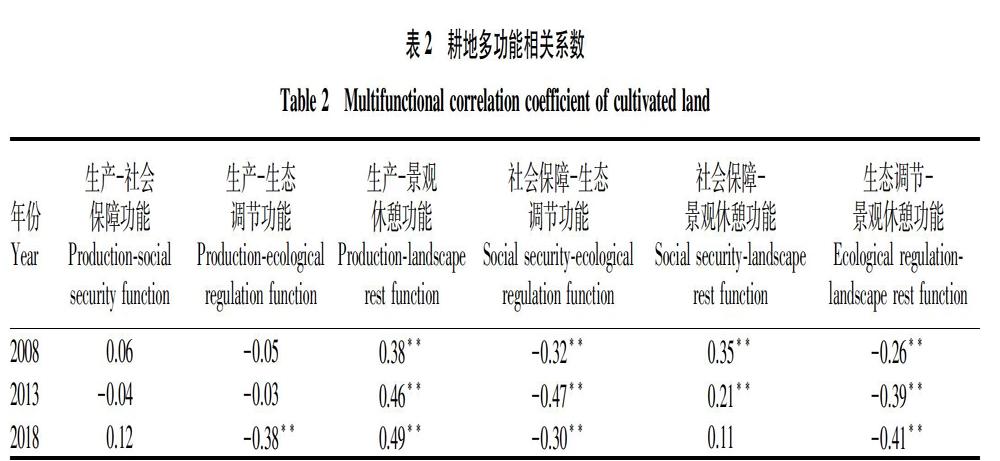

2.2 耕地多功能協同與權衡的時間格局及其變化

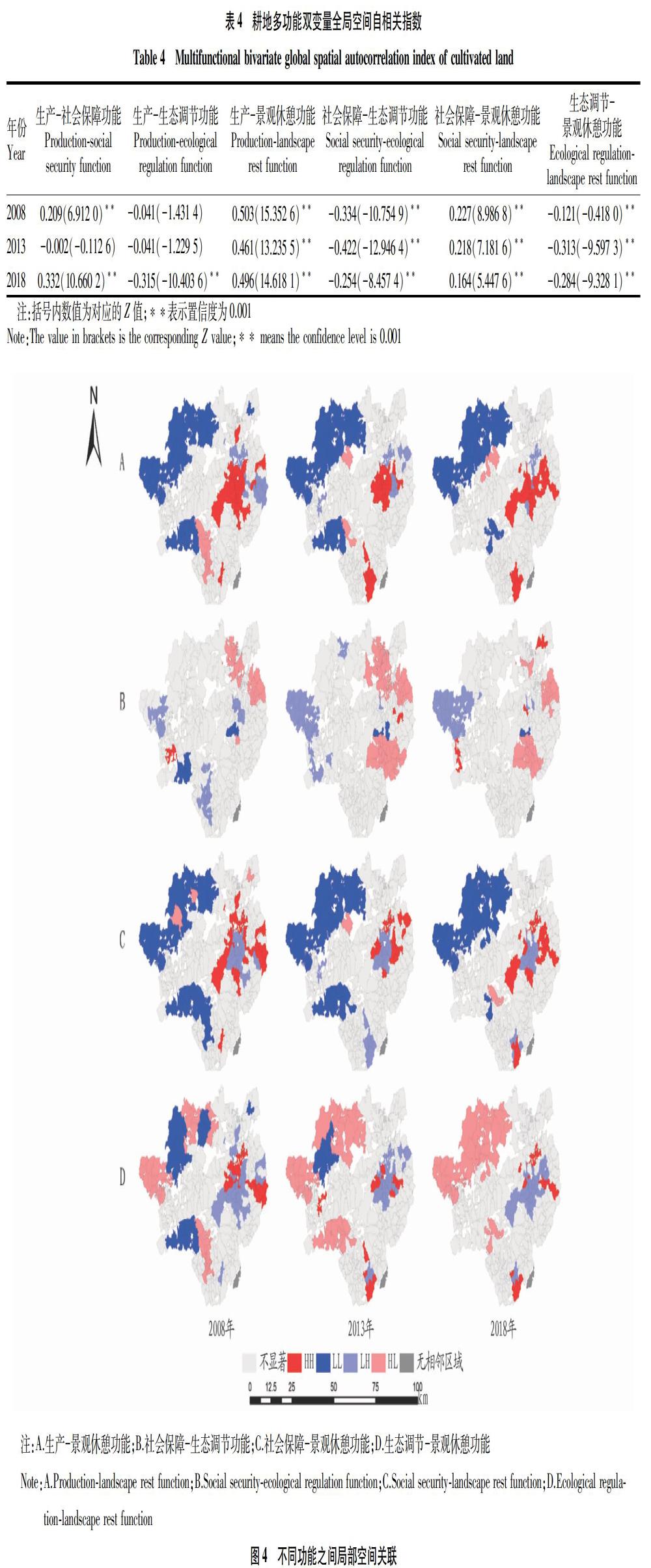

耕地資源的各項功能之間相互影響,參考生態系統服務研究[35],將不同的耕地功能中存在的此消彼長關系作為耕地功能之間的權衡關系,存在相互增益關系即為耕地功能之間的協同,并把這種關系通過相關系數來判斷[23,29]。將評價結果在SPSS 25中進行斯皮爾曼相關性分析,結果如表2。由表2可知,耕地功能之間的關系主要有3類:

第一,呈顯著協同關系。耕地的生產-景觀休憩功能、社會保障-生態調節功能長期呈顯著的協同關系。生產-景觀休憩功能之間的協同性不斷增強,這是由于耕地的景觀休憩功能好的地方斑塊聚集度較高、交通較好便于機械化操作,同時良好的農業產業園,往往耕地管理和投入水平較高,耕地產出較好,故二者有很高的協同性。而社會保障-景觀休憩功能協同性不斷減弱,到了2018年,二者之間已經沒有顯著性相關關系。主要是因為耕地的景觀休憩功能受交通區位的影響為主,而社會保障功能受到人口的影響較大,因此二者協同性較弱。

第二,呈顯著權衡關系。生態調節功能和社會保障功能、景觀休憩功能之間呈現為權衡關系。生態調節-景觀休憩功能之間的權衡性不斷增強。可能是因為景觀功能較好的區域交通較好,增加了耕地的破碎程度,破壞了其生態功能。故生態調節功能和社會保障功能、景觀休憩功能之間呈權衡關系。

第三,無顯著相關關系。生產-社會保障功能、生產-生態調節功能之間無顯著性相關關系。

2.3 耕地資源功能協同與權衡空間格局及其變化

2.3.1 相同耕地功能之間。

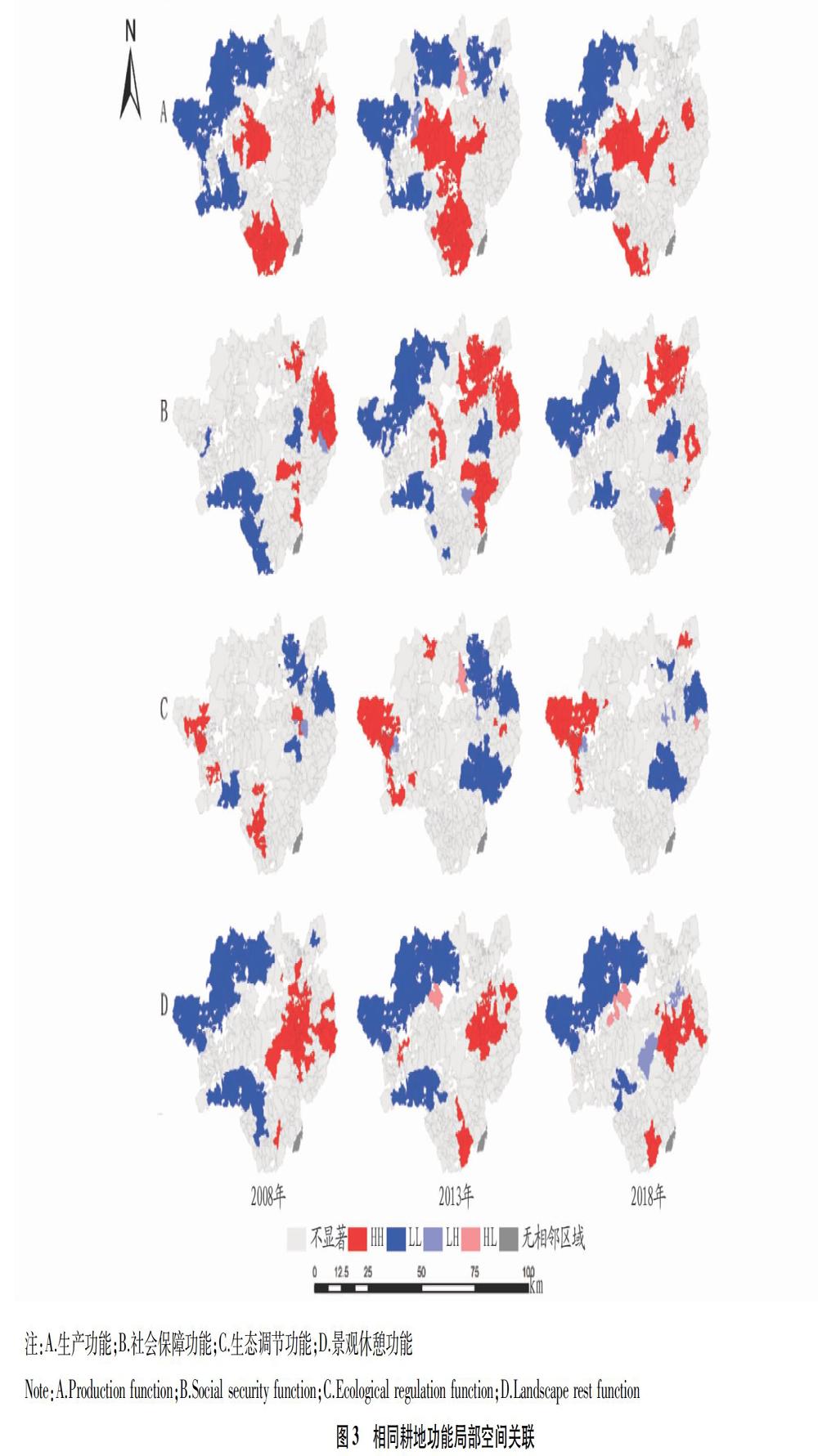

為探究安福縣耕地單項功能協同與權衡空間格局及變化情況,運用GeoDa軟件對各項功能進行單變量全局空間自相關分析,得到各項功能的Global Morans I(表3)。

由表3可見,各項功能均呈顯著相關協同關系,但是不同耕地功能之間的協同關系變化不同。生產功能和社會保障功能協同度較好且變化較小,生態調節功能協同度先提高后下降,整體有一定的提高,景觀休憩功能協同度呈下降趨勢。

為了進一步探究耕地單項功能的協同關系以及其空間格局分布變化,該研究對耕地各項功能采用單變量局部空間自相關分析,分析結果如圖3所示。其中HH和LL反映耕地單項功能為積聚明顯區域,HL和LH反映耕地單項功能為分散分布區域。

從圖3A可以看出,耕地的生產功能呈聚集區域變化較為明顯,呈現協同關系的村數量不斷減少,變動區域主要分布在安福縣中西部地區,部分耕地生產功能由不顯著變成協同關系,呈分散分布區域零星分布于錢山鄉、橫龍鎮等,可能是由于耕地耕作面積減少導致。

從圖3B可以看出,耕地的社會保障功能集中區域變化較為明顯,主要表現在安福縣西北部和東南部協同區域增加,西南部耕地的社會保障功能協同區域不斷減少;研究區內社會保障功能呈分散分布的區域較少,零星分布于洲湖鎮和寮塘鄉,究其原因主要是由于人口的大量外出務工導致農業從業率下降。

從圖3C可以看出,耕地的生態調節功能研究區內呈現聚集區域不斷增加,主要是西南部區域和東部區域增加較為明顯,這可能是由于人們生態耕作意識的不斷提升所引起的。

從圖3D可以看出,耕地的景觀休憩功能呈聚集區域范圍有所縮減,主要縮減區域為寮塘鄉和彭坊鄉,且少數區域呈分散(LH和HL)分布。平都鎮為安福縣縣政府所在地,具有良好的交通區位優勢,故平都鎮及其周邊的景觀休憩功能整體呈聚集,但其周邊部分村耕地較為破碎,導致景觀休憩功能較低,使得部分區域呈分散分布。

2.3.2 不同耕地功能之間。

從耕地多功能的雙變量全局空間自相關指數(表4)可以得出,生產-社會保障功能在2008年呈顯著的協同關系,之后無顯著性相關。生產-生態調節功能在自2018年呈顯著性權衡關系,權衡關系較弱。生產-景觀休憩功能、社會保障-景觀休憩功能呈顯著協同關系,其中生產-景觀休憩功能的協同關系較為穩定,社會保障-景觀休憩功能的協同性不斷下降。社會保障-生態調節功能、生態調節-景觀休憩功能之間呈顯著權衡關系。社會保障-生態調節功能權衡度整體呈下降趨勢,生態調節-景觀休憩權衡度有所提升。

由表4可知,耕地的生產-社會保障功能、生產-生態調節功能部分年份無顯著相關性,因此文中不做分析。對其他幾項功能之間進行雙變量局部空間自相關分析,分析結果如圖4所示,總體來看,無顯著相關性的村數量最多。

從圖4A可以看出,生產-景觀休憩功能呈LL協同關系的區域主要分布在安福縣西部;呈HH協同關系的區域主要分布在平都鎮及周邊村,最終以平都鎮為中心收斂。由前文分析可知,安福縣西部受地形和交通區位影響耕地生產功能和景觀休憩功能較差。

從圖4B可以看出,社會保障-生態調節功能呈現LH和HL權衡關系的區域主要分布在安福縣西南部和東北部區域,并向東南部、西北部區域擴張;少數村呈HH和LL協同關系零星分布于西南部和東北部區域。這主要是由于在東南部、西北部耕地的景觀休憩功能提升引起的。

從圖4C可以看出,社會保障-景觀休憩功能呈現HH協同關系的區域主要分布在安福縣平都鎮周圍,平都鎮周圍耕地生產功能和景觀休憩功能較好;前文已經分析了安福縣西北部耕地生產能力和景觀休憩功能較弱的成因,因此在西北部區域主要呈現LL協同性;少數呈LH權衡關系的區域主要分布在平都鎮,主要是由于平都鎮社會保障功能較弱所導致的。

從圖4D可以看出,耕地的生態調節-景觀休憩功能呈現HL、LH的權衡區域主要分布在西北部區域并且逐步擴張,西南部少量村呈現權衡關系,整體呈收斂趨勢,平都鎮關系較為復雜,大多數呈現權衡關系,少部分呈現HH協同關系。究其原因主要是安福縣西北部區域耕地生態調節功能逐漸增強,景觀休憩功能卻維持在較低水平所致。

3 結論與討論

3.1 結論

該研究在耕地多功能評價的基礎上識別各項功能時空變化特征,并分析耕地各項功能以及功能之間在空間上全局和局部的權衡與協同性。結論如下:

(1)2008—2018年耕地的生產功能、社會保障、景觀休憩功能整體呈下降趨勢,生態調節功能不斷提升。從空間上看,耕地資源的生產功能分值較高區域主要分布在安福縣中部區域和東部區域,并且東部區域耕地生產功能逐漸減弱;耕地的社會保障功能整體逐漸減弱,社會保障功能較高區域主要分布在平都鎮的周邊鄉鎮;生態調節功能較高區域由西南向部逐漸向東北部擴張,到2018年安福縣縣域內耕地生態調節功能整體趨于均衡;耕地景觀休憩功能空間分布整體較為穩定,平都鎮周邊部分村略有降低。

(2)單一耕地功能在空間上整體呈現協同關系,但是呈現協同的區域有一定的變化。耕地的生產功能維持在一個較高的協同水平,安福縣南部呈協同區域整體收縮;呈現LL協同的區域主要分布在安福縣西北部,并向東北方向擴張。社會保障功能協同性變化較小,呈現HH協同的區域主要分布在安福縣東南部地區,少量分布在安福縣東北部;呈現LL協同的區域主要分布在安福縣西南部,西北部區域呈現LL協同區域明顯擴張。生態調節功能呈現協同的區域整體有所增加并趨于均衡。

(3)不同功能之間耕地的權衡與協同關系較為復雜,在空間上相關關系既有呈現協同關系區域也有呈現權衡關系區域。耕地的生產-景觀休憩功能、社會保障-生態調節功能之間在空間上呈相互增益的協同關系,且協同性有所下降;其中,呈現HH協同的區域主要分布在平都鎮周邊,呈現LL協同的區域主要分布在安福縣西北部。社會保障-景觀休憩功能、生態調節-景觀休憩功能在空間上主要呈現權衡關系,社會保障-景觀休憩功能之間的權衡關系有所下降,生態調節-景觀休憩功能之間的權衡關系有所提升。社會保障-景觀休憩功能呈現HL權衡關系的區域主要分布在安福縣東部鄉鎮,呈現LH權衡關系的區域主要分布在安福縣西部并逐漸收斂于錢山鄉;生態調節-景觀休憩功能之間呈現HL權衡關系的區域主要分布在安福縣西北部和西南部,且西北部權衡關系區域逐漸擴大,西南部權衡關系區域逐漸縮小并收斂于平都鎮。

3.2 討論

(1)全面認識耕地資源多功能價值內涵有利于核算耕地多功能價值,合理地保護和利用耕地。

(2)耕地各項功能之間不是相互獨立的,而是相互影響的。耕地的生產功能、社會保障功能、生態調節功能和景觀休憩功能之間在空間上呈相互增益的協同關系或者此消彼長的權衡關系,這與王成等[29,36]的研究結論一致。

(3)耕地資源空間上的分布差異受到地形地勢的影響較大,海拔較高的地區耕地多功能價值整體較弱,平原地區耕地多功能價值相對較強。從時間序列變化看,耕地多功能的時間變化受農業從業人口數量和實際種植面積等因素影響較大。

(4)該研究中多采用社會統計數據,僅探索村級尺度上耕地資源不同功能之間的協同與權衡性,后續將選取遙感數據、土壤屬性數據等在圖斑尺度上對耕地資源多功能價值進行評價分析,并分析功能之間的協同與權衡關系的差異性。

(5)綜合考慮縣域內各鄉鎮耕地面積、耕地產能。針對安福縣西北部地區,重點進行增施綠肥和高標準農田建設,提高耕地產值;鼓勵農地流轉,加大耕地種植補償力度,減少耕地拋荒,保證耕地合理的種植;對于耕地不同功能之間呈HH協同關系的區域劃為“優勢區”,呈LL協同關系的區域劃為“提升區”,對于呈LH和HL權衡區域重點治理,努力將其轉變為HH或LL協同區,促進耕地各項功能之間全面協同發展。

參考文獻

[1]唐秀美,陳百明,劉玉,等.耕地生態價值評估研究進展分析[J].農業機械學報,2016,47(9):256-265.

[2]祁欣欣,許實,方斌.基于耕地非經濟價值基礎的省級耕地保護責任量配置[J].中國土地科學,2015,29(7):89-97.

[3]劉彥隨,喬陸印.中國新型城鎮化背景下耕地保護制度與政策創新[J].經濟地理,2014,34(4):1-6.

[4]宋小青,吳志峰,歐陽竹.1949年以來中國耕地功能變化[J].地理學報,2014,69(4):435-447.

[5]SHIRATANI E,KIRI H,TANJI H.Economic valuation of the agricultural impact on nitrogen in the water environment by a newly proposed replacement cost method[J].Japan agricultural research quarterly,2008,42(4):285-289.

[6]SONG X Q,HUANG Y,WU Z F,et al.Does cultivated land function transition occur in China?[J].Journal of geographical sciences,2015,25(7):817-835.

[7]DE GROOT R S,WILSON M A,BOUMANS R M J.A typology for the classification,description and valuation of ecosystem functions,goods and services[J].Ecological economics,2002,41(3):393-408.

[8]STEWART P A,LIBBY L W.Determinants of farmland value:The case of DeKalb County,Illinois[J].Review of agricultural economics,1998,20(1):80-95.

[9]AVRAMCHUK B.Features of the formation of agricultural land value in the European countries[J].Землеустрiй,кадастр i монiторинг земель,2017(4):84-89.

[10]吳萌,任立,甘臣林,等.城市近郊區農戶土地投入行為績效評價及障礙因子診斷——耕地多功能價值視角下的多群組對比分析[J].中國土地科學,2020,34(2):37-45.

[11]楊雪,談明洪.近年來北京市耕地多功能演變及其關聯性[J].自然資源學報,2014,29(5):733-743.

[12]辛蕓娜,孔祥斌,鄖文聚.北京大都市邊緣區耕地多功能評價指標體系構建:以大興區為例[J].中國土地科學,2017,31(8):77-87.

[13]張利國,王占岐,柴季,等.湖北省耕地多功能地區差異及綜合分區研究[J].地域研究與開發,2019,38(5):125-130.

[14]羅成,蔡銀鶯.湖北省農產品主產區耕地資源功能的時空演變[J].經濟地理,2016,36(3):153-161.

[15]張英男,龍花樓,戈大專,等.黃淮海平原耕地功能演變的時空特征及其驅動機制[J].地理學報,2018,73(3):518-534.

[16]胡偉艷,魏安奇,趙志尚,等.農地多功能供需錯位與協同作用研究進展及趨勢[J].中國土地科學,2017,31(3):89-97.

[17]楊雪,談明洪.近年來北京市耕地多功能演變及其關聯性[J].自然資源學報,2014,29(5):733-743.

[18]朱金峰,周藝,王世新,等.白洋淀濕地生態功能評價及分區[J].生態學報,2020,40(2):459-472.

[19]馬才學,金瑩,柯新利,等.基于全排列多邊形圖示法的湖北省耕地多功能強度與協調度典型模式探究[J].中國土地科學,2018,32(4):51-58.

[20]靳文娟,邊振興,魏忠義,等.沈陽城市周邊耕地多功能評價[J].中國農業資源與區劃,2019,40(5):166-173.

[21]柴鐸,林夢柔.基于耕地“全價值”核算的省際橫向耕地保護補償理論與實證[J].當代經濟科學,2018,40(2):69-77.

[22]向敬偉,廖曉莉,宋小青,等.中國耕地多功能的區域收斂性[J].資源科學,2019,41(11):1959-1971.

[23]朱慶瑩,胡偉艷,趙志尚.耕地多功能權衡與協同時空格局的動態分析:以湖北省為例[J].經濟地理,2018,38(7):143-153.

[24]彭張林.綜合評價過程中的相關問題及方法研究[D].合肥:合肥工業大學,2015:163.

[25]劉勇,JEFFREY FORREST,劉思峰,等.一種權重未知的多屬性多階段決策方法[J].控制與決策,2013,28(6):940-944.

[26]柴鐸,林夢柔.基于耕地“全價值”核算的省際橫向耕地保護補償理論與實證[J].當代經濟科學,2018,40(2):69-77.

[27]向敬偉,廖曉莉,宋小青,等.中國耕地多功能的區域收斂性[J].資源科學,2019,41(11):1959-1971.

[28]朱金峰,周藝,王世新,等.白洋淀濕地生態功能評價及分區[J].生態學報,2020,40(2):459-472.

[29]王成,彭清,唐寧,等.2005—2015年耕地多功能時空演變及其協同與權衡研究:以重慶市沙坪壩區為例[J].地理科學,2018,38(4):590-599.