社會治理視閾下西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化實踐路徑

[摘要]根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》要求,西北地區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)入了全新的轉(zhuǎn)型期。一方面,在國家“一帶一路”、西部大開發(fā)、向西開放等規(guī)化與舉措的推動下,西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速。另一方面,因利益等因素導(dǎo)致的社會矛盾和沖突時有發(fā)生,潛在的新型城鎮(zhèn)化問題依舊存在。本文在介紹西北地區(qū)城鎮(zhèn)化概況基礎(chǔ)上,總結(jié)了西北地區(qū)在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)中存在土地征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)偏低、利益非均衡化、群體性事件等問題,從發(fā)揮地方政府在新型城鎮(zhèn)化中的社會保障作用、用文化認(rèn)同引領(lǐng)農(nóng)民市民化過程、多管齊下解決新城鎮(zhèn)市民就業(yè)等幾方面提出西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程實踐路徑。

[關(guān)鍵詞]社會治理;西北地區(qū);新型城鎮(zhèn)化;實踐路徑

中圖分類號:F127.8文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-9391(2021)10-0073-06

作者簡介:周浩宇,男,北方民族大學(xué)管理學(xué)院講師,英國格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian University)碩士研究生畢業(yè),研究方向:城鎮(zhèn)化。寧夏銀川 7500302014年3月,隨著《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》(以下簡稱《規(guī)劃》)頒布,我國進(jìn)入了新型城鎮(zhèn)化發(fā)展階段。根據(jù)《規(guī)劃》可知,所謂新型城鎮(zhèn)化是以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、產(chǎn)業(yè)互動、節(jié)約集約、生態(tài)宜居、和諧發(fā)展為基本特征的城鎮(zhèn)化,是大中小城市、小城鎮(zhèn)、新型農(nóng)村社區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展、互促共進(jìn)的城鎮(zhèn)化。城鎮(zhèn)化是農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)人口,鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn),農(nóng)村勞動力由種、養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)向工業(yè)與服務(wù)業(yè)的過程。當(dāng)前,我國西北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展已進(jìn)入了一個全新的轉(zhuǎn)型期,隨著改革開放和西部大開發(fā)的不斷深入,國家和各級地方政府在大力推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)的同時,也不遺余力地進(jìn)行著社會建設(shè),力求通過不斷提高社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化,著力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的進(jìn)程。一方面,在國家“一帶一路”倡儀、西部大開發(fā)、向西開放等規(guī)化的推動下,經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁有力,社會整體環(huán)境和諧穩(wěn)定,人民生活水平不斷提高,新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程發(fā)展迅速;另一方面,因利益等因素導(dǎo)致的社會矛盾和沖突時有發(fā)生,潛在的新型城鎮(zhèn)化問題依舊存在。

與我國不同,歐美發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)建設(shè)起步很早,當(dāng)前一些發(fā)達(dá)城市已經(jīng)出現(xiàn)城鎮(zhèn)人口向郊區(qū)遷移的“逆城市化”現(xiàn)象,如20世紀(jì)60年代,隨著城鎮(zhèn)化問題日益嚴(yán)重,英國政府部門實施了逆城市化的行動,以公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)為基礎(chǔ),一些政府機(jī)構(gòu)向小城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。之后,高等院校、圖書館、博物館、市政服務(wù)部門相繼向小城鎮(zhèn)搬遷,引發(fā)企業(yè)和居民向小城鎮(zhèn)遷移的社會行動,帶動了小鎮(zhèn)、農(nóng)村人口集聚地區(qū)城市化進(jìn)程。可見,無論在中西方,新型城市化都是一個“有形之手”和“無形之手”相互作用的過程,政府、市場和社會組織能否發(fā)揮社會治理作用,決定著新型城鎮(zhèn)化之路的科學(xué)性和長遠(yuǎn)性。

所謂社會治理,是以黨和政府為主導(dǎo),包括社會組織和廣大群眾等社會力量廣泛參與,以維系社會秩序為目標(biāo),運用多種資源和手段,提供滿足全社會和每個社會成員發(fā)展需求的公共服務(wù)和公共產(chǎn)品,規(guī)范社會行為,協(xié)調(diào)社會關(guān)系,解決社會問題,促進(jìn)社會團(tuán)結(jié),對社會系統(tǒng)和社會生活進(jìn)行組織、指揮、監(jiān)督和調(diào)節(jié)的這樣一個過程。社會治理體系創(chuàng)新是貫徹黨的十九大報告等相關(guān)政策精神,按照“完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系”“建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會治理共同體,確保人民安居樂業(yè)、社會安定有序,建設(shè)更高水平的平安中國”的總要求,推進(jìn)國家治理現(xiàn)代化。

對于西部地區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)而言,建立現(xiàn)代、科學(xué)的社會治理體系,對西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)行有效監(jiān)測,對社會和諧穩(wěn)定潛在風(fēng)險進(jìn)行有效的預(yù)警、防控,并對城鎮(zhèn)化過程中影響社會和諧穩(wěn)定的各類群體性事件進(jìn)行有效治理等就成為亟須研究的課題。本文分析西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化堅持實踐存在的問題,發(fā)揮社會治理疏導(dǎo)排解、規(guī)范行為、滿足需求和有序運行的功能,為西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化治理提供思路和借鑒。

一、西北地區(qū)城鎮(zhèn)化概況

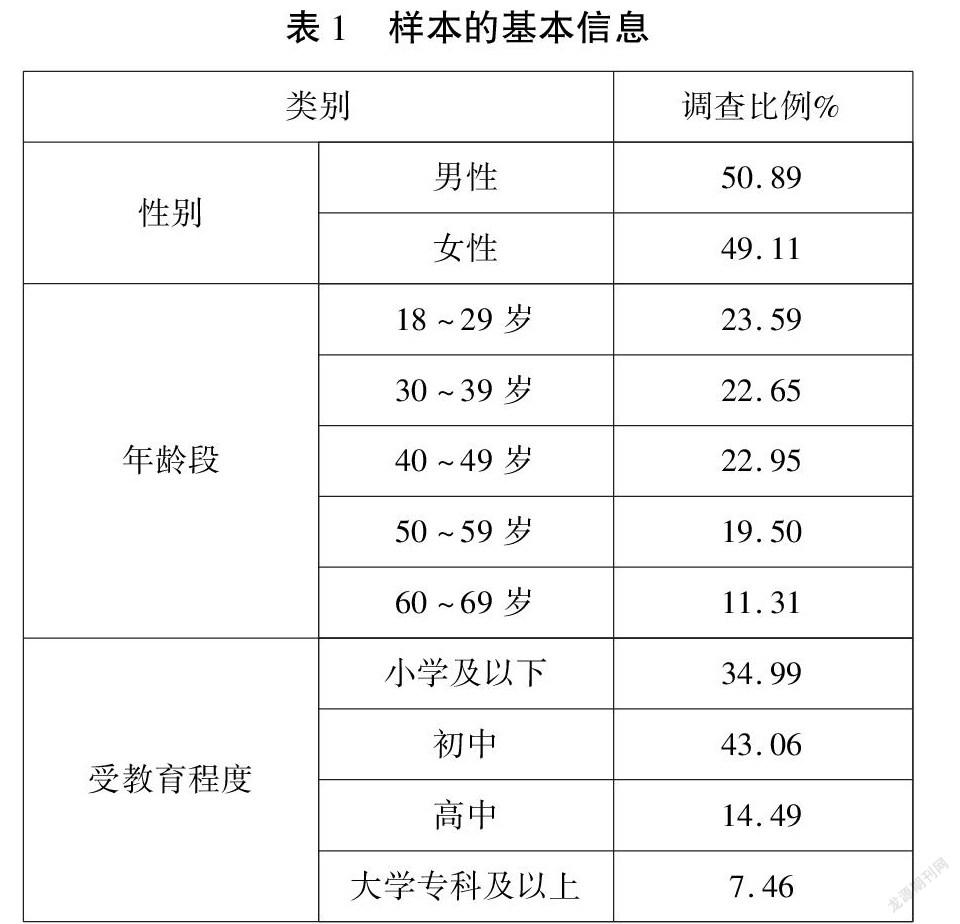

《中國新型城市化報告(2012)》指出,“中國城鎮(zhèn)化率已突破50%,城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了歷史性的變化。”[1]美國著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾獎獲得者克里斯指出21世紀(jì)將有兩件大事,美國的高科技和中國的城鎮(zhèn)化。經(jīng)過改革開放四十多年發(fā)展,我國城鎮(zhèn)化率在迅速提高。根據(jù)寧夏回族自治區(qū)、青海省、新疆維吾爾自治區(qū)、甘肅省、陜西省2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報,寧夏回族自治區(qū)城鎮(zhèn)常住人口41581萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率為5986%;青海城鎮(zhèn)常住人口33748萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率為5552%;新疆維吾爾自治區(qū)城鎮(zhèn)常住人口130879萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率為5187%;甘肅省城鎮(zhèn)人口128374萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率為4849%;陜西省城鎮(zhèn)人口230363萬人,占總?cè)丝诘?943%。預(yù)計在2050年以前,城鎮(zhèn)化依然是西北地區(qū)調(diào)整城鄉(xiāng)人口結(jié)構(gòu)、以工促農(nóng)、城市帶動鄉(xiāng)村發(fā)展的重要舉措。城鎮(zhèn)化問題不僅涉及人口由農(nóng)村遷移到城鎮(zhèn),戶籍政策、社會保障政策、教育政策、就業(yè)政策等方面與時俱進(jìn)改革對于城鎮(zhèn)化有序發(fā)展也至關(guān)重要。另外,城鎮(zhèn)化也是一個利益再分配的過程,政府、開發(fā)商、城鎮(zhèn)既有居民、遷移人口等利益主體都可能因為利益分配不當(dāng)發(fā)生沖突。政府作為城鎮(zhèn)化宏觀調(diào)控者,任何的政策不當(dāng)和工作失誤都可能引發(fā)城鎮(zhèn)化對象的不滿情緒和過激行為,而沖突一旦超出可控范圍,其負(fù)面影響可想而知。在新型城鎮(zhèn)化過程中,房屋拆遷、土地征用、農(nóng)民市民化等問題已經(jīng)嚴(yán)重影響到了西北地區(qū)的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。目前,全國城鎮(zhèn)化規(guī)劃草案已擬定,在統(tǒng)籌兼顧的前提下西北展開新型城鎮(zhèn)化建設(shè)勢在必行。本文所用數(shù)據(jù)主要來自北方民族大學(xué)社會學(xué)與民族學(xué)研究所在2019年進(jìn)行的“西北地區(qū)社會穩(wěn)定狀況綜合調(diào)查”和2020年9-10月進(jìn)行的“西北地區(qū)的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展”補(bǔ)充調(diào)查。“西北地區(qū)社會穩(wěn)定狀況綜合調(diào)查”調(diào)查于2019年5-9月在西北地區(qū)的寧夏、新疆、甘肅、青海四個省區(qū),設(shè)計樣本量為7500份,共回收有效問卷7139份,“西北地區(qū)的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展”補(bǔ)充調(diào)查主要在寧夏中衛(wèi)、固原等地進(jìn)行,樣本的人口學(xué)說明如表1所示。

(一)城鎮(zhèn)化過程中的征地問題

針對城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的房屋拆遷和土地征用問題,西北各省市都根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況制定了相應(yīng)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),如《銀川市征收集體土地及房屋拆遷安置補(bǔ)償辦法》所列《征地區(qū)片綜合地價匯總表》中規(guī)定,農(nóng)村實際征地區(qū)片價為17~63萬元/畝,而《房屋補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》中最高一級價格為500元/平米,最低一級價格僅為80元/平米。銀川市周邊郊區(qū)家庭土地占有量較少,如按5畝計算,可獲賠補(bǔ)償款最多315萬元,最少85萬元。2014年銀川市城鎮(zhèn)居民人均消費性支出為20401元[2],以四口之家計算,這些土地補(bǔ)償款最多能維持一個家庭使用39年,最少僅為1年。土地是農(nóng)民生存和發(fā)展的資本,就業(yè)及社會保障等制度尚不健全,偏低的土地征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)大大降低了農(nóng)民的生活水平。目前,銀川市中心位置在售房屋價格約為6000元/平米以上,偏遠(yuǎn)地區(qū)也在2000~3000元/平米。以房屋最高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計算,即使在偏遠(yuǎn)地區(qū)購買房屋,所獲補(bǔ)償款最多能購買原居住面積1/6的房屋,這無疑增加了農(nóng)民的生活成本,擠壓了他們在其他方面的生活支出。“征地問題成為中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的熱點,補(bǔ)償?shù)拖率遣粻幍氖聦崱@鎿p益是征地沖突的重要誘因,基層政府、企業(yè)與農(nóng)民面對沖突的應(yīng)對策略和互動方式是決定沖突強(qiáng)度和走向的關(guān)鍵變量。”[3]調(diào)查發(fā)現(xiàn),按照現(xiàn)行征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),多數(shù)被訪者并不愿意自身的土地被征用。582%的被訪者表示“很不滿意當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行土地征用補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)”,394%的被訪者表示“不太滿意當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行土地征用補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)”。對于政府強(qiáng)制實施征地拆遷的行為,338%的被訪者表示“會堅持到底,補(bǔ)償不滿意不會同意征地拆遷”,423%的被訪者表示“會尋求法律等途徑表達(dá)自己的合理訴求”。可見,土地和房屋補(bǔ)償價格偏低,城鎮(zhèn)房產(chǎn)價格居高給農(nóng)民城鎮(zhèn)化帶來不利影響。一方面,地方政府出于政治考量和經(jīng)濟(jì)利益訴求,有強(qiáng)烈的城鎮(zhèn)化動機(jī);另一方面,城鎮(zhèn)化過程中政府、開發(fā)商、移民之間的多元關(guān)系和利益矛盾,導(dǎo)致移民因利益受損而產(chǎn)生抗拒城鎮(zhèn)化的行為。關(guān)于城鎮(zhèn)化進(jìn)程中政府扮演的角色,235%的被訪者認(rèn)為“政府更多考慮的是普通民眾的利益”,683%的被訪者認(rèn)為“政府更多考慮的是政府自身及企業(yè)等利益相關(guān)方的利益”,僅有82%的被訪者認(rèn)為“政府會綜合考慮各方利益”。可見,多數(shù)民眾對政府在新型城鎮(zhèn)化中扮演的角色并不滿意。如果這種不滿意情緒經(jīng)激化演變成利益關(guān)系沖突,與城鎮(zhèn)化政策初衷相違背,那么解決相應(yīng)社會問題的代價就太大了。

(二)城鎮(zhèn)化過程中的農(nóng)民工問題

在城鎮(zhèn)化進(jìn)程中,多數(shù)農(nóng)民工或失地農(nóng)民仍處于“半市民化”的邊緣狀態(tài),他們進(jìn)入到城市里,卻未被城市所接納。他們成為了這個城市最底層的人群,干的是最臟、最累、最危險的職業(yè),卻拿著低廉的薪資。基于現(xiàn)有戶籍制度下的醫(yī)療制度、社保制度和教育制度,農(nóng)民工無法根據(jù)對城市的貢獻(xiàn)而享受平等的城市公共服務(wù)。農(nóng)民工勞動時間長,安全條件差,勞動報酬低,并且薪資時常被拖欠,缺乏必要社會保障等,這一切使農(nóng)民工居于城市底層。加之,繁重的勞動讓農(nóng)民工容易職業(yè)病,未來生活蒙上了陰影。課題組對西北寧夏、新疆、甘肅、青海四省586名農(nóng)民工進(jìn)行走訪調(diào)查,他們的職業(yè)大多分布在建筑、工廠、家政、餐館等行業(yè)。工作時間在十小時以上的460人,占到樣本總數(shù)的7845%;覺得安全條件差的393人,占比67%;覺得勞動報酬較低的364人,占比62%;工資時常被拖欠的432人,占比737%;283人表示自己有大小不一的職業(yè)病,占到483%。456人表示隨遷子女上學(xué)難,占比78%。絕大多數(shù)被采訪對象表示自己享受不到所在城市同等的社會福利。另外,根據(jù)調(diào)查,西北各省市農(nóng)民工參保率不高,大多不及兩成。一些農(nóng)民因為工資低、失業(yè)等社會現(xiàn)實問題不愿意回到農(nóng)村務(wù)農(nóng),在生活壓力之下部分失業(yè)農(nóng)民鋌而走險,成為危害城鎮(zhèn)治安的威脅者。近年來,西北各省市不斷加大對城市農(nóng)民工問題的治理,力圖縮小農(nóng)民工與城市居民之間的福利差距,讓他們也能享受到住房、醫(yī)療等社會保障,同時讓其子女也能接受到與城市相同的教育質(zhì)量。人社部不斷加強(qiáng)對拖欠農(nóng)民工工資的企業(yè)和個人的嚴(yán)罰整治,將其拉入“黑名單”,讓他們在政府資金支持、生產(chǎn)許可、資質(zhì)審核、融資貸款、稅收優(yōu)惠以及交通出行、高消費等方面依法受到限制,從根源保障農(nóng)民工的經(jīng)濟(jì)利益不受侵犯,從而推動西北地區(qū)社會的和諧繁榮發(fā)展。調(diào)查發(fā)現(xiàn),671%的被訪者擔(dān)心落戶后“不能享受與城鄉(xiāng)居民同等的基本公共服務(wù)”。即便農(nóng)民獲得了城市戶籍變成了城市居民,如果后續(xù)配套政策沒有跟進(jìn),在社保、就業(yè)、住房等方面的差別對待還是可能引發(fā)社會問題。可見,現(xiàn)有農(nóng)民工身份轉(zhuǎn)變及政策配套缺失問題已成為影響新型城鎮(zhèn)化有序發(fā)展的重要根源。

(三)城鎮(zhèn)化過程中的利益非均衡化的問題

地方政府、開發(fā)商、失地農(nóng)民三者是城鎮(zhèn)化過程中因土地買賣而形成的利益“三角體”,各主體的利益既具有一致性,也具有差異性。一致性表現(xiàn)為土地買賣帶給“三角體”大小不一的利益。差異性則是指各主體影響力方向、大小不一致導(dǎo)致利益分配非均衡化。地方政府希望通過運營土地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展,往往利用公共權(quán)力強(qiáng)行征地,以較低價格購買土地;開發(fā)商則通過從政府手中購買土地開發(fā)商業(yè)房產(chǎn)并從中獲利;而對于失去土地的農(nóng)民來說,雖然暫時從土地買賣中得到有限資金,但也承擔(dān)了后續(xù)“農(nóng)轉(zhuǎn)非”生計發(fā)展的各種風(fēng)險。顯而易見,土地城鎮(zhèn)化確保了地方政府和房地產(chǎn)開發(fā)的利益,因此他們參與土地城鎮(zhèn)化的動力最強(qiáng)。如果農(nóng)民入城后,在各項政策保障沒有健全的情況下,可以明顯地劃分出兩個利益群體,而農(nóng)民往往成為利益的受損者。受益群體首先是地方政府,尤其是省級以下地方政府。他們從總體上規(guī)劃著土地的運營,操作著整個城鎮(zhèn)化的進(jìn)程。在人口急劇增長的今天,土地作為稀缺資源存在巨大的升值空間。政府以低價一次性買斷農(nóng)民的土地,再以幾倍甚至幾十倍的價格掛牌出售給房地產(chǎn)開發(fā)商。“有關(guān)資料顯示,農(nóng)民只能得到土地用途轉(zhuǎn)變增值的土地收益分配中的5%~10%。”[4]顯然,土地增值收益分配不是很公平,而且增值收益的絕大部分也沒有用在失地農(nóng)民身上。這自然容易導(dǎo)致各方利益沖突的增加,影響新型城鎮(zhèn)化事件的發(fā)生在所難免。

(四)城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的群體性事件,是社會失衡的外在表現(xiàn)

城鎮(zhèn)化進(jìn)程中拆遷與征地中的利益爭奪、戶籍隔離導(dǎo)致的就業(yè)和社保等問題是導(dǎo)致社會不穩(wěn)定的主因。這種不穩(wěn)定的因素,有時會發(fā)生群體性事件。群體性事件,是新型城鎮(zhèn)化失衡的外在表現(xiàn)。而在受損群體利益訴求過程中,他們的法律意識淡薄以及維權(quán)意識超前,加之基層組織社會控制弱化是影響新型城鎮(zhèn)化事件發(fā)生的重要原因。

1.基層組織控制力弱化導(dǎo)致社會治理失序

改革開放以來,在政府的指導(dǎo)和監(jiān)督下,農(nóng)村逐步實現(xiàn)自我管理。但是,就社會組織發(fā)展現(xiàn)狀而言,社會組織獨立性不強(qiáng),往往具有政府“依附”性質(zhì)。基層社會組織發(fā)展緩慢主要表現(xiàn)為管理權(quán)限不明確、管理制度規(guī)范不健全,權(quán)限不明、責(zé)任不清等問題容易導(dǎo)致管理主體在具體社會事務(wù)處理上出現(xiàn)“多頭”管理現(xiàn)象。另外,基層組織人員角色定位不準(zhǔn)、素質(zhì)不高、政策執(zhí)行力差,這些都埋下了治理乏力的內(nèi)在“禍根”。如果,失地農(nóng)民利益受損,一方面農(nóng)民在村委會中難以依托村組織確保土地城鎮(zhèn)化過程中的眼前和長遠(yuǎn)利益;另一方面,“農(nóng)轉(zhuǎn)非”后,新市民也很難依托社區(qū)服務(wù)中心、居委會等社會組織來表達(dá)、實現(xiàn)自身利益。一旦正式渠道不暢通,采用非正式渠道表達(dá)利益訴求容易引發(fā)社會問題。

2.利益受損群體法律意識淡薄導(dǎo)致錯位的維權(quán)方式

農(nóng)民文化程度普遍偏低,法律意識也比較淡薄,加之利益訴求渠道不暢通,誘使一些情緒激動的農(nóng)民采取極端方式向地方黨政機(jī)關(guān)施壓以實現(xiàn)自己的切身利益,宣泄壓抑不住的個人情緒,社會沖突將難以得到有效調(diào)節(jié)和控制。法不責(zé)眾是潛移默化的“隱性制度”,主要表現(xiàn)為群體在利益訴求、利益獲取過程中,依靠參與人數(shù)眾多的社會事實,僥幸認(rèn)為就算自己采取非法行為來獲得利益,司法部門也會因為忌憚參與人數(shù)較多而采取“睜一只眼閉一只眼”的執(zhí)法態(tài)度。這是參與違法人群意識到集體力量強(qiáng)大的影響力后,對集體錯誤的依賴行為。一旦持這樣觀點的村民抱團(tuán)成群,他們往往不考慮后果,采取一味“鬧”下去的態(tài)度,致使矛盾激化,也讓社會矛盾失去了最好的處置時機(jī)。[5]

三、西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展實踐路徑

在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)過程中,各級政府必須正視城鎮(zhèn)化中的各種問題,在新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程中,要充分吸取過去城鎮(zhèn)化建設(shè)中的經(jīng)驗教訓(xùn),著力解決政府與民爭利的問題和失地農(nóng)民市民化的問題。從源頭解決因城鎮(zhèn)化帶來的戶籍改革、社會保障等影響新型城鎮(zhèn)化的問題,才能謀求地方經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。

(一)彌補(bǔ)地方財政不足,提高地方政府在新型城鎮(zhèn)化中的社會保障能力

中央政府要對分稅制財政體制進(jìn)行改革和調(diào)整,減輕地方政府對“土地財政”的依賴,進(jìn)一步完善中央財政對地方的轉(zhuǎn)移支付,為地方政府城鎮(zhèn)化建設(shè)提供充裕資金。地方政府通過規(guī)范地方政府的各項土地收入以及稅制改革,逐漸提高地方政府的財政自給能力,消除“土地財政”的不利影響,提高新型城鎮(zhèn)化中的社會保障能力。新型城鎮(zhèn)化過程中,地方政府部門要在保護(hù)農(nóng)民權(quán)益方面主動作為,重視農(nóng)民全面市民化問題。其中,加快戶籍改革勢在必行。為了促進(jìn)農(nóng)民市民化,首先要解決的就是土地與戶籍掛鉤的問題,對于擁有農(nóng)村戶籍的農(nóng)民,不論是否放棄所承包土地和農(nóng)村宅基地,只要本人申請,均可轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)戶口,這樣更有利于引導(dǎo)農(nóng)民有序向城鎮(zhèn)流動,更重要的是,要為新落戶人口制定相應(yīng)配套政策,強(qiáng)化各種手續(xù)的轉(zhuǎn)移接續(xù),對就業(yè)服務(wù)、子女教育、民族宗教事務(wù)等他們最關(guān)心、最迫切需要解決的事宜,及時予以辦理,盡可能地使他們及其家屬能夠享受所在地城鎮(zhèn)居民同等的公共服務(wù)。只有這樣,才能使有意愿落戶城市的農(nóng)民“進(jìn)得來,留得住”,實現(xiàn)安居樂業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,有效推動西北地區(qū)新型城鎮(zhèn)化的進(jìn)程。

(二)提高土地征用補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)

同一塊土地在農(nóng)民手里可以拿來種莊稼,在開發(fā)商手里可以用來種“房子”,二者收益差距巨大。土地是不可再生資源,它的使用和轉(zhuǎn)讓必須符合國家利益和人民的長遠(yuǎn)利益。土地使用者和開發(fā)者都沒有絕對的權(quán)利,在土地的轉(zhuǎn)讓中所有的利益主體必須做到依法、依規(guī),利益兼顧。針對失地農(nóng)民最不滿意的土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)低的問題,各地政府部門要進(jìn)行相應(yīng)的制度和法律創(chuàng)新,根據(jù)土地轉(zhuǎn)讓后的用途與使用前的用途之間的利潤差距,盡快提高征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),確保失地農(nóng)民在失去土地后,獲得未來發(fā)展的保障資金。

(三)用城市文化認(rèn)同引領(lǐng)農(nóng)民市民化過程

鄉(xiāng)土文化與城鎮(zhèn)文化之間的差異,是農(nóng)民能否順利實現(xiàn)市民化的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是化解農(nóng)民市民化過程中危及社會穩(wěn)定風(fēng)險的核心。農(nóng)民進(jìn)城不是簡單遷入城鎮(zhèn)問題,也不是僅僅提高城鎮(zhèn)化數(shù)據(jù)就可以大告成功。只有農(nóng)民在內(nèi)心中真正認(rèn)同城鄉(xiāng)文化,實現(xiàn)身份與價值觀統(tǒng)一城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)變,才能讓農(nóng)民搬得進(jìn)、能住下、能發(fā)展。然而,文化變遷是一個比較漫長的過程,需要政府與社會結(jié)合西北地區(qū)文化特點,建設(shè)具有地方特色和現(xiàn)代要素的城鎮(zhèn)文化。首先,注重城鎮(zhèn)文化的包容性,打造新型城鎮(zhèn)文化。西北地區(qū)民風(fēng)樸實,地方文化絢爛多彩。城鎮(zhèn)文化建設(shè)需要結(jié)合當(dāng)?shù)匚幕萌藗兿猜剺芬姷奈幕问綄Τ擎?zhèn)文明進(jìn)行包裝,形成城鎮(zhèn)核心文化的包容性,盡量減少因文化元素差異導(dǎo)致的文化不兼容現(xiàn)象。同時通過社區(qū)演出、大眾媒體等形式進(jìn)行宣傳,消除新居民在文化消費中的陌生感、違和感和孤立感。其次,培養(yǎng)新居民以法治意識為核心的公民意識。在鄉(xiāng)土社會中,農(nóng)村村規(guī)、寨約、族規(guī)、民俗能夠協(xié)調(diào)大量村民關(guān)系,一般村民之間的矛盾都是通過這些非正式制度得到解決。而村民搬入城鎮(zhèn)后,以血緣為紐帶的人際關(guān)系調(diào)節(jié)機(jī)制發(fā)生斷裂,一旦發(fā)生沖突而無渠道化解矛盾,往往容易導(dǎo)致矛盾擴(kuò)大化。因此,要加強(qiáng)城鎮(zhèn)新居民的法治意識宣傳,形成公民權(quán)利意識和法治文化,增強(qiáng)人們依法維權(quán)的能力。最后,謹(jǐn)防出現(xiàn)新的社會文化排斥與沖突。通過開展培訓(xùn)、公益活動等方式加強(qiáng)新興市民“亞文化”與現(xiàn)代城市主流文化的交流與融合。“僅重視每個人的一種歸屬會造成一種對人的過分簡化,一下子抹殺人的多方面歸屬與關(guān)系的深遠(yuǎn)影響。”[6]既要大力培養(yǎng)市民對城鎮(zhèn)的社會認(rèn)同,又要防止過分簡化這種認(rèn)同而產(chǎn)生新的社會排斥。[7]

(四)多管齊下,解決新城鎮(zhèn)市民、農(nóng)民工就業(yè)問題

就業(yè)是解決民生中根本的問題,搬遷人口能否在城鎮(zhèn)實現(xiàn)多渠道就業(yè)關(guān)系遷入家庭的根本福利,也決定了城鎮(zhèn)化的最終性質(zhì)。西北搬遷群眾往往來源于位置偏遠(yuǎn)地區(qū),常年從事農(nóng)業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)活動,所具備的勞動技能難以滿足城鎮(zhèn)生計轉(zhuǎn)變要求。因此,地方政府和社會組織需要發(fā)揮促進(jìn)當(dāng)?shù)厝丝诰蜆I(yè)的作用。首先,加快城鎮(zhèn)搬遷農(nóng)民“藍(lán)領(lǐng)化”建設(shè)。根據(jù)本地勞動力結(jié)構(gòu),引進(jìn)一些綠色勞動密集型產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)部分搬遷勞動力就近進(jìn)廠打工;其次,發(fā)揮社會保障部門與沿海企業(yè)對接作用,組織有城市工作經(jīng)驗的新市民出門打工;最后,職業(yè)院校要發(fā)揮勞動技能培訓(xùn)的職能。根據(jù)部分新市民的就業(yè)愿望,組織人們到職業(yè)院校進(jìn)行勞動技能培訓(xùn),增長勞動技能,從新技能上帶動農(nóng)民市民化轉(zhuǎn)變。

參考文獻(xiàn):

[1]牛文元.中國新型城市化報告2012[M].北京:科學(xué)出版社,2012:58.

[2]銀川市統(tǒng)計局.銀川市2014年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報[EB/OL].(2015-04-19)[2020-11-10].https://www.cnslates.org/.

[3]柳建文,孫夢欣.農(nóng)村征地類群體性事件的發(fā)生及其治理——基于沖突過程和典型案例的分析[J].公共管理學(xué)報,2014(2):101-144.

[4]丁旭光.透析城市發(fā)展中失地農(nóng)民權(quán)益受損原因及保障措施[J].特區(qū)經(jīng)濟(jì),2006(5):96-97.

[5]李培林,王曉毅.生態(tài)移民與發(fā)展轉(zhuǎn)型:寧夏移民與扶貧研究[M].北京:社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2013:153-155.

[6][印]阿瑪?shù)賮啞ど?身份與暴力:命運的幻象[M].李風(fēng)華,陳昌升,袁德良,譯.北京:中國人民大學(xué)出版社,2009:153.

[7]簡敏,念興昌.農(nóng)民市民化的社會穩(wěn)定風(fēng)險及其治理[J].理論探索,2014(3):77.