有效設計與測評:學術著作自我閱讀經驗的形成路徑

劉兵華

摘 要 引導學生建構自我閱讀經驗,探索閱讀路徑是整本書閱讀的重要目標。有效任務設計、自主閱讀與展示、有效測評是引導學生形成整本書閱讀自我閱讀經驗的基本路徑。基于課程目標、信息篩選能力與學情的有效任務設計驅動學生自主閱讀,也是引導學生認識并形成學術著作自我閱讀經驗的基礎。而完成任務的過程就是學生自我閱讀經驗積累的過程;有效的任務測評能夠保護并激發學生的學習興趣,引導學生深入探究,強化并修正學生的自我閱讀經驗,從而實現教與學的統一。

關鍵詞 整本書閱讀;閱讀經驗;設計;測評

“整本書閱讀與研討”是《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“新課標”)的重要課程內容。關于整本書閱讀,新課標設計者在“整本書閱讀與研討”學習任務群的“學習目標與內容”和“教學提示”兩部分都提出了具體的要求:

(1)在閱讀過程中,探索閱讀整本書的門徑,形成和積累自己閱讀整本書的經驗。

(2)本任務群應完成一部長篇小說與一部學術著作的閱讀,重在引導學生建構整本書的閱讀經驗與方法。

不難看出,不管是學術類著作還是文學類著作的閱讀,引導學生建構自我閱讀經驗,探索閱讀路徑是整本書閱讀的重要目標。為此,統編高中語文教材必修上冊專門設計一個以學術著作《鄉土中國》為整本書閱讀教學內容單元,這樣的教材設計前所未有,教學中也沒有成熟的經驗可供借鑒。針對學術著作的整本書閱讀,如何把課程目標落實到教學中,如何引導學生形成學術性著作的自主閱讀經驗,老師們可能有困惑,需要通過實踐去探索。

本文以《鄉土中國》為例,針對以上問題,結合教學實踐,提出一些不成熟的意見,供老師們備課時參考。筆者認為,有效任務設計、自主閱讀與展示、有效測評是引導學生形成整本書閱讀自我閱讀經驗的基本路徑。

一、有效任務設計

所謂有效任務設計,首先是指閱讀任務的設計要符合“新課標”關于整本書閱讀的學習目標。“新課標”在學習任務群“整本書閱讀與研討”的“學習目標與內容”部分明確指出:“通讀全書,勾畫圈點,爭取讀懂;梳理全書大綱小目及其關聯,做出全書內容提要;把握書中的重要觀點和作者的價值取向。通過反復閱讀和思考,探究本書的語言特點和論述邏輯。”研讀目標要求可知,學術著作讀懂的基本要求是梳理章節內容(主旨、層意、概念)及理清章節間關聯。深味一層,讀懂學術著作不僅要讀進去還應該讀出來,即在審視書本觀點的基礎上,通過不同觀點對話碰撞,形成自己的獨立判斷,從而引導學生深入理解書中觀點,把握學術著作的價值取向,促進學生在閱讀中形成自我的獨到見解。

其次,閱讀任務設計的有效性體現信息篩選能力的層次。學術著作的閱讀本質上是一種信息閱讀,根據信息篩選的能力要求,筆者將信息篩選能力要求大致分為三個等級:信息的提取與整合;信息的理解與分析;信息的審辨性評析。其中,第一個等級能力要求主要表現為特定篩選標準下的信息轉述水平,第二個等級主要表現為信息及信息間關系的理解與判斷能力,第三個等級主要側重于學生對文本觀點的審辨及自我觀點的形成與表達。另外,閱讀任務的設計應該具體明確有操作性,事實上,學術著作閱讀任務的設計本質上就是該任務群課程目標與學習目標的具體化。

基于以上要求,筆者對《鄉土中國》整本書閱讀進行了具體的任務設計,限于篇幅,僅展示一至三章任務設計。

任務一:梳理一至三章節內容并回答以下問題。

①為什么說中國基層社會是鄉土性的?

②討論并概括鄉土社會“生于斯、長于斯”安土重遷的原因及其深遠影響。

③“愚”的社會——鄉土社會為什么不用文字?

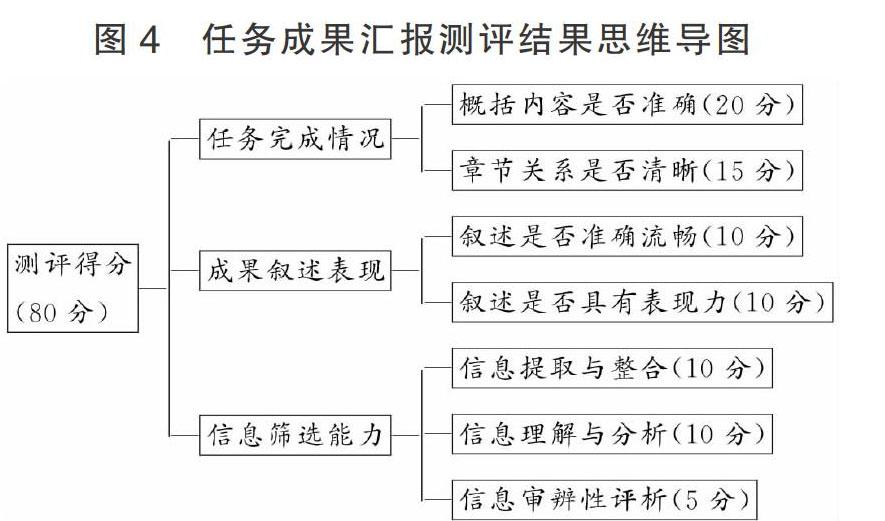

任務二:理清一至三章內在關聯,并說明作者是如何論證“鄉下人不愚”的,請用思維導圖呈現其論述邏輯。

任務三:關于鄉土社會是否需要文字,針對費孝通、陳心想與鄭也夫的觀點發表自己的看法。

陳心想:費孝通是外來者,對鄉村人了解不夠。費孝通的觀點過于片面簡單,鄉土社會是需要文字的。

鄭也夫:①陳心想說“費孝通是外來者,對鄉村人了解不夠”,言重了;②費孝通以一個小時空的特征概括無年代區分的鄉土中國,忽視了歷史,不合理。

任務一的設計著眼于章節內容的梳理,三個小問題的設計都指向章節基本內容的梳理,體現的是信息閱讀第一個等級的能力要求。任務二的設計著眼于章節之間關系的理解與梳理及章節內部的論述邏輯,大致對應的是信息閱讀第二等級的能力要求。任務三的設計著眼于學生對書本內容觀點的審辨,旨在通過不同觀點的探究幫助學生深入理解書本內容,從而形成自己的獨立判斷,體現的是信息閱讀第三等級的能力要求。三個任務的設計具體明確,是課程學習目標的具體化,同時體現了信息閱讀能力要求的層級性,也為任務成果的測評提供了學理依據。

任務設計的有效性還體現在符合真實學情上。任務設計與要求,在具體實施過程中應充分考慮真實學情,筆者的教學對象大部分有一定的閱讀基礎,包括習慣與能力,因此可以作第三層級的任務設計與要求。如果學生閱讀水平有限,任務設計的要求可以適當降低,也可以做些任務提示或者設計啟發性問題,比如針對任務三,筆者設計了以下任務提示,以引導學生更好地完成任務。

任務提示:

①首先要明確三人的觀點和理由,三位學者各有自己的角度。

②評述可以從三人理由的漏洞出發也可以從自己的閱讀或生活經驗出發。

③不求達成一致看法,但求申明自己的觀點和理由。

任務提示①目的在于引導學生思考費孝通先生與兩位學者論證視角與具體情境;任務提示②明確了思考方向,降低了任務難度;任務提示③則旨在保護和鼓勵學生在閱讀中發表獨到見解。

基于以上三個原則的有效任務設計驅動學生自主閱讀,也是引導學生認識并形成學術著作自我閱讀經驗的基礎。

二、自主閱讀與展示

針對整本書閱讀的具體教學,“新課標”指出:閱讀整本書,應以學生利用課內外時間自主閱讀、撰寫筆記、交流討論為主,不以教師的講解代替或限制學生的閱讀與思考。基于這樣的要求,整本書閱讀所有學習目標的實現與活動的展開都應該落實到學生個體自主閱讀與成果展示的實踐層面,學術著作也不例外。但是這里的“自主”不是放任不管,而是有效任務驅動下的自主閱讀與成果展示。如果說完成任務的過程就是學生自我閱讀經驗積累的過程,那么有效任務設計便是自我閱讀經驗積累的起點。比如《鄉土中國》一至三章任務成果展示(部分)如下:

任務三的成果匯報:我組支持費孝通先生的觀點。費孝通在文中說:“有些人因為不識字而認為他們蠢,而文字下鄉難是因為在面對面的社群,在其工作生活中,不需要文字。”作者認為,提倡文字下鄉,首先要考慮語言文字的基礎。語言是在具有相同經驗或相似環境的群體所使用的一種用聲音表達的象征體系,目的是使對方明白所要表達的意義。文字是在人和人傳情達意的過程中,受到時間和空間阻隔情況下,雙方約定好代表意義的一種記號。而中國鄉土社會土地的不流動性,導致了人們的世代不移。大家都生活在一個相對定型的社會,彼此間相互熟悉,有話可以當面說明白,不受時空的限制。在這個社會中,口頭語言是足夠傳情達意和傳遞世代間的經驗。也就是說,在中國鄉土社會,作為書面語的文字有時候是多余的。

圖一從依賴土地、不流通性、熟人社會三個方面展示了學生對“鄉土性”的基本內涵的理解,梳理概括了第二、三章的內容,即第二章先辨析“愚”的問題,然后討論文字傳情達意的功能,最后得出了“鄉土是面對面的社群,不需要文字”的結論;第三章從時間角度討論文字的必要性,接著從鄉土社會的生活特定——定型不變的角度討論了文字的不必要性。

圖二從知識與智力關系、識字與“愚”的關系、文字與鄉土社會以及特殊語言四個方面解釋了“鄉下人不愚”,基本梳理出了原著的論證邏輯。

任務三的成果匯報則從文字的概念與中國鄉土社會的特點的角度,基本理解了原著的論證內容并且用自己的語言有條理地表述出來,展現了較為嚴謹的邏輯思維。

梳理以上任務成果,學生基本能在有效任務的設計下,積累學術著作閱讀的基本經驗。讀懂學術著作的基本要求在于對章節內容與作者的論證邏輯的準確梳理,而更高層面的“讀懂”則在于在此基礎上,深入思考作品學術價值,從而拓寬自己的學術視野,豐富自己的精神世界。在完成任務過程中,由于任務的層級性,學生也會意識到學術著作的本質是信息閱讀,并在完成任務過程中,清晰地意識到自己的不足與提高的方向。所以說,完成有效任務的過程就是自我閱讀經驗積累的過程。

三、有效任務測評

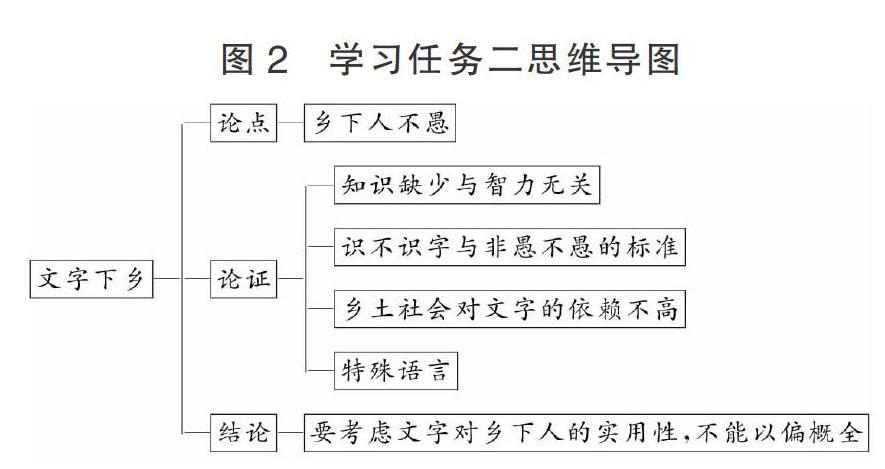

在落實整本書閱讀任務群的過程中,來自實踐層面的首要問題是整本書閱讀該教什么和怎么教,與此同時,我們也應該追問整本書閱讀該如何測評。因為怎么教必然會相應地涉及怎么評,任務的設計也要參考任務測評,有效測評也是達成學習目標的重要手段,只有任務設計而無任務測評的任務群教學是不完整的。在整本書閱讀任務設計之初,就應該思考并設計有效的任務測評標準。基于以上理論原則,筆者參照“新課標”“學業質量水平”部分的相關表述設計了下圖:

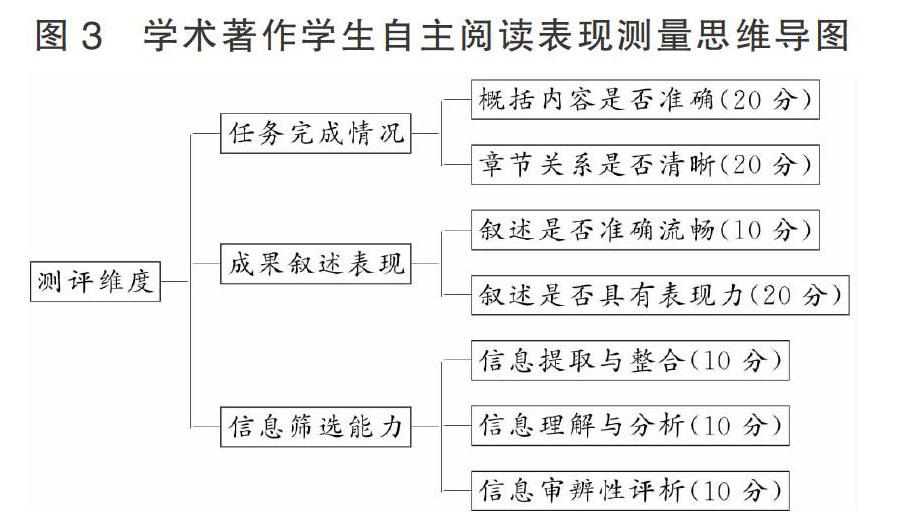

以上測評量表針對學術著作信息閱讀的特點,綜合考量“閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究”三個語文實踐活動,從任務完成、成果敘述以及信息篩選能力三個維度描述學術學習表現。其中任務完成維度測評的是學生在閱讀與鑒賞活動中的表現,信息篩選能力維度測評的是學生梳理與探究的水平,成果敘述表現維度測評的則是學生表達與交流的能力,即學生在任務匯報時面對教師與同學的敘述能力。其中,任務完成情況維度、敘述是否準確流暢與信息提取與整合構成基礎等級的60分,而敘述是否有表現力、信息理解與分析與信息審辨性接受構成發展等級的40分。

從實踐層面來看,有效任務測評是學生自主閱讀經驗形成的關鍵環節。有效的任務測評能夠保護并激發學生的學習興趣,引導學生深入探究,促進教師設計意圖的達成,強化并修正學生自主閱讀經驗,從而實現教與學的統一。比如,針對以上任務成果與測評維度,筆者進行了針對性的測評:

根據上文論述,學生在章節梳理基本內容與論證思路方面,基本上能夠做到準確。在陳述說明任務成果的時候也能夠做到順暢,體現了基本的信息提取與整合的能力。圖二與任務三也展現了學生能夠理解原著的論證邏輯并做了較好的歸納,體現了較好的信息理解與分析能力。因此,在概括內容是否準確、敘述是否準確流暢、信息提取與整合以及信息理解與分析等四個維度給予滿分。

然而,從圖一的邏輯來看,學生將章節關系理解為并列關系,不夠準確。第一章是二、三兩章的基石,第一章討論了鄉土社會的性質特點,是二、三章的理論基礎,二、三兩章之間的關系是并列關系,分別從空間角度和時間角度論證了“沒有用字來幫助他們在社會中生活的需要”這一結論,三章內容整體上構成總分關系。為此,在這個維度扣掉5分。在任務匯報過程中,學生敘述較為平淡,基本上是在讀課件,缺乏表現力,為此在這個維度扣掉10分,而任務三的呈現,雖然能夠準確理解作者的觀點,但是并沒有仔細去思考陳心想與鄭也夫的觀點,形成獨立見解。為此,在信息審辨性評析方面扣掉5分,總得分80分。

通過以上測評,學生進一步明白了教師的設計意圖,更為直觀地區分了信息篩選能力不同層級,而且有益經驗得到了肯定,也會意識到自己的不足與確定自己努力的方向。在這個過程中,學生之前積累的閱讀經驗會得到強化,不足之處也會得到修正。比如,針對自己信息評析能力的不足,學生作了如下修改:

我組支持鄭也夫的觀點。首先,費孝通先生有自己的論證立場。作者認為,提倡文字下鄉,首先要考慮語言文字的基礎。而中國鄉土社會土地的不流動性,導致了人們的世代不移。大家都生活在一個相對定型的社會,彼此間相互熟悉,有話可以當面說明白,不受時空的限制。在這個社會中,口頭語言是足夠傳情達意和傳遞世代經驗。也就是說,在中國鄉土社會,作為書面語的文字有時候是多余的。在這里費孝通先生展現了對中國鄉土社會的深入理解。因此,陳心想說“費孝通是外來者,對鄉村人了解不夠”,的確言重了。

其次,中國鄉土社會的特征并不能完全用“鄉土性”的三個維度來概括。從章節關系來看,費孝通先生的論證基礎是中國鄉土社會特征,即依賴土地、不流通性與熟人社會。這樣的概括是基于費孝通對他所處時代鄉土社會的認知。然而,從歷史角度看,把中國鄉土社會,即從古至今幾千年的中國的基層社會用一個時代的特征去概括本身就不夠合理。并且,依賴土地、不流通性與熟人社會并不是中國鄉土社會獨有的特征,在許多社會發展的初級階段,這都是較為顯著的特征,因此,費孝通以一個小時空的特征概括無年代區分的鄉土中國,忽視了歷史,的確有其不合理性。

以上任務修改,學生既理解了作者論證思路的基礎,又結合相關學者的觀點具體、有針對性地對核心問題做出解釋、分析和評判,體現了高水平的獨立思考能力,實現了從信息理解分析到信息評析的跨越。

[作者通聯:福建師范大學附屬中學]