數學實驗:用創意內容撬動學習深度發生

【摘 要】滯后的數學內容和單一的學習方式制約了學生數學學習興趣與創造力的發展。數學學習方式要深度變革,需要學習內容與方式協同發展,才能抵達深度學習。我們經過七年探索,形成了數學實驗內容開發與探究性學習協同發展的學習新樣態。

【關鍵詞】數學實驗 實驗內容 學習方式 深度學習

要實現對更美好更理想的數學教育教學的追求,一定是基于數學內容的學習方式的深度變革。而現實是數學學習被減縮到一紙一筆,重結果輕過程,重知識輕能力,重講授輕探索,重解題輕創造。為何學習方式轉型滯后?究其原因有三方面:

首先,數學內容不利于學習方式深度變革。現行數學教材的一些內容編排,把結構嚴謹的數學知識體系,視為客觀存在的絕對真理,顯得冰冷而無情,數學家當年創造數學、發明數學的歷程和足跡,早已經被“擦除”得干干凈凈。

其次,訓練性學習方式占據了學生大部分時間。這種狀況使學生排斥顯性的數學知識學習,學習主動性降低,功利性大大增加,不利于學習方式深度變革。

最后,數學內容不斷被家庭與培訓機構前置。一些家庭和培訓機構急功近利,總是把知識學習不斷提前。據調查,98%的入學兒童會20以內加減法計算,甚至會兩位數、三位數的加減法計算。在不合適的年齡,學習不合適的知識,再加上不合適的學習方式,堆積的知識再多,也不能生長“素養與智慧”。

滯后的數學內容和單一的學習方式制約了學生的數學興趣與創造力的發展。數學學習方式變革,需要學習內容與方式協同發展,才能促進深度學習。七年的實踐探索,我們探尋到了基于數學實驗內容開發撬動數學學習方式深度變革的新路徑,構建了基于數學實驗的學習方式新樣態,并以“數學小實驗學習中心”為學習系統支持,促進“訓練性學習”為主向“探究性學習”為主的成功轉型。

一、序列化設計“數學實驗”內容

1.數學實驗的設計原則

(1)“可視性學習”原則

根據學生的認知特點,設計的數學實驗內容要化抽象為具體,化靜態為動態,使學生能在可視的實驗環境中深度理解概念、法則與原理。不僅實驗材料、實驗活動、實驗成果是可視的,實驗過程也要能使不同的學習者、不同的學習途徑、不同的表達方式得到包容與放大,讓實驗學習變得思維可視化。

(2)“嘗試性學習”原則

任何實驗需要在不斷嘗試與質疑中,才有可能走向成功。開發的數學實驗內容,無論是驗證性還是探索性的數學實驗,都要以學生不斷的嘗試為基礎,讓學生在實驗活動中經歷提出問題、猜想嘗試、合作驗證、歸納推理等高認知學習過程。

(3)“再創性學習”原則

設計的數學實驗要符合“高認知水平的數學任務”特點,突出問題解決、合作溝通、批判質疑、多元表征、評價創造等高認知思維,讓學生經歷“再創性”學習全過程,成為問題的探索者、研究者與解決者。

(4)“差異性學習”原則

面對存在差異的學生,教師要運用差異的實驗活動促進學生個性化的學習,讓學生根據自己發展的需求,自主選擇學習方式,從而滿足不同學生的學習需求,激發每個學生學習的自主性。

2.數學實驗的內容特點

(1)核心性——基于數學核心內容與思想

數學核心內容與思想是設計“數學實驗”的重要切入點和組織數學實驗探究的載體。如我們設計了“巧移汽車”,滲透“逆推思想和策略”;“小紐扣大學問”,滲透“分類思想”;“百變立方體”,培養學生空間動態觀念。

(2)內隱性——基于數學活動經驗的積累

與常規數學內容相比,開發的數學實驗內容,要重視數學關系的理解感悟、數學活動經驗的積累、數學基本思想的感悟等數學內隱性知識的“智慧”。如我們開發的“用天平怎么創造平衡”,在于構建“等式”表示左右等價性的內涵,滲透代數思維,為學生后續學習方程積累找“等量關系”的經驗。

(3)疑難性——基于數學學習的疑難問題

針對教科書中的疑難問題,借助好玩的學具,采用數學實驗的學習方式,讓不同層次的學生主動參與到數學研究中來。例如,針對學生對三視圖理解的困難,我們設計了“模型穿框”數學小實驗,讓學生思維穿越于“二維”與“三維”轉化與想象中,培養學生的空間推理能力與想象力。

(4)整合性——基于綜合實踐的內容整合

現行教科書專設綜合實踐活動內容,我們嘗試把“綜合實驗內容”設計成數學小實驗,既彰顯綜合實踐內容的應用價值,又賦予數學實驗學習的探究價值。如二年級下冊“小小設計師”的實踐活動,我們設計成三個數學實驗任務串,引領學生經歷“想象—實驗—分析”的探究過程,借助數學實驗,發展學生空間想象與分割轉化等幾何素養。

(5)跨域性——基于跨領域跨學科的融合

把不同領域的知識關聯起來就是創新能力,我們把數學與音樂、美術、科學、體育一些共性內容關聯起來,開發了“顏色的魅力”“水杯琴”“音符與分數”“如何用綠豆測量樹葉面積”等實驗內容,培養學生跨界創新與學習能力。

(6)啟智性——基于數學啟智玩具與游戲

根據數學課程的內容,我們補充與精選一些能傳承數學文化與思維魅力的啟智性玩具與游戲,開發了“巧取數棒”“棋盤上的智慧”“神奇的尺子”等游戲類實驗內容,以實驗游戲的形式,引導學生研究其數學概念與原理。

3.實驗內容的序列設計

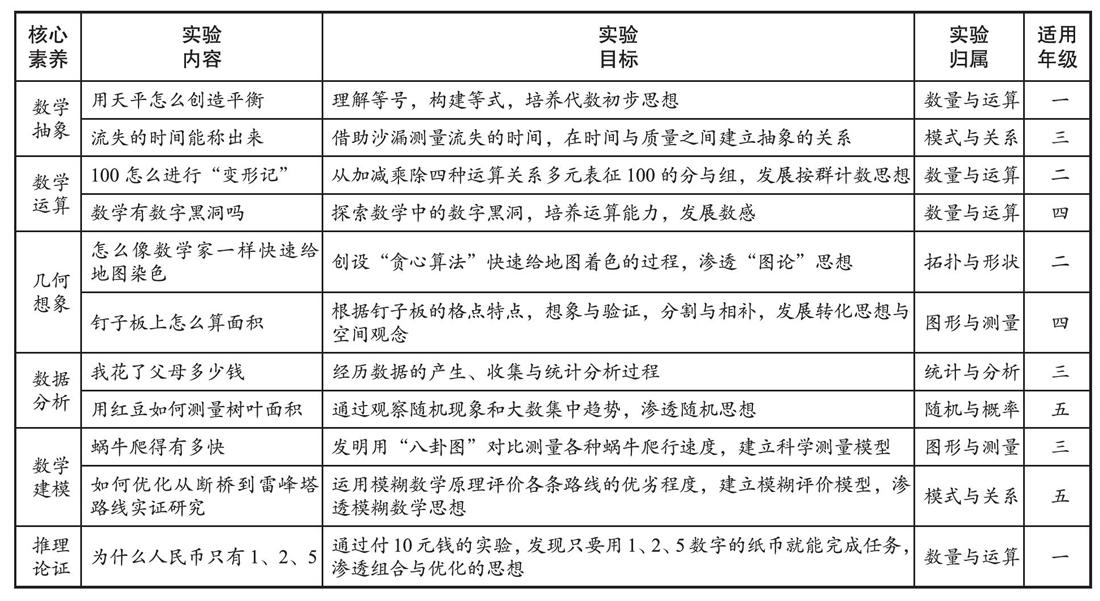

根據數學實驗的設計原則,我們詳細規劃了一至六年級的數學實驗內容,在不增加學生課時量的前提下,依據數學課程標準的核心知識、方法與思想,以“數學抽象”“數學運算”“直觀想象”“數據分析”“數學建模”“推理論證”為數學核心素養,設置了數量與運算、模式與關系、圖形與測量、拓撲與變換、統計與分析、隨機與概率六個模塊。并且,實驗內容充分指向“經驗與思想增長”,例如,操作經驗、探究經驗、思考經驗以及基本思想方法。典型內容見下表。

我們在開發每個數學實驗時,遵守宜少不宜多的原則,歷時七年開發設計了一至六年級共計120項數學實驗,使之內容序列化、結構化,平均每個學期安排10個數學實驗,共計15課時。

二、基于數學實驗的學習方式變革

好的學習方式應該具備五要素:學習者核心能力和素養發展;個性化和多樣化發展;認知和能力的同步進階;知識和實踐的有機融合;保護和激發求知欲、創新力,激勵學習者自主學習。從數學實驗內容設計可以發現,數學實驗沖破了原先數學“訓練性學習”的泥潭,讓學生在動手動腦中更加個性化、多樣化地開展數學實驗,在好玩又具挑戰性的實驗活動中激發學生潛能,實現了向好的學習方式轉型的最大可能。我們認為要實現好的學習方式,除了需要好的內容作為前提外,還要積極倡導五個方面的學習。

1.倡導提出問題,形成實驗猜想

沒有問題,學習就不會深度發生。學生提不出問題,也就形成不了實驗猜想。在數學實驗課中,首先,要創設敢于提問的文化氛圍。其次,要設計蘊含著高認知水平的問題,鼓勵學生去發現問題,提出問題,并形成實驗猜想。例如,在教學“神奇的鏡子”實驗課時,教師出示萬花筒讓學生玩,玩了幾分鐘后,讓學生提出問題,學生問道:“萬花筒里面會裝一萬面鏡子嗎?”“萬花筒怎么產生那么多影子的?”“我知道萬花筒里面只有三面鏡子,為什么會產生那么多鏡子?”在此基礎上,教師再呈現一個現象:兩面成90°的鏡子,產生了3個虛像。教師讓學生繼續提問,并形成一些猜想,如鏡子的夾角與虛像有什么關系?夾角越小,是不是虛像越多?如果兩面鏡子平行,會產生多少個影子?最后,數學實驗課上,教師要勇于面對學生提出的問題,珍惜與尊重每個“問題”與“猜想”,只有發自內心“欣賞”這些“問題”與“猜想”,學生才會愿意去提問、去猜想。

2.倡導自主學習,經歷實驗過程

自主學習能力是21世紀核心素養的本質和核心,培養學生的自主學習能力對其終身學習具有重要意義。我們專門設計了“數學小實驗學習中心”,作為數學實驗課與課后實驗探究的學習系統支持。“中心”面積約200平方米,近500多件大小不同的實驗學具與器材,供學生進行自主實驗。數學實驗課上,教師要敢于退居幕后,讓學生成為提出問題、設計實驗、收集數據、分析實驗數據、探秘實驗原理的主角,要舍得讓學生進行長時間的自主探索。為此,筆者所在的杭州市天長小學從頂層設計了長短課,常規課設定35分鐘,數學實驗課則定為1小時,從時間上確保實驗探究的深度發生。如“用綠豆如何測量樹葉面積”,如果實驗時間僅有40分鐘,就無法確保實驗猜想、方法討論、實驗設計與實驗驗證等核心環節的順利完成,就會成為走過場。

3.倡導大膽嘗試,培育實驗精神

無數例子證明,進行科學研究最需要的精神估計就是大膽嘗試。我們設計的數學實驗內容中,必須把好玩有趣的實驗學具加入進去。為什么要做這樣的規定呢?因為學生對學具有天生的好感,學具可以讓學生反復嘗試,學具可以讓指尖智慧發生,學具可以讓實驗過程的思維可視化。例如,教學“百變立方體”這節實驗課時,“百變立方體”是學生課前與教師合作完成的,課中可以用它拼組,可以用它驗證分割,可以同桌合作創拼各種美麗的圖案,課后還可以四人小組合作,創拼出動物、房子、火箭,這樣好玩的學具,學生當然愿意去大膽嘗試,愿意去大膽創造。

4.倡導團隊協作,學會實驗合作

當下,一項有難度的研究,靠單槍匹馬,很難進行下去,因為可能涉及多個學科,多個領域,需要數學家,需要編程高手,需要工程技術,甚至需要藝術創意。可是,反觀我們的課堂學習,所謂合作學習局限于三五分鐘和狹隘的教室里。數學實驗課,除了課上60分鐘外,一些綜合性實驗項目,常常需要一周,乃至一個月投入研究,這就促使學生要進行團隊協作,學會合作才能比較順利地完成研究任務。例如,在“西湖斷橋—雷峰塔最佳出行方式設計的實證研究”中,靠一個人完成公交車、共享自行車、共享電動車、步行、游輪等交通工具的實證調查,那是難度很大的任務,如果選擇團隊協作,那么就比較容易,組建6個團隊,每個團隊2個人,每個團隊調查一項交通工具所需要的時間,再進行數據共享,然后發揮小組中數學最好的學生的才能,帶領大家一起研究“模糊數學”,從通暢性、經濟性、安全性、環保性、景觀性五個維度建立“最佳路線評價模型”,采取“確定權系數法”,最終實驗得出共享電動車得分最高為0.7979,為最佳出行工具。

5.倡導跨界融合,追求實驗創新

在今天這樣一個時代,僅僅在一個孤立的學科領域中教育學生是不夠的。學生需要在實驗情境中,超越學科界限聯結各種學習,在各學科之間建立聯系,將各個學科中學到的內容整合起來,通過跨領域探究和批判性思維實現跨域情境的學習遷移。這是深度學習的要義,是項目學習的要義,也是探究學習的追求,因為好的學習方式本身就在追求知識與實踐的深度融合。對數學內容的跨界探究,其目的就是打破學科邊界,提升學生學習與真實情境的關聯意識,實現跨界思考問題、解決問題,追求實驗創新。

以上五個方面的倡導,其實就是對好的學習方式五要素的深刻回應,數學實驗內容實現了知識與實踐的深入融合,實現了數學核心素養的整體設計,實現了認知與能力的同步進階。但如何實現個性化與多元化發展,如何實現數學研究志趣和創新力的長遠發展,如何激勵學生自主探索和團隊協作研究相結合,需要在數學實驗學習過程中得以實現,因為過程是促使好的學習方式發生的唯一途徑。

【參考文獻】

[1]安桂清,基于核心素養的整合:特征、形態與維度[J].課程·教材·教法,2018(9).

[2]張景中.王鵬遠,少年數學實驗[M].中國少年兒童出版社,2012.

[3]夏雪梅,項目化學習設計[M].教育科學出版社,2018.11.

[4]吳恢鑾.張天孝,數學實驗:讓數學課好玩起來[J].小學數學教師,2017.