化學課堂內學生論證話語的序貫分析

徐昳 俞嘉燕 任紅艷

摘要:課堂話語是引導學生進行科學論證的重要途徑,也是促進學生建構科學知識的重要方式。對六節高中化學優質課上的論證話語進行了序貫分析,探查學生話語的論證水平以及不同類型師生話語問的互動序列關系。結果表明:(1)學生普遍具備基本的論證素養,但含有反駁元素的高水平論證話語較少;(2)教師提出高階思維問題更有可能引發學生高水平的論證話語,同時教師對學生不同論證話語的反饋有所不同。

關鍵詞:課堂話語;科學論證;序貫分析

文章編號:1005-6629(2021)04-0026-06 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

1問題的提出

科學論證是一種重要的科學思維方式,在科學教育領域體現了師生、生生之間的社會協商過程,涉及建構觀點與證據之間交互作用及其批判過程。“話語”作為科學課堂上進行論證活動的重要媒介,已經越來越受到研究者的關注。目前,研究者多采用質性研究的方法聚焦課堂話語互動,也有通過編碼框架對教師話語的論證特征和水平進行定量分析,但對學生的論證話語研究以及師生話語問的交互性研究還較少見。

序貫分析方法(Sequential Analysis)是研究順序關系的有效手段,以隨著時間變化的社會互動為研究核心。近年來該方法在課堂互動分析中受到關注與推廣,如福塔克(Furtak,2017)將其應用于探究課堂形成性評價對話中教師對學生想法的回應差異;冷靜等(2019)將其應用于分析大學生在線討論時批判性思維的行為過程;邵發仙等(2019)將其應用于小學科學課堂中的論證話語分析。序貫分析方法適合用于研究課堂論證話語中對話的交互順序,以及參與雙方的相互作用。

鑒于此,本研究對六節高中化學優質課的學生論證話語進行分析,以探查學生話語的論證水平,并對師生話語進行序貫分析,以回答學生對教師不同類型提問話語的論證差異,以及教師對學生不同論證話語的反饋差異,以期為教師通過提問與反饋話語進一步提高學生的論證水平提出建議。

2研究過程與方法

2.1研究對象

為了探究優質課堂中學生話語的論證水平以及師生話語的互動關系,本研究從江蘇省中小學教學研究室網站、一師一優課部級優質課網站選取了6節優質課進行考察分析,每節課的時長約為45分鐘。所選取的課例內容關注教學主題的典型性以及是否包含論證話語,對一線教學具有示范作用。

2.2編碼方案

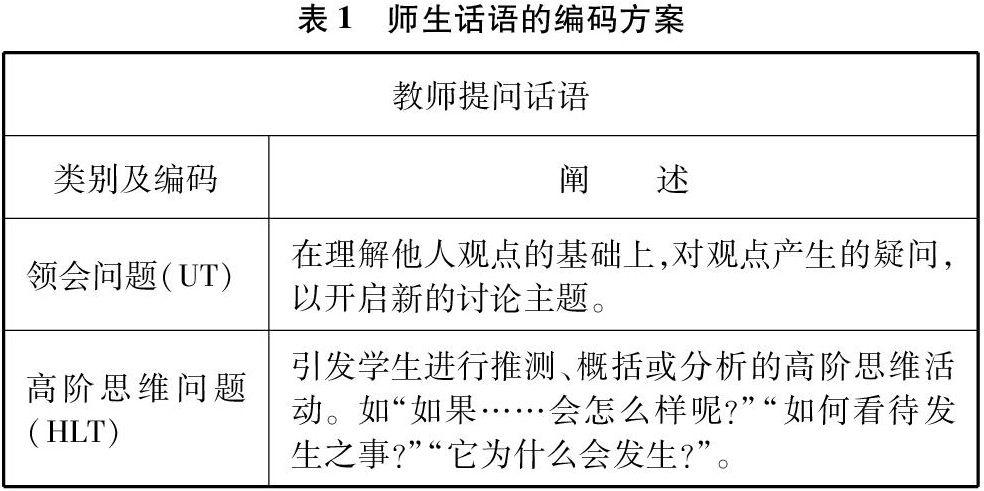

本研究采用墨菲(Murphy,2018)等在研究科學課堂對話中使用的高質量對話(Quality Talk,簡稱QT對話)分析框架進行編碼。該框架是為評價科學課堂上對話質量而開發的,旨在描繪師生通過高質量對話共同建構科學論證的過程。“發起一回應一反饋”(IRF)結構模型,即教師或學生發起問題(I),學生作出回應(R),然后教師再進行反饋(F)的話語互動方式,被普遍認為是課堂話語的基本特征,能夠描述約60%的教與學過程,可作為量化分析的基本依據。課堂師生言語互動與日常會話的基本規則是一致的,就是輪流說話(Turn-taking),通過“一次一個說話者”的形式輪流進行對話,因此可將話輪(Discourse Turn)作為話語分析的基本單元進行統計。由于我們對學生論證話語尤為關注,故而結合金(Chinn,2004)等對口頭科學論證能力水平的劃分,將學生話語按論證水平由低到高進行修改,最終確定教師提問、學生論證、教師反饋三個維度的編碼,具體編碼方案見表1。

2.3統計方法和數據處理

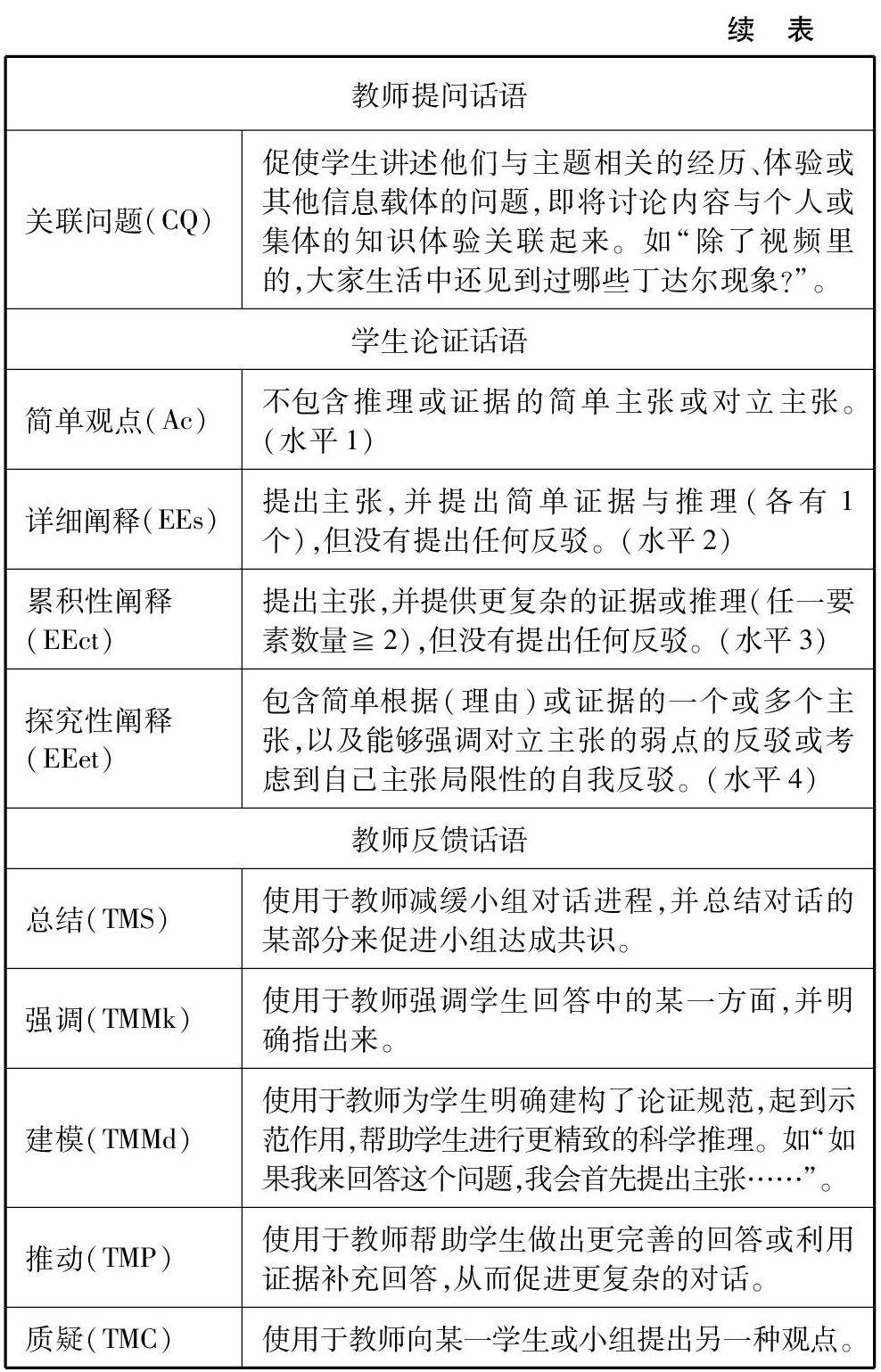

本研究對六節課都進行了轉錄,由兩名經過編碼訓練的評分者對師生話語進行獨立編碼,隨后對編碼結果中的不一致進行協調直至形成完全一致的編碼(即協調編碼),然后將每個評分者的編碼與協調編碼進行比較并計算一致性。當兩個評分者的一致性系數均超過0.80時,則進行下一節課的編碼。六節課中兩個編碼者的一致性系數均超過了0.80。將協調后的編碼數據用序貫分析專屬的統計軟件,即順序查詢器(Generalized Sequential Querier,簡稱GSEQ)進行分析。在序貫分析所顯示的交叉表中,行代表給定事件(Givenevent),列代表目標事件(Target event),列相對于行有一個滯后,即目標事件緊跟在給定事件之后出現。主要的觀測指標有累計頻數(f0)、轉換概率(p)和優勢比(OR)等。累計頻數(f0)表示在給定事件行為之后發生目標事件行為的次數。轉換概率(p)表示與其余目標事件相比,某一目標事件發生在給定事件之后的可能性。優勢比(OR)表示與其他給定事件相比,某目標事件更可能發生在某一給定事件之后的程度:值為1說明沒有效應;值大于1說明目標事件更可能出現在指定的給定事件發生之后;值小于1則說明目標事件更可能出現在其他給定事件發生之后。優勢比與轉換概率的含義有所不同,從不同角度計算了目標事件出現在給定事件之后的可能性,數值越大,則可能性越高。這就為探查師生對話的交互規律提供了參考。

以表3第一行第一列的數據為例,即領會問題(UT)為給定事件,簡單主張(Ac)為目標事件(如教師提出“基于他的回答,想一想氫離子的作用”后學生回答“氫離子起到催化作用”)時說明轉換概率(p)和優勢比(OR)的數值是如何得到的。

3研究結果與討論

利用序貫分析對不同師生話語類型的互動關系進行研究,一是探討對不同的教師提問話語類型,學生會做出何種水平的論證話語回應;二是探討當學生的回答處于不同水平的論證話語時,教師更有可能以何種方式進行話語反饋。由于單個課例中的學生論證話語,尤其是高水平的論證話語(EEct、EEet)數量較少,因此將6節優質課合并為一個序列做整體分析。

3.1學生對教師不同提問類型的話語回應

當教師作出不同類型的提問后,學生不同論證水平的回應所出現的累積頻次、轉換概率和優勢比如表3所示。結果表明,不同的教師提問話語引發的學生回應有所不同。以簡單主張(Ac)為目標事件,出現在領會問題(UT)、高階思維問題(HLT)和關聯問題(CQ)之后的優勢比分別為1.68、0.42和1.87,說明學生的簡單主張更可能發生在教師提出關聯問題(CQ-Ac)之后。與之相似,學生的詳細闡釋、累積性闡釋和探究性闡釋均非常可能發生在教師提出高階思維問題之后(HLT-EEs。HLT-EEct。HLT-EEet)。

以“海帶提碘”一課為例,列舉了上述四種“提問—回應”互動片段,見表4。進一步結合課堂情境可以看到,當教師提出關聯問題(CQ),即讓學生結合已有知識或體驗,如“利用我們學過的知識如何去檢驗這三種粒子”時,學生更有可能提出簡單主張,論證水平較低。而當教師提出高階思維問題(HLT),即讓學生進行推測、概括或分析這些思維活動,如“通過實驗,完整的檢驗方法應如何實現?”“在實驗設計中需要考慮哪些因素”時,學生回答中更可能出現高水平的論證話語。可見,學生的回答會依賴于當時的對話語境,教師的提問類型會影響到學生的思維導向是回顧知識還是進行復雜思考,進而影響到論證質量。正如馬丁與漢德(Martin,Hand,2009)的研究指出,教師提問類型和學生論證質量有著一定的關系。開放型問題越多,學生在論證中的主體地位越明顯,學生能夠用更多的證據和推理來支持他們的觀點,學生之間的互動也增多。同時我們也可以看到,當課堂活動以實驗為主線進行方案設計、評估時更容易激發學生的高水平論證話語。

3.2教師對學生不同論證水平的話語反饋

表5呈現了6堂優質課中教師對學生不同水平論證話語的反饋偏好。分析結果可見,學生回答的論證水平對教師反饋策略的影響較大。教師的推動反饋非常可能發生在學生提出簡單主張之后(Ac TMP);教師的總結反饋更可能出現在學生詳細闡釋之后;教師的建模反饋更可能出現在學生累積性闡釋之后(EEct-TMMd);教師的強調反饋更可能出現在學生探究性闡釋之后(EEet-TMMk);教師的質疑反饋更可能出現在學生累積性闡釋之后(EEct-TMC)。

以“水溶液中的離子平衡”一課為例,列舉了上述五種回應-反饋類型,見表6。通過回溯課堂情境可以發現:當學生只提出簡單主張后,教師極有可能進行推動反饋(Ac TMP),如“你為什么這么想?”“你的依據是什么?”來讓學生利用證據或推理來支持主張。正如杜施爾和吉托梅爾(Duschl,Gitomer,1997)認為,在有效的課堂對話中,教師應當通過提示引導學生將論證的重點從事實或觀點轉移到科學推理的基本要素上,鼓勵學生收集、解讀并運用證據。當學生進行詳細闡述(EEs),即進行“觀點—證據—推理”較完整的論證后,教師往往進行總結反饋(EEs-TMS),適時地小結學生的觀點,為后續討論做準備。當多個學生進行累積性闡釋后,教師更有可能進行建模或質疑(EEct-TMMk,EEct-TMC),這表明,教師很有可能會在生生討論之后進行建模反饋,如“如果我來回答這個問題,我還會利用這個現象……來證明(觀點)”來進一步加深科學論證的深度,促進學生論證能力的發展。另一方面,當學生都持相同觀點時,教師更有可能提出反向觀點,鼓勵學生評估爭論和思考其他可能的觀點。當學生進行了探究性闡釋,即提出不同的觀點和解釋時,教師則很有可能進行強調反饋(EEet-TMMk),對學生表現出贊許并強調學生回答中證據和觀點之間的邏輯聯系,比如“很好,這是觀察和發現”“很好地從資料中提取證據”。

4結論與啟示

本研究基于序貫分析,從靜態描述與動態分析兩個角度對學生的論證話語的特征及與教師話語的交互性進行探究。結果發現:(1)優質課中的學生普遍具備基本的論證素養,但含有反駁等元素的高水平論證話語較少;(2)師生話語的互動序列關系與學生話語的論證水平緊密相關,教師不同的提問話語會引發學生不同水平的論證話語,而學生不同水平的論證話語也會導致教師的反饋模式有所不同。

課堂話語是引導學生進行科學論證的重要途徑,也是促進學生建構科學知識的重要方式。作為教師,首先應認識到話語的重要性。教師的話語塑造可以影響學生的知識遷移,教師的話語在很大程度上規定或限制著學生的話語形態,進而影響他們的學習過程與成就。其次,提問要具有適當的挑戰性。優質課中的教師往往在提問時明確指出要“利用已學的知識”“通過完整的實驗設計”來引導學生為自己的觀點提供充足的解釋,同時結合實驗、資料等讓學生進行自主探究。通過問題的提出,引導學生進行推測、分析或概括等高階思維活動,從而引發更高層次的論證話語。最后,反饋要使學生進一步思考。優質課中教師不斷發出話語規范信號,如運用建模和推動反饋“要從資料中尋找證據”“給出預測并說明理由”來促使學生尋找因果關系,利用多種證據證實或證偽觀點。通過推動、質疑等話語反饋,鼓勵學生思考多種可能性并彼此協商。