防治佝僂病與家庭保健的關系

李學民

摘要:目的:探討佝僂病的防治策略。方法:收集我院600例體檢患兒作為研究對象,按隨機原則將其分為兩組,各300例。對照組單純添加維生素D,觀察組在對照組基礎上適量添加鈣劑,觀察兩組佝僂病發生情況。結果:600例兒童中,發現47例有典型佝僂病體征,發病率為7.83%。其中觀察組21例(44.68%),對照組26例(55.32%),兩組比較無顯著差異(χ2=1.064,P>0.05);兩組3、6、9、12個月時生長發育指標比較無顯著差異(P>0.05);兩組3、6、9、12個月時夜驚、多汗、肋外翻、手鐲、腳鐲、枕禿等癥狀及體征發生率對比無顯著差異(P>0.05)。結論:在嬰幼兒時期加強家庭保健,保證兒童維生素D的適量攝入能夠達到預防佝僂病或降低發病率的目的,無須額外添加鈣劑。

關鍵詞:佝僂病;防治;維生素D;鈣劑;家庭保健

佝僂病是一類多因素導致的鈣磷代謝異常、骨化障礙而引發的以骨骼病變為主要特征的疾病,主要發生于兒童發育期,以維生素D缺乏性佝僂病最為常見,主要見于2歲以內嬰幼兒。佝僂病嚴重影響兒童成長發育,是我國兒童保健工作的重點防治疾病。經過多年努力,我國兒童佝僂病發病率顯著下降。當前,在兒童喂養過程中添加維生素D制劑是公認的佝僂病防治措施,近年來也有報道認為在服用維生素D制劑同時需添加鈣劑,但這一觀點尚存爭議[1]。報道如下。

1資料與方法

1.1 一般資料

研究開展時間為2019年1月~2020年1月,收集我院600例體檢患兒作為研究對象,按隨機原則將其分為觀察組和對照組,各300例。觀察組中,男157例,女143例,出生體重3.2~4.5kg,年齡0~3歲。對照組中,男158例,女142例,出生體重3.0~4.6kg,年齡0~3歲。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

兩組兒童日常飲食中添加維生素D,配方奶喂養者無須額外添加維生素D制劑,每日口服1例,喂奶前或進食前30min將維生素D膠囊內液體擠入兒童口中。觀察組在維生素D基礎上,添加鈣劑0.2g/d,分兩次口服。每周進行戶外活動,接受日光照射時間達到2h以上。

1.3 觀察指標

所有兒童定期接受健康體檢,項目包括身高、體質量。記錄兩組癥狀和體征(包括夜驚、多汗、肋外翻、激惹、枕禿)。分別于隨訪3、6、9、12個月時對生長發育指標進行統計。于隨訪6個月和12個月時對兩組癥狀與體征進行統計。

1.4 統計學方法

采用SPSS24.0軟件處理資料,以(±s)表示計量資料,(%)表示計數資料,分別以t和卡方檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2結果

2.1 佝僂病發生率

600例兒童中,發現47例有典型佝僂病體征,發病率為7.83%。其中觀察組21例(44.68%),對照組26例(55.32%),兩組比較無顯著差異(χ2=1.064,P>0.05)。

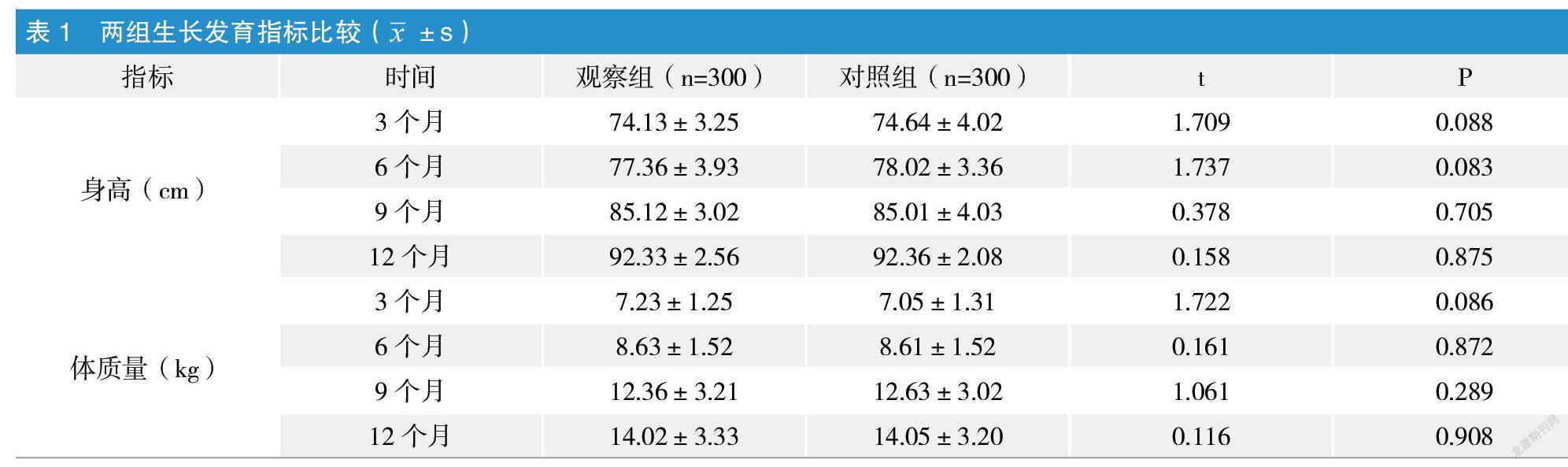

2.2 生長發育指標

兩組3、6、9、12個月時生長發育指標比較無顯著差異(P>0.05),見表1。

2.3 兩組兒童癥狀與體征比較

兩組3、6、9、12個月時夜驚、多汗、肋外翻、手鐲、腳鐲、枕禿等癥狀及體征發生率對比無顯著差異(P>0.05),見表2。

3討論

3.1 佝僂病的診斷

佝僂病初期并無典型性表現,可能發生夜間驚醒、睡眠不安穩、多汗、煩躁、易激惹等癥狀,隨著疾病進展,可出現骨骼特征性改變與其他系統改變。佝僂病按照病變程度可分為四期,包括早期、活動期、恢復期、后遺癥期。①早期:多見于6個月以內嬰兒,患兒可表現為易激惹、多汗、夜驚等神經癥狀,在病變早期通常無骨骼性病變,單純依靠體征和癥狀很難診斷。本次研究中,600例患兒在體征方面,枕禿與肋外翻檢出率較高,枕禿可能與兒童生長狀態、睡眠狀態紊亂、睡眠時出汗等相關,肋外翻則與兒童腹腔臟器發育速度快于胸廓、衣物過緊、壓迫肋緣等相關。相關研究明確指出,夜驚、多汗、激惹、煩躁等癥狀雖可見于佝僂病患兒,但并無特異性。②疾病活動期表現:對于6個月以內的嬰兒,骨骼體征可見顱骨軟化體征,6個月以上的患兒可出現手(足)鐲、雞胸、肋軟骨溝、X/O型腿、方顱、肋串珠等體征。生化檢查血磷可呈現明顯下降趨勢,血鈣正常或偏低,堿性磷酸酶顯著增高,血25-(OH)D顯著下降。影像學檢查可見長骨干骺端增寬,呈現毛刷或杯口狀,臨時鈣化帶消失。③恢復期表現:早期或活動期患兒經治療后,癥狀消失,體征逐漸恢復,各項生化指標逐漸恢復正常,影像學檢查可見長骨干骺端臨時鈣化帶重現,增寬、密度增加,骨骺軟骨盤不足2mm。④后遺癥期:多見于3歲以上的兒童,因嬰幼兒期嚴重佝僂病,可有不同程度的骨骼畸形,一般無臨床癥狀,影像學、生化檢驗無異常。維生素D缺乏除了可引發骨骼病變外,同時對其他組織器官也有影響,后遺癥期患兒可出現運動發育遲緩、免疫功能下降等。相關研究指出,兒童維生素D缺乏同時與糖尿病、哮喘、多發性硬化等成人期慢性病的發病相關。維生素D缺乏高危因素、臨床癥狀、體征等可輔助佝僂病的診斷,確診需要進行生化檢驗和影像學檢查。血清25-(OH)D是維生素D狀態的敏感指標[2]。

3.2 佝僂病的治療

①維生素D治療:維生素D是人體器官組織發育的重要元素,其不僅具有調節鈣磷代謝的作用,同時對佝僂病的預防與治療有重要作用。維生素D廣泛分布于人體各個組織氣管中,因此也具有其他廣泛的骨骼外生物學效應,如調節免疫、保護中樞神經系統、防控代謝綜合征等。為防止佝僂病患兒骨骼畸形,治療原則以口服維生素D制劑為主,維生素D制劑的選擇、療程、劑量、給藥途徑等應當根據患兒實際情況決定,強調個體化治療。治療劑量一般為2000~4000U/d,連續治療1個月后改為400U/d維持量,若存在口服困難或胃腸道反應等,可進行大劑量沖擊療法,一次性肌注15萬/30萬U維生素,間隔1~3個月后再以400U/d的劑量維持。在臨床實踐中,部分家長和兒科醫生擔心長時間補充維生素D可能引發中毒反應,多倫多大學Rcieth早在1999年回顧了大量文獻發現過去認為維生素D極易引發中毒的觀點并無依據,在其收集的文獻中,并未發現每日使用維生素D3 10000U而引發中毒的案例。此后的研究中也證實,每日攝入10000U維生素D,持續應用5個月以上,并無明顯不良反應。當劑量超過50000U時,血25-(OH)D達到150mg/ml,才引起維生素D過量癥狀。②其他治療:如適量補充鈣劑,對患兒骨骼發育有益,調整膳食結構,滿足嬰幼兒的鈣需求。

3.3 佝僂病的預防與家庭保健

相關研究認為,只要確保適量攝入維生素D,即能有效預防嬰幼兒佝僂病。但是否需要添加鈣劑,臨床報道意見并不一致[3]。本次研究表明,兩組嬰幼兒適當補充維生素D或同時添加鈣劑的佝僂病發生率對比無顯著差異(P>0.05),亦即是說,單純補充維生素D和添加鈣劑對佝僂病的預防效果相當。中華兒科學會和兒保學組2007年建議維生素D以400U/d的劑量作為預防劑量。全國佝僂病防治科研協作組與中國優生科學協會擬定的《維生素D缺乏及維生素D缺乏性佝僂病防治建議(2014版)》中指出維生素D預防劑量為400~800U/d,或可根據季節、區域、日照情況選擇400U/d或800U/d。對于早產兒、低體重出生兒以及雙胎/多胎等高危群體,出生后應當立即補充800~1000U/d的維生素D,連續使用3個月后,改為400~800U/d的常規預防劑量。

家庭保健措施:家長應當從孩子出生起即接受醫療保健部門系統管理,定期進行健康檢查,動態掌握孩子生長發育情況,定期參加相關知識講座或門診指導,獲取更多兒童喂養和常見病預防知識。鼓勵母乳喂養,同時合理添加輔食。根據小兒體質、氣候特點進行適當的戶外活動,接受適當的強陽照射,以促進維生素D生成。

參考文獻

[1]趙青.防治佝僂病與家庭保健的關系[J].職業與健康,2004(08):95-96.

[2]褚拴變.健康教育預防兒童發生維生素D缺乏性佝僂病效果觀察[J].中國保健營養,2019,29(6):319.

[3]胡梅影.兒童家庭保健與佝僂病防治關系[J].中國婦幼保健,1989(03):26-27.