貝多芬黎明奏鳴曲分析與演奏版本比較

王春峰

一、樂曲的標題

貝多芬的黎明奏鳴曲完成于1803—1804年間,出版于1805年,有幾個常用的名稱。首先是它的官方正式名稱,即第21號《C大調奏鳴曲》作品53號;同時,在西方社會,這首奏鳴曲叫做《華爾斯坦奏鳴曲》,“華爾斯坦”是貝多芬的好友,他也是一位優秀的音樂家。這首奏鳴曲就是貝多芬獻給他的。華爾斯坦在貝多芬年輕時,就看到了他的不凡,是貝多芬年輕時代最熱烈的擁護者,并給予經濟上的援助。在中國廣為流傳的另一個名稱叫做《黎明奏鳴曲》,這個名稱和樂曲的音樂形象有直接的關系,奏鳴曲的樂思與風格是反映自然的,二樂章在力度和聲的緊張感遞進,通過屬音“sol”引出好似黎明到來一樣的三樂章主題,所以只是聽者的感受,并不是貝多芬所標注的標題。

二、貝多芬黎明奏鳴曲的創作背景

第21號《C大調奏鳴曲》Op.53是貝多芬中期創作的樂曲之一。貝多芬前期的奏鳴曲風格更多的受到巴洛克時期的影響,有著意大利華麗的藝術風格,中期作品突破性的結構與浪漫風格的幻想,體現出這位音樂天才獨特的創作風格。

這首奏鳴曲是和幾件大作品并行創作的。從1803年5月起,貝多芬開始了《英雄交響曲》的創作工作,到11月時他已完成了這部巨大跨時代的作品。于是,通過這首作品他的天才身份終于開始展現給世人,根據《英雄交響曲》所獲得的靈感與升華,《華爾斯坦奏鳴曲》自然而然地誕生了。與彰顯貝多芬英雄主義的《英雄交響曲》相比,《華爾斯坦奏鳴曲》顯得更加平和真摯,它更多地體現出創作者對自然的親近與熱愛。這兩首作品是貝多芬同時期兩首表現內容完全不同的音樂作品。

三、貝多芬黎明奏鳴曲的音樂內容、特點、結構分析

(一)音樂內容

作為貝多芬的著名作品之一,《黎明奏鳴曲》既富有跳躍性,又具有抒情色彩,是對自然的精神表達,因此這首奏鳴曲可以被視為一首蓬勃、詩意和宏偉的鋼琴田園(自然觀)“交響樂”。

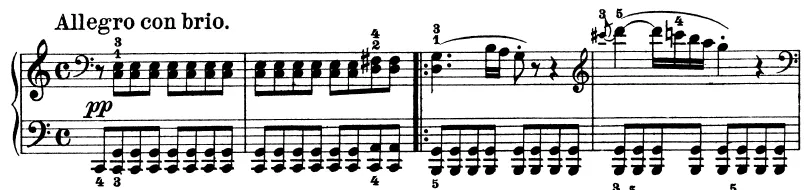

例如樂曲第一樂章的開頭:

C大調是24個大小調中唯一沒有升降號的調,是大小調體系的開始,象征著萬物一切的開始;使用C和旋開放排列的重復音作為樂曲開始的動機,好似自然的腳步或是早上的陽光慢慢到來一樣;在譜例的3、4小節左手繼續保持前面的動機,右手好像是自然在對話,第四小節的右手裝飾音與下行音節,好似鳥兒的叫聲與第三小節的旋律形成呼應。

(二)音樂特點

1、力度特點

貝多芬的音樂特點、音樂語匯是具有共性的,在他的大部分作品中都有使用突強、突弱的力度變化。第一種是在一個音上做突弱,由于鋼琴屬于是打擊類的樂器一個音發聲后會逐漸的減弱消失,不能像管弦樂器可以在演奏一個音時輕易的做到堅強和減弱,所以在演奏時需要快速的下鍵收回一部分的力量達到突弱的效果;第二種是音符之間的突強和突弱,如下圖“黎明”奏鳴曲的三樂章片段:

第三小節的“ff”力度記號比第四小節“p”強了三個力度,從非常強到弱的力度標記,一般來說演奏貝多芬要保證鋼琴音色的“交響性”,需要使用重力下鍵,所以要知道這樣的力度標記不是具體的音量和分貝的數值,而是需要根據自己的演奏能力做二者之間“相對”強弱的演奏。

2、音色特點

貝多芬鋼琴奏鳴曲的音色特點是演奏的“交響化”,也就是演奏方法是要按照交響樂的音色特性來模仿。

貝多芬黎明奏鳴曲第三樂章:

如圖,貝多芬鋼琴曲寫作很多時候是根據管弦樂隊的聲部音高和效果來寫作的。左手演奏的單音是低音提琴聲部,右手的三個音分別代表第一小提琴、第二小提琴、中提琴的聲部,所以模仿管弦樂器時需要“慢下鍵”達到管弦樂器的振動特性。

3、結構分析

此曲樂章之間的內容、調性、主題、情感方面連接性非常強,從曲式結構入手分析,共分為三個樂章,如果是以情感表達的段落分析,有時也被分為四個樂章,在三樂章尾聲,有一段快速(急板)的、歡快的主題,像是在慶祝節日的到來,從速度和情緒的轉換也可把尾聲當作第四個樂章。

第一樂章:有活力的 快板 C大調

第一樂章主要是奏鳴曲式。包括呈示部、展開部、再現部、尾聲四個部分。其中呈示部(1—82)又被細分為以下部分:(1—13)主要主題(C)、(14—34)連接、(35—50)副主題(E)、(50—74)第一個結束主題、(82-86)變化的重復部分、(86—87)第一個括號、(88—92)引出展開;在展開部(92—157)中,包括(92—113)用主要主題發展、(114—143)第一個主題發展、(144—157)連接;第三部分是再現部,(158—172)主要主題、(173—197)連接、(198—247)副主題(A—c)、(247—251)重復部分;尾聲(251—304):(251—285)主要主題材料、(186—297)副主題材料、(297—301)主要主題材料、(302—304)結束。

第二樂章:(導入部)極柔板 F大調 引子,單一的歌謠曲式。

第二樂章可以被視為下一樂章的引奏,慢板,F大調。第二樂章常常給人一種幽深、靜謐的感受,有人曾形容它仿佛是燦爛的微笑“忽然被烏云遮住一樣”,意味著第二樂章將聽眾帶入到一種異乎尋常又難以琢磨的氛圍中。沉浸在這段樂曲中的一些聽眾,也會懷著等待黎明到來的復雜心情。這樣的情緒引出三樂章黎明到來似的主題會使第三樂章更為引人入勝。(1—9)主題(F、a、e、B、cF)、(10—16)中間部分、(17—28)主題再現(c)。

第三樂章:中庸的小快板 C大調 回旋曲(兩個插部)

第三樂章是一個宏大的回旋曲,稍快板,包括:主要主題(1—62)(C)(1—8)第一部分、(9—30)中間部分、(31—38)再現第一部分、(39—62)部分變奏重復;第一插部(60—113)(62—70)新材料、(70—86)二部歌謠曲式(a)、(87—94)新材料的重復樂句、(95—98)部分重復加固、(98—113)主要主題構成再現連接;主要主題第一次再現(114—175);第二插部(176—312)(176—220)第一個段落(c)、(221—311)第二個段落;主要主題的第二次再現(312—344);尾聲(345—543)。

四、貝多芬黎明奏鳴曲不同錄音版本的演奏比較

據統計分析,目前已有上百位著名的鋼琴家錄制過貝多芬的鋼琴奏鳴曲,命名為《貝多芬鋼琴奏鳴曲》的CD唱片就多達二十多種,貝多芬的鋼琴奏鳴曲已經成為炙手可熱的演繹對象,受到各大唱片公司的推崇。在這種背景下,我選擇了三位演奏貝多芬具有權威性的三位著名鋼琴家對貝多芬奏鳴曲的詮釋與演繹進行比較。

德國鋼琴學派的代表人物肯普夫。盡管肯普夫的鋼琴演奏技術有瑕疵,偶爾會出現“錯音”或者“快速音”不夠清晰的情況,但是受德國人嚴謹的態度影響,肯普夫有其自身對音樂結構的理解,他的演奏版本是權威的、具有參考意義的版本。如果在學一首新的貝多芬奏鳴曲時,大多數人一定會聽他所錄制的版本作為參考。肯普夫在演奏貝多芬的作品前,首先會認真研究和細讀他的樂譜,通過這種方式對貝多芬的創作思想和精神進行分析把握。因此,肯普夫演奏的《黎明奏鳴曲》具有細節嚴謹、音聲端莊的特點,此外,哲學性強,深沉細膩也是他追求的外在效果。

肯普夫的《黎明奏鳴曲》第一樂章長:10’50。對于鋼琴演奏者來說,黎明奏鳴曲第一樂章的最大問題是:怎樣把多元化的內容、多樣性的情緒和多變化的節奏有序地整合在一個樂章中表現出來。這個問題如果處理不好,會使整章樂曲聽起來格外突兀。肯普夫以自己德國傳統的嚴謹處理與精準的音樂把握,對音樂所傳遞的內容進行了內在梳理,使之有序地貫穿于整個樂章中。第二樂章長3’04。第二樂章的處理在意境上,完美的展現了寧靜的感覺,聲音干凈、音色交響化。第三樂章長:9’58。相比之下,第三樂章的演奏宏大而有氣魄,充分展示其交響效果,同時表現出貝多芬浪漫主義風格的傾向,把樸素的歌唱和歡樂的舞蹈充分結合起來。如果以技巧來看的話,肯普夫比起現在很多的音樂學院學生可能都不如,但在音樂構造理解方面卻有德國人傳統的嚴謹,可以說是以某種意圖及情感的表現來充實樂曲內容的,雖然說現在鋼琴技術好的人一抓一大把,但是肯普夫對于貝多芬音樂的理解以及表達是讓人望塵莫及的,這也是他演奏的貝多芬奏鳴曲的珍貴之處。

美籍奧地利鋼琴家、作曲家施納貝爾。這位作曲家的演奏特色之一就是:忠實于創作者的原作。這個特色也讓施納貝爾在當時的德奧演繹風格體系中獨樹一幟。他錄制的《黎明奏鳴曲》分為兩個樂章,他把二三樂章合為一個樂章,因為他認為第二樂章與第三樂章的和聲結構的連貫、戲劇線條的發展和二三樂章沒有停頓,更像是第三樂章的引奏,這也是許多鋼琴家與學者的看法。他的《黎明奏鳴曲》第一樂章長:9’58;第二樂章長:14’13。速度很快,利用像水一樣的音樂慣性把整個樂章充滿動感多樣的元素統一起來,像講一個故事,看一場電影,使人享受這個創造力量的過程而無法離去,他的這種能帶領聽眾享受與創造的能力,當然有對音樂結構的嚴謹與理解的把握,但更重要的我覺得是他對音樂與聲效的巨大想象力,能把內在的藝術愿望與外在的技巧表現完美的統一。

克勞迪奧·阿勞是智利鋼琴家。他的演奏呈現出嚴謹、含蓄的特征,并且與他個人的理解和內心情感融為一體。與肯普夫一樣,克勞迪奧·阿勞也會充分地理解作曲家的思想和創作意圖,并在此基礎上結合自己豐富的想象,使之變成帶有個人情感色彩的作品。克勞迪奧·阿勞也擅長演奏貝多芬作品,他更加突出的特長是表現它的力量。他有著卓越的演奏基礎,能夠在忠于原作的基礎上體現出含蓄內在的質樸情感。他錄制的《黎明奏鳴曲》也分為兩個樂章,第一樂章長:11’47;第二樂章長:15’06。速度較慢,突出旋律的線條與氣息感,在準確的節奏基礎上完美的表現了旋律與節奏的氣息停頓。用標準的連奏與如歌的線條突出了旋律間的對稱對比。阿勞錄制的貝多芬全套奏鳴曲,在貝多芬奏鳴曲的錄音中具有很高的地位,盡管他的嚴謹性不如純正德奧的肯普夫,他在結構和情感的表達上略遜色于施納貝爾,但是他的演奏同時具有嚴謹與細膩的特征,并且在自然的流暢表達上,呈現出獨特的個人風格。

結 語

貝多芬《黎明奏鳴曲》具有相當大的技術難度與篇幅、具有宏大的音樂構思與獨特的音樂風格,無論是作為專業性的考試、比賽,或是音樂會中的演出曲目都是專業學生、老師、演奏家們的必選曲目之一。通過分析樂曲的結構、背景,對比不同版本錄音可以作為理解樂曲的途徑和方法,對于聆聽和學習這首樂曲具有輔助的作用。■