基于“內容、方法、組織、評價” 指向核心素養的課堂轉型

唐鶴玲

如何在課堂中引導學生真正地參與學習,真正實現以教為主向以學為主的轉變,打造形式靈活多樣、評價到位、學習充滿活力的體育與健康課堂教學形態是體育教師應該去思考并解決的問題。《乒乓球正手斜線平擊發球練習方法:定點區域正手平擊發球》(以下簡稱《乒乓球》)一課,從“內容、方法、組織、評價”4個方面出發,通過情境創設與方法應用促進技能發展的“精準化”,創新條件與環境,將評價標準貫穿于課堂,加強學生自主學習的能力,培養學生積極進取的體育品德,從而達到“會學、會用、會賽”,促進學生學科核心素養的形成與發展。

一、明確教學內容

要實現課堂轉型,明確教學內容是關鍵。根據學情分析,將教學內容化零為整,體現知識結構化。“學練三個一”的內容構成,要求將完整的運動知識和技能合理分解和組合,練習內容層層遞進,具有系統性、層次性地解決實際問題,更好地為教學服務。《乒乓球》一課,始終圍繞《浙江省中小學體育與健康課程指導綱要》對“學練三個一”的要求(圖1),遞進設計單一身體練習(定點區域正手平擊發球到扇形區域),以此為核心的組合練習(定點區域正手平擊發球+反手推擋直線或斜線),以及雙打升降級比賽輪換的運用,從易到難,從單一到組合,最后運用到比賽中。通過層層遞進的練習內容設計,使不同層次的學生得到鍛煉,獲得快樂,踐行了讓學生體驗從“單一身體練習”到“組合動作”的鞏固與提升,將教學情境合理貫穿于課堂中,使課堂中學生要達到的正手斜線平擊發球的表現標準基本實現,學生能夠完成動作組合并能運用動作組合打比賽,從知識結構化的設計,圍繞教學內容的學練賽展開,通過三者的優化、聯動、協同發展,最終形成“學、練、賽”一體化的新型課堂教學模式[1],充實了“學練三個一”的內涵。

二、聚焦教學方法實施

在《乒乓球》一課中,教師采用輔助器材激發學生學練興趣,并基于教學目標,以問題啟發,以任務驅動,讓學生深度體驗、探究,針對發現的問題,不斷嘗試,主動思考,找出答案,提高技術水平,從而增強教學效果。

1.設“問題”針對引導

好的問題啟發是為教學目標服務的,體育教學中應以問題啟發、任務驅動方式讓學生在實踐中找尋答案。問題的創設要符合教學情境,遵守層層遞進原則,結合教學目標合理進行,從單一練習、組合練習到教學比賽,問題環環相扣,緊緊圍繞教學內容,啟發學生思維能力,提高學生運用能力。學生的主動學習遠比被動學習感受更多、收獲更多,只有在課堂體驗中尋找到答案才能讓學生真正感受到快樂。

在《乒乓球》一課中,教師在練習開始前提出2個問題。問題1:發球時能破壞接發球質量的決定因素是什么;問題2:定點區域正手平擊發球質量好壞與哪些因素有關。2個問題的拋出推動了課堂的開始,學生自我實踐、不斷思考,帶著最初的問題通過學習尋找答案并達成學習目標。而問題3與問題4作為課堂教學中分組指導和集體講解時需要學生思考的問題,其提出和教學內容息息相關,讓學生從“單一身體練習1.1”向“單一身體練習1.2”逐漸過渡,學生進行實踐、思考和反饋,再加入裝置繩的練習,引出問題5與問題6,使不同層次的學生發現問題并獲得合作探究的快樂(圖2)。

問題1~6緊緊圍繞教學內容設計。教學中,由思考問題1、問題2,到回答問題1、問題2,讓學生在實踐中尋找答案,逐漸找到高質量發球的“秘訣”;再繼續以問題4~6為導向,通過組合練習和雙打升降級比賽,讓學生更好地將技術運用在實戰中,同時在實戰中驗證問題的答案。

2.創“環境”精準提升

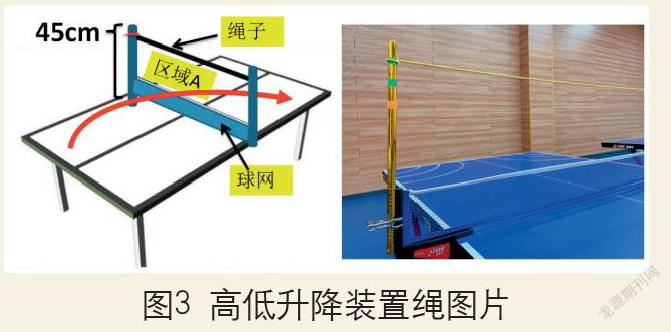

在教學中,教師設置1根繩子與球網之間的直觀區域(區域A),并通過調節繩子與球網之間的距離,要求學生將球從區域中穿過(見圖3),更好地幫助學生提高正手斜線平擊發球技術。

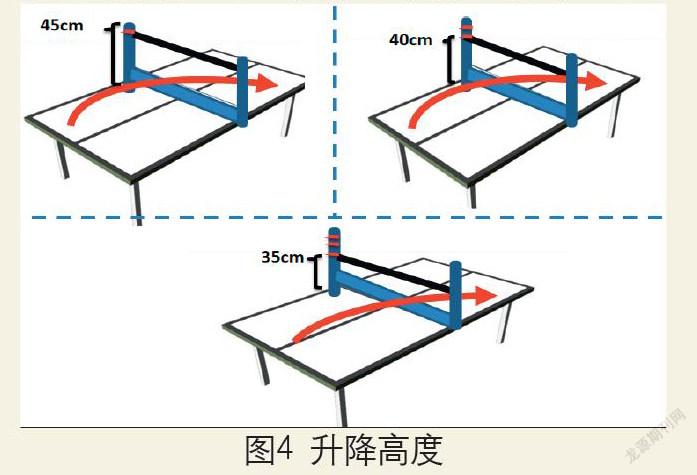

增加輔助器械,創新練習環境,讓學生耳目一新,激發其積極性。裝置繩設置有3個調節高度,分別是45cm、40cm、35cm(圖4),繩子高度越低要求練習學生的重心越低,由此可以針對性地提高學生正手發斜線平擊球技術的穩定性與準確性。練習中,學生會更加專注于如何讓球精準地通過區域A到達扇形目標區域。適應一定高度后,可降低繩子的高度,增加挑戰難度,學生可根據自身情況合理調節裝置繩的高度進行分層練習,同時學會主動學習。

3.明“要求”提高效率

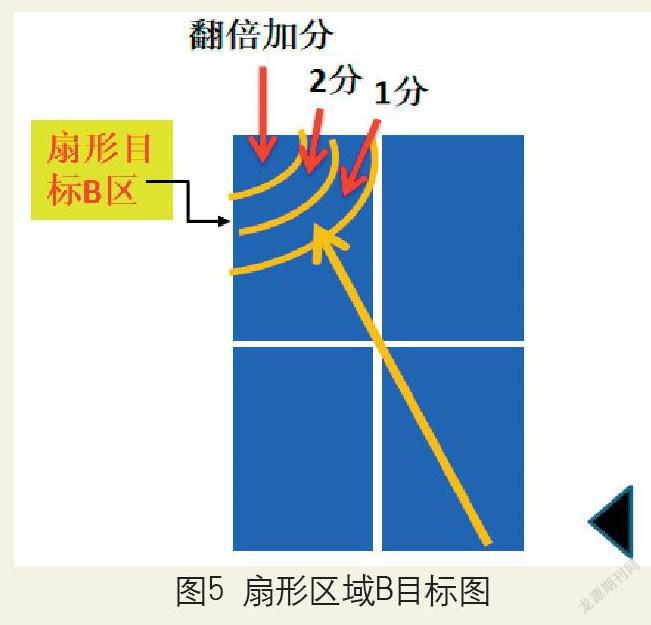

針對不同的練習,從球的落點、步法等方面對學生提出明確要求,讓學生有“規”可依。就球的落點來講,在單一練習中,要求發球和接發球都必須通過指定區域A,其中發球需落到對方球臺扇形區域B內(圖5),且落點區域B中的位置不同,得分也不同,從大到小分別計1分、2分,依次翻倍加分。如在定點區域正手平擊發球+反手推擋的練習中,在通過區域A的前提下,發球直接得分,發球方計1分;接發球學生能夠將球成功回擊到對方球臺上,則接發球方計1分。

就步法來講,在單一練習的第2個練習中,1號、2號為發球學生,3號、4號為接球學生(接球方式為用手接握住球,其中3號學生必須站在離球臺1m的標志線后接球)。3號學生開始成準備姿勢,跟隨1號、2號學生的發球路線,通過步法移動接球,每完成1次接球必須還原成準備姿勢;4號學生跟在3號學生身后模仿移動,同時接3號未接到的球并迅速還原成準備姿勢(圖6)。

4.加“步法”融入體能

步法移動練習是乒乓球教學中必不可少的內容,靈敏性也是乒乓球運動的必備體能。為了提高學生靈敏性,筆者將步法移動貫穿于整個課堂學習中。準備部分中,設計有跟隨音樂的花樣慢跑,其中專項準備活動中設計了步法移動練習;基本部分中的單一練習,將步法移動和正手斜線平擊發球相結合,4位不同角色的學生任務不同,對接球學生布置有任務也有明確要求,必須通過步法移動接球并立即還原,反復練習。在小組比賽中,將體能巧妙融入練習中,讓練習充滿挑戰并富有趣味,讓學生提高技能的同時發展體能,并降低了學生的疲勞感。43018AFF-BE88-4F56-9C86-CA46A5A7FDC5

三、改變教學組織形式

教學組織是課堂教學的重要組成部分,要根據教學內容進行設計。靈活多樣的教學組織形式,可以活躍課堂氛圍、提高課堂效率。課堂教學中,筆者建立了學練小組合作制,進行分層教學,并將小組指導與集體指導相結合,減少集體集合次數,增加學生練習時間與練習密度,關注到每一位學生的身心發展。如,在單一練習的第2個練習中,教師將其中2張球臺的學生集中并通過學生展示,以問題啟發的方式引導學生發現問題,然后使其迅速返回自己所在球臺練習,這一方式極大地增加了其他學生的練習時間,也針對性地指導了出現問題的學生。同時在練習過程中教師還注意多觀察學生學習情況,把握每張球臺的練習效率,對不同層次的學生提供不同的學習機制,即結合學生學練表現,降低或提高其學習任務,或調整小組,并給予積分獎勵等。由此,有效激發了學生學練興趣,提高了課堂效率。

四、落實課堂學習評價

1.積分評價,貫穿課堂

教師在巡回觀察與指導時,對學生進行評價的方式有多種,如語言評價、積分評價等。在《乒乓球》一課中,教師將小組學習貫穿于整節課堂中,將32名學生分為各16人的黃隊和藍隊。學練過程中,所有的練習都給予積分,并對2支隊伍進行積分評比。每張球臺4人分為2個小組并分屬不同隊伍,針對各小組統計積分(圖7)。學練結束后,向各小組通報積分。由此,可以有效激發學生的參與興趣,培養學生敢于挑戰、團結合作的精神及競爭意識,促進全員參與學習。

2.互評形式 ,升華育人

評價在課堂中不可缺少,本課中采取了互評的形式。如,在單一練習第2個練習中,教師要求接球學生在接球的同時用語言對發球學生進行評價,發球學生若將球發到扇形區域中,接球學生要大聲說“好球”,發球未到扇形區域或發球出界接球學生要說“加油”等。互評的形式增加了課堂活躍度,大聲的學習評價也讓學生能夠根據聽到的評價反饋對練習做出改進,同時互評對評價的學生來說也是一種技術判斷,為自我學習提供衡量標準與自信心。當全場都是“好球”“加油”的時候,課堂氛圍也會越來越濃。隨著練習的深入,當“好球”的聲音逐漸變多,說明學生完成度較好、效率較高。雖然每張球臺的學生是互相比拼的狀態,但互評也是一種互相鼓勵,可以培養學生的競爭意識和努力拼搏的精神。

參考文獻:

[1]余立峰.“學、練、評”一體化的學校體育轉型[J].中國學校體育,2020(2):29-30.43018AFF-BE88-4F56-9C86-CA46A5A7FDC5