環境規制能否帶來就業的增長?

王柱焱 潘超

摘要:環境治理和就業增加是當前我國政府關注的2個重要問題,政府實施環境規制政策治理環境的同時也將對就業產生影響,而在當前我國能否實現環境治理和就業增加的雙重紅利?通過采用2007—2017年省際面板數據,考察環境規制對就業的影響。實證檢驗結果表明,環境規制的增強促進了就業,雙重紅利可以在我國實現。環境規制除了對就業有直接影響外,還會通過影響工業集聚水平和企業研發對就業產生中介效應,即提高地區工業集聚水平間接增加就業,以及降低企業研發水平間接增加就業。最后根據結論提出相應的政策建議。

關鍵詞:環境規制;就業;工業集聚;企業研發;中介效應模型

中圖分類號: F241.4 ?文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2021)09-0237-05

改革開放以來,我國經濟快速發展,其中高能耗、高排放的工業經濟發揮了巨大的作用,在促進經濟增長和增加就業的同時對生態環境造成了嚴重的破壞。酸雨、霧霾和土地荒漠化等一系列生態問題的出現,不僅對人們身體健康和生活質量產生了不利影響,而且阻礙了我國經濟的可持續發展。如今,面對日益嚴重的環境問題,政府出臺了一系列環境規制政策,這些政策除了會直接影響到企業污染排放外,還會影響企業的成本和收益,從而對就業產生影響。

另一方面,隨著我國經濟進入新常態,我國就業形勢不容樂觀,如何保障民生、保障就業始終是政府的頭等大事,2019年政府工作報告中提出就業是民生之本、財富之源,2020年的政府工作報告多次提出要穩就業和保就業。在當前的經濟形勢下,保障就業是政府的重要工作內容。因此,在這樣的背景下研究環境規制對就業的影響就很有必要。當前,在我國治理環境的同時能不能促進就業增長,即雙重紅利能不能在我國得以實現?

1 文獻綜述

當前學者關于環境規制與就業的關系研究結果大致可以分為2類,即線性關系和非線性關系。線性關系也可以分為2類,第1類學者認為環境規制會抑制就業。因為環境規制的實施會增加企業生產運營成本,導致企業利潤降低,因此企業會選擇減少生產,進而降低就業規模[1]。Greenstone和Walker經過研究后都認為,美國清潔空氣法案的實施顯著抑制了就業[2-3]。蔣勇等利用我國省際面板數據分析認為加強環境規制抑制了就業增長[4-5]。郭啟光等則利用我國工業行業面板數據分析認為,環境規制的實施在減少污染排放的同時也在減少就業規模[6]。

然而,第2類學者認為環境規制的實施會增加就業。環境規制在導致企業關停并轉的同時會帶來新的就業機會[7],因為環境規制的逐漸加強會導致環保產業的興起,進而創造新的就業崗位[8]。因此,雙重紅利假說是存在的[9]。趙連閣等研究認為,提高工業污染治理投資總強度能實現地區就業增長,并取增加“三同時”投資額有利于提高企業競爭力和勞動者效用[10]。李斌等以“兩控區”的實施作為環境規制強度變化的政策沖擊,通過應用雙重差分法分析發現,環境規制政策可以實現治污與就業的雙贏[11]。

近年來有研究認為,環境規制與就業不是簡單的線性關系,而是呈現出“U”形或倒“U”形的非線性關系,這是因為環境規制對就業存在著負向規模效應和正向要素替代效應,環境規制對就業的總效應取決于2種效應的作用大小[12]。蔣勇等研究認為,我國環境規制與就業之間呈“U”形曲線,地方政府間環境規制的策略性互動競爭致使我國整體環境規制強度較低,并處于“U”形曲線的下降階段[12]。王勇等利用工業分行業數據得出相同的結論[13-14]。而閆文娟等研究認為,環境規制和就業應為倒“U”形關系,只有當環境規制相對較小時才能促進就業的增長[15]。同時學者們還分別以產業結構[15]、技術創新[16]和工業利潤率[17]等為門檻變量,研究環境規制與就業的門限特征關系。另外,環境規制與就業的關系會因為省際差異[4]、企業產權性質[18]、城市差異[19]、行業差異[14,20]、勞動力收入水平[21]和勞動力受教育程度[21]等方面而呈現出不同的線性或非線性關系。

除直接效應外,環境規制還會通過中介對就業產生影響。環境規制對勞動就業的影響除了直接的環境-社會效應,還有通過技術創新所體現出的顯著中介效應[22]。閆文娟等研究認為,環境規制通過倒逼產業結構調整來間接促進工業就業,并通過刺激技術進步和抑制外國直接投資(FDI)間接削弱工業就業[23]。

既有文獻主要利用省級面板數據和工業分行業面板數據來考察環境規制對就業的影響,在省級面板數據方面,學者們主要研究環境規制對整體就業的影響,而對受環境規制影響較大的工業就業的研究相對較少。并且關于環境規制影響就業的中介效應分析相對缺乏,更多的是考察某些變量的調節效應,因此本研究在考察環境規制對就業直接影響的同時,還選取工業集聚和企業研發作為中介變量,以豐富現有的研究。

2 理論機制與研究假說

隨著環境規制的逐漸加強,企業會增加生產要素來治理污染,企業的污染治理成本上升,導致生產規模下降,進而減少就業,但環境規制的增強導致資源要素的成本上升,反而會促使企業選擇增加勞動要素投入來替代資源要素,同時企業還須雇傭勞動來治理排放,工業就業數量增加。另外,環境規制的重點目標一般是當地較大的工業企業,這部分工業企業為當地貢獻了巨大的國內生產總值(GDP)和稅收,為當地提供了大量的工作崗位,在當前我國GDP競賽背景下,地方政府為了將這些企業繼續留在本地,會給這些企業提供一些稅收優惠和政策補償以彌補企業生產成本的提高,這就會使三高企業在維持甚至提高產能的同時,雇傭勞動力加大對污染治理的投入,導致工業就業數量不減反增。

假說一:環境規制會促進就業。

另外,環境規制還會通過影響工業集聚和企業研發水平來影響就業。環境規制的提高會提高工業集聚水平進而增加就業。環境規制的加強會促使企業增加生產要素來治理污染,增加了企業的生產成本,而集聚經濟降低了運輸成本、基礎設施建設成本和勞動力搜尋成本,使得企業有可能通過共享清潔生產基礎設施、提高清潔生產工藝市場議價能力、促進清潔生產工藝知識溢出等途徑降低減排成本[24]。另外,分行業來看,重度污染行業一般是資源密集型行業,這些行業要依托于地區的自然稟賦,并且產業鏈較長,產業遷移成本較大。對地方政府而言,這些企業是地方的支柱產業,也愿意提供一些稅收優惠和政策補償以留下這些企業。對輕污染行業而言,一方面它們在部分重度污染行業的上游或下游,通過集聚可以減少交通運輸成本;另一方面,環境規制加強會改善地區環境以吸引輕污染行業的企業。因此,環境規制的增強有利于促進工業集聚,而工業的集聚會帶來大量的就業崗位,增加地區就業。

環境規制增強會提高企業生產成本,降低企業的研發投入水平。因為企業研發投資周期較長,需要的研發投資資金較多,沉沒成本較大,一旦研發未能達到預期目標,企業將遭受較大的投資損失,因此企業進行研發投資風險較大。特別是對資金不充裕和自身技術積累不足的企業而言,相比于自身進行研發投資,引進先進清潔生產技術的風險更小,甚至成本更低,因此企業反而會選擇將資金直接用于引進先進的清潔生產技術,或者選擇購買更多的污染治理設施和雇傭更多勞動力來治理污染,企業進行研發投資的意愿較小。企業進行研發投資后,企業生產成本增大,導致資金緊張,降低企業競爭力,可能促使企業減小生產規模,導致企業就業規模減小。

假說二:環境規制可以提高工業集聚水平,進而增加就業。

假說三:環境規制會降低企業研發投入水平,進而促進就業。

3 計量模型與變量界定

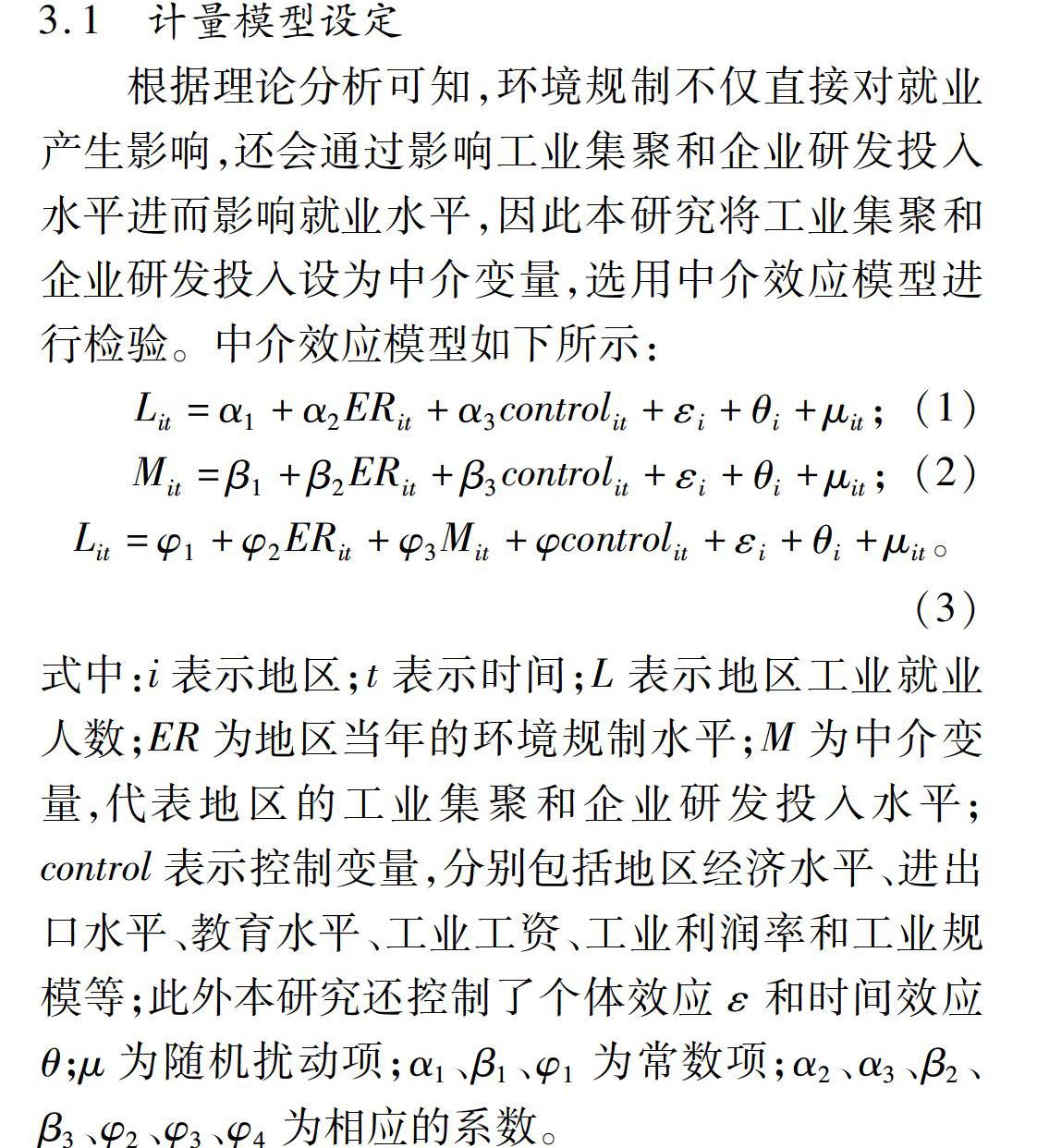

3.1 計量模型設定

根據理論分析可知,環境規制不僅直接對就業產生影響,還會通過影響工業集聚和企業研發投入水平進而影響就業水平,因此本研究將工業集聚和企業研發投入設為中介變量,選用中介效應模型進行檢驗。中介效應模型如下所示:

3.2 指標選取與數據來源

3.2.1 被解釋變量 本研究的被解釋變量為就業(L),因此采用各地區規模以上工業就業人數衡量。

3.2.2 核心解釋變量 本研究的核心解釋變量為環境規制(ER),當前學界對環境規制指標的測度并沒有一個統一的標準,現有的環境規制測量方法主要包括基于污染治理投入、污染物排放、綜合評價、自然試驗和替代指標的衡量方法[25]。這幾類指標均存在一定程度的不足,因此在考慮數據可獲得性的基礎上,本研究選用環境污染治理投資與GDP之比作為環境規制的衡量指標。該指標是文獻中常用的衡量環境規制的指標,指標越大說明環境規制越強。

3.2.3 中介變量 本研究將工業集聚(IA)和企業研發投入(RD)設為中介變量。當前測量工業集聚的指標主要有行業集中度、赫芬達爾指數和區位熵指數法等,相比于其他指數,區位熵指數更能體現出工業的空間集聚情況,因此選用區位熵指數法來衡量工業集聚水平,即工業集聚水平=(地區工業增加值/地區GDP)/(全國工業增加值/全國GDP)。企業研發的衡量一般從經費投入或人員投入方面進行測度,本研究采用規模以上工業企業研究與試驗發展(R&D)內部支出占主營業務收入之比來衡量。

3.2.4 控制變量 本研究在借鑒現有研究的基礎上,選取以下6個控制變量,包括:(1)經濟發展水(pcGDP),采用地區人均GDP來衡量;(2)進出口水平(port),采用地區進出口總額與GDP之比來衡量;(3)地區受教育水平(edu),用在校大學生人數與地區常住人口之比來衡量;(4)工業工資水平(salary),采用城鎮單位工業工資水平來衡量;(5)工業利潤率(profit),采用工業利潤總額與工業總資產之比來衡量;(6)工業規模(scale),采用工業總資產與工業企業數來衡量。

3.2.5 數據來源及處理 本研究采用2007—2017年30個省份的數據作為樣本進行分析,西藏、香港、澳門和臺灣等地區由于數據缺失嚴重,因此將其剔除。本研究的數據來源于《中國統計年鑒》《中國工業統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國環境年鑒》《中國科技統計年鑒》和各省、直轄市和自治區的統計年鑒。本研究采用GDP平減指數和消費者價格指數對價格進行平減。為了避免異方差問題,對所有變量進行對數化處理。

4 實證分析

4.1 基礎檢驗結果

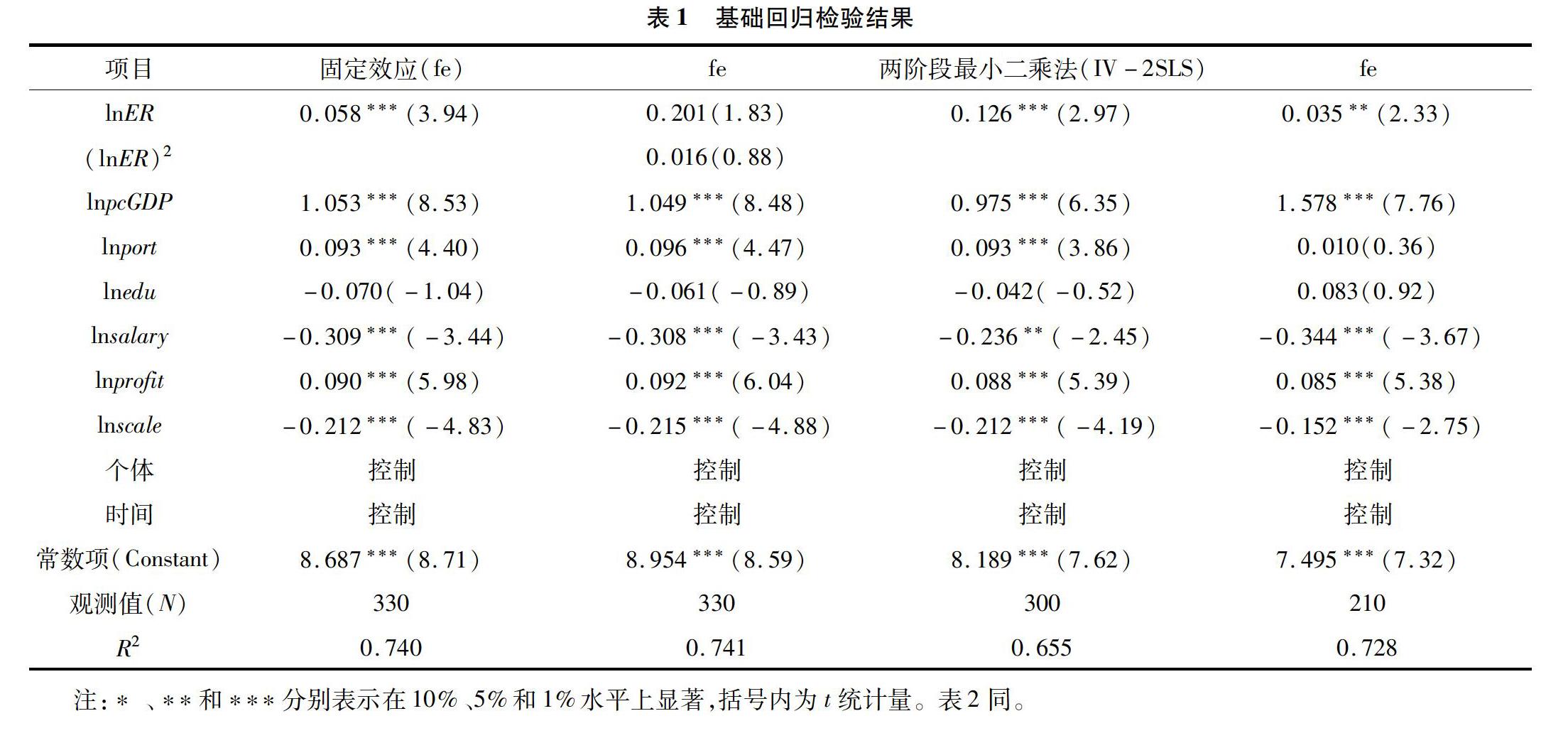

在回歸前,本研究通過豪斯曼檢驗選用固定效應模型進行回歸,模型(1)回歸結果如表1中的第1列所示;同時考慮到現有環境規制與就業可能呈現出非線性關系,因此本研究在模型(1)中加入環境規制的平方項進行回歸,結果如表1中第2列所示;為避免內生性問題,本研究選取滯后1期的環境規制作為工具變量進行回歸,結果如表1中第3列所示;因為本研究選取的是規模以上工業的樣本數據,其統計口徑發生一次變化,2007—2010年規模以上工業指主營收入在500萬元以上的工業企業,2011年開始指主營收入在2 000萬元以上的工業企業,因此本研究采用2011—2017年的數據再次進行回歸,保證回歸穩健性,結果如表1第4列所示。

從表1的第1列可以看出,環境規制對就業的影響系數為0.058,且在1%水平顯著,環境規制的增強將促進工業就業的增加,環境治理與就業增長的雙重紅利在我國可以實現,假說一得到驗證。從控制變量方面來看,經濟發展水平的影響系數顯著為正,可能是因為處于地區經濟發展水平高的地區的人們生活水平較高,消費需求較大,使工業企業保持較高的產出水平,因此需要較多的勞動力;進出口的影響系數顯著為正,因為我國為制造業大國,工業產品進出口占據較大份額,進出口越多,工業企業產出越大,對勞動力需求越大;教育水平影響系數不顯著,可能是因為當前大部分工業勞動仍然以體力勞動為主,對受教育程度要求不高,因此教育水平對工業就業影響不顯著;工業工資的影響系數顯著為負,因為工業工資水平越高,表明企業雇傭相同數量勞動力的成本越大,因此企業會減少雇傭勞動力,選擇用資本或技術進行替代;工業利潤率的影響系數顯著為正,工業企業的利潤率越高,表明企業在市場上的競爭力越強,有能力擴大規模進而占領更多的市場,導致對勞動力的需求加大;工業規模的影響系數顯著為負,工業規模越大,企業擁有的資本較多、技術更加先進,會對就業產生擠出效應。

在模型中加入環境規制平方項后,如表1中第2列所示,環境規制平方項[(lnER)2]并不顯著,可能是因為當前環境規制對工業就業的影響以正向的要素替代效應為主,即雇傭更多勞動來替代污染要素。負向的規模效應,即選擇降低生產規模的力度并不大,隨著環境規制的緩慢增強,企業生產的生產成本也隨之增長,相比于一直降低生產規模,企業可能更傾向于雇傭勞動進行污染治理或者直接革新生產技術,畢竟市場上企業競爭激烈,企業須要穩住生產規模以保持自己的市場份額。并且地方政府也需要企業維持其生產規模,保證地區GDP和就業穩定,會對企業提供稅收優惠和政策補償。當以滯后1期的環境規制作為工具變量進行回歸,如表1中第3列所示,發現環境規制(lnER)的系數仍然顯著為正,環境規制有利于促進就業。最后選擇新的時間段進行回歸后,如第4列所示,環境規制(lnER)的系數為0.035,在5%的水平上顯著,環境規制的提高的確增加了工業就業。

4.2 中介效應檢驗

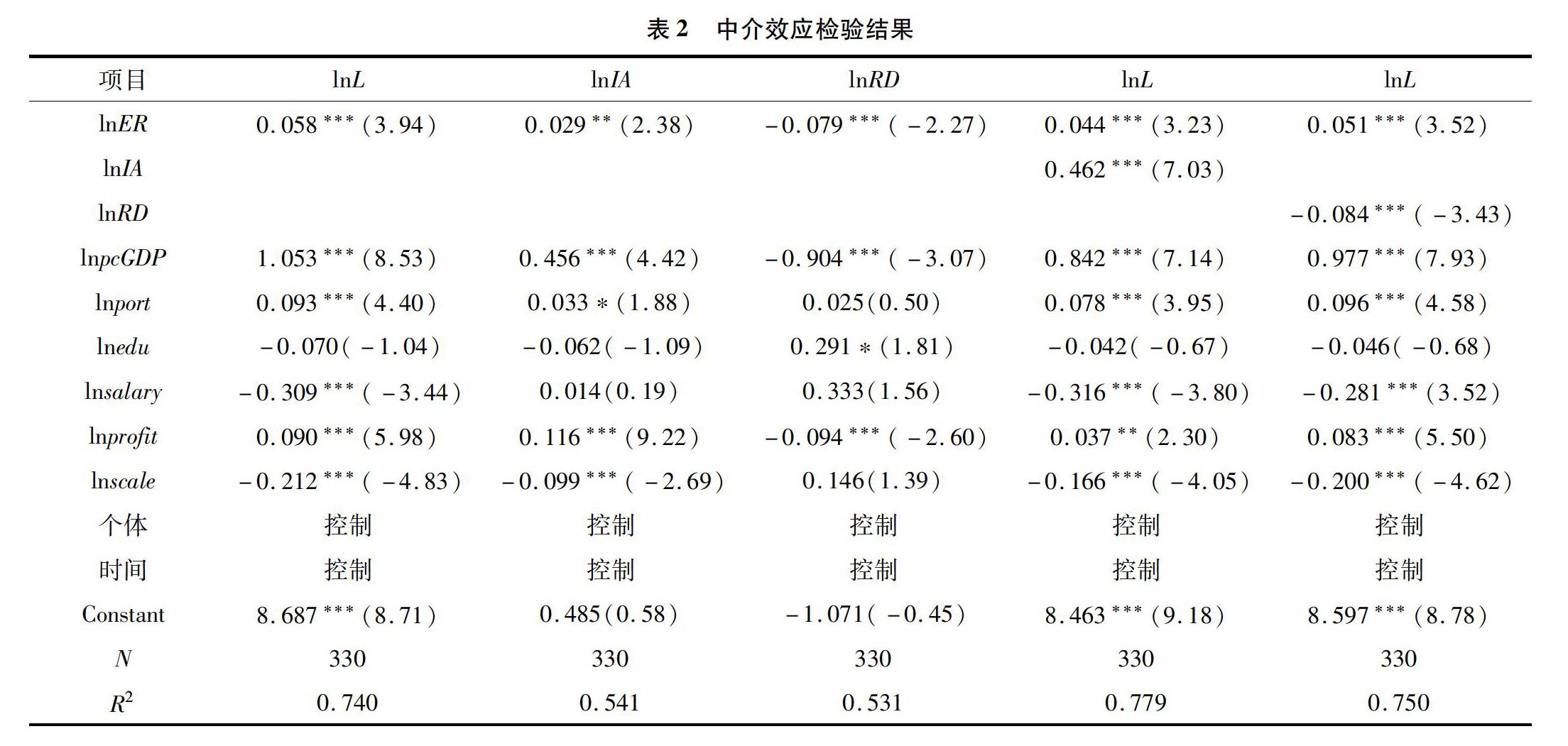

根據理論分析,環境規制直接對就業產生影響的同時,還會通過影響工業集聚水平和企業研發投入水平影響就業,通過對模型(2)和模型(3)進行回歸得到中介效應檢驗結果,具體如表2所示。

從工業集聚來看,環境規制對工業集聚的影響系數為0.029,在5%的水平上顯著,而工業集聚對就業的影響影響系數為0.462,在1%的水平上顯著,說明環境規制的增強將促進地區工業集聚,并進而促進地區工業就業的增長,與理論分析相符,假說二得證。環境規制促進了工業集聚,而集聚經濟降低了運輸成本、基礎設施建設成本和勞動力搜尋成本,使得企業可以共用治污設施,促使治污規模效應的顯現,降低了企業減排成本。同時工業集聚可以帶來技術溢出和信息共享等外部經濟效應,彌補了環境規制所帶來的成本增加等不利影響,進而吸引更多企業進駐,而工業的集聚為地區提供了更多的就業崗位,帶動了當地就業。

從企業研發來看,環境規制對企業研發的影響系數為-0.079,在1%水平上顯著,而企業研發對就業的影響系數為-0.084,在1%的水平上顯著,說明環境規制的增強降低了企業研發投入水平,而企業研發投入的降低反而增加了就業。因為企業研發投入增加會使企業生產成本增加,促使企業降低生產規模,而研發投入相對較少的企業,會將資金轉向雇傭勞動替代污染要素,甚至用于擴大生產規模增加市場份額,另外相比于自身研發,企業可能更偏向于引進生產技術,去除自身研發失敗的風險,因此反而會增加就業,假說三得證。

5 結論和政策建議

本研究分析了環境規制對就業的影響,并且進行了中介效應檢驗,結果表明:(1)環境規制促進了就業,環境治理和就業增加的雙重紅利假說在我國可以實現;(2)環境規制除直接對就業產生影響外,還會通過提高工業集聚水平間接增加就業,以及降低企業研發投入水平間接增加就業。

根據研究結果,本研究提出以下政策建議:(1)環境規制的增強有利于促進工業就業,但不能盲目地增加環境規制強度,應因地制宜選擇合適的環境規制措施,在改善環境的同時增加就業。(2)政府應根據地方資源稟賦和區位規劃,通過制定政策吸引工業企業集聚,積極引導工業企業合理布局和有序集聚,發揮集聚的正外部性,降低集聚地區工業企業污染治理成本,真正實現雙重紅利;(3)當前我國經濟仍然依賴高能耗、高污染產業,政府應采取措施促進工業綠色技術創新,如加大對企業綠色創新的補助,積極引導企業從依靠資源和成本優勢逐步向依靠綠色技術創新轉化,提高資源配置效率,促進地區產業結構轉型升級。

參考文獻:

[1]Goodstein E. Jobs and the environment:an overview[J]. Environmental Management,1996,20(3):313-321.

[2]Greenstone M. The impacts of environmental regulations on industrial activity:evidence from the 1970 and 1977 clean air act amendments and the census of manufactures[J]. Journal of Political Economy,2002,110(6):1175-1219.

[3]Walker W R. Environmental regulation and labor reallocation:evidence from the clean air act[J]. American Economic Review,2011,101(3):442-447.

[4]蔣 勇. 地方政府競爭、環境規制與就業效應——基于省際空間杜賓模型的分析[J]. 財經論叢,2017(11):104-112.

[5]張先鋒,王 瑞,張慶彩. 環境規制、產業變動的雙重效應與就業[J]. 經濟經緯,2015,32(4):67-72.

[6]郭啟光,王 薇. 環境規制的治污效應與就業效應:“權衡”還是“雙贏”——基于規制內生性視角的分析[J]. 產經評論,2018,9(2):116-127.

[7]Jaffe A B,Peterson S R,Portney P R,et al. Environmental regulation and the competitiveness of U.S. manufacturing:what does the evidence tell us?[J]. Journal of Economic Literature,1995,33(1):132-163.

[8]Bezdek R H,Wendling R M,Diperna P. Environmental protection,the economy,and jobs:national and regional analyses.[J]. Journal of Environmental Management,2008,86(1):63.

[9]Belova A,Gray W B,Linn J,et al. Environmental regulation and

industry employment:a reassessment[J]. SSRN Electronic Journal,2013,30(2):1-6.

[10]趙連閣,鐘 搏,王學淵. 工業污染治理投資的地區就業效應研究[J]. 中國工業經濟,2014(5):70-82.

[11]李 斌,詹凱云,胡志高. 環境規制與就業真的能實現“雙重紅利”嗎?——基于我國“兩控區”政策的實證研究[J]. 產業經濟研究,2019(1):113-126.

[12]蔣 勇,楊 巧. 分權視角下環境規制競爭對就業的影響——基于省際空間面板模型的分析[J]. 大連理工大學學報(社會科學版),2019,40(6):57-65.

[13]王 勇,施美程,李建民. 環境規制對就業的影響——基于中國工業行業面板數據的分析[J]. 中國人口科學,2013(3):54-64,127.

[14]李夢潔. 環境規制、行業異質性與就業效應——基于工業行業面板數據的經驗分析[J]. 人口與經濟,2016(1):66-77.

[15]閆文娟,郭樹龍,史亞東. 環境規制、產業結構升級與就業效應:線性還是非線性?[J]. 經濟科學,2012(6):23-32.

[16]崔立志,常繼發. 環境規制對就業影響的門檻效應[J]. 軟科學,2018,32(8):20-23,48.

[17]張 娟,惠 寧. 資源型城市環境規制的就業效應及其門限特征分析[J]. 人文雜志,2016(11):46-53.

[18]崔廣慧,姜英兵. 環保產業政策支持對勞動力需求的影響研究——基于重污染上市公司的經驗證據[J]. 產業經濟研究,2019(1):99-112.

[19]趙領娣,吳 棟. 環境規制、產業結構調整與中國城市就業[J]. 中國海洋大學學報(社會科學版),2017(6):56-64.

[20]婁昌龍,冉茂盛. 環境規制對行業就業的影響研究[J]. 重慶大學學報(社會科學版),2016,22(3):44-52.

[21]李珊珊. 環境規制對異質性勞動力就業的影響——基于省級動態面板數據的分析[J]. 中國人口·資源與環境,2015,25(8):135-143.

[22]朱金生,李 蝶. 技術創新是實現環境保護與就業增長“雙重紅利”的有效途徑嗎?——基于中國34個工業細分行業中介效應模型的實證檢驗[J]. 中國軟科學,2019(8):1-13.

[23]閆文娟,郭樹龍. 中國環境規制如何影響了就業——基于中介效應模型的實證研究[J]. 財經論叢,2016(10):105-112.

[24]丁 斐,莊貴陽,劉 東. 環境規制、工業集聚與城市碳排放強度——基于全國282個地級市面板數據的實證分析[J]. 中國地質大學學報(社會科學版),2020,20(3):90-104.

[25]王 勇,李建民. 環境規制強度衡量的主要方法、潛在問題及其修正[J]. 財經論叢,2015(5):98-106.