高校播音與主持專業聲樂教學

王文娟

摘 要:聲樂課程是播音與主持專業的基礎課程之一,在現有的基礎上完善播音與主持專業的聲樂課,激發學生的聲音潛力,培養其更具特點的音色,促進學生個人音樂素養的提高,使學生具備一專多能的能力,培養其綜合能力具有重要意義。文章以廣東白云學院播音與主持專業為例,闡述聲樂教學方面的一些經驗和思考。

關鍵詞:播音與主持專業;基本樂理;聲樂演唱;音樂鑒賞

聲樂課程對于非聲樂專業的學生來說,更多的是對聲音的審美辨別和鑒賞。而對于播音與主持專業的學生來說,聲樂課程作為專業基礎課程,不僅僅關于審美辨別和鑒賞,更多的是以科學的發聲技巧訓練為基礎,輔以簡單的基本樂理知識和視唱訓練,通過學唱和欣賞簡單的聲樂作品,提高聲樂演唱的綜合能力與藝術表演的感染力。聲樂課程對播音與主持專業學生的個人業務能力和藝術修養的提升具有重要的支撐作用,是播音與主持專業一門重要的基礎課程。筆者所在的廣東白云學院招收的播音與主持專業的學生,畢業后大多數從事的是與語言有關的職業,例如電視臺主持人、電臺主持人、婚慶主持人、演員、配音演員、事業單位文化傳播者等與語言藝術相關的職業。聲樂課程的學習對于語言文化傳播來說尤為重要。培養復合型人才,讓學生在今后的職業生涯中更加全面且得心應手地處理問題成為高校教育工作不斷探索的課題。播音與主持專業的學生大部分都是廣東本地生源,在音樂方面并沒有扎實的基礎,多數學生在進校前為了應付藝術考試中的才藝展示,都是臨時抱佛腳進行聲樂演唱的練習,其音樂素養和個人音樂潛能并不能和聲樂專業的學生相比。因此,教師在授課過程中要考慮到學生基礎薄弱這一特點,再加上師資、課時、班級人數等方面的限制,授課有很大的局限性。因此,如何在有限的條件下,讓聲樂教學更具特色,達到良好的效果,是筆者一直探索和思考的問題。白云學院播音與主持專業的聲樂課程,經過初步改革,開設時長設為一年,共64個課時(每課時45分鐘),授課師生比例為1∶32。筆者經過有限的教學實踐,在教學內容的選擇上有了如下的經驗和思考。

對于聲樂課程的教材選擇,筆者并沒有固定于某一本教材,而是根據教學對象及其他諸方面因素在教學內容上進行充分考慮,從四個方面進行安排,即基本樂理知識、簡易視唱、聲樂演唱、音樂作品鑒賞。

一、基本樂理知識

基本的樂理知識在聲樂課程的教學過程中非常重要,如同我們學習漢字一定要掌握漢語拼音。播音與主持專業的學生大部分并沒有接受過系統的基本樂理知識的訓練,甚至可以說是零基礎。因此,在授課內容的選擇上一定要考慮學生的實際情況,以及內容是否有益于之后的聲樂學習,在授課比例上一定要考慮大班授課的特點。教學內容的選擇以聲樂訓練中所涉及的簡單且基本的樂理知識(以簡譜為主)為準,例如七個基本音符、休止符、常用的音樂記號、音樂術語等。對于部分沒有講到的樂理知識,在之后的學習中可結合視唱、聲樂曲目等進行講解。

二、簡易視唱

視唱訓練也是聲樂訓練的基礎,視唱的訓練要和部分樂理知識相結合進行,例如樂理知識中的小節線、節拍、節奏、調式,包括一些表情符號、反復記號等。視唱內容可以在之后學唱的歌曲、當下傳唱的歌曲旋律片段中截取,由簡到難,循序漸進。教師在講授的前期一定要精準關注每個學生,打下良好的基礎在之后的教學中會達到事半功倍的效果,一定要有耐心。

三、聲樂演唱

聲樂是一門實踐性、技能性非常強的學科,是用科學規范的發聲方法演唱歌曲,用歌聲傳遞情感、表達意境的藝術形式。聲樂演唱是播音與主持專業聲樂課堂最重要的一部分教學內容,也是課時分配比例最大的一部分內容。這部分的課程目標主要在于改善學生自身音質,美化音色,擴展個人的音域,提高個人聲樂演唱的綜合能力,并通過對聲樂作品的演繹,增進學生對音樂作品的理解和感悟,提高個人藝術素養。聲樂演唱的教學主要從三個部分展開。

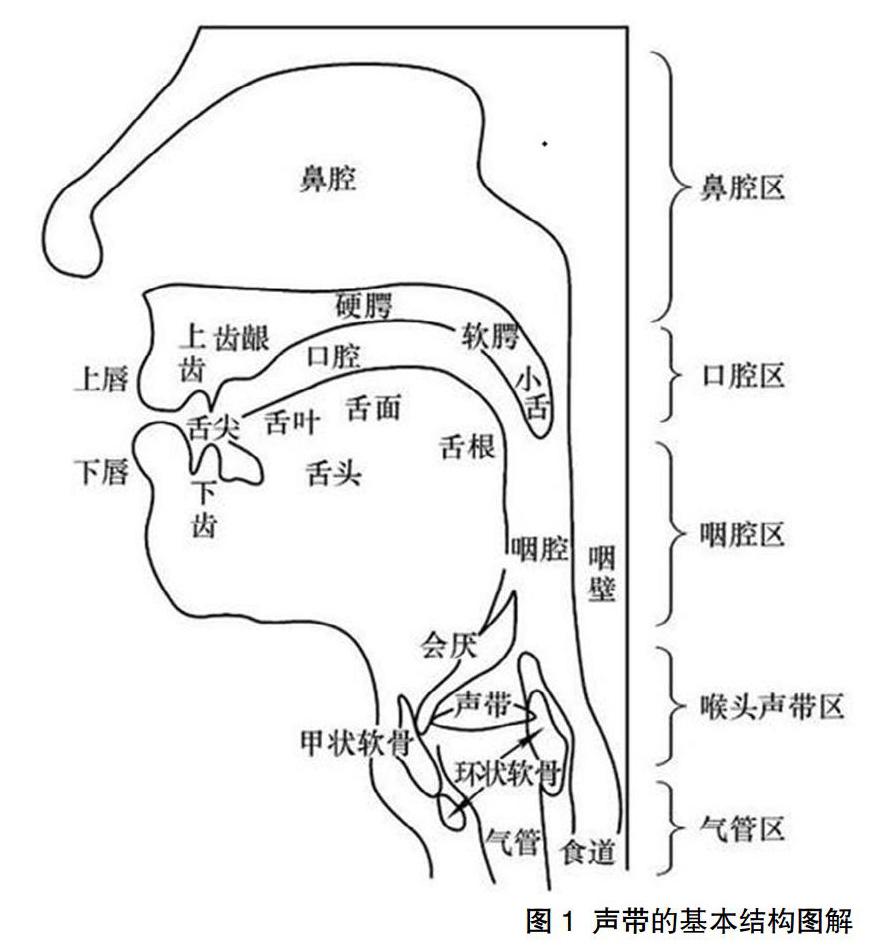

第一,基礎發聲訓練,氣息是歌唱的基石,在開始的訓練中要讓學生區分歌唱呼吸的三種類型和特點:胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹式聯合呼吸。三種呼吸方式的區分有助于學生對之后的聲樂演唱、朗誦、配音等藝術形式的把握。讓學生在音階練習中感受氣息的支撐和流動,有利于他們保持氣息。向學生展示聲帶的基本結構圖解(圖1),使他們了解生理結構的特點,從而在接下來的練習中清晰地思考身體的哪些部分在起作用。高位置是歌唱發音時的聲音效果,需要發聲器官和歌唱機能的協調及配合,教師在授課時要讓學生區別“說話”位置(共鳴)和“歌唱”位置(共鳴)以及共鳴腔體的作用等。基礎發聲練習要在授課過程中根據每次的教學結果不斷地調整,以求達到最好的效果。

第二,聲樂作品的演唱,語感和樂感是以歌者對具體聲樂作品本身的理解為依據的,是以對聲樂作品的詞語感受和音樂感受為基礎的。教師可引導歌者準確掌握音準、節奏、速度、韻律、情感,烘托音樂氣氛、展示意境,豐富其自身的想象力,讓演唱的歌曲更具感染力。因此聲樂演唱中的語言練習(聲母、韻母、聲調)、依字行腔中語調的處理、聲樂語調的輕重強弱、說唱練習、歌曲的完整表演與藝術處理(即歌者的二度創作)等就顯得尤為重要。

第三,聲樂練習曲目的選擇,對于聲樂曲目的選擇,教師的思維模式一定不能固化,不能完全照搬聲樂專業的曲目訓練模式,要根據播音生的特點、課時的安排、集體上課情況等進行選擇,并依據教學過程中的活動(如學校表演活動、非專業比賽活動等)進行調整。經典的老歌以及極具傳播性的通俗歌曲,甚至一些二、三聲部的歌曲都可以作為教學曲目庫中的內容,如果有條件,教師可自行編寫一些簡單易唱的歌曲。

四、音樂作品鑒賞( 以聲樂作品為主 )

音樂作品的鑒賞是聲樂演唱學習的延展,了解作品、欣賞作品、思考作品才能讓學生更好地進行聲樂作品的二度創作。音樂鑒賞不僅僅是簡單地聽一聽音樂,更重要的是聽之前的了解和聽之后的思考。欣賞內容的選擇一定要多元化,條件允許還可以進行簡單的學唱和角色扮演。選擇的內容可以是民歌(山歌、小調、號子等),戲曲(包括粵劇、京劇、越劇、滬劇、京韻大鼓等),西方聲樂作品(藝術歌曲、歌劇等),如果有條件還可以選擇一些聲樂作品器樂化的樂曲。音樂作品的欣賞在于了解音樂作品的作者、創作背景、作品立意。讓學生拓展音樂知識,全面地了解音樂作品,可以提高音樂鑒賞的能力,認識音樂給世界帶來的改變。欣賞的目的是聽與思的結合。藝術的美與力量在于它永遠不是統一化或機械化的,它是人類的交流,音樂鑒賞就是對聽到的音樂作品產生感悟,引發對于生活新的熱情以及對于生命的思考。

聲樂課程除去課堂內的學習,課與課之間的融合也是非常重要的。在課程開授前可以與其他課程的教師探討如何把相關的課程結合起來,例如形體課音樂的選擇、語音基礎課內容的選擇、表演課訓練片段的選擇、配音課語音節奏的訓練等,同時讓學生參與進來,把這些課程綜合后以新的方式、方法展現。

播音與主持專業的聲樂課相比聲樂專業,既有相同又有不同,要讓每一個學生參與進來,深入淺出學習聲樂專業內容,在有限的條件下盡可能最大化地讓學生受到專業的、全面的訓練。讓學生以音符為羽,旋律為風,發展共性中的個性特點,促使其德智體美勞全面發展,為將來的就業打好堅實的基礎。

參考文獻:

[1]中央戲劇學院表演系聲樂教研室.聲樂表演基礎教程[M].北京:中國戲劇出版社,2011.

[2]王璐,吳潔茹.新編播音員主持人語音發生手冊[M].北京:中國國際廣播出版社,2007.

[3]沈湘.聲樂教學藝術[M].上海:上海音樂出版社,1999.

[4]上海市音樂公共課教材編訂小組.大學音樂欣賞[M].上海:上海音樂學院出版社,2011.

作者單位:

廣東白云學院傳媒學院