創意設計 靈活運用 以實驗搭建物理教與學的新橋梁

林坤水

摘? ?要:面對物理教學中的難點痛點,教師們常常把實驗演示作為解決問題的好辦法。從一個新的視角來挖掘物理實驗的妙用,結合實際教學經驗和具體案例,就何時運用實驗以及如何運用實驗來突破教學重難點、激發學生物理學習的自主性進行探析。

關鍵詞:物理教學;實驗;物理規律

著名學者呂叔湘曾經說過:“教學,就是教學生學,主要不是把現成的知識教給學生,而是把學習的方法教給學生,這樣學生就可以受用一輩子 [ 1 ]。”誠哉斯言,在中學物理學習過程中,如果學生能夠掌握適當的方法,物理學習將會變得事半功倍;而在教師的授課過程當中,如果運用適當的方法,也能夠讓物理教學中的很多難題迎刃而解。

在實際物理教學中,一些物理規律、物理概念比較抽象深奧、晦澀難懂,成為學生們學習中難啃的硬骨頭。在教學互動中學生常常表示,這些原理規律太晦澀高深了,記不住,更無法理解。面對這個攔路虎,筆者在長期的教學實踐中,琢磨出了一套行之有效的方法:運用小實驗發揮大作用,幫助學生們學習、理解、掌握并鞏固物理知識,激發他們的物理學習興趣,調動參與熱情,培養物理思維,真正做到學有所得、學有所悟、學以致用。

實驗,是科學研究的基本方法之一。在中學物理教學中,除了最常見的利用實驗直接呈現自然現象、性質、規律之外,實驗還有很多妙用。因此,什么時候需要用到實驗教學、如何運用物理實驗來有效提升課堂教學效果便成為值得探討的重點話題。作為一名物理教師,不能僅僅停留在按部就班地操作實驗,而更要做到靈活地設計實驗、運用實驗,讓物理實驗創新化,在不同的物理教學場景中發揮其不同的作用。

下面結合一些物理實際教學過程中的案例來談一談物理實驗在提升教學質量的過程中應該何時運用以及如何運用的小技巧。

1? 形象作圖,實驗為輔,物理不再“無理”

1.1? 通過作圖讓物理規律形象化

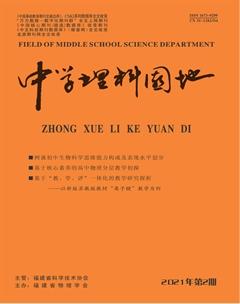

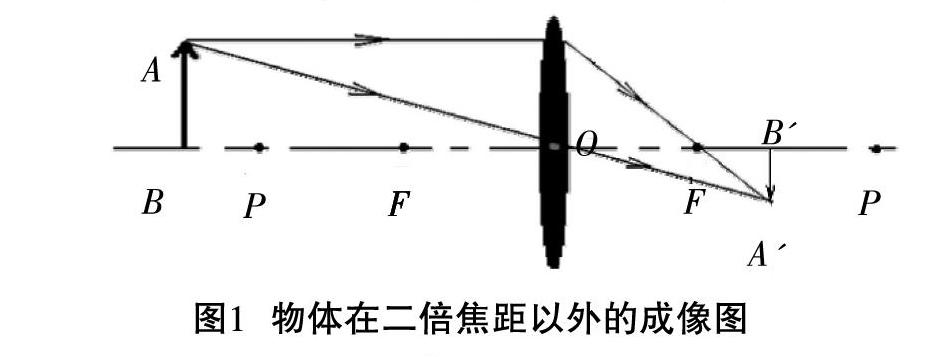

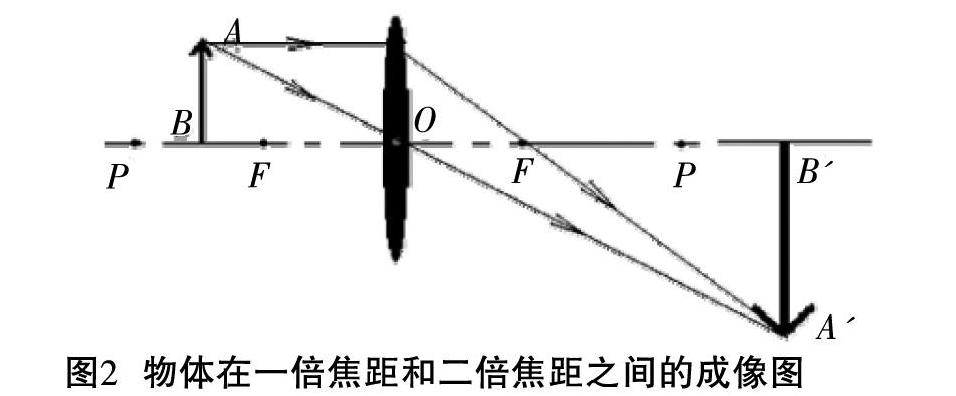

在八年級物理學習過程中,凸透鏡成像規律常常成為學生們難啃的一塊硬骨頭:當物體位于凸透鏡的二倍焦距之外,成倒立、縮小的實像,像在一倍焦距和二倍焦距之間;當物體位于凸透鏡的一倍焦距與二倍焦距之間,成倒立、放大的實像,像在二倍焦距之外;當物體位于一倍焦距之內,成正立、放大的虛像,像與物體同側。

這些規律原理枯燥乏味,讓人忘了又背,背了又忘。因此筆者在課堂教學過程中,常常會在黑板上給學生們演示凸透鏡成像規律的光路圖,并帶著學生一起動手來畫。如圖1、2、3所示,通過將這些枯燥的規律文字轉化為生動形象的成像圖,讓學生們的記憶變得簡單。

1.2? 借助實驗讓物理作圖更輕松

生動形象的光路圖能夠讓學生們的記憶效率大大提高,然而,要想讓學生們真正學會物理、懂得物理、愛上物理,僅僅記得住是不夠的。對于物理知識,最好的掌握程度是不僅要知其然,更要知其所以然。同時,學生們在作圖過程中也時不時會產生各種各樣的疑問:這些光線是怎么畫出來的呢?光線的走勢為什么是這樣偏轉的呢?為什么是偏轉這個角度呢?這個時候便是物理實驗派上用場的絕佳時機。借助一些實驗來展示凸透鏡作用下光線的形成規律,讓學生充分理解光路圖是怎樣“煉”成的。

如圖4、5、6所示,三束特殊光線穿過凸透鏡后形成了不同的走向:(1)過光心的光線傳播方向不變;(2)平行于主光軸的光線經凸透鏡折射后通過焦點;(3)通過焦點的光線經凸透鏡折射后平行于主光軸。

借助這些小實驗,學生很快就明白光路圖的光線應該怎么畫了,凸透鏡成像規律記不住、搞不懂的教學問題也迎刃而解。實驗的輔助不僅讓學生們很好地掌握了凸透鏡成像規律這類比較復雜的知識點,更在潛移默化中讓他們掌握了物理學習過程中的一個好方法——實驗+作圖。擁有物理學習中的這把“金鑰匙”,能夠讓學生舉一反三,融會貫通,在今后的規律原理學習中事半功倍,更能為他們今后學習其他更難的模塊知識打下良好的基礎。

2? 化繁為簡,妙用工具,原理也很有趣

物理學中有一些概念和原理比較抽象,這對于剛剛接觸物理學習的學生來說難以理解。例如,學生一開始對 “大氣壓”這個概念疑惑不解,空氣那么輕盈,又怎么會產生壓強呢?這時,物理實驗就能很好地幫助學生體會宏觀抽象的物理概念。

然而,教科書上關于大氣壓的物理實驗過于復雜,可操作性不強。在傳統的證明大氣壓存在的馬德堡半球實驗中,需要用到黃銅半球殼、橡皮圈等材料,還要把半球殼灌滿水后合并在一起,再把水全部抽出形成真空,并用十六匹馬來進行驗證。這一系列操作對于成本、時間、場地等多方面都具有很高的要求,在實際教學過程中往往難以實現。因此,在實際的物理課堂中將這個復雜的實驗簡單化,運用生活中大家都很熟悉的物件——塑料掛鉤來替代黃銅半球殼進行實驗演示,具有異曲同工之妙,不僅節能環保簡便,還能讓學生們真真切切地感受到大氣壓強的作用。

再比如“浮力”這個物理概念,看不見摸不著,學生們也不容易真正理解什么叫做液體對物體向上和向下的壓力差。于是,在教學的過程中就會舉一些生活中的例子,比如夏天在泳池游泳、船在河上、海上航行等,讓學生更好地體會浮力與物體之間的關系。

除此之外,還利用生活中最常見的乒乓球和礦泉水瓶作為道具,設計了一個簡單的實驗來證實浮力產生的原因,如圖7所示:取一個礦泉水瓶,去掉礦泉水瓶底并使其倒立,將兩個乒乓球放入其中,加入水之后,將觀察到乒乓球一個上浮,另一個沉在瓶口。通過這個小實驗,學生一下子就明白了為什么當物體與容器底面密切接觸(或物體的底面沒有接觸到液體)時物體不受浮力這個道理,輕松地掌握了浮力的成因。

心理學表明,學生的學習活動和智能結構的形成不是一個被動的單向接收過程,而是一個以已有知識和經驗為基礎的積極主動多項組合的構建過程。因此,在物理實驗過程中,教師可以借助一些生活實際場景,依托學生現有的生活經驗來有效地簡化實驗,進而潛移默化地引導學生投入物理問題的思考,培養物理思維,搭建物理知識思考的邏輯體系。大道至簡,通過將復雜的實驗簡單化、生活化,妙用生活中的一些小道具,不僅能夠讓學生們親身體驗物理概念規律的發現過程,讓他們印象深刻,更能讓這些原理規律走下神壇,不再高深莫測,有效地拉近了學生和物理知識的距離。

3? 巧妙設計,靈活運用,創新教學模式

實驗貴在巧思。一個好的實驗設計,既能夠展現一些最基本的物理知識,又能夠與物理作圖巧妙結合,幫助學生更好地記憶物理規律,還可以根據現實生活當中的具體場景、具體需求,對實驗進行不同程度的簡化,在做到環保高效的同時讓學生更好地理解物理知識。

俗話說:“好鋼就要用在刀刃上”。物理實驗雖然不是學習中的萬金油,但在遇到宏觀抽象的物理概念以及復雜難記的物理規律原理時能大顯身手,讓物理課堂教學變得高效而有趣。同時,物理實驗的設計也是一門學問:當實驗與作圖相結合時,往往能碰撞出思維的火花,幫助學生理解重、難點問題;面對傳統的多流程實驗時,需要教師借助生活中的常見物品進行設計的簡化,引導學生在生活經驗的基礎上共同優化實驗,體驗操作過程。除此之外,在實驗形式上也可以與時俱進不斷創新。例如,教師可以根據實驗內容需要組織分組實驗,在達成教學目的的同時,還能培養學生的團隊協作能力;根據實驗難易程度有針對性地采用翻轉課堂的教學模式,鼓勵學生在課下進行部分實驗內容的學習,能夠讓教師在課堂上把時間更多集中到學生不理解的重、難點環節,在引導學生自主學習的同時提高物理課堂的效率[ 2 ]。

結合日常教學的具體案例,不斷反思和審視如何把物理實驗做得更好,不斷探究何時需要實驗、如何設計并運用實驗,是對新課標背景下物理教與學的一種創新式探索,也是對中學物理教師教學素養的新要求;是助推學生培養物理學科核心素養的新機遇,更帶來了素質教育發展趨勢下物理教學模式的新啟示。

物理教學模式的不斷升級創新,其本質依然離不開物理教學的核心目的,即培育學生的物理核心素養。物理核心素養主要包括物理觀念、科學思維、實驗探索等,它是學生在學習中逐步形成的內化的帶有物理學科特性的能力品質,基于此,學生能夠在學習探究中從定性和定量兩個維度進行科學推理、找出規律、形成結論[ 3 ]。

當下,物理核心素養培育的體系與物理實驗的意義不謀而合,也為物理實驗教學指出了一個更為清晰的方向:正所謂“授人以魚,不如授人以漁”,在物理教學過程中,不能僅僅停留在做實驗的表面,而要去體悟物理現象背后的深刻規律。作為一名物理教師,不是簡單地去給學生示范操作,擺弄一下儀器,而是要當一個引導者、領路人,帶著學生親身去感受、去記錄、去思考、去發現;不是簡單地走過場,搞形式,而是結合不同的物理知識、不同的物理教學需求、不同的物理場景,因地制宜、因時制宜地設計實驗,運用實驗,完善實驗,讓物理實驗的作用最大化。通過一個個小小的實驗,不但解決了物理教學中的難題,而且讓物理教學走出了傳統的“傳道授業解惑”的育人模式,轉變為在實驗當中激勵學生去發現,引導學生去研究,組織學生去探索,形成一種沉浸式的物理教與學的體驗。只有這樣,才能夠真正解放學生的手,讓他們多操作,解放學生的腦,讓他們多思考,讓學生真正享有物理學習的主動權,從“要我學物理”,變為“我要學物理”,從“學會物理”變為“會學物理、學好物理”。

參考文獻:

[1] 呂叔湘.《葉圣陶語文教育論集》序[M]//葉圣陶.葉圣陶語文教育論集.北京:教育科學出版社,1980.

[2] 龔志芳.試論初中物理實驗教學方法的創新思路[J].課程教育研究,2019(25):190.

[3] 楊永和.立足物理實驗教學? 落實學科核心素養[J].中小學實驗與裝備,2017,27(5):13-16.