面向工程教育專業(yè)認(rèn)證的 “學(xué)科競賽”課程教學(xué)模式探究與實施

張爭艷 戴士杰 張建輝

摘? ? 要:工程教育專業(yè)認(rèn)證注重學(xué)生解決復(fù)雜工程問題的培養(yǎng),是高等教育內(nèi)涵式發(fā)展的重要抓手。科技競賽過程中,參與者將完成創(chuàng)意提出、科技作品制作、答辯等各個環(huán)節(jié),個人的綜合能力和綜合技能將得到極大的鍛煉和提高。“學(xué)科競賽”課程是全員參與科技競賽全周期的重要保障,使學(xué)生在課程整個過程中能夠進行聯(lián)系實際的工程作品創(chuàng)新,提高學(xué)生創(chuàng)新應(yīng)用能力、工程系統(tǒng)實踐能力、解決復(fù)雜工程問題能力以及動手實踐能力。

關(guān)鍵詞:工程教育專業(yè)認(rèn)證;“學(xué)科競賽”;復(fù)雜工程問題

中圖分類號:G642? ? ? 文獻標(biāo)識碼:A? ? ? 文章編號:1002-4107(2021)07-0086-03

2012年,黨的十八大提出,推動高等教育內(nèi)涵式發(fā)

展;2017年,黨的十九大明確要求,實現(xiàn)高等教育內(nèi)涵式發(fā)展;2018年,中央文件確定,發(fā)展新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科、新文科。當(dāng)前的中國高等教育已經(jīng)邁開“掀起質(zhì)量革命,建設(shè)質(zhì)量中國”的步伐,從規(guī)模擴張走向內(nèi)涵式發(fā)展,著力建設(shè)一流本科教育[1]。

一流的本科教育要求學(xué)生具備一流的能力:優(yōu)秀的分析能力、實踐能力、創(chuàng)造力、溝通能力、商業(yè)和管理知識、領(lǐng)導(dǎo)力、道德水準(zhǔn)、專業(yè)素養(yǎng)、終身學(xué)習(xí);一流的本科教育要求學(xué)生掌握一流的技能:社會技能、系統(tǒng)技能、解決復(fù)雜工程問題的技能、資源管理技能、技術(shù)技能等復(fù)合交叉技能[2-3]。

在解決復(fù)雜工程問題方面,鄒光明構(gòu)建了面向解決復(fù)雜工程問題的機械工程專業(yè)實踐教學(xué)體系[4];席景科從工程背景支撐、技術(shù)方案設(shè)計、教師指導(dǎo)等幾個方面闡述了如何設(shè)計實踐教學(xué)案例,以此培養(yǎng)學(xué)生解決計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)復(fù)雜工程問題的能力[5];李睿提出面向工程問題培養(yǎng)解決能力的教學(xué)模式[6];王章豹探討了新工科人才解決復(fù)雜工程問題能力的方法[7];馬桂軍研究了工程教育認(rèn)證背景下“復(fù)雜工程問題”的畢業(yè)設(shè)計改革與實施[8]。

大學(xué)生科技競賽是為學(xué)生提供培養(yǎng)上述能力和技能的一個大舞臺,充滿荊棘、充滿坎坷,但更多的是充滿魔幻、充滿想象力、充滿各種驚喜和成功。科技競賽包括創(chuàng)意提出、科技作品制作、答辯等各個環(huán)節(jié),都是由學(xué)生自己親自完成。在整個過程中,個人的綜合能力和綜合技能將得到極大的鍛煉和提高,有利于人才“藝術(shù)品”的打磨。真正地參與學(xué)科競賽勢必會助力于“人人都是藝術(shù)品”的宣言。對大學(xué)生而言,科技競賽總有“雪中送炭”的精神,有足夠的能力助其“更上一層樓”,讓其“百尺竿頭更進一步”。

一、復(fù)雜工程問題

工程教育專業(yè)認(rèn)證是高等教育內(nèi)涵式發(fā)展的重要抓手[9],強調(diào)以學(xué)生為中心,以產(chǎn)出、成果為導(dǎo)向,涵蓋七點通用標(biāo)準(zhǔn)[10]:學(xué)生、培養(yǎng)目標(biāo)、畢業(yè)要求、持續(xù)改進、課程體系、師資隊伍、支持條件。工程教育認(rèn)證注重學(xué)生解決復(fù)雜工程問題的培養(yǎng)。何為復(fù)雜工程問題?復(fù)雜工程問題必須具備第(1)條特征,同時具備以下(2)-(7)的部分或者全部特征:(1)必須運用深入的工程原理,經(jīng)過分析才能得到解決;(2)涉及多方面的技術(shù)、工程和其他因素,并可能相互有一定沖突;(3)需要通過建立合適的抽象模型才能解決,在建模過程中需要體現(xiàn)出創(chuàng)造性;(4)不是僅靠常用方法就可以完全解決的;(5)問題中涉及的因素可能沒有完全包含在專業(yè)工程實踐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中;(6)問題相關(guān)各方利益不完全一致;(7)具有較高的綜合性,包

含多個相互關(guān)聯(lián)的子問題。

二、“學(xué)科競賽”課程的組織和實施

科技競賽是大學(xué)生綜合能力和素質(zhì)培養(yǎng)的重要抓手,幾乎所有高校都組織、支持并鼓勵大學(xué)生參加競賽,然而基本上都是學(xué)生自愿組隊自愿參加。按工程教育專業(yè)認(rèn)證“全員達成”的理念,科技競賽可以以課程的形式寫入培養(yǎng)計劃,讓所有的大學(xué)生都參與其中,以下是課程基本情況。

(一)課程性質(zhì)與任務(wù)

課程類型可以屬于創(chuàng)新與專業(yè)拓展類,或相似課程類型。“學(xué)科競賽”課是機械工程類專業(yè)的一門創(chuàng)新與專業(yè)拓展類課程,主要介紹本專業(yè)相關(guān)的各類學(xué)科競賽,使學(xué)生了解各類競賽的相關(guān)要求、參與方法、思路來源,鼓勵學(xué)生組隊參與各類學(xué)科競賽,重點培養(yǎng)學(xué)生的動手能力、建模能力、團隊協(xié)作能力、創(chuàng)新能力等,提高學(xué)生綜合素質(zhì)。

(二)課程教學(xué)目標(biāo)

課程目標(biāo)1:了解“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽和創(chuàng)業(yè)計劃大賽、全國大學(xué)生機械創(chuàng)新設(shè)計大賽、“創(chuàng)青春”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽、中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學(xué)生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽、iCAN 國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等學(xué)科競賽的基本要求、參與方法及科技文本的撰寫方法等。

課程目標(biāo)2:掌握三維建模軟件的使用,提高學(xué)生三維建模能力、團隊協(xié)作能力、科技文本撰寫能力,提升學(xué)生創(chuàng)新思維、創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。

課程目標(biāo)對畢業(yè)要求的支撐關(guān)系如下。

畢業(yè)要求1:設(shè)計、開發(fā)解決方案。畢業(yè)要求指標(biāo)點:能夠綜合運用本專業(yè)工程基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識、創(chuàng)新方法與工具,對機械產(chǎn)品設(shè)計、零部件設(shè)計、傳動與控制系統(tǒng)設(shè)計、機械制造與工藝設(shè)計中的復(fù)雜工程問題進行方案設(shè)計。

畢業(yè)要求5:使用現(xiàn)代工具。畢業(yè)要求指標(biāo)點:能夠運用現(xiàn)代工程軟件,對機械設(shè)計、制造及其自動化系統(tǒng)中的工程問題進行建模及表達。能夠熟練運用工程繪圖軟件,表達機械產(chǎn)品、零部件的設(shè)計問題。

畢業(yè)要求9:個人和團隊。畢業(yè)要求指標(biāo)點:理解團隊合作的重要性,具有在不同的位置上各盡所能、與其他成員協(xié)調(diào)合作的團隊精神和能力,能夠在團隊合作中進行分工與協(xié)作,正確處理個人與團隊的關(guān)系。

畢業(yè)要求10:溝通。畢業(yè)要求指標(biāo)點: 能夠規(guī)范地撰寫技術(shù)報告和設(shè)計文稿,表達機械產(chǎn)品設(shè)計、制造過程及其自動化系統(tǒng)復(fù)雜工程問題的解決方案、過程和結(jié)果。

本課程目標(biāo)1支撐畢業(yè)要求1和10,課程目標(biāo)2支撐畢業(yè)要求1、5和9。

(三)組織和實施模式

本課程的實施可以在培養(yǎng)計劃中列出,鑒于總學(xué)分的限制,每個班級可以設(shè)置16學(xué)時(1學(xué)分)的授課安排。由于此門課程需要任課教師投入較多的課余時間,原則上,上課時間不宜固定,可以由教師自己決定。

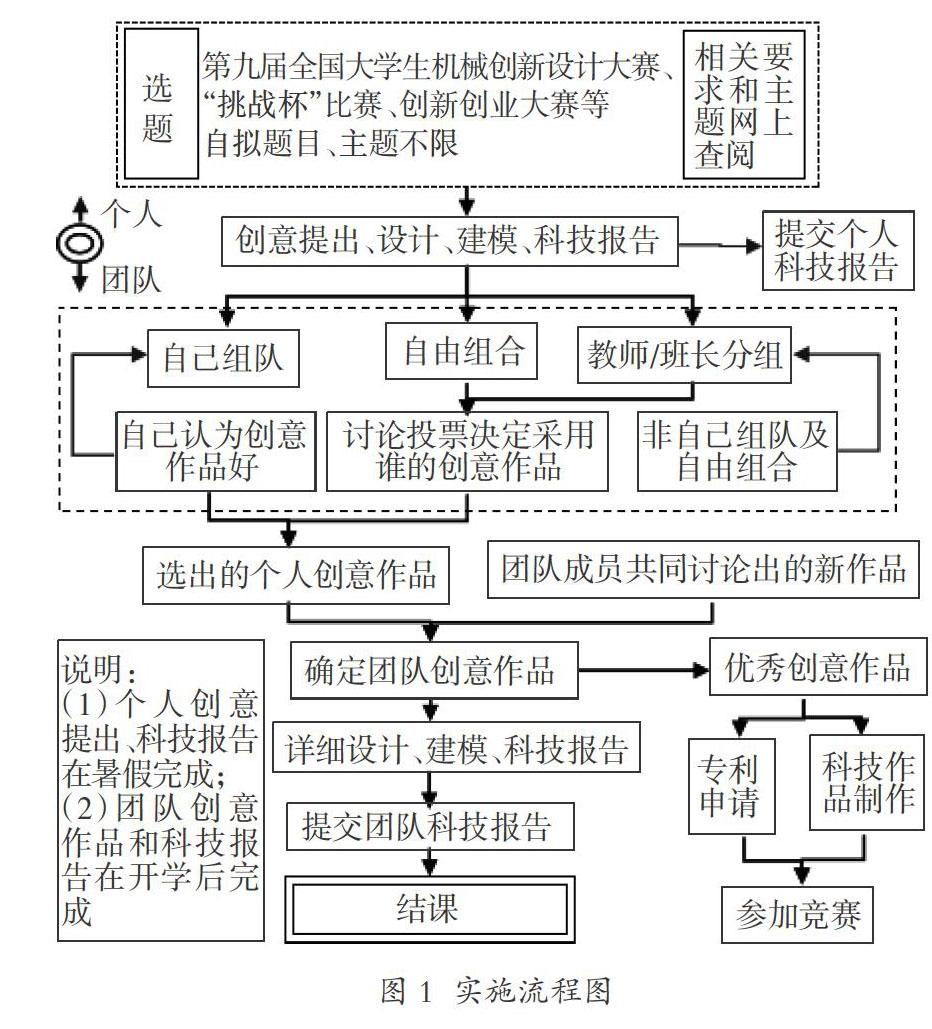

本課程具體的組織和實施流程圖如圖1所示。

個人戰(zhàn)斗:以“挑戰(zhàn)杯”比賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽、機械創(chuàng)新大賽等為載體,鼓勵學(xué)生自由選題,并利用開學(xué)前的暑假完成創(chuàng)意作品的提出、設(shè)計、建模和仿真,開學(xué)后提交個人科技報告。

團隊合作:開學(xué)后,任課教師以報告的形式集中進行學(xué)科競賽的介紹,并進行組隊。組隊的模式分三種較宜:自己認(rèn)為個人創(chuàng)意作品好的學(xué)生鼓勵其自己組隊;也可以自由組隊,之后團隊介紹自己的創(chuàng)意作品,由團隊成員投票決定采用誰的創(chuàng)意作品;非自己組隊或者自由組合的學(xué)生由教師或者班長協(xié)助進行分組,之后團隊介紹自己的創(chuàng)意作品,由團隊成員投票決定采用誰的創(chuàng)意作品。組隊完成并選出隊員接受的個人創(chuàng)意作品作為團隊最終的創(chuàng)意作品,團隊組建后再次共同討論出的新作品亦可以作為最終的團隊創(chuàng)意作品。之后,所有團隊成員共同完成團隊創(chuàng)意作品的詳細設(shè)計、建模與仿真等,并提交一份團隊科技報告。

升華:所有團隊就其作品匯報不超過5 min,教師邀請其他教師作為評委并聯(lián)合學(xué)生投票對所有團隊創(chuàng)意作品進行篩選,選出較為優(yōu)秀的創(chuàng)意作品,進行專利申報和科技作品樣機制作,并參加相關(guān)的學(xué)科競賽。

設(shè)計意圖:根據(jù)工程教育專業(yè)認(rèn)證基于OBE

(Outcomes-based Education)的理念(以產(chǎn)出為導(dǎo)向),并以學(xué)生為中心,全員達成。

經(jīng)費支持和保障:學(xué)院依托競賽,提供相應(yīng)的經(jīng)費支持。

(四)復(fù)雜工程問題與教學(xué)環(huán)節(jié)對應(yīng)關(guān)系

工科專業(yè)本科層次的人才培養(yǎng)要定位在解決復(fù)雜工程問題上,本課程中的教學(xué)環(huán)節(jié)(作品設(shè)計)可以滿足復(fù)雜工程問題的特征如下:

特征1:必須運用深入的工程原理,經(jīng)過分析才能得到解決。

特征3:需要通過建立合適的抽象模型才能解決,在建模中體現(xiàn)創(chuàng)造性。

特征7:具有較高的綜合性,包含多個相互關(guān)聯(lián)的子問題。

(五)考核評價方法及要求

工程教育專業(yè)認(rèn)證七大通用標(biāo)準(zhǔn)之一即畢業(yè)要求涵蓋12項基本要求:工程知識、問題分析、設(shè)計開發(fā)解決方案、研究、使用現(xiàn)代工具、工程與社會、環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展、職業(yè)規(guī)范、個人與團隊、溝通、項目管理、終身學(xué)習(xí)。

本課程為更好地支撐工程教育專業(yè)認(rèn)證中的畢業(yè)要求,建議考核評價及要求如下所示。

1.個人報告(對應(yīng)課程目標(biāo)1、2),建議分值30分,考核、評價細則建議:作品創(chuàng)新性(20分)、報告規(guī)范性(10分)。

2.團隊報告(對應(yīng)課程目標(biāo)1、2),建議分值70分,考核、評價細則建議:作品新穎性、完整性、功能性(共50分),報告規(guī)范性(10分),小組組員評分(10分);

3.附加分(對應(yīng)課程目標(biāo)2),建議分值20分,考核、評價細則建議為以下幾點。

①申請發(fā)明專利:10分;

②申請實用新型專利:5分;

③作品獲國家級獎勵:一等獎10分、依次按低一級別減2分;

④作品獲省部級獎勵:最高等級8分,依次按低一級別減2分;

⑤作品獲校級獎勵:最高等級5分,依次按低一級別減2分;

⑥獲批大學(xué)生創(chuàng)新項目:國家級10分,省級6分,校級3分。

附加分說明如下。

③④⑤按最高級別給附加分;個人報告分、團隊報告分、附加分總和超過100分時,記100分。

三、實施效果

本課程結(jié)束時,參與學(xué)生提出并完善了311件個人作品、50件團隊作品,申報4件發(fā)明專利,參與2020年河北省大學(xué)生機械創(chuàng)新設(shè)計大賽暨第九屆全國大學(xué)生機械創(chuàng)新設(shè)計大賽,獲得近10個省級獎項,其中,特等獎2項,推薦參加國賽。據(jù)不完全統(tǒng)計,依托課程作品參加其他各類比賽獲各類獎項20余項。

學(xué)科競賽課程是全員參與科技競賽全周期的重要保障,它融創(chuàng)新能力與工程系統(tǒng)實踐能力培養(yǎng)為一體,以學(xué)生的創(chuàng)新實踐成果為導(dǎo)向,引導(dǎo)學(xué)生綜合利用所學(xué)專業(yè)知識和方法,從工程系統(tǒng)的角度,自主進行工程作品的創(chuàng)意、創(chuàng)新設(shè)計、自己動手加工零件、裝配和調(diào)試運行,達到工程作品的創(chuàng)意構(gòu)思的實現(xiàn),使學(xué)生在實踐教學(xué)整個過程中能夠進行聯(lián)系實際的工程作品創(chuàng)新,提高學(xué)生創(chuàng)新應(yīng)用能力、工程系統(tǒng)實踐能力、解決復(fù)雜工程系統(tǒng)問題能力以及動手實踐能力。

參考文獻:

[1]吳巖.高等教育公共治理與“五位一體”評估制度創(chuàng)新[J].中國高教研究,2014(12):14-18.

[2]鄭紅偉,王偉,王明川,等.植入復(fù)雜工程問題的工程訓(xùn)練實踐課程體系探索[J].實驗技術(shù)與管理,2019,36(4):228-232.

[3]李丹,吳玉秀,劉升.以學(xué)科競賽為載體促進測控專業(yè)人才培養(yǎng)的探索[J].安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2020,37(3):67-68.

[4]鄒光明,劉源泂,肖涵,等.面向解決復(fù)雜工程問題的機械工程專業(yè)實踐教學(xué)體系[J].實驗室研究與探索,2020,39(9):221-226.

[5]席景科,王志曉,卞建玲,等.面向解決復(fù)雜工程問題能力培養(yǎng)的實踐教學(xué)案例設(shè)計與實施[J].大學(xué)教育,2020(4):

56-58.

[6]李睿,曹榮敏,于鏑.培養(yǎng)解決復(fù)雜工程問題能力的新工科實踐教學(xué)研究[J].教育教學(xué)論壇,2020,13(3):84-85.

[7]王章豹,張寶.培養(yǎng)新工科人才解決復(fù)雜工程問題能力的探討[J].高教發(fā)展與評估,2019,35(6):74-85.

[8]馬桂軍,李連志,李德海.工程教育認(rèn)證背景下“復(fù)雜工程問題”的畢業(yè)設(shè)計改革與實施[J].黑龍江教育(理論與實踐),2020,1332(10):10-11.

[9]中國工程教育專業(yè)認(rèn)證協(xié)會.工程教育認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(2017年11月修訂)[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報,2019,41(1):1-4.

[10]高鐵紅,張爭艷,孫立新,等.面向工程教育認(rèn)證的機械專業(yè)綜合實踐教學(xué)新模式[J].高教學(xué)刊,2016(20):170-171.

■ 編輯∕丁俊玲