深耕細作,培數學學習之沃土

林婕

摘要:“2、5、3倍數的特征”是小學生初次接觸數論,標志著小學數學逐步走向數學化和抽象化,且對學生的邏輯思維和理解能力提出了較高的要求。在此基礎上,本文以位值原理的教學為中心,探索易于學生理解的倍數特征原理教學,旨在引導學生進行深度學習。

關鍵詞:小學數學? 倍數特征? 位值原理? 探究

“2、5、3倍數的特征”是人教版五年級下冊第二單元的內容,教材提供了百數表作為探究學習的依據,并加入了學生對話的插圖,在思維轉折處設問,進行提示。在教學第一課“2和5的倍數特征”時,教師通常以百數表為工具,通過“觀察—猜想—驗證”三步,讓學生發現并掌握2和5的倍數特征。在教學“3的倍數特征”時,教師則繼續依靠百數表讓學生自主探究,沿用上一課時的“三步法”,引導學生發現并驗證3的倍數特征。然而,同樣的方法在第二課時竟出現了一些問題。

一、朝耕暮耘卻“歉收”

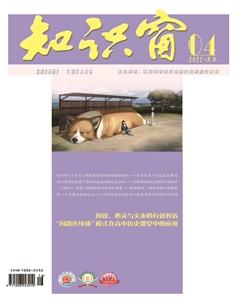

基于“掌握倍數特征,能判斷相應的倍數”這兩個教學目標,筆者課后在本校五年級和六年級學生中抽取了100名進行了問卷調查。調查結果如圖1所示:

可以看出,學生對學過的數的倍數特征掌握得較好,絕大多數都可以清楚地表達數的倍數特征,并判斷一個數是不是2、5、3的倍數。從這個角度來看,教學目標落實得較好,說明教師在教學過程中花費了大量的時間和心血讓學生理解和記憶,并安排了一定數量的練習,加深了學生對這些特征的掌握,一定是“朝耕暮耘”。

同時也可以看到,雖然教師在課堂上讓學生通過操作、觀察、發現和總結規律,并列舉驗證,但是大多數學生只記住了結論,并沒有具備舉一反三的能力。從這個角度來看,學生的收獲遠遠不夠,甚至可以說是“歉收”,這也說明學生對原理的理解是模糊的,甚至是空白的。因此,他們無從得知其他數的倍數特征,無法找到突破點進行推理,更沒有辦法用自己的方法去驗證。

二、尋根究底溯本源

1.素材有局限

教材編寫者選擇了百數表作為教學素材,筆者通過分析發現,表中容易找到2和5的倍數及其分布特點,但是在探究3的倍數時,百數表并沒有起到一定的輔助作用。學生容易受到前一課時的影響,在個位上找特點,發現3的倍數個位從1到0都有分布,從而陷入困境。學生能否像教師預設的那樣,發現它們都是斜著分布的,每一斜行從上往下看,個位減少1而十位增加1呢?在筆者聽過的數節公開課中,都沒有出現這樣的情況,說明學生沒有給教師這樣“循循善誘”的機會。

2.方法難“服眾”

小學生主要是靠不完全歸納法總結和驗證規律,然而隨著年齡的增長,學生逐漸不滿足于不完全歸納法帶給他們的結果。在小學數學課堂上,越來越多的學生開始問:“我們舉出的例子符合,就一定都符合嗎?”“還有無限的數,會不會有反例呢?”“到底為什么會是這樣的規律呢?”由此可見,學生對于原理產生了強烈的學習興趣。由于思維水平、知識積累和接受能力的限制,很多原理只能等到學生在今后的學習中才能逐漸揭示,但面對這樣刨根問底的學生,教師能否以自學、自查資料等方式搪塞過去呢?答案顯然是否定的。

3.探究要素缺失

首先,方法的缺失。教師把3的倍數特征原理留給學生作為課外自學的探究項目,可操作性很低。3的倍數特征原理涉及數的位值及乘法分配律的方法,學生很難自主探究出這樣的思路。同時,在2和5的倍數特征原理學習中,學生學到的方法無法遷移到3的倍數特征原理中,所以留給學生的課后探究作業只能流于形式。也就是說,學生非常想探究,但苦于不具備探究的能力。

其次,自主探究學習體系的缺失。在布置課后作業時,很多教師并沒有在之后的學習中進行系統反饋和方法提煉。長此以往,學生對于這樣的作業聽過即止,在惰性的影響下,很少有學生會把思考帶到課后,并潛心探究。即便有學生進行了探究活動,由于沒有反饋和評價環節,也會讓用心思考尋求答案的學生覺得索然無味。

三、春耕夏種得秋收

1.春耕——重視位值培沃土

位值原理是小學數學數與代數領域非常重要的原理之一,更是2、5、3倍數特征原理的核心,教師必須抓住這一重點進行教學。

(1)強化位值教學

一年級上冊第六單元安排了“20以內數的認識”這一內容,在教學時,教師要強調位值的概念。這一課就是位值原理的“種子課”,也是學生第一次學習位值的概念,明白同樣的數寫在不同的位置所表示的大小是不同的。“1寫在個位表示1個一,寫在十位則表示1個十”,教師需要對每一個學生完整地說一說,并借助小棒說明兩個“1”的不同。有了這一課的鋪墊,在一年級下冊第四單元“100以內數的認識”中,學生對于不同數位上數字的理解將會非常深刻。這一單元的最后是實踐活動“擺一擺,想一想”,要求學生用不同數量的小圓片擺出不同的數,其中一個重要目標就是加深學生對位值的理解。

(2)注意原理滲透

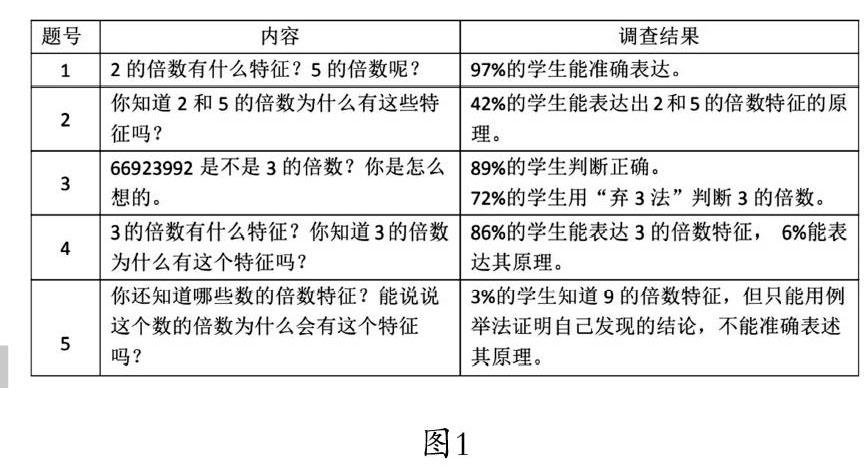

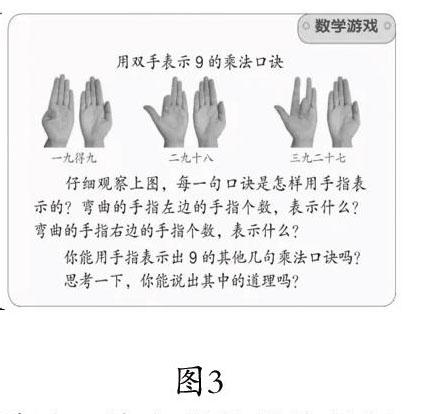

在二年級上冊第六單元“表內乘法(二)”中,課本安排了這樣兩個內容,如圖2、圖3所示:

這兩個內容都是對9的乘法口訣中積的規律的探究,同時希望通過規律幫助學生記憶9的口訣。對于這些課后內容的教學,很多教師選擇了點到為止,即學生只要能發現并說出規律即可,并沒有追問學生“你知道為什么會有這樣的規律嗎?”這就錯失了一個提高學生探究能力和強化位值概念的機會。

2.夏種——優化素材更添肥

(1)調整素材深施肥

圍繞學生最感興趣的“為什么3的倍數要看各個數位上的數字之和”這一問題開展教學,教師可以在百數圖的基礎上,開發其他能讓學生體會數值概念的素材,如圓片、小棒、數字卡、計數器等,再通過擺一擺突出位值意義。

在探究環節中,教師可以讓學生在計數器上撥一撥,撥出3的倍數,并記錄下所用珠子的數量。教師也可以用小棒在數位表上擺一擺,此時給學生的小棒數量應不盡相同,讓學生想一想為什么有的數量用小棒不管怎么擺都可以擺出來,有的小棒卻始終不行,從而讓學生意識到:決定是否為3的倍數的根本,不是每個數位上擺幾根,而是小棒的總根數。這樣比讓學生在表上圈一圈更能獲得直觀感受,進而猜想出3的倍數特征。

相比計數器,筆者更偏好小棒這一教具。作為從一年級一路陪伴學生成長的“老朋友”,小棒比計數器更直觀,并且用10個一捆來表現“10個一”和“1個十”的轉換十分清晰。

(2)面向全體廣撒種

在第一課時“2和5的倍數特征”中,教師安排學生在百數表中通過圈一圈,自主觀察發現這一活動,學生都能積極參與其中。當筆者提出探究倍數特征原理的問題時,能回答的學生寥寥無幾。因為5的倍數特征原理和2的倍數特征原理類似,經過幾次舉例,學生對這一原理尚能理解,差距在“3的倍數特征”一課繼續拉大。

筆者認為,教師應該在學生猜想出3的倍數特征原理之后,用不完全歸納法進行初步驗證,并鼓勵學生踴躍表達自己的疑惑。由于原理比較晦澀,教師可以讓學生利用小棒拆一拆、分一分來幫助理解。有了動手操作和總結交流的經驗,結論的原理也會變得非常清晰,絕大多數學生都能理解3的倍數特征的原理,而不再需要機械記憶,2和5的倍數特征也得到了鞏固。

3.秋收——延伸拓展自然熟

(1)拓展練習手到擒來

教材中有這樣一道題目,如圖4所示。教師應有意識地引導學生自主探究4的倍數。從一年級扎實的位值教學、二年級的乘法口訣規律探尋,再到2、5、3倍數特征面向全體的深入探究,學生深度經歷了各個階段的學習過程,這個時候再出現這樣的拓展題,學生一定會信心滿滿,興趣倍增。

(2)課后思考源源不絕

課堂接近尾聲,有的學生表示根據4的倍數特征想到了8的倍數特征,想和同學們分享。其實,不只是8,在明晰了位值原理與倍數特征原理的關系之后,學生完全具備自主探究6、8、9的倍數特征能力,到達了“豐收”的目的。

參考文獻:

[1]付娜.小學數學探究學習實踐研究[D].長春:東北師范大學,2012.

[2]張詩雅.課堂有效學習的指導策略研究[D].上海:上海師范大學,2015.

(作者單位:浙江省溫嶺市橫峰小學)