依托山水游記類文言文學習景物描寫的策略

【摘要】本文針對學生景物描寫空洞、語言干癟的問題,提出依托山水游記類文言文加強景物描寫教學的策略:梳理文中寫景妙處,深化學生對景物描寫的認識;進行對比閱讀,幫助學生探尋寫景規律;反復練筆,有效提升學生的表達能力。

【關鍵詞】文言文 山水游記 景物描寫 讀寫結合

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)21-0087-03

當前學生在寫景時常出現內容空洞、語言干癟的毛病,風景就在眼前,學生卻缺少發現美的眼睛。教材中所選的山水游記類文言文多抓住山川風物的特點,表現景物之美,抒發作者的情感,篇篇都是經典。初中語文教師依托寫景類文言文進行讀寫結合訓練,引導學生借鑒課文中的寫景技巧,讓學生的景物描寫有章可循,從而切實地提高學生的寫作能力。

一、梳理課文尋美點

統編初中語文教材中有不少精美的游記,順著時間線索梳理游記作品,可以發現游記的表達方式越來越豐富。教師可以根據游記的發展脈絡,精選不同時期的游記作品,讓學生歸納各時期游記作品的特點。

魏晉南北朝的寫景游記大多是通篇寫景狀物,在這個時期,作者雖然不免在描繪山水的過程中浸染上自身的情緒,然而表達上含蓄克制。筆者將酈道元的《三峽》選為此時期的游記代表作,引導學生體味這個時期游記的韻味。學生將課文中的景物描寫方法進行梳理,發現酈道元寫三峽景色時將正面描寫與側面描寫相結合,如“自三峽七百里中,兩岸連山,略無闕處。重巖疊嶂,隱天蔽日”是正面描寫,表現了山多;“自非亭午夜分,不見曦月”運用了側面描寫,表現了山高、陡;文末引用漁者歌謠,并不直接表露個人情感。酈道元對三峽四季不同的特點進行描寫,夏水湍急迅猛,春、冬清幽多趣,秋則凄涼哀婉。

到了唐宋,作家往往綜合運用記敘、描寫、抒情、議論等表達方式,一般以記敘、描寫為主,以抒情、議論為輔,表達方式上更為自由,在表達內容上就有了更為廣闊的空間。蘇軾的《記承天寺夜游》和歐陽修的《醉翁亭記》很好地體現了這一點,筆者通過這兩篇游記引導學生感悟到寫景也是寫情的道理。在《承天寺夜游》中,“何夜無月?何處無竹柏?但少閑人如吾兩人者耳”體現了蘇軾與張懷民的深厚友誼與對知音甚少的無限感慨,同時表達了他壯志難酬的苦悶及曠達樂觀的人生態度。在《醉翁亭記》中,歐陽修用“禽鳥知山林之樂,而不知人之樂;人知從太守游而樂,而不知太守之樂其樂也。醉能同其樂,醒能述以文者,太守也”一段議論抒發自己在山林中與民一齊游賞宴飲的樂趣。筆者用這兩篇課文讓學生明白:景物描寫大多在文章中與議論、抒情相配合,寫景類文章的內容不一定局限于現實的景色,還可以由眼前所見聯想到此刻所遇之事,抒發人生感慨、悲歡之情。學生了解這一點,會極大深化對景物描寫的認識,在表達上會更加自如。

二、對比閱讀探規律

學生閱讀山水游記類文言文,不僅需要了解文章“寫了什么景物”,還要懂得“作者是怎么寫景物的”,悟到景物描寫規律。

第一,筆者出示《三峽》《與朱元思書》兩段描寫山色的片段,引導學生領悟抓住景物的特點來描寫是寫好景物的第一要訣。

《三峽》之山:自三峽七百里中,兩岸連山,略無闕處。重巖疊嶂,隱天蔽日。自非亭午夜分,不見曦月。

《與朱元思書》之山:夾岸高山,皆生寒樹,負勢競上,互相軒邈,爭高直指,千百成峰。

筆者在講解寫景類文言文時,除了讓學生能鑒賞到名家寫景的佳處,更引導學生思考作者是從哪些角度寫景的。筆者適時追問:“為什么同是寫山,《三峽》之山與《與朱元思書》之山如此不同?”“作者是怎么樣抓住山的特點進行描寫的?”學生在一個個追問中過關斬將,在不斷解決問題的過程中領悟景物描寫的奧妙。經過鑒賞式對比閱讀,學生發現好的景物描寫絕非千篇一律,同樣是寫山,山有千姿百態,而其要領就是要抓住景物獨特的一面來寫。

第二,筆者圍繞“寫景順序”這一能力點,引領學生對比以下兩段寫景的文字,看看它們是怎樣展開描寫的,并引導學生思考為什么這樣寫。

①野芳發而幽香,佳木秀而繁陰,風霜高潔,水落而石出者,山間之四時也。(《醉翁亭記》)

②林盡水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,從口入。初極狹,才通人。復行數十步,豁然開朗。土地平曠,屋舍儼然,有良田美池桑竹之屬。(《桃花源記》)

學生在對比后發現:前者是按四季變化的時間順序來寫的;后者移步換景,采用由外到內的空間順序。寫景的順序多種多樣,有移步換景、俯仰結合、遠近結合、點面結合、古今對比、晨昏過渡、四季變化等。寫景的順序主要分為時間順序和空間順序,那什么情況適合用時間順序,什么情況采用空間順序,這取決于想表現的景物特點。《醉翁亭記》中表現的是山中四季之景各具特色,為下文游人之樂做鋪墊;《桃花源記》著力描寫桃花源之路的離奇,表現這段路途的神秘。

第三,筆者要求除了需要注意寫景的順序,還要注意作者運用了什么感官去描寫景物。在山水游記中,作者往往從自身的聽覺、視覺、嗅覺等角度對景物進行描繪,如《與朱元思書》中“夾岸高山,皆生寒樹”從觸覺來寫,“負勢競上,互相軒邈”從視覺來寫,“泉水激石,泠泠作響”從聽覺來寫。

第四,筆者引導學生注意山水游記中豐富的層次。《小石潭記》寫景狀物生動傳神,一個小小的石潭卻寫得靈動有趣,這得益于作者多角度、多層次地描寫景物。教學時,可以與《答謝中書書》進行對比,看看手法上有何不同。學生經過對比閱讀,可以發現柳宗元在《小石潭記》中運用了多樣化的藝術手法表現景物的特點,同樣寫水,陶弘景的描寫比較單一,“清流見底”;柳宗元描寫水的角度和層次更加豐富,虛實相生。如“潭中魚可百許頭”表面寫魚多,實為寫水清,以實寫虛,虛實相映成趣。兩者表現的層次不同,在語言質感上呈現的面貌則不同。

最后,筆者引導學生體會修辭在寫景中的作用。在《小石潭記》中,“斗折蛇行,明滅可見”這句話把小石潭比喻成北斗星和蛇,生動形象地描繪出小石潭的樣貌。“如鳴佩環”用佩環的聲音作喻,寫出水聲的清亮動聽。筆者引導學生討論修辭在寫景中的作用,讓學生明白修辭手法的恰當運用讓作者筆下的景物具備了極強的動態的畫面感。

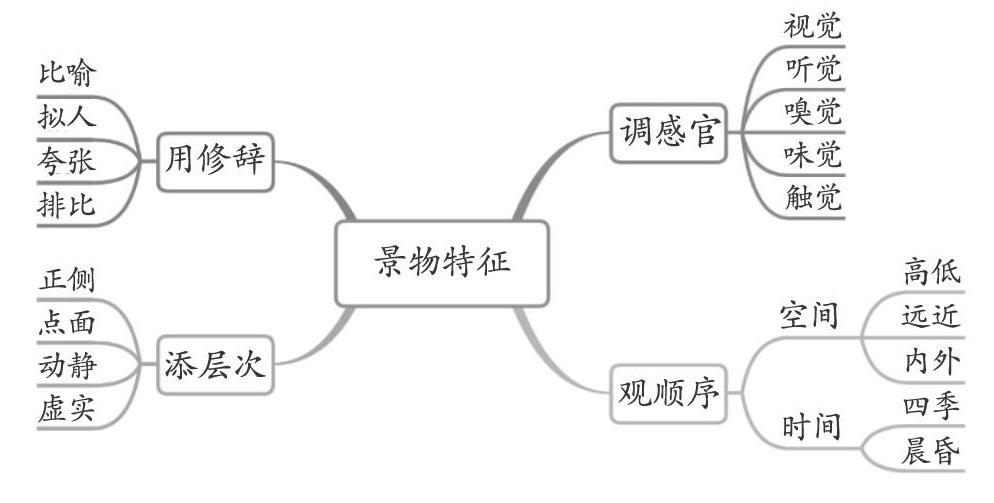

筆者引導學生將上述景物描寫的方法進行總結,師生共同完成以下思維導圖:

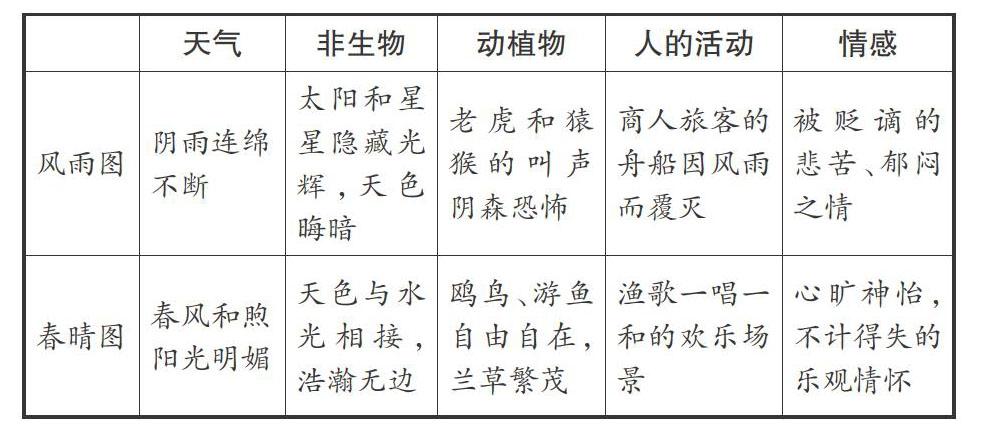

完成思維導圖后,筆者再帶領學生對比閱讀《岳陽樓記》第3段和第4段的景物描寫,引導學生梳理文段內容,比較這兩段的景物描寫有何不同,想想作者是如何傳達出悲喜兩種不同情感的,再進一步思考景與情之間有何關聯。在此基礎上,筆者引導學生用表格的形式梳理寫景的內容,可以注意到這兩段所選的景物不盡相同。景物不同天氣、光影之下呈現的樣貌不同,明亮的色調適合渲染歡樂氛圍,灰暗的色調適合表達傷感愁緒。

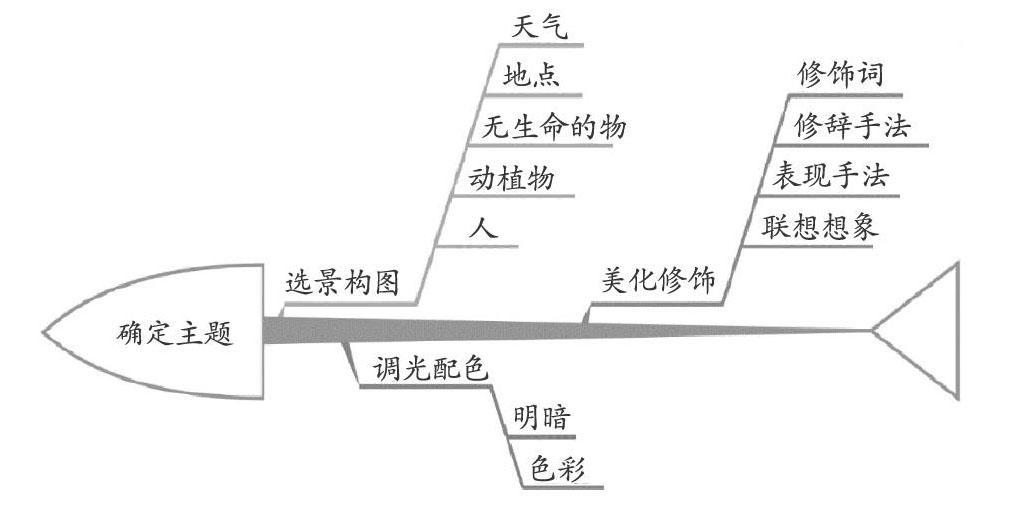

“一切景語皆情語”,課堂最后,筆者用魚骨圖總結以景傳情的方法:

通過這樣的對比閱讀指導,學生感嘆:“原來名家佳作妙處在此,方法都寫在他們的文章中了。”教師只有引導學生帶著思考閱讀山水游記,讀出語言運用的規律,才能把他人優秀的語言材料化為己用,提高自己的語言表達能力。教師和學生做個有心人,多思多問,閱讀和寫作雙向并行發展,將會取得一箭雙雕的效果。

三、反復修改勤練筆

在初中語文閱讀教學中,如果教師能滲透“以讀悟寫”的方法,既可以提升閱讀的品質,又可以有效地提高學生的寫作質量。寫作本身是復雜的語言實踐活動,需要不斷地訓練、修改、升格,讓學生將在閱讀中領悟到的寫作方法內化為自己的寫作范式。

筆者布置了練筆作業,讓學生從“早晨之景”和“傍晚之景”中選擇其一進行片段寫作。而在批改時,筆者發現,學生沒有很好地扣住特定情境來寫,描寫流于表面。于是筆者選擇下面兩段摘自學生習作中的片段,讓學生思考哪一段話更貼切地表現了“早晨之景”。

①天空還是一片灰蒙蒙的顏色,陽光穿透了云層,照射在大地上,一粒粒塵埃隨著風兒飄浮,花草直了直腰。

②剛結出的露珠順著碩大的荷葉輕輕滑過,仿佛在洗去空中的墨色,一縷陽光悄悄從天邊一角露出來,點染了一圈圈漣漪。

大部分學生憑借語感能做出判斷,認為第二段描寫更貼近“早晨”這一情境。雖然筆者在前面的閱讀教學中也強調過寫景要抓住景物的特點,但是在實際的寫作實踐中,學生仍然會忽略這個問題,甚至不知道如何抓住景物的特點來寫。針對學生存在的這一問題,筆者引導學生對習作進行修改,看看怎樣能貼近“早晨”這一情境。學生在修改添補的過程中,也提高了緊扣情境特點展開景物描寫的能力。“以讀悟寫”,并非“讀”“悟”“寫”三者割裂,而要寫完以后讀、讀完感覺有問題又要改,在不斷修改、升格的過程中領悟寫作的方法,只有反復訓練方能寫出好的文章。

在學生的習作中,不一定受限于在課文中學到的技法,這些作品同樣可以成為全班學生學習的范例,學生的“寫”不是教學的終點,而可能是新一輪“以讀悟寫”的起點。

如下面的文段:

①夕陽西斜時,陽光逐漸變得熾紅,日光透過車子的后視鏡,聚焦在人們歸家的目光上。他們的眼里是夕陽賜予的萬縷霞光,散射出人們對生活的熱愛。

②太陽的半身露出地平線,微光四射,像是咧開嘴看大地。太陽漸漸升起,橙黃的光打在水面上,金光閃閃波光粼粼,水天之間都被染上了色。

③在窗前立著,眼見天藍得可愛,金光淋滿了窗邊的老樹,葉邊泛著溫暖的金色,葉脈也在陽光下顯出翠綠的色澤。遠望對面的紅頂白墻,一株花樹俯仰生姿。

這三段文字各具特色,第②③段用的是傳統的從上到下的空間順序,而第①段文字順著光線的軌跡描寫,更顯得新穎別致,整個畫面非常有電影感。而這樣的寫作方法雖未在課本中出現,卻也值得學習借鑒。

教材精選的山水游記類文言文中蘊含了美的思想、美的語言,它的教學價值需要教師不斷地挖掘。在文言文中建立“以讀悟寫”的概念,并非讀與寫流于形式的結合,而要關注閱讀和寫作兩種思維方式的遷移。本文圍繞文言文中“以讀悟寫”的應用,采取美點梳理、對比閱讀、練筆修改等教學策略,引導學生憑借閱讀搭起的支架進行有一定章法的寫作,讓學生用心臨摹、心領神會,得其精妙意趣,掌握寫景的方法。筆者利用文言文優化寫作教學,培養學生“以讀悟寫”的意識,努力培養學生閱讀文言文的興趣及寫作訓練的熱情。

【作者簡介】梁麗萍(1990— ),女,漢族,廣西桂平人,碩士研究生學歷,一級教師,任教于南寧市第二中學初中部,研究方向為語文教學。

(責編 秦越霞)