以魚菜共生實驗系統設計為例探索實踐教學改革

王 魏, 繆新穎, 吳曉雪, 丁麗娜, 徐富錦

(大連海洋大學信息工程學院,遼寧大連116023)

0 引 言

為培養創新型應用人才,高校部分專業作為應用轉型示范正在改進培養方案,增加實驗學時,加大實踐環節力度。我校自動化專業作為其中的一員,正在積極探索實踐教學模式的改革。關于課程實驗及實踐環節的教學模式,許多學者開展了研究。例如:劉洋等[1]針對未來新工科視域下電氣工程及其自動化專業實踐教學模式,對實踐教學模式進行了改革創新。肖麗仙[2]以電氣控制與PLC技術課程為例,將教、學、做、評4個內容融合,進行一體化教學,落實課程教學應用型改革。周瑜等[3]通過構建PLC半實物仿真實訓裝置,達到提升學生實踐能力的目的。孫遠韜等[4]探討了學科競賽與院校教學體系的相互支撐作用和途徑,提出了高校課程理論與實踐結合的優化措施。楊蒙召等[5]以人工智能魚為抓手,設計了多學科相融合的教學體系,探索培養海洋特色信息類創新實踐人才。馮瀟[6]利用多課程交叉實現程序設計類課程的教學改革,并驗證了改革效果。這些學者以不同方式進行了教學改革實踐,進一步印證了實踐能力和創新能力對培養人才至關重要。

結合上述實踐改革方法,根據我校海洋漁業特色,選擇魚菜共生系統作為案例進行項目式實踐教學改革。魚菜共生系統將水產養殖與無土栽培相結合,通過硝化細菌將水中的氨氮分解成蔬菜好吸收的營養鹽類。蔬菜在生長的同時凈化了水質,改善了魚類生長環境,從而達到動物、植物、微生物3者之間和諧的生態平衡關系[7]。作為一種低碳生產模式,魚菜共生系統不僅可以減少水資源的使用,而且能夠減少水處理的費用,是解決農業生態危機的有效方法[8]。以此項目為例不僅符合我校特色,還可以將環保等思政理念引入教學過程。

1 魚菜共生實驗系統設計

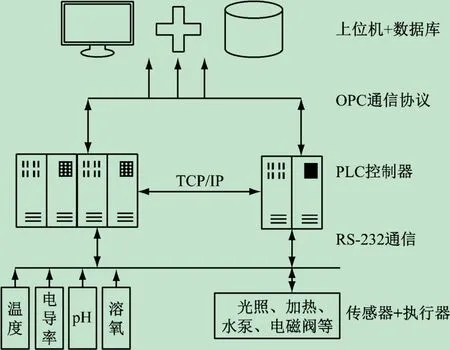

整個魚菜共生系統由上位機PC監控和下位機PLC控制系統組成。PC端監控設計主要采用LabVIEW軟件、博圖軟件和MySQL數據庫。采集控制端主要由西門子S7-1200 PLC和各類水質因素傳感器構成。PLC主要負責控制水循環、采集傳感器數據信號,實現遠距離操作。上位機和下位機之間的實時通信采用的是OPC通信協議[9]。系統總體結構如圖1所示。

圖1 魚菜共生實驗系統

此系統涉及到的主要自動化專業課程包括:電器與PLC控制技術、傳感器與檢測技術、軟測量技術及應用、虛擬儀器技術等。

2 基于魚菜共生系統的實踐教學改革

以開發魚菜共生實驗系統為基礎,充分利用該系統涉及的知識和專業課程之間的關聯,實現自動化專業相關課程的實踐教學改革,從而提升學生綜合實踐能力。

2.1 電器與PLC控制技術實踐教學改革

我校電器與PLC控制技術課程實驗設備自2018年升級為西門子新型S7-1200,為更好地執行專業應用轉型[10],本門課程實驗課增至24學時,理論課程主要講述低壓電器元件、電氣控制線路及其工作原理,S7-1200基本指令及編程基本原理。對于編程實踐主要通過實驗和課程設計來完成。結合魚菜共生實驗系統,增加的實踐環節有:

(1)硬件設計。①接觸器、繼電器、電磁閥等電器元件的選擇。②數字量、模擬量的輸入輸出信號分析。I/O分配表、端子接線圖、硬件接線設備。

(2)程序設計(基于博圖軟件)。①閥門開閉控制實驗;②循環水自動控制系統實驗;③模擬量量程轉換實驗;④養殖水箱液位控制實驗;⑤養殖水體溫度控制實驗。

以魚菜共生系統項目為基礎,將理論與實踐教學相結合,通過對上述實際工程項目的調研、設計、實施、完成全過程,使學生提升系統思維、工程意識,通過項目實踐培養創新意識。

2.2 傳感器與檢測技術實踐教學改革

我校傳感器與檢測技術課程包括24學時理論課,8學時實驗課。理論課主要講述各種類型傳感器的工作原理,實驗課進一步掌握各傳感器原理及其應用[11]。結合魚菜共生實驗系統,學生可以根據系統實際需求,依賴所學理論知識,通過查資料、對比儀表參數、詢價等一系列實際操作為系統選擇合適的傳感器。為此,增加的實踐環節有:

(1)溫度測量實驗。掌握溫度測量的常用方法、熱電阻的特性、熱電偶傳感器的工作原理和應用范圍。

(2)液位測量實驗。掌握液位檢測的基本方法,理解各式液位檢測裝置的工作原理。

(3)溶氧測量實驗。掌握溶氧分析儀器的分類、原理、結構及應用。

(4)pH值測量實驗。掌握pH分析儀器的分類、原理、結構及應用。

(5)電導率測量實驗。掌握電導率分析儀器的分類、原理、結構及應用。

學生通過自主選擇所需傳感器,對各類傳感器的原理、參數、功能以及應用場合有了更深層次的理解,做到活學活用。

2.3 軟測量技術及應用實踐教學改革

我校軟測量技術及應用課程包括32學時理論課。主要講述軟測量基本原理、步驟及多變量統計建模、系統辨識、神經網絡建模、模糊建模及遺傳算法和群智能優化算法等[12]。課程主要偏重算法介紹,學生很難與實際相結合掌握方法的應用。借助魚菜共生系統,學生可以完成如下實踐環節:

(1)軟測量主導變量和輔助變量的選擇。比如,選擇魚菜共生系統中的氨氮濃度為主導變量,溫度、溶氧、pH值、電導率為輔助變量。

(2)數據預處理方法選擇及實現。

(3)氨氮濃度軟測量模型建立。包括基于多變量回歸、模糊模型、神經網絡、支持向量機等建模方法的仿真實驗。

(4)氨氮濃度軟測量模型修正。包括模型短期和長期校正方法,如參數更新或模型重建等。

以項目式教學方法,從輔助變量的選擇、數據預處理、建模方法的選擇及模型修正等各方面與魚菜共生系統實際需求相結合,學生可以自主選擇編程語言進行仿真實驗,比如Matlab、C、Python等,這又與高級語言程序設計課程有效地連接起來。通過算法實踐,不僅更好地掌握了各類軟測量方法的適用條件,還對軟測量在實際應用中的作用有了更深入的認識。

2.4 虛擬儀器技術實踐教學改革

雖然西門子S7-1200 PLC控制器程序設計和監控畫面都可以在博圖軟件中實現,但為了實現更多、更簡便的功能,更美觀的畫面,也可以采用LabVIEW開發環境替代[13]。結合魚菜共生系統,虛擬儀器技術課程增加的實踐環節有:①魚菜共生系統前面板設計;②LabVIEW與PLC控制器通信實現;③溫度、pH值、溶氧等數據采集顯示;④液位超限、溶氧低限報警程序設計;⑤氨氮濃度計算及顯示程序設計。

通過一個實際工程項目,使學生領會并了解LabVIEW程序設計及調試方法,熟悉數據采集系統設計以及信號分析、儀表控制等各種軟件模塊的應用。

綜上,利用同一個魚菜共生實驗系統,選擇不同的側重點教授不同專業課程,不僅促進了多門專業課程知識之間的融會貫通,同時培養了學生綜合運用所學知識的能力,對提升創新實踐能力具有重要作用。

3 實踐教學改革成果

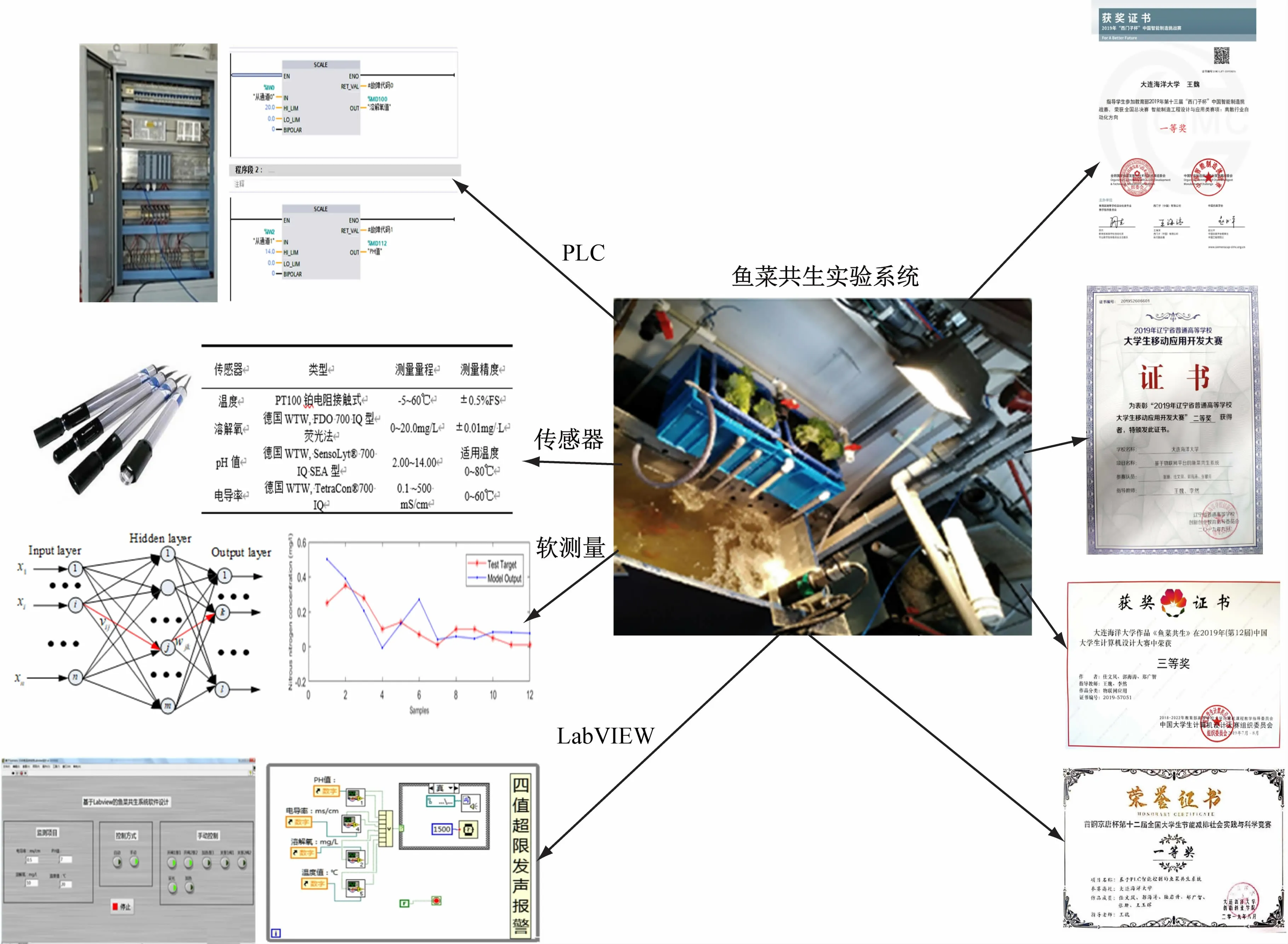

以專業應用轉型為契機,為實現實踐教學改革,以魚菜共生實驗系統為依托,切實提升學生的創新實踐能力。通過上述實踐教學改革,學生在上述4門課中都得到了實踐鍛煉,實踐成果如圖2所示。

圖2 實踐教學改革成果

從電器與PLC控制技術課程中得出魚菜共生系統梯形圖程序;傳感器與檢測技術課程中得到傳感器技術參數列表;軟測量技術及應用課程中學會神經網絡程序仿真;虛擬儀器技術課程中學會LabVIEW程序設計。除此之外,在大學生創新創業項目、國家和省級各類競賽以及研究生培養方面,都取得了較好的成果。 經課程團隊老師指導,學生為主申請的以魚菜共生相關內容為主題,獲批國家級大學生創新訓練項目“魚菜共生系統關鍵技術研究”和省級大學生創新訓練項目“基于物聯網云平臺的魚菜共生系統”。近3年來,獲得國家及省級競賽獎項10余項,包括2017年“西門子杯”中國智能制造挑戰賽省級三等獎3項;2018年“西門子杯”中國智能制造挑戰賽省級一等獎1項,二等獎1項;2019年全國大學生計算機競賽省級一等獎1項,國家三等獎1項;2019年“西門子杯”中國智能制造挑戰賽國家一等獎1項,東北賽區特等、一等獎各1項;2019年遼寧省普通高等學校大學生移動應用開發大賽二等獎等。通過實踐教學改革、大創項目訓練和競賽創新能力提升,學生的科創能力和實踐能力得到了大幅度提升。學生參與獲批實用新型專利2項,軟件著作權5項,撰寫期刊論文2篇,目前已發表1篇[14]。團隊老師指導1名本科生獲得保研資格,1名考取研究生,畢業1名研究生[15]。

4 結 語

結合我校海洋漁業特色,以魚菜共生實驗系統為研究對象進行了實踐教學改革,推動自動化專業課程交叉融合,改進海洋信息類特色人才培養模式,結合大創和各類競賽,切實提升學生創新實踐能力的培養,取得了較好的效果,為實踐教學改革探索了一條有效的途徑。在教學設計和實踐過程中的創新點如下:

(1)多門專業課程交叉融合。根據海洋漁業特色,結合“魚菜共生實驗系統”涉及的4門自動化專業課程,通過教師聯合研討授課,豐富了課程之間的融合和課程內涵建設。除了4門課程,本系統還可拓展開發應用到智能控制、無線傳感器網絡等專業課程的知識,如何將此類課程知識融合到魚菜共生系統將是未來繼續研究的工作。

(2)大創、競賽與實踐教學相結合。以魚菜共生系統為主題參與計算機設計大賽、移動應用開發大賽、中國智能制造挑戰賽、互聯網+大賽等,不僅能夠激發學生學習的主動性和積極性,還能促進學生不斷探索,求實創新,切實提升實踐能力。